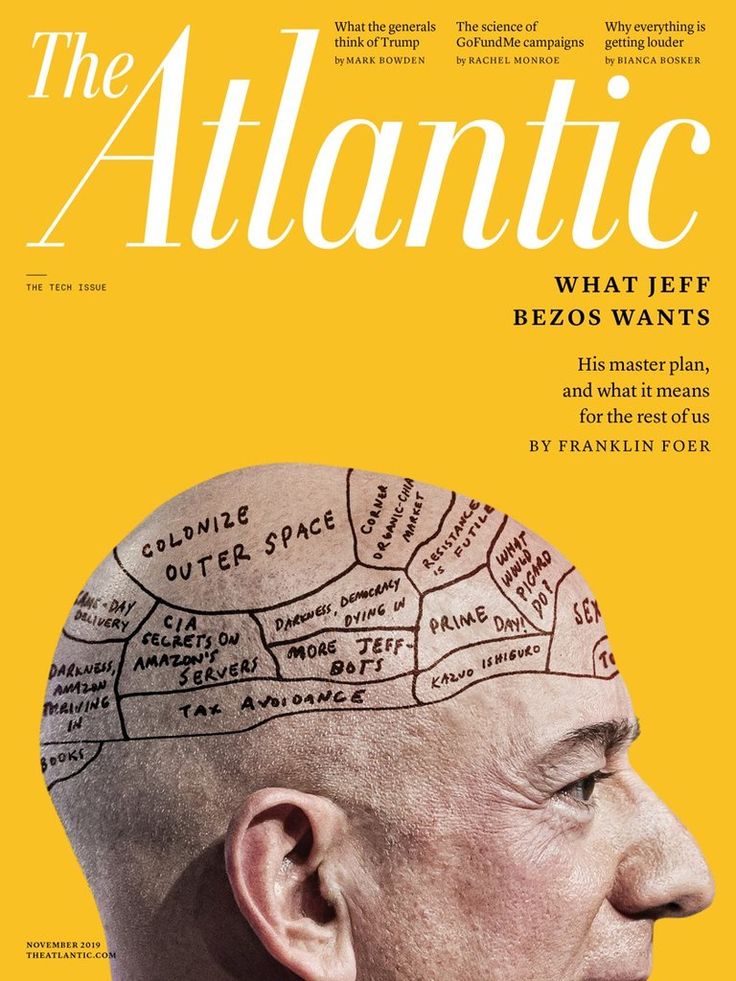

The Atlantic: версия исследователя

Отношение к пользовательскому опыту как к научной дисциплине – новая тенденция в медиаиндустрии. Американский журнал The Atlantic потратил два года на изучение читателей и слушателей подкастов, чтобы эффективнее развивать свой бизнес и свою журналистику.

Эмили Голигоски, исполнительный директор отдела исследований аудитории The Atlantic, рассказывает, что за это время они поговорили с тысячами нынешних, потенциальных и бывших подписчиков: «Мы знаем, что когда речь заходит о более специфичных темах, крайне интересных для определенной аудитории, такой контент работает замечательно. Мы по-прежнему являемся новостным журналом general interest, но освещение таких тем отличает нас от конкурентов. И нам нужно знать, что это за темы».

Редакция The Atlantic руководствуется сочетанием журналистского чутья, деловой хватки и понимания читателей, основанном на анализе данных, что позволяет принимать обоснованные решения, способствующие росту бренда.

«Возможность продемонстрировать, как мы создаем наш контент, и получить обратную связь имеет решающее значение, потому что наши читатели – это не мы, – говорит Голигоски. – Нам нужно узнать о них побольше. Только убедившись, что обратная в этом смысле работает, мы можем быть действительно продуктивными».

Методы и потребности

Голигоски вместе с еще одним штатным исследователем работает в тесном сотрудничестве с командой аналитиков данных, состоящей из пяти человек. Исследовательская группа в своей работе пользуется следующими инструментами:

-

Интервью. Отлично подходит для конкретного сегмента аудитории. Это хороший шанс разобраться в нюансах, понять проблемные моменты и оценить готовность платить.

-

Опросы. Хороши для сбора мнений пользователей из разных уголков страны по ключевым вопросам. Команда старается сократить время проведения опросов до четырех минут и делает их такими, чтобы их удобно было проходить с помощью смартфона.

-

Тестирование концепции и юзабилити. Хороший способ собрать реакцию на дизайн и использование продукта в процессе разработки.

-

Дневниковые исследования. Это отличный способ наблюдать за использованием шаблонов в течение определенного периода времени, например, недели или месяца. В этом процессе читатели The Atlantic, которые получают компенсацию за потраченное время, действуют как продвинутая фокус-группа: им предоставляется контент для анализа, прежде чем он будет опубликован в интернете. Это помогает Голигоски улучшить контент-предложение бренда. Такой метод особенно хорошо работает для подкастов.

Сбор информации о взаимодействии с приложениями, кроссвордами, подкастами и статьями помог исследовательской группе сформировать четкий набор потребностей аудитории:

-

потребность в ясности и более глубоком контексте;

-

потребность в поиске новых идей;

-

потребность в оспаривании предположений;

-

потребность в периодическом облегченном контенте;

-

потребность в знакомстве с ведущими журналистами издания.

Оправданные ожидания

Каковы потребности вашей аудитории? Ответ на этот вопрос для разных СМИ будет разный, в зависимости от того, для чего читатель приходит к ним – чтобы узнать о текущих событиях, последних новостях или глубоко разобраться в проблеме. По словам Голигоски, здесь можно использовать либо качественный, либо количественный подход к исследованию.

В первом случае стоит спросить группу пользователей, где именно бренд не оправдал их ожиданий, чтобы получить представление, почему люди не хотят подписываться или отменяют подписку. Это может быть вызвано несколькими причинами. Например, во время пандемии COVID-19 отношение людей к досугу и рабочему времени изменилось, многие перестали тратить время на дорогу до работы, а некоторые кардинально поменяли свой образ жизни и сферу деятельности.

Во втором случае нужно опросить максимально возможное количество пользователей из разных городов и регионов. Это также может способствовать выходу на новые рынки. Например, The Atlantic исторически был внутренним американским изданием, но в настоящее время журнал ищет новые территории для расширения. «Когда мы задаем вопросы о потребностях аудитории на новом для нас рынке, мы слышим, что бренд сильнее всего, когда он прямолинеен и способен выделиться из местного медиаландшафта», – отмечает Голигоски.

Это также может способствовать выходу на новые рынки. Например, The Atlantic исторически был внутренним американским изданием, но в настоящее время журнал ищет новые территории для расширения. «Когда мы задаем вопросы о потребностях аудитории на новом для нас рынке, мы слышим, что бренд сильнее всего, когда он прямолинеен и способен выделиться из местного медиаландшафта», – отмечает Голигоски.

Прозрачность и привлекательность

Голигоски вспоминает свой предыдущий опыт работы с Membership Puzzle Project, общественным исследовательским проектом, в рамках которого ее команда изучила работу 500 новостных СМИ, чтобы понять, что читатели дают и что они получают, поддерживая независимую журналистику.

Так что же отличает успешную новостную компанию? Голигоски выделяет несколько факторов:

-

Уникальный и сбалансированный контент. Команда Голигоски выслушала жалобы на новостные сайты, которые публикуют много похожих историй на одни и те же темы, перегружая их звуковыми фрагментами и отвлекающей рекламой.

Это помогло The Atlantic выделиться среди своих коллег и предложить комфортный пользовательский опыт и освещение тех тем, которые читатели не могли найти в других СМИ.

-

Прозрачность. После опроса читателей исследовательская группа поняла, что даже давним подписчикам трудно назвать более одного человека, стоящего за сайтом The Atlantic. «Это навело нас на мысль, что мы могли бы сделать наших сотрудников более заметными и узнаваемыми, – рассказывает Голигоски. – Мы все работаем над тем, чтобы стать более человечными и доступными. В мире, где СМИ по-прежнему часто ассоциируют с фейковыми новостями, быть подлинным и прозрачным – это мощный способ заявить о себе».

-

Дизайн бренда и визуальная привлекательность.

Параллельные потоки

Как правило, команда Голигоски участвует в двух потоках исследований и занимается тремя или четырьмя проектами. Первый – исследование конкретного продукта, которое охватывает тестирование концепции, валидацию и пошаговый анализ данных. Второй поток исследований, более перспективный для бизнеса, включает в себя отслеживание и изучение новых технологических тенденций, того, что происходит в журналистской индустрии, а также способов, с помощью которых компания может расти и охватывать новую аудиторию.

«Эти два потока параллельных исследований могут действительно плодотворно дополнять друг друга, – говорит Голигоски. – Конечно, мы не можем реализовать все, что хотели бы сделать. Поэтому мы предоставляем редакторам, журналистам, менеджерам по продуктам и дизайнерам возможность самостоятельно проводить свои исследования с помощью имеющихся под рукой инструментов, что делает нашу совместную работу еще эффективнее».

Неха Гупта, корреспондент WAN-IFRA

Скриншот: theatlantic.com

Материал опубликован в июньском номере журнала «Стратегии и практика издательского бизнеса. WAN-IFRA-ГИПП Magazine»

Все материалы свежего номера читайте здесь

Articles. Brands

По странам По алфавиту

Russia

Austria

Belgium

Russia

Alphatherm (9)

Che.Rad (3)

Gekon (2)

HeissKraft (1)

Koenner (2)

Neptun (3)

Эгопласт (21)Royal Thermo (8)

Teplocom (7)

TURKOV (1)

Ventrade (5)

Zilon (1)

Зиосаб (3)

Лиссант (1)

МИКРОАРТ (5)

РОСТерм (1)

Сигнал (5)

Энергофлекс (9)

BaltGaz (2)

Energoflex (1)

General Hydraulic (1)

Hot Stream (2)

Korf (2)

NEVA (8)

Rosinox (7)

Sahara Plus (2)

Thermex (3)

Uni-Fitt (1)

Wester (7)

АДЛ (3)

Вулкан (4)

Изотерм (4)

Лит (8)

Нева (2)

Руснит (3)

Эван (23)

Beril (4)

Exact (2)

Halsen (1)

Isea (2)

Lavart (1)

Pragma (4)

Rover (4)

Sanext (3)

Thermex Energy (1)

Valtec (22)

WHEIL (3)

АОГВ (8)

ЖМЗ (4)

Купол (5)

Макар (2)

ПЕНОПЛЭКС (1)

Северянин (1)

Экодар (2)

Austria

Austria Email (10)

Froeling (1)

Pipelife (6)

BWT (2)

HL (Hutererer and Lechner) (1)

Strebel (2)

Flamco (3)

Olimp (1)

Vogel & Noot (5)

Belgium

ACV (11)

Ridgid (17)

Henco (17)

Jaga (14)

Czech Republic

Denmark

China

Chigo (3)

Haier (16)

MDV (3)

General Climate (1)

Hisense (2)

Midea (7)

Gree (19)

Kelon (3)

Rotex (2)

Czech Republic

Dakon (6)

Karma (2)

Minib (1)

Sinclair (1)

Drazice (3)

Korado (15)

Mora (9)

Thermona (12)

ISAN (5)

Lifetech (1)

Opop (1)

Viadrus (6)

Denmark

Broen (8)

Devi (8)

Rockwool (15)

Danfoss (80)

Grundfos (160)

Dantherm (1)

Kamstrup (15)

Finland

France

Germany

Finland

Bauer Watertechnology (1)

Jaspi (9)

Purmo (15)

Vexve (2)

Ensto (5)

Naval OY (1)

Puzair OY (1)

Wirsbo (4)

Halton (4)

Oilon (1)

Uponor (23)

France

AERECO (3)

Atlantic (7)

Cuenod (3)

Glynwed pipesystem (1)

Saunier Duval (5)

Airelec (3)

Chaffoteaux (7)

De Dietrich (55)

Noirot (6)

Schneider Electric (3)

Airwell (2)

Chappee (4)

Frisquet (24)

Salmson (1)

Wesper (5)

Germany

ABIG (1)

Arbonia (5)

Becker Plastics (4)

Broetje (2)

Clage (6)

Dia Norm (4)

Eka (4)

Galant (1)

Grunbeck (1)

Hansgrohe (2)

Huch EnTEC (11)

Kampmann (2)

Klingenburg (1)

Koerting (3)

KSB (44)

Meibes (16)

Omax (1)

Pam-Global (4)

Reflex (5)

Rosenberg (4)

Saacke (1)

Sanha (3)

Siemens (39)

Technotherm (3)

TROX (10)

Viega (34)

Weishaupt (6)

Zehnder (16)

AEG Haustechnik (19)

Armacell (22)

Blue Box (1)

Buderus (67)

Copeland (3)

Dreizler (2)

Fraenkische Rohrwerke (2)

Giersch (9)

Halm (1)

Herz (10)

Jeremias (8)

Kermi (15)

KME (1)

Kroll (3)

Loos (4)

Menerga (1)

Ostendorf (2)

Raab (3)

REHAU (47)

Roth Werke (2)

Saint-Gobain (3)

Schiedel (2)

Stiebel Eltron (22)

Tecnair (3)

Unitherm (34)

Viessmann (84)

Wilo (44)

Ziehl-Abegg (2)

Aquatherm (8)

BAU-Trade (4)

Bosch (68)

BVC Siemens (1)

Düker (1)

Dungs (2)

Friatec (5)

Grohe (12)

Hansa (3)

HG-TEC (2)

Junkers (13)

Kessel (1)

Knauf (1)

Kronemark (1)

Mast (1)

Mohlenhoff (3)

Oventrop (15)

Rapido (4)

Rems (3)

Rothenberger (12)

Samson (1)

Sieger (1)

TECE (18)

Testo AG (24)

Vaillant (96)

Watts (3)

Wolf (34)

Hong Kong

Hungary

Israel

Hong Kong

Akira (8)

Ballu (7)

ballu machine (2)

Hungary

Gb-ganz (1)

Hajdu (4)

Termomax (3)

Israel

Atmor (4)

Electra (5)

Tadiran (3)

Netherlands

Italy

Aertecnica (5)

Baltur (2)

Beretta (9)

Bugatti (4)

Calpeda (1)

CIB Unigas (1)

Conti (1)

DeLonghi (8)

FAR (34)

Fondital (26)

Giacomini (54)

Icma (1)

K-flex (6)

Lu-Ve (1)

Prandelli (9)

Rhoss (2)

Royal Clima (5)

Seitron (3)

Speroni (1)

Tecnoclima (1)

Uniflair (2)

APEN Group (2)

Barbi (5)

Biasi (16)

C.

M.T. clima (2)

M.T. clima (2)Carel (4)

Clint (5)

Coster (4)

Ecoflam (5)

FER (2)

Galletti (1)

Global (14)

Imas (2)

Lamborghini (12)

Nova Florida (4)

Radiatori (1)

Riello (4)

Rubinetterie Bresciane (4)

Sime (4)

Styleboiler (3)

Tiemme (4)

Valsir (2)

Ariston (39)

Baxi (71)

Bruno Balbo (1)

Caleffi (2)

Ciat (1)

Clivet (4)

DAB (21)

Emmeti (1)

Ferroli (27)

Garioni Naval (1)

Hermann (15)

Immergas (4)

Lowara (3)

Pedrollo (2)

RBM (6)

Robur (6)

Saer (1)

Sira (10)

Tartarini (1)

Unical (1)

Zilmet (1)

Japan

Daikin (22)

General (38)

Mitsubishi Electric (26)

Sanyo (29)

Fuji Electric (1)

Hitachi (10)

Mitsubishi Heavy Industries (24)

Sharp (2)

Fujitsu (6)

Kentatsu (4)

Panasonic (12)

Toshiba (42)

Netherlands

Akatherm (2)

Spirovent (8)

Wavin (4)

HORTEK (3)

Stelrad (2)

Rendamax (3)

Thermaflex (17)

Norway

Poland

Serbia

Norway

Nobo (1)

Varmeteknikk (2)

Oso (8)

Pyrox (8)

Poland

Biawar (5)

Kospel (13)

Ventus (1)

Euroheat (3)

Schlosser (2)

VTS (17)

KAN (10)

Termet (5)

Serbia

Majdanpek (1)

Slovakia

Slovenia

South Korea

Slovakia

Protherm (20)

Tatramat (3)

Slovenia

Gorenje (14)

South Korea

Daesung (1)

Kiturami (5)

Olympia (3)

Daewoo (5)

LG (85)

Rinnai (8)

Hyundai (4)

Navien (31)

Samsung (14)

Sweden

Switzerland

Spain

Arco (1)

Espa (4)

Roca (15)

Ursa (3)

Bofill (3)

Genebre (1)

S&P (3)

Domusa (3)

Orkli (1)

Ufesa (1)

Sweden

Alfa laval (9)

Electrolux (23)

Frico (8)

Nibe (12)

Systemair (28)

Xylem (4)

Bentone (3)

Elsen (1)

Gustavsberg (4)

Ostberg (4)

Timberk (4)

CTC (2)

Energotech (3)

Lindab (4)

Pahlen (1)

Veab (2)

Switzerland

Air-O-Swiss (3)

Boneco (1)

GF (Georg Fischer) (2)

Belimo (3)

Elco (9)

Hoval (4)

Biral (1)

Geberit (35)

Walter Meier (1)

Turkey

United Kingdom

United States

Turkey

Demir Dokum (10)

Firat (2)

Panelli (3)

STC (1)

Demrad (10)

Inka (3)

Pilsa (3)

Dizayn (1)

ODE (1)

Starpan (1)

United Kingdom

Dantex (3)

Redring (3)

Denco (1)

Thermoscreens (2)

Dimplex (7)

United States

American Water Heater (2)

Clack (1)

FlowGuard Gold (1)

McQuay (4)

Trane (6)

York (10)

Beam (1)

CyberPower (1)

Honeywell (14)

Reed (1)

Tranter (1)

Carrier (12)

Emerson (6)

Lennox (3)

Tesla Motors (1)

Vacuflo (2)

Canada

Moldova

Canada

Camus Hydronics (7)

Moldova

ALTAL (2)

«Она должна распасться» — EADaily — Новости США.

Новости России. США. Россия. Новости. Россия новости. США новости. Россия сегодня. США сегодня. Новости сегодня. Новости дня. Последние новости.

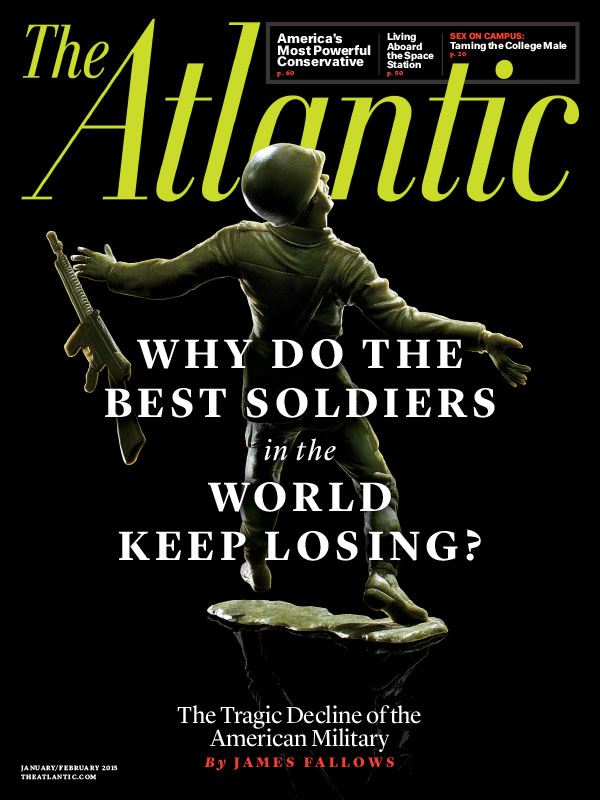

Новости России. США. Россия. Новости. Россия новости. США новости. Россия сегодня. США сегодня. Новости сегодня. Новости дня. Последние новости.Американский журнал The Atlantic разразился публикацией под заголовком «Деколонизировать Россию. Кремль должен потерять ту империю, которую он все еще сохраняет». Главный тезис статьи — Россия будет угрозой всему миру, пока удерживает в своем составе «колонизированные народы». Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году, — Россия должна распасться.

«Деколонизация России не обязательно потребует ее полного демонтажа, как предлагал (Дик) Чейни (влиятельный республиканец, работал в администрациях четырех президентов США, был министром обороны, вице-президентом. — Ред.). Однако до тех пор, пока московская империя не будет свергнута, регион — и весь мир — не будут в безопасности. Европа останется нестабильной, а украинцы, русские и все колонизированные народы, вынужденные сражаться за Кремль, будут продолжать умирать.Кремль должен потерять ту империю, которую он все еще сохраняет. Проект деколонизации России должен быть наконец завершен», — говорится в статье.

Издание также напоминает слова другого политика — одного из ведущих идеологов внешней политики США, бывшего советника по нацбезопасности Збигнева Бжезинского, который однажды сказал:

«Это неправда, что без Украины Россия перестанет быть империей. Россия и без Украины остается беспорядочным объединением регионов и наций с чрезвычайно разнообразной историей, культурой и языками. Кремль продолжит править колониальными владениями в таких местах, как Чечня, Татарстан, Сибирь и Арктика».

The Atlantic отмечает, что «во время и после распада Советского Союза США отказались защищать недавно завоеванную независимость множества постсоветских государств, ссылаясь на неуместные опасения унизить Москву». По мнению издания, «ободренная пассивностью Запада, Москва начала возвращать утраченные земли».

«И как только Украина предотвратит попытку России реколонизировать ее, Запад должен поддержать полную свободу для всех подданных российской империи», — пишет журнал.

Он утверждает, что у США и раньше был шанс развалить Российскую империю. Но, вместо того чтобы подавить имперские устремления России, когда у них была такая возможность, президент Джордж Буш — младший и его преемники просто наблюдали и надеялись на лучшее.

«У нас больше нет такой роскоши. Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России», — настаивают авторы статьи.

Они выдвигают свою версию, «почему именно Украина стала самым большим раздражителем Москвы, — не каждая из кремлевских колоний была так успешна в достижении независимости». «Множество наций — „автономных республик“ на русском языке — никогда не выходили из-под контроля Кремля», добавляют американские аналитики.

По их словам, «Чечня, например, пережила несколько ужасных войн после провозглашения независимости в начале 90-х годов», но, «вместо того чтобы признать борьбу чеченцев частью глобального стремления к деколонизации, (президент США) Билл Клинтон поддержал (президента РФ) Бориса Ельцина, несмотря на его жестокость».

В интерпретации публикаторов The Atlantic, «нация за нацией — Карелия, Коми, Саха, Башкортостан, Чувашия, Калмыкия, Удмуртия и многие другие — претендовали на суверенитет, когда советская империя рушилась». В качестве примера они приводят Татарстан, где, указывают они, «на референдуме 1992 года почти две трети населения проголосовали за суверенитет, республика была мотивирована годами сдерживаемого негодования против российского колониализма, но не нашла поддержки на Западе».

Как подчеркивается в статье, «Россия — не единственная многоязычная страна, которая не смогла справиться со своим наследием колонизации».

«В настоящее время Китай контролирует крупнейшую систему концентрационных лагерей, которую мир видел со времен Холокоста, направленную на уничтожение уйгуров как отдельной нации. Но именно Россия — и более конкретно российский империализм — представляет самую серьезную угрозу международной безопасности», — заключают американцы.

В этой связи EADaily обращает внимание на то, что президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что главная задача стран Запада — расколоть российское общество и разрушить Россию изнутри. В частности, говоря о специальной военной операции России на Украине, глава государства подчеркивал, что российское общество «проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».

В частности, говоря о специальной военной операции России на Украине, глава государства подчеркивал, что российское общество «проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает наши вооруженные силы, поддерживает наши усилия, направленные на безусловное обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих на Донбассе».

С 24 февраля продолжается объявленная Путиным специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины. Решение принято в ответ на обращение руководителей республик Донбасса. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

5 июня российский лидер заявил, что, если Соединенные Штаты будут поставлять Украине ракеты дальнего действия, Москва сделает выводы о нанесения ударов по новым объектам, которые еще не были атакованы:

«Ракеты тогда нужны, да. Но, если они будут и будут поставляться, из этого мы будем делать соответствующие выводы и применять свои средства поражения, которых у нас достаточно, для того чтобы наносить удары по тем объектам, по которым мы пока не наносим», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Кремль. Путин».

Почему спор Believe и Atlantic Records важен для индустрии ♫ ИМИ.Журнал

На днях завершился судебный процесс по иску Believe к лейблу Atlantic Records Russia. В июле 2021-го компания обратилась в суд, когда узнала, что артист The Limba, ранее сотрудничавший с Believe, выпустит новый альбом «Anima» под брендом Atlantic. Второго февраля суд вынес решение и не удовлетворил иск Believe. Стороны прокомментировали «ИМИ.Журналу» исход дела, а юрист Вадим Хохлов объяснил, почему Believe было важно обратиться в суд и какое значение иск имеет для индустрии.

Что случилось

Как заявляет Believe, компания заключила с артистом The Limba договор, согласно которому она владеет преимущественным правом (оно позволяет получить определенные преимущества при заключении сделки. — Прим. «ИМИ.Журнала») на альбом «Anima». Поэтому Believe обвинила Atlantic Records Russia в переманивании музыканта и недобросовестной конкуренции. Но, как отмечают представители Atlantic Records, артист был вправе заключать лицензионные соглашения с другими лейблами, а сам The Limba уточняет, что выполнил все свои обязательства перед Believe. По итогам разбирательства суд не нашел в действиях Atlantic Records Russia признаков нарушения закона.

По итогам разбирательства суд не нашел в действиях Atlantic Records Russia признаков нарушения закона.

«Я очень рад решению суда и увлечен совместной работой с Atlantic Records Russia и его артистами. Мы отлично сотрудничали с Believe, выполнили все условия договора, но мы не хотели продолжать работать на тех же условиях. Believe перестали платить роялти по предыдущему моему альбому, хотя по ним у них нет ко мне никаких претензий. Хочу ли я дальше работать с таким дистрибьютором? Конечно, нет», — высказал мнение и сам The Limba.

Мы уточнили у представителей Believe, соответствует ли заявление артиста действительности, а также попросили их прокомментировать исход дела.

Основными принципами Believe являются прозрачность и честность в работе с партнерами, поэтому мы по-прежнему считаем, что практика переманивания артистов при действующих контрактах не способствует добросовестной конкуренции и нарушает базовые принципы бизнес этики и взаимоуважения в нашей индустрии.

Все текущие и последующие юридические шаги, которые предпринимает Believe, направлены исключительно на развитие и поддержку среды для здоровой конкуренции и защиту прав всех игроков рынка.

Мы выполнили все свои обязательства по договору с артистом. Более того, его новый альбом, вышедший на другом лейбле, был представлен ранее команде Believe и стриминговым платформам в рамках нашего договора. Поэтому еще раз хотим подчеркнуть, что заявления артиста не соответствуют действительности.

Советы музыкантам от главы российского подразделения Believe Виктории Синявской

Бахтияр Алиев (Bahh Tee)

глава Atlantic Records Russia

Не могу разглашать условия нашего сотрудничества с The Limba, это коммерческая тайна. Но суд изучил условия нашего договора и не счел, что мы недобросовестно переманили артиста лучшими условиями.

Этот иск имеет большое значение для индустрии, потому что такие дела редко доходят до суда. У нас не сильно большая судебная практика на эту тему, поэтому подобные иски говорят о том, что право работает и по части защиты артистов, бизнеса и музыкальной индустрии. Артисты и лейблы всегда могут пойти в суд — и государство будет на стороне правды.

Я считаю, что конкуренция — это хорошо, она двигатель прогресса. Когда конкуренция становится недобросовестной? Например, когда лейбл знает, что у артиста есть обязательства перед другим лейблом, и все равно как третье лицо пытается туда влезть, начав работу с этим артистом, — это нездоровая конкуренция, на мой взгляд.

Но мы внимательно подходим к таким вещам. Я всегда лично общаюсь с артистами о возможностях будущего сотрудничества. И первое, о чем спрашиваю, — есть ли у них обязательства перед другими лейблами. Если да, насколько они долгие и когда закончатся. И если они скоро заканчиваются, мы можем поговорить о том, готов ли артист рассмотреть взаимодействие с нами после того, как выполнит все обязательства перед предыдущим лейблом. Это здоровая конкуренция.

Мы часто сталкиваемся с вопросами, когда артист приходит и говорит, что недоволен работой предыдущего лейбла или продюсера, просит помочь ему расторгнуть контракт, что-то еще. И в таких случаях мы обязаны действовать в рамках закона. И если артистов что-то не устраивает, они всегда могут обратиться в суд и решить вопрос в рамках закона. А после этого могут прийти к нам — и мы поговорим про сотрудничество.

И если артистов что-то не устраивает, они всегда могут обратиться в суд и решить вопрос в рамках закона. А после этого могут прийти к нам — и мы поговорим про сотрудничество.

В случае с The Limba история такая: естественно, мы спросили у его менеджмента, имеют ли они обязательства перед Believe. Они ответили, что все выполнили: в рамках соглашения они должны были Believe альбом, но он уже отдан компании. И в Believe уже решают, выпустить его или нет, а со стороны The Limba все в порядке. Получив эту информацию, мы сочли, что, раз артист не имеет никаких обязательств ни перед кем, мы имеем право заключить с ним контракт. Что и подтвердил суд.

В силу принципа состязательности сторон суд — это в каком-то смысле лотерея. Многое зависит от того, как стороны себя ведут во время процесса, как аргументируют свои позиции и какими доказательствами располагают. Поэтому, оценивая позицию заранее, всегда приходится делать поправку на то, что мы не знаем, какие у кого козыри в рукаве.

Если говорить субъективно, то позиция Believe с самого начала казалась несостоятельной и сомнительной. В данном случае вообще суд между лейблами выглядит достаточно бессмысленным. Atlantic Records Russia вряд ли насильно принудил или иным образом заставил артиста подписать договор, дабы переиграть всех на рынке. Они действовали вполне законно и добросовестно, и суд это подтвердил. Поэтому, с какой стороны ни заходи, все доводы Believe сводятся к тому, что именно артист заварил эту кашу по своей инициативе. У них было бы гораздо больше шансов разрешить конфликт в свою сторону, если бы иск был подан к артисту («ИМИ.Журнал» задал Believe вопрос по поводу иска к The Limba, но компания не включила ответ в свой комментарий. — Прим. «ИМИ.Журнала»).

В данном случае вообще суд между лейблами выглядит достаточно бессмысленным. Atlantic Records Russia вряд ли насильно принудил или иным образом заставил артиста подписать договор, дабы переиграть всех на рынке. Они действовали вполне законно и добросовестно, и суд это подтвердил. Поэтому, с какой стороны ни заходи, все доводы Believe сводятся к тому, что именно артист заварил эту кашу по своей инициативе. У них было бы гораздо больше шансов разрешить конфликт в свою сторону, если бы иск был подан к артисту («ИМИ.Журнал» задал Believe вопрос по поводу иска к The Limba, но компания не включила ответ в свой комментарий. — Прим. «ИМИ.Журнала»).

Но несмотря на то, что позицию, оглашенную представителями Believe, трудно одобрить, для музыкальной индустрии все-таки является плюсом, что у них не случился конфликт с артистом в публичном поле. Учитывая распространенный миф о том, что злые и суровые лейблы оставляют артистов ни с чем, выгоняя их на мороз без музыки, имени и последнего пуховика, радует сам факт, что недопонимание между артистом и лейблом не перетекло в судебное разбирательство.

В попытках дать объяснение, зачем же все-таки Believe пошла на иск к лейблу (допуская, разумеется, что они оценивали свою позицию как достаточно шаткую), так или иначе придется прибегнуть к спекуляциям. И тут некоторые мои коллеги наверняка будут немногословны, ограничиваясь доводом, мол, и не такое выигрывали.

Однако я рискну предположить, что все дело в здравом смысле и репутации. Если допустить прецедент, что артист нарушает условие эксклюзивности (разумеется, если такое условие вообще есть) и уходит в другое место, то завтра этим будут промышлять десятки артистов, послезавтра — сотни, и так далее. И здравый смысл тут подсказывает, что нужна демонстрация силы. Необходимо показать наглядно, что у любого действия есть последствия, что лейбл готов отстаивать свое видение и свои права.

В конце концов, если вспоминать громкие дела, то когда-то давно «ВКонтакте» выиграл суд у тройки мейджоров (лейблы требовали удалить из соцсети и предотвратить повторную загрузку треков девяти артистов. Суд отклонил финансовые требования лейблов, но обязал «ВКонтакте» создать систему, препятствующую загрузке пиратского контента. — Прим. «ИМИ.Журнала»), однако в результате у нас появилось лицензирование музыки и стриминг. То есть мейджоры добились своего и отстояли свои права, даже несмотря на решение суда, однобоко подаваемое как СМИ, так и сарафанным радио.

Суд отклонил финансовые требования лейблов, но обязал «ВКонтакте» создать систему, препятствующую загрузке пиратского контента. — Прим. «ИМИ.Журнала»), однако в результате у нас появилось лицензирование музыки и стриминг. То есть мейджоры добились своего и отстояли свои права, даже несмотря на решение суда, однобоко подаваемое как СМИ, так и сарафанным радио.

В любом случае, даже если я не прав, отстаивать свои права необходимо, если это физически возможно. На газетных заголовках «Вася выиграл суд у Пети» истории не всегда заканчиваются.

Журнал Международная жизнь – Журнал «Atlantic» собрался «деколонизировать» Россию?

Вот так знаменитый художник ХХ века Сальвадор Дали изобразил утекающее время.

Фото из коллекции uhd.name

После того, как Запад наложил санкции на Россию, оказалось, что там из-за этого начался глубокий кризис в энергетической области, в снабжении продовольствием и в ряде чувствительных технологических процессах. Как минимум.

Как минимум.

Запад даже не мог предположить, насколько сильно и глубоко встроены российские экономика и внешняя торговля в мировые процессы. Разговоры о том, что «экономика России разорвана в клочья» дезориентировали сам Запад, и он попал в ловушку собственной пропаганды. Иллюзии разбились о жесткий быт…

Только что министр финансов США, в прошлом – руководитель частной фирмы под названием «Федеральная резервная система» (ФРС) – Джанет Йеллен, как говорится, «под давлением обстоятельств» признала, что – читаем и запоминаем: санкции (в отношении России), действительно, оказывают “огромное” влияние на стоимость продуктов питания и топлива. – Yellen acknowledged that the sanctions have had “a huge” effect on the global rise of the cost of food and energy. Но, вернемся к глобальным проблемам – американское признание (в частном случае) их не снимает (в целом).

На Западе сейчас все чаще заговорили о «конце эпохи», о конце сытой, комфортной для Европы эпохи, которая представляла собой «образец технического и социального прогресса». Фукуяма, который 30 лет назад предрек «конец Истории» и победу либерализма во всем мире, оказался плохим диалектиком и, видимо, плохо читал Гегеля. А ныне вопрос стоит совсем по-другому: «Конец Эпохи западного доминирования». И не меньше! А поскольку события нарастают, а Фукуяма молчит, надо бы всем Гегеля перечитать… Нет?

Фукуяма, который 30 лет назад предрек «конец Истории» и победу либерализма во всем мире, оказался плохим диалектиком и, видимо, плохо читал Гегеля. А ныне вопрос стоит совсем по-другому: «Конец Эпохи западного доминирования». И не меньше! А поскольку события нарастают, а Фукуяма молчит, надо бы всем Гегеля перечитать… Нет?

Европа в глазах народов с других континентов казалась «самодостаточной» и «сильной» – и это понятно с точки зрения психологии – европейцы всегда для этих людей были колонизаторами, а эти люди с других континентов сами оставались веками рабами в глазах «продвинутых европейцев». Однако, как выяснилось ныне (что, впрочем, не было особым историческим секретом), всё «процветание» евросчастливцев строилась на чужих ресурсах – грабеже территорий Африки, Азии и Южной Америки. Почему грабили? Так, своих нефти, газа, золота, минералов в Европе не было никогда в большом количестве. А большинства элементов таблицы Менделеева в Европе никогда и не бывало от слова «совсем».

Поэтому Европа в прошлые века и создала тот самый колониализм, который грабил весь мир, за счет чего сам Старый Свет жил значительно лучше, чем другие регионы планеты. Мало того, там выросла и укрепилась идеология, основанная на уверенности (вернее, самоуверенности), что европейцы, мол, это – «высшая раса», а люди с других мест Планеты – «раса низшая». Фашизм, как и колониализм – «дети» Европы. А концлагеря вообще англичане придумали, когда боролись против своих же европейцев – буров в Южной Африке на рубеже XIX-ХХ веков.

Мало того, там выросла и укрепилась идеология, основанная на уверенности (вернее, самоуверенности), что европейцы, мол, это – «высшая раса», а люди с других мест Планеты – «раса низшая». Фашизм, как и колониализм – «дети» Европы. А концлагеря вообще англичане придумали, когда боролись против своих же европейцев – буров в Южной Африке на рубеже XIX-ХХ веков.

У этих зловещих евродеятелей есть ещё одна абсолютно европейская коренная «забава», которую зовут «русофобия», и о которой мы напомнили в материале «Корни вековой русофобии Запада. Если разложить всё по полочкам» и в видео-программе «Анатомия русофобии».

И вот, после того, как эпоха колониализма – где-то к началу второй половины ХХ века – завершилась, ресурсы в Европу, без подпитки которыми она жить не может по определению, стали поступать по другим каналам. Прежде всего, это была неэквивалентная торговля с бывшими странами-колониями, у которых по дешевке скупались эти реальные ресурсы, а деньги для их оплаты печатались на Западе в неограниченных количествах. То есть, на том этапе Запад получал необходимые ему ценности в обмен на отпечатанные бумажки – реальные природные богатства уходили туда за… доллары и за евро. Как когда-то «за стеклянные бусы и огненную воду» европейцы в той же Южной Америке забирали себе золото. А тех, кто был не согласен, наказывали – что в Индии, что в Африке пулей в лоб.

То есть, на том этапе Запад получал необходимые ему ценности в обмен на отпечатанные бумажки – реальные природные богатства уходили туда за… доллары и за евро. Как когда-то «за стеклянные бусы и огненную воду» европейцы в той же Южной Америке забирали себе золото. А тех, кто был не согласен, наказывали – что в Индии, что в Африке пулей в лоб.

Вот как англичане расправлялись с восставшими протии в них сипаями в Индии. Историческая картина Верещагина известна многим, но вот эта гравюра с места расправы не столь знаменита, и очень показательна:

А бельгийские колонизаторы просто отрубали руки конголезским рабам, чтобы те горбатились на Брюссель. Тот самый Брюссель, который сейчас стал эпицентром европейской политики. Хорошенькое такое место:

Во второй половине ХХ века Европа оказалась отрезанной от колониальных ресурсов – колониальная система рухнула. После Второй Мировой войны был лукавый американский «План Маршалла», в рамках которого США начали восстанавливать экономику и саму послевоенную жизнь в Европе на… средства европейских стран, которые отправили в обстановке военного безумия свой золотой запас в Америку. Это золото стало гарантией для «американской помощи».

Это золото стало гарантией для «американской помощи».

И вот, после того, как колониальная эпоха осталась в прошлом, а «План Маршалла» иссяк, Европа бодро перешла на «кредитную экономику», продвинутую в жизнь американскими экономистами в 1980-х годах. Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер – главные действующие лица того перехода Запада на систему «жизни на займы». Да, благодаря ей, Европа, чтобы «красиво жить», продолжала пользоваться опять не своими, а чужими, ресурсами – на сей раз ресурсами банковской системы. Иных потенций у Европы не оказалось по определению, и вот сейчас этот период заканчивается, а заменить кредитную экономику нечем.

Существование «в долг» обычно плохо кончается. Мы писали про такой вариант развития событий, например, в материале «Жизнь взаймы? Нет, жизнь на займы!». И теперь всё сказанное там превращается из гипотез в реальность.

Более того, обнаружилось, что выстроенная за десятилетия в Европе «система удобства и благоденствия» держится на тех самых энергоносителях, которые просто обязаны быть дешёвыми — иначе прогрессу конец. А Вы знаете, что Россия годами поставляла в Европу газ в 5-6 раз дешевле, чем его покупали в Азии? Когда цена на газ – несколько лет назад – в ЕС была в районе 100-250 долларов, то в Азии в те же месяцы – стоимость этого энергоносителя доходила до 1 тысячи баксов за тот же объем… Только евросчастливцы весело «гудели» по кабакам, и про эту разницу даже не ведали. А, ведь, только и единственно по этой причине их продукция была конкурентоспособна в мире – в связи с низкими ценами на газ из России.

А Вы знаете, что Россия годами поставляла в Европу газ в 5-6 раз дешевле, чем его покупали в Азии? Когда цена на газ – несколько лет назад – в ЕС была в районе 100-250 долларов, то в Азии в те же месяцы – стоимость этого энергоносителя доходила до 1 тысячи баксов за тот же объем… Только евросчастливцы весело «гудели» по кабакам, и про эту разницу даже не ведали. А, ведь, только и единственно по этой причине их продукция была конкурентоспособна в мире – в связи с низкими ценами на газ из России.

Теперь стало ясно, что это Россия обеспечила евросчастливцам низкие цены на газ; что это Россия предоставляла большие преимущества для евро-продукции на мировом рынке; что более дешевая немецкая и проч. европейская продукция была конкурентоспособна на мировых рынках… только за счет кратно более низких цен на энергоресурсы, в частности, русский газ.

И теперь все эти конкурентные преимущества в Европе отправили… в утиль.

И теперь, выступив против России, Европа получила резкий рост цен на энергоресурсы, и, соответственно – рост себестоимости производимых там товаров и услуг. В результате уже сейчас Европа проигрывает Азии в конкурентной борьбе. Её товары, как прежде, уже не могут конкурировать с азиатскими за счет более низких цен.

В результате уже сейчас Европа проигрывает Азии в конкурентной борьбе. Её товары, как прежде, уже не могут конкурировать с азиатскими за счет более низких цен.

И это ещё – малая беда.

Большая Беда придет с ростом понимания в европейском бизнесе трагических перспектив закрытия их производств в связи с тем, что крупнейшим компаниям, не говоря уже о мельком бизнесе, не по силам терпеть кратное увеличение внутренних цен на газ и электричество. А электричество, напомним евросчастливцам, не из «розетки берется», как многие там полагают, а производится, в частности, из российских газа и нефти, от которых, как черти от Ладана, сторонятся евровласти. Но это – их выбор.

При этом евросчастливцы могут «вернуться в XIX век» со всеми его «прелестями» и проблемами, которые даже Бальзаку и Золя не снились… Западный мир рискует лишиться тепла и света, транспорта и инфраструктуры, а заодно и подвоза массы товаров, которые привык получать извне, а не производить на своей территории. Проблема с подвозом «комплектующих» – и для промышленности, и в агросекторе, и в производстве еды – то есть, проблема с разрушением «логистических цепочек» стала угрожающей.

«Неминуема катастрофическая, болезненная перестройка сознания европейцев», отмечается в комментарии коллег из «Фонда Стратегической Культуры», которые подали идею написать этот комментарий. «Сытая эпоха» сформировала у западников иллюзию «уверенности в завтрашнем дне», а теперь пришло время, когда эта иллюзия тает. Разумеется, в западном обществе ищут виновного, и виновной у них может быть, как обычно – только Россия.

Там договорились до того, что западники требует «деколонизировать Россию, завершив проект 1991 года». Напомним, что год 1991-й стал годом крушения Советского Союза.

Этот подлый тезис выдвинут в статье американского журнала «The Atlantic», автор которого пишет: «Бжезинский однажды сказал, что без Украины Россия перестанет быть империей. Это неправда. Россия и без Украины остается беспорядочным объединением регионов и наций с чрезвычайно разнообразной историей, культурой и языками. Кремль продолжит править колониальными владениями в таких местах, как Чечня, Татарстан, Сибирь и Арктика». – «Zbigniew Brzezinski once said that without Ukraine, Russia would cease to be an empire. It’s a pithy statement, but it’s not true. Even if Vladimir Putin fails to wrest back Ukraine, his country will remain a haphazard amalgamation of regions and nations with hugely varied histories, cultures, and languages. The Kremlin will continue ruling over colonial holdings in places including Chechnya, Tatarstan, Siberia, and the Arctic».

– «Zbigniew Brzezinski once said that without Ukraine, Russia would cease to be an empire. It’s a pithy statement, but it’s not true. Even if Vladimir Putin fails to wrest back Ukraine, his country will remain a haphazard amalgamation of regions and nations with hugely varied histories, cultures, and languages. The Kremlin will continue ruling over colonial holdings in places including Chechnya, Tatarstan, Siberia, and the Arctic».

А слово-то это – «колониализм», ох, как хорошо на Западе-то знают.

И они там решили переложить на Россию свои собственные грехи – историческую вину и карму западных колонизаторов. Порыв «освободить колонии», страдающие под гнетом России», объясняется просто – они ничего иного и помыслить не могут! У них логика колониализма и грабежа чужих земель и народов – в подкорке прописана!

Поднявшаяся на грабеже, западная цивилизация не способна иметь иную идеологическую установку. У нас говорят «по себе о людях судят». Вот западники именно по себе и судят о России. Они не смотрят на Россию, они просто глядятся в зеркало и видят там своё отражение – пиратов и колонизаторов.

Они не смотрят на Россию, они просто глядятся в зеркало и видят там своё отражение – пиратов и колонизаторов.

Европе при её скудных ресурсах и невозможностью грабить бывшие колонии, всегда было необходимо победить Россию и забрать под свой контроль российские природные богатства. Это старая политика нищебродов Запада, которые мриют ради удовлетворения своих аппетитов вновь попробовать силой отнять кое-что у России, например, месторождения полезных ископаемых.

«У США и раньше был шанс развалить Российскую империю. Но вместо того, чтобы подавить имперские устремления России, когда у них была такая возможность, Буш и его преемники просто наблюдали и надеялись на лучшее. У нас больше нет такой роскоши. Запад должен завершить проект, начатый в 1991 году. Мы должны стремиться к полной деколонизации России», – пишет «The Atlantic». – «The West must complete the project that began in 1991. It must seek to fully decolonize Russia».

Если переделать знаменитую цитату из любимого фильма «В бой идут одни старики», то можно задать вопрос: «Они там, в «The Atlantic», все малахольные?» Они хоть понимают, о чем говорят? Или они своим колониальным аршином хотят Россию измерить?

Так, на себя бы лучше, господа, оборотиться, чем «ложные цели» выставлять. Там будто не видят, что нынешний кризис ведет к голоду на Западе? Да-да – к голоду, посмотрите на фотографии пустых полок их магазинов и послушайте признания англичан, что «многие семьи в Британии недоедают». «Люди могут обратиться к каннибализму из-за нехватки еды»:

Там будто не видят, что нынешний кризис ведет к голоду на Западе? Да-да – к голоду, посмотрите на фотографии пустых полок их магазинов и послушайте признания англичан, что «многие семьи в Британии недоедают». «Люди могут обратиться к каннибализму из-за нехватки еды»:

Как говаривал бравый солдат Швейк: «Что такое английский солдат без туалетной бумаги?» И он был прав…

Они там в ужасе. Они не хотят поверить, что придется прощаться со своим сытым благополучием, в котором Европа пребывала десятки лет и успела привыкнуть к мысли, что так будет всегда. Никакой другой ментальности, кроме подобной, Запад выработать не сумел. Зато он крепко сохранил память о собственном колониальном прошлом, и теперь эта память в извращенном виде выплеснулась на страницы «The Atlantic».

Да, у «цивилизованного мира» оказалось недостаточно ресурсов, чтобы обеспечить своим гражданам все блага, и там обнажились старые клыки мирового хищника: «…до тех пор, пока московская империя не будет свергнута, весь мир не будет в безопасности» («…until Moscow’s empire is toppled the world will not be safe» (sic!!!), – вещает «The Atlantic».

Так может выть только тяжело раненный зверь, которого загнали в угол. И он теперь очень опасен, хотя стал старым и ослабел – это, как волк Акела в сказке Киплинга про Маугли. Там, кстати, все хорошо закончилось, но не для Акелы с подвизгивающим шакалом Табаки и глупыми мартышками…

Нет сомнений, что Россия обломает этой публике последние клыки, если они посмеют пойти по предложенному пути. Им надо знать, что, сколько бы ни написали на Западе статей, подобных той, что опубликовал 7 июня 2022 года американский журнал «The Atlantic», Россию им не одолеть.

Времена меняются – время доминирования Запада уходит в Историю. Когда Сальвадор Дали представил свою знаменитую картину про «утекающее время» (образ которой – в начале статьи), это для зрителей казалось чем-то изысканно вычурным, даже вызывающе шокирующем. А вот как оно обернулось-то…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Читайте другие материалы журнала «Международная жизнь» на нашем канале Яндекс. Дзен.

Дзен.

Подписывайтесь на наш Telegram – канал: https://t.me/interaffairs

результаты рандомизированного исследования ATLANTIC (Administration of Ticagrelor in the Cath Lab or in the Ambulance for New

ГПР — гликопротеиновые рецепторы

КАКЗИ — коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта

КГ — коронарография

ОИМпST — острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST

ОКСбп ST — острый коронарным синдромом без подъема сегмента ST

ПДГ — прием на догоспитальном этапе

ПС — прием в стационаре

ТС — тромбоз стента

ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарных артериях

ЭКГ — электрокардиограмма

TIMI — Thrombolysis in Myocardial Infarction

Предпосылки к проведению исследования

Применение эффективной антиагрегантной терапии, подавляющей рецепторы тромбоксана обоих типов, необходимо у больных, которым выполняют чрескожные вмешательства на коронарных артериях (ЧВКА), особенно в случае развития острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST). Результаты исследований, включавших таких больных, свидетельствовали о том, что более интенсивное подавление тромбоцитарных рецепторов P2Y12 за счет применения прасугрела, тикагрелора или кангрелора сопровождалось улучшением клинических исходов и снижением риска развития тромбоза стента (ТС) по сравнению с приемом клопидогрела [1—5]. Преимущества использования таких препаратов отмечались при назначении их во время пребывания больных в стационаре, так что оставалось неизвестным, будет ли более раннее начало применения указанных препаратов не менее безопасным и, возможно, более эффективным.

Результаты исследований, включавших таких больных, свидетельствовали о том, что более интенсивное подавление тромбоцитарных рецепторов P2Y12 за счет применения прасугрела, тикагрелора или кангрелора сопровождалось улучшением клинических исходов и снижением риска развития тромбоза стента (ТС) по сравнению с приемом клопидогрела [1—5]. Преимущества использования таких препаратов отмечались при назначении их во время пребывания больных в стационаре, так что оставалось неизвестным, будет ли более раннее начало применения указанных препаратов не менее безопасным и, возможно, более эффективным.

Гипотеза об эффективности применения антиагрегантов на догоспитальном этапе лечения больных, у которых предполагалось выполнение первичного ЧВКА, впервые изучалось в РКИ ингибитора гликопротеиновых рецепторов (ГПР) IIb/IIIa абсиксимаба, введение которого по сравнению с введением плацебо сопровождалось увеличением частоты достижения кровотока 3-й степени по классификации TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) до выполнения первичного ЧВКА и снижением частоты развития осложнений, связанных с ишемией [6]. Результаты дальнейших исследований подтвердили преимущества раннего применения ГПР IIb/IIIa у больных с ОИМпST, особенно в случае, когда они обращаются за медицинской помощью в очень ранние сроки после развития заболевания [7—11]. Однако преимущества такой тактики были менее определенными у больных с низким риском развития осложнений, связанных с ишемией, или в случаях более позднего обращения за медицинской помощью [12, 13].

Результаты дальнейших исследований подтвердили преимущества раннего применения ГПР IIb/IIIa у больных с ОИМпST, особенно в случае, когда они обращаются за медицинской помощью в очень ранние сроки после развития заболевания [7—11]. Однако преимущества такой тактики были менее определенными у больных с низким риском развития осложнений, связанных с ишемией, или в случаях более позднего обращения за медицинской помощью [12, 13].

Результаты нескольких исследований и мета-анализов позволяли предположить, что предварительное применение клопидогрела у больных с ОИМпST может снизить частоту развития осложнений, связанных с ишемией, в отсутствие увеличения риска развития кровотечений [14—16], но эффективность такой терапии может быть ограниченной из-за медленного начала действия клопидогрела и вариабельности ответной реакции на его прием. Напротив, прием новых антагонистов тромбоцитарных рецепторов P2Y12 приводит к подавлению функции тромбоцитов в течение менее 1 ч, т. е. в течение периода, который примерно соответствует продолжительности транспортировки больного для выполнения первичного ЧВКА [17, 18]. Хотя результаты некоторых исследований позволяли предположить, что для достижения полного влияния прасугрела или тикагрелора на функцию тромбоцитов у больных с ОИМпST может потребоваться несколько часов [19—21], по мнению авторов исследования, до последнего времени не оценивали влияние таких характеристик на частоту развития неблагоприятных исходов у больных с ОИМпST.

Хотя результаты некоторых исследований позволяли предположить, что для достижения полного влияния прасугрела или тикагрелора на функцию тромбоцитов у больных с ОИМпST может потребоваться несколько часов [19—21], по мнению авторов исследования, до последнего времени не оценивали влияние таких характеристик на частоту развития неблагоприятных исходов у больных с ОИМпST.

Тикагрелор представляет собой прямой ингибитор тромбоцитарных рецепторов P2Y12, после приема которого быстро развивается антитромбоцитарное действие [17, 22]. Результаты раннее выполненных исследований свидетельствовали о том, что применение тикагрелора по сравнению с клопидогрелом у больных с острым коронарным синдромом приводит к снижению частоты развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний [23], а также может положительно влиять на перфузию миокарда и прогноз у больных с ОИМпST, которым выполняют первичное ЧВКА [24].

Цель исследования

Проверить гипотезу о том, что прием тикагрелора в очень ранние сроки лечения больных с ОИМпST в период транспортировки в лечебное учреждение для выполнения первичного ЧВКА будет безопасно и приведет к улучшению перфузии миокарда.

Структура исследования

Международное рандомизированное двойное слепое исследование IV фазы; продолжительность наблюдения 30 дней.

Больные

В исследование включали больных, у которых по данным обследования персоналом бригады скорой помощи был диагностирован ОИМпST, продолжительность клинических проявлений которого достигала более 30 мин, но была менее 6 ч, если предполагаемая продолжительность периода между регистрацией первой электрокардиограммы (ЭКГ) и первым раздуванием баллона было менее 120 мин. Подробно исходные характеристики больных представлены в таблице.

Таблица. Исходные характеристики больных, включенных в исследование* Примечание. * — данные представлены как среднее ± стандартное отклонение, если не указано другое. ПДГ — прием на догоспитальном этапе; ПС — прием в стационаре; ИМТ — индекс массы тела; TIMI — Thrombolysis in Myocardial Infarction; ФК — функциональный класс; КГ — коронарография; ЧВКА — чрескожное вмешательство на коронарной артерии; КАКЗИ — коронарная артерия, кровоснабжающая зону инфаркта; СЛП — стент с лекарственным покрытием; ГМС — голометаллический стент; ГПР — гликопротеиновые рецепторы.

Вмешательство

Больных рандомизированно распределяли в группу приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения (группа приема на догоспитально этапе — ПДГ; прием препарата в машине скорой помощи) или группу приема тикагрелора после доставки больного в стационар (группа приема в стационаре — ПС; прием в рентгеноперационной) в дополнение к аспирину и стандартной терапии. Непосредственно после регистрации ЭКГ, на основании которой диагностировали ОИМпST, но до приема насыщающей дозы любого антагониста рецепторов P2Y12 больных рандомизировали и они принимали насыщающую дозу исследуемого препарата. После этого больных транспортировали в стационар для выполнения коронарографии (КГ), после которой ЧВКА могло выполняться или не выполняться.

В группе ПДГ больные принимали насыщающую дозу тикагрелора 180 мг до начала транспортировки в стационар, а затем в рентгеноперационной — плацебо к тикагрелору. В группе ПС до начала транспортировки принимали плацебо, а затем в рентгеноперационной — насыщающую дозу тикагрелора. После этого все больные принимали тикагрелор по 90 мг 2 раза в сутки в течение 30 дней, а также им рекомендовали продолжить применение тикагрелора до 12 мес. Введение ингибиторов ГПР IIb/IIIa в машине скорой помощи не рекомендовалось, но допускалось по усмотрению врача. В рентгеноперационной решение об использовании ГПР IIb/IIIa в качестве тактики первого ряда или вынужденной тактики в ходе выполнения ЧВКА должно было приниматься после выполнения ангиографии. В ходе выполнения дополнительной части исследования в 5 исследовательских центрах оценивали фармакодинамические показатели; причем основным показателем в такой части исследования были результаты оценки индекса реактивности тромбоцитов после стимуляции вазодилататором фосфопротеином в момент начала катетеризации (т.е. до выполнения ЧВКА), который измеряли с помощью реактива для определения степени фосфорилирования.

После этого все больные принимали тикагрелор по 90 мг 2 раза в сутки в течение 30 дней, а также им рекомендовали продолжить применение тикагрелора до 12 мес. Введение ингибиторов ГПР IIb/IIIa в машине скорой помощи не рекомендовалось, но допускалось по усмотрению врача. В рентгеноперационной решение об использовании ГПР IIb/IIIa в качестве тактики первого ряда или вынужденной тактики в ходе выполнения ЧВКА должно было приниматься после выполнения ангиографии. В ходе выполнения дополнительной части исследования в 5 исследовательских центрах оценивали фармакодинамические показатели; причем основным показателем в такой части исследования были результаты оценки индекса реактивности тромбоцитов после стимуляции вазодилататором фосфопротеином в момент начала катетеризации (т.е. до выполнения ЧВКА), который измеряли с помощью реактива для определения степени фосфорилирования.

Критерии оценки/Клинические исходы

Основные: доля больных, у которых до выполнения первичного ЧВКА: 1) регрессирование подъема сегмента ST от изоэлектрической линии не достигало 70% или более и/или 2) степень кровотока в коронарной артерии, кровоснабжающей зону инфаркта (КАКЗИ), не соответствовала 3-й степени по классификации TIMI. Дополнительные: комбинированный показатель частоты развития таких неблагоприятных клинических исходов, как смерть от любой причины, инфаркт миокарда, ТС, инсульт или выполнение неотложной реваскуляризации в течение 30 дней после рандомизации; частота развития определенного ТС в течение 30 дней после рандомизации; потребность в применении ингибиторов ГПР IIb/IIIa; частота достижения кровотока в КАКЗИ, которая соответствовала 3-й степени по классификации TIMI в конце ЧВКА; частота достижения полного (на 70% или более) регрессирования подъема сегмента ST от изоэлектрической линии к 60-й минуте после выполнения ЧВКА.

Дополнительные: комбинированный показатель частоты развития таких неблагоприятных клинических исходов, как смерть от любой причины, инфаркт миокарда, ТС, инсульт или выполнение неотложной реваскуляризации в течение 30 дней после рандомизации; частота развития определенного ТС в течение 30 дней после рандомизации; потребность в применении ингибиторов ГПР IIb/IIIa; частота достижения кровотока в КАКЗИ, которая соответствовала 3-й степени по классификации TIMI в конце ЧВКА; частота достижения полного (на 70% или более) регрессирования подъема сегмента ST от изоэлектрической линии к 60-й минуте после выполнения ЧВКА.

Показатели безопасности: частота развития тяжелого кровотечения; частота развития угрожающего жизни кровотечения; частота развития слабовыраженного кровотечения (кроме частоты кровотечений, связанных с выполнением коронарного шунтирования) в течение первых 48 ч и в течение 30 дней после рандомизации, которые оценивались по критериям TIMI, ISTH (International Society on Thrombosis and Haemostasis) и BARC (Bleeding Academic Research Consortium), а также по критериям, применявшимся в исследованиях PLATO (Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes), STEEPLE (Safety and Efficacy of Enoxaparin in Percutaneous Coronary Intervention Patients) и GUSTO (Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogren Activator for Occluded Coronary Arteries).

Ангиографические данные, а также записи ЭКГ анализировали централизованно с использованием слепого метода в лабораториях Cardialysis Core Laboratory services (Роттердам, Нидерланды) и eResearch Technology (ERT; Питерборо, Соединенное Королевство) соответственно.

Все случаи развития неблагоприятного клинического исхода рассматривались членами независимого комитета по подтверждению клинических диагнозов (за исключением случаев смерти и слабовыраженных кровотечений) в отсутствие информации о результатах распределения больных в группы вмешательства.

Методы статистического анализа

Было рассчитано, что исследование будет обладать 80% статистической мощностью для выявления различий между группами в 6% (относительные различия в 40%) по показателю частоты полного регрессирования подъема сегмента ST при допущении, что полное регрессирование подъема сегмента в группе ПС (т.е. в группе контроля, в которой больные принимали насыщающую дозу тикагрелора в стационаре) будет отмечаться у 15% больных. Следует также отметить, что исследование имело достаточную статистическую мощность для оценки различий между группами по частоте достижения кровотока в КАКЗИ 3-й степени по классификации TIMI.

Следует также отметить, что исследование имело достаточную статистическую мощность для оценки различий между группами по частоте достижения кровотока в КАКЗИ 3-й степени по классификации TIMI.

В анализ эффективности включали данные о больных, у которых предполагалось выполнение анализа исходя из допущения, что все больные принимали назначенное лечение, т. е. в группе больных, которые были рандомизированы и приняли хотя бы одну дозу исследуемого препарата. Из анализа двух основных показателей были исключены данные о больных, для которых не было информации либо о подъеме сегмента ST, либо о степени кровотока в КАКЗИ по классификации TIMI. Сравнение групп по каждому показателю выполняли с помощью логистической регрессионной модели с использованием тактики терапии в качестве исследуемого показателя. Для снижения общей частоты ошибки I типа до 5% при оценке двух основных показателей применяли процедуру Холма для проверки множественных сравнений, которая включала учет уровня статистической значимости и последовательности проверок.

Анализ в подгруппах больных с определенными характеристиками выполняли с помощью логистической регрессионной модели с учетом применяемой тактики лечения; характеристик больных, включенных в определенную подгруппу, а также взаимодействия между тактикой лечения и определенной подгруппой. Стандартизацию значения p для такого анализа не выполняли. Дополнительные показатели (частоту развития неблагоприятных клинических исходов, частоту регрессирования подъема сегмента ST и частоту достижения кровотока в КАКЗИ, соответствующего 3-й степени по классификации TIMI в конце вмешательства, а также потребность в применении ингибиторов ГПР IIb/IIIa анализировали с помощью методов, которые использовались для анализа двух основных показателей. Частоту развития неблагоприятных исходов в течение 30 дней после приема первой дозы исследуемого препарата оценивали с помощью метода Каплана—Мейера. Поскольку заранее не было выдвинуто определенных гипотез, статистический анализ всех дополнительных показателей эффективности, включая частоту развития неблагоприятных клинических исходов, считался поисковым, и иерархические правила для применяемых тестов или учет дополнительных факторов не применялись.

В анализ безопасности были включены данные обо всех больных, которые приняли хотя бы одну дозу исследуемого препарата. Данные о подтвержденных случаях развития кровотечений суммировали отдельно в соответствии с определением, указанным в протоколе (критерии кровотечения, применявшиеся в ходе выполнения исследования PLATO), а также другими заранее выбранными определениями.

Результаты

В период с 12 сентября 2011 г. по 3 октября 2013 г. в целом в исследование были включены 1875 больных, из которых 1862 подписали информированное согласие и были рандомизированно распределены в группу ПДГ (n=909) и группу ПС (n=953). Рандомизация выполнялась в 102 службах скорой помощи, а затем больных доставляли в 112 исследовательских центров, расположенных в 13 странах

Исходные характеристики больных двух групп в целом существенно не различались, за исключением небольшого и статистически незначимого различия между группой ПДГ и группой ПС по числу больных, у которых оценка риска развития неблагоприятного исхода по шкале TIMI достигала 6 баллов или более (таких больных с группе ПДГ и группе ПС было 2,2 и 1,6% соответственно). В целом первый контакт с медицинским работником у 75% больных был в машине скорой помощи; у остальных больных такой контакт был в отделении неотложной помощи до начала транспортировки в машине скорой помощи. КГ выполнялась преимущественно с использованием доступа через лучевую артерию (у 67,3% больных, которым выполняли КГ). Медиана продолжительности периода между развитием клинических проявлений заболевания до установления диагноза ОИМпST, между рандомизацией и выполнением КГ, а также приемом двух нагрузочных доз исследуемых препаратов (т.е. между приемом на догоспитальном этапе лечения и во время пребывания в стационаре) достигала 73, 48 и 31 мин соответственно. Первая и вторая насыщающая доза исследуемого препарата была назначена 99 и 95% больных соответственно и около 99% больных приняли хотя бы одну дозу аспирина. У большинства больных с подтвержденным диагнозом ОИМпST применялась поддерживающая терапия тикагрелором (у 85,6%) и аспирином (у 92,5%). Почти 30% больных вводили ингибитор ГПР IIb/IIIa.

В целом первый контакт с медицинским работником у 75% больных был в машине скорой помощи; у остальных больных такой контакт был в отделении неотложной помощи до начала транспортировки в машине скорой помощи. КГ выполнялась преимущественно с использованием доступа через лучевую артерию (у 67,3% больных, которым выполняли КГ). Медиана продолжительности периода между развитием клинических проявлений заболевания до установления диагноза ОИМпST, между рандомизацией и выполнением КГ, а также приемом двух нагрузочных доз исследуемых препаратов (т.е. между приемом на догоспитальном этапе лечения и во время пребывания в стационаре) достигала 73, 48 и 31 мин соответственно. Первая и вторая насыщающая доза исследуемого препарата была назначена 99 и 95% больных соответственно и около 99% больных приняли хотя бы одну дозу аспирина. У большинства больных с подтвержденным диагнозом ОИМпST применялась поддерживающая терапия тикагрелором (у 85,6%) и аспирином (у 92,5%). Почти 30% больных вводили ингибитор ГПР IIb/IIIa.

По данным части исследования с оценкой фармакодинамических показателей (n=37), в обеих группах после приема тикагрелора агрегация тромбоцитов снижалась статистически значимо и прогрессивно. Не было отмечено статистически значимых различий между группой ПДГ и группой ПС в какой-либо момент оценки агрегации тромбоцитов при максимально выраженных различиях через 1 ч после выполнения ЧВКА.

Не отмечено статистически значимых различий между группой ПДГ и группой ПС и по числу больных, у которых не было достигнуто регрессирование подъема сегмента ST от изоэлектрической линии на 70% или более до выполнения ЧВКА (ОШ=0,93 при 0,69 до 1,25; p=0,63), и по числу больных, у которых по данным первой КГ в КАКЗИ не достигался кровоток, соответствующий 3-й степени по классификации TIMI (ОШ=0,97 при 95% ДИ от 0,75 до 1,25; p=0,82). Регрессирование подъема сегмента ST на 70% или более через 1 ч после выполнения ЧВКА в группе ПДГ и группе ПС отсутствовало у 42,5 и 47,5% больных соответственно (p=0,055), а кровоток 3-й степени по классификации TIMI в КАКЗИ — у 17,8 и 19,6% больных соответственно (p=0,34). Такие результаты были устойчивыми для разных квартилей определенной продолжительности периода между приемом насыщающей дозы исследуемого препарата и регистрацией ЭКГ или выполнением КГ до ЧВКА, что соответствовало и различным периодам транспортировки больных. Кроме того, полученные результаты совпадали для обоих основных показателей и по данным анализа, выполненного в подгруппах больных с заранее определенными характеристиками, за исключением подгруппы больных, у которых применялся морфин. Причем было отмечено статистически значимое улучшение по основному показателю регрессирования сегмента ST при приеме тикагрелора на догоспитальном этапе лечения в подгруппе больных, у которых не применялся морфин (p=0,005 для взаимодействия).

Такие результаты были устойчивыми для разных квартилей определенной продолжительности периода между приемом насыщающей дозы исследуемого препарата и регистрацией ЭКГ или выполнением КГ до ЧВКА, что соответствовало и различным периодам транспортировки больных. Кроме того, полученные результаты совпадали для обоих основных показателей и по данным анализа, выполненного в подгруппах больных с заранее определенными характеристиками, за исключением подгруппы больных, у которых применялся морфин. Причем было отмечено статистически значимое улучшение по основному показателю регрессирования сегмента ST при приеме тикагрелора на догоспитальном этапе лечения в подгруппе больных, у которых не применялся морфин (p=0,005 для взаимодействия).

Не отмечалось статистически значимых различий между группами по комбинированному показателю общей смертности, а также частоты развития таких неблагоприятных исходов, как ИМ, инсульт, выполнение неотложной реваскуляризации или Т.С. Однако частота развития ТС статистически значимо снижалась в группе ПДГ по сравнению с группой ПС как в течение первых 24 ч после стентирования (ТС в группе ПДГ не развился ни у одного больного, а в группе ПС — у 8, или 0,8% больных; p=0,008 для точного критерия Фишера), так и в течение 30 дней после стентирования (ТС в группе ПДГ развился у 2, или 0,2%, больных, а в группе ПС у 11, или 1,2%, больных; p=0,02). В ходе выполнения анализа не удалось установить отчетливое взаимодействие между типом применяемого антикоагулянта и частотой развития ТС.

В ходе выполнения анализа не удалось установить отчетливое взаимодействие между типом применяемого антикоагулянта и частотой развития ТС.

В целом в группе ПДГ и группе ПС умерли 3,3 и 2% больных соответственно (p=0,08). Наиболее частой причиной смерти были кардиогенный шок, остановка кровообращения, механические осложнения и сердечная недостаточность.

Частота развития кровотечений, не связанных с выполнением коронарного шунтирования, была низкой в течение первых 48 ч после приема первой дозы, а также в течение периода между 48 ч и 30 днями и не различалась статистически значимо между группами. Результаты анализа частоты развития кровотечений были устойчивыми при использовании всех определений кровотечения и всех типов кровотечений, подтвержденных комитетом по подтверждению неблагоприятных клинических исходов. Не отмечалось статистически значимых различий при приеме нагрузочной дозы тикогрелора на догоспитальном этапе лечения или в стационаре в подгруппе больных, у которых не выполнялась реваскуляризация миокарда (11,1% больных) и в подгруппе больных, у которых окончательный диагноз ОИМST не подтверждался (8,6% больных). Не отмечалось и существенных различий между группами и по частоте развития тяжелых нежелательных явлений.

Не отмечалось и существенных различий между группами и по частоте развития тяжелых нежелательных явлений.

Выводы

Прием тикагрелора на догоспитальном этапе лечения больных с ОИМST представляется безопасным, но не приводит к улучшению реперфузии миокарда до выполнения первичного ЧВКА.

Комментарий

Имеются данные о том, что лечение больных с развивающимся ОИМпST на догоспитальном этапе с помощью фибринолитических средств или ГПР IIb/IIIa сопровождается улучшением перфузии миокарда и клинических исходов [6, 8, 25—28]. Результаты исследования ATLANTIC свидетельствуют о том, что применение мощного антагониста рецепторов тромбоцитарных P2Y12 тикагрелора незадолго до выполнения ЧВКА не приводит к улучшению реперфузии в КАКЗИ до выполнения вмешательства, но безопасно и может предупреждать развитие острого ТС. Полученные данные о преимуществах раннего приема тикагрелора для профилактики такого осложнения согласуются с результатами фармакодинамической части исследования и анализа динамики ЭКГ, которые позволяют предположить, что максимальный эффект приема тикагрелора на догоспитальном этапе достигается после выполнения ЧВКА.

Ранее были получены данные о том, что предварительное (т.е. до выполнения КГ) применение ингибиторов ГПР IIb/IIIa или антагонистов рецепторов у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) сопровождается увеличением риска развития кровотечения в отсутствие снижения частоты развития осложнений, связанных с ишемией [18, 29, 30]. С учетом таких данных в соответствии с клиническими рекомендациями считается необоснованным применение таких средств в указанной клинической ситуации [31, 32]. Имеются лишь ограниченная информация об эффектах предварительного применения клопидогрела у больных с ОИМпST, которым выполняют ЧВКА, но полученные данные позволяют предположить, что такая тактика безопасна, а также может приводить к снижению риска развития тяжелых осложнений сердечно-сосудистых заболеваний [14, 15]. Результаты исследования свидетельствуют о том, что раннее применение тикагрелора у больных с ОИМпST безопасно, независимо от используемой классификации кровотечений. Такие данные в целом о большей безопасности раннего приема тикагрелора, по мнению авторов, могут быть обусловлены высокой вероятностью как подтверждения диагноза, так и выполнения ЧВКА и имплантации стента у больных с предполагаемым диагнозом ОИМпST, в отличие от больных с преходящими болями в грудной клетке, у которых диагноз ОКСбпST нередко не подтверждается, а ЧВКА не выполняются в 30—60% случаев [33, 34].

Такие данные в целом о большей безопасности раннего приема тикагрелора, по мнению авторов, могут быть обусловлены высокой вероятностью как подтверждения диагноза, так и выполнения ЧВКА и имплантации стента у больных с предполагаемым диагнозом ОИМпST, в отличие от больных с преходящими болями в грудной клетке, у которых диагноз ОКСбпST нередко не подтверждается, а ЧВКА не выполняются в 30—60% случаев [33, 34].

Результаты крупных исследований, в ходе выполнения которых сравнивали эффективность применения прасугрела или тикагрелора с эффективностью приема клопидогрела, свидетельствовали о снижении риска развития ТС при использовании прасугрела или тикагрелора по сравнению с приемом клопидогрела [1, 35]. Однако оставалось неизвестным, приведет ли раннее применение таких препаратов к дальнейшему снижению риска. В ходе выполнения исследования ATLANTIC все случаи развития ТС в течение первых 24 ч после вмешательства отмечались в группе ПС, и преимущества ПДГ тикагрелора сохранялись в течение 30 дней. Несмотря на то что часть исследования с оценкой реактивности тромбоцитов не имела достаточной статистической мощности, максимальные различия в подавлении агрегации тромбоцитов отмечались в период снижения частоты развития ТС, что подтверждает обоснованность полученных результатов. Следует отметить тщательность наблюдения за случаями развития ТС, а также напомнить, что увеличение частоты развития ТС в ранние сроки после его имплантации в разных исследованиях по оценке эффективности применения бивалирудина [36—38] во многом стало основанием для ограничения его использования. В ходе выполнения исследования ATLANTIC частота развития определенного ТС снижалась при раннем использовании тикагрелора в отсутствие уменьшения безопасности терапии. Несмотря на то что частота развития ТС была заранее определенным критерием оценки эффективности раннего применения тикагрелора по сравнению с отсроченным, такой показатель был дополнительным, а улучшения других показателей не отмечалось. Следовательно, такие результаты, по мнению авторов, нельзя считать достаточно определенными.

Несмотря на то что часть исследования с оценкой реактивности тромбоцитов не имела достаточной статистической мощности, максимальные различия в подавлении агрегации тромбоцитов отмечались в период снижения частоты развития ТС, что подтверждает обоснованность полученных результатов. Следует отметить тщательность наблюдения за случаями развития ТС, а также напомнить, что увеличение частоты развития ТС в ранние сроки после его имплантации в разных исследованиях по оценке эффективности применения бивалирудина [36—38] во многом стало основанием для ограничения его использования. В ходе выполнения исследования ATLANTIC частота развития определенного ТС снижалась при раннем использовании тикагрелора в отсутствие уменьшения безопасности терапии. Несмотря на то что частота развития ТС была заранее определенным критерием оценки эффективности раннего применения тикагрелора по сравнению с отсроченным, такой показатель был дополнительным, а улучшения других показателей не отмечалось. Следовательно, такие результаты, по мнению авторов, нельзя считать достаточно определенными.

Результаты крупного исследования PLATO свидетельствовали о статистически значимом снижении смертности при применении тикагрелора по сравнению с плацебо [23]. В ходе выполнения исследования смертность была низкой, при этом отмечалась тенденция к увеличению числа умерших больных в группе ПДГ. Почти все случаи смерти в основном были обусловлены развитием кардиогенного шока, остановкой кровообращения или разрывом сердца, а не кровотечениями или осложнениями, связанными с ишемией. Такие результаты позволяют предположить, что персонал скорой медицинской помощи не исключал из исследования наиболее тяжелых больных, в связи с чем нельзя исключить различие между группами по тяжести клинических проявлений заболевания (например, в группе ПДГ мог быть более высоким риск развития неблагоприятного исхода по данным оценки с помощью шкалы TIMI).

Среди неизбежных недостатков исследования его авторы выделяют небольшой размер выборки и небольшую продолжительность периода между приемом исследуемого препарата и выполнением вмешательства, направленного на достижение реперфузии. В ходе анализа результатов исследования отмечалось соответствие данных, полученных при оценке фармакодинамики, при оценке регрессирования подъема сегмента ST и достижения кровотока определенной степени по классификации TIMI. Это позволяет предположить преимущественное развитие эффекта препарата после выполнения ЧВКА. Продолжительность периода до выполнения ЧВКА в исследовании ATLANTIC была очень небольшой в обеих группах, что отражает высокое качество оказания медицинской помощи, но такой фактор мог затруднять выявление преимуществ применения исследуемого препарата и может не отражать качество лечения в условиях реальной клинической практики. К другим возможным ограничениям исследования авторы отнесли отсроченную абсорбцию антагонистов тромбоцитарных рецепторов P2Y12 после приема [19—21]. Начало действия препарата могло становиться еще более отсроченным за счет сопутствующего применения морфина примерно у 50% больных [21, 39]. Следует отметить, что у больных, которым не вводили морфин, отмечалось статистически значимое улучшение основного показателя степени регрессирования подъема сегмента ST на ЭКГ при достижении статистически значимого значения p для взаимодействия между применением морфина и эффектом приема тикагрелора на догоспитальном этапе лечения или в стационаре.