Что такое коэффициент спроса электрооборудования

24 июня, 2019 90admin778 Электроиспытания, Электромонтаж, Электротехника

Поскольку электричество на сегодняшний день основной энергетический источник, мы живем в тесном окружении потребителей электроэнергии или иными словами электроприемников. В быту это осветительные и нагревательные приборы, климатические установки и многочисленная армия бытовой техники, на производстве технологическое оборудование и системы обеспечения производственного процесса (освещение, вентиляция и пр.).

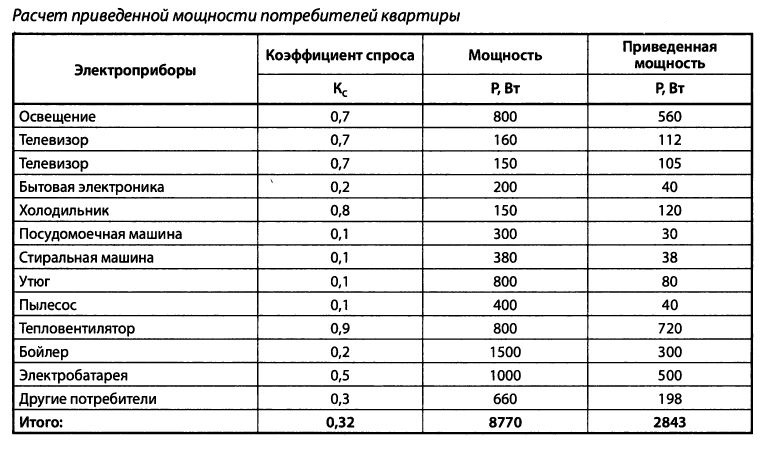

При проектировании силовых электрических сетей важной составляющей считается определение реальных нагрузок силовых линий, поскольку от максимумов нагрузок зависит выбор сечений кабелей и шин, номинальных значений защитной автоматики (АВ, УЗО и пр.). Разумеется, одновременно все оборудование включено быть не может, в частности электроплитой мы пользуемся, когда необходимо приготовить пищу, телевизор включаем в моменты отдыха, да и свет в квартире не горит круглосуточно.

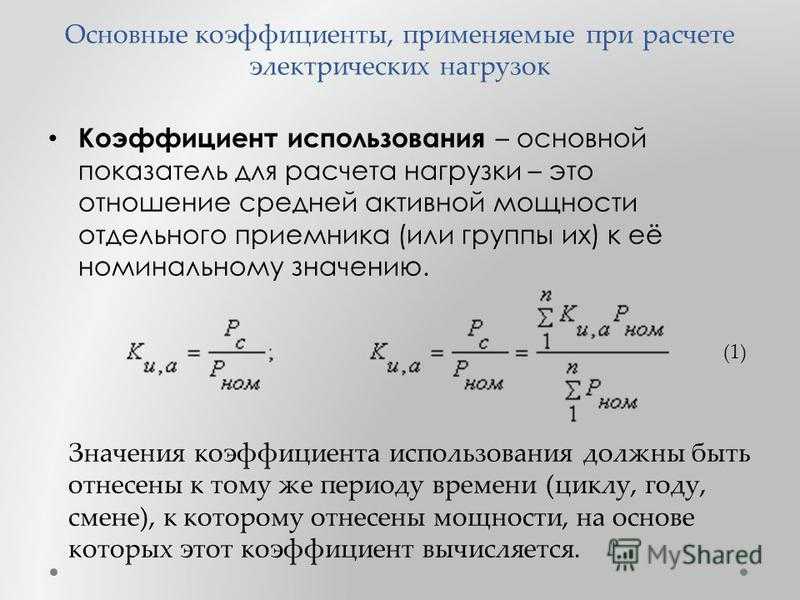

Аналогично с приведенным бытовым примером можно провести параллели для силовых электроприемников общественных учреждений, промышленных предприятий и офисов. Таким образом, при определении расчетных нагрузок, применяют понижающие коэффициенты мощности:

- коэффициенты спроса;

- коэффициенты использования;

- коэффициенты одновременности.

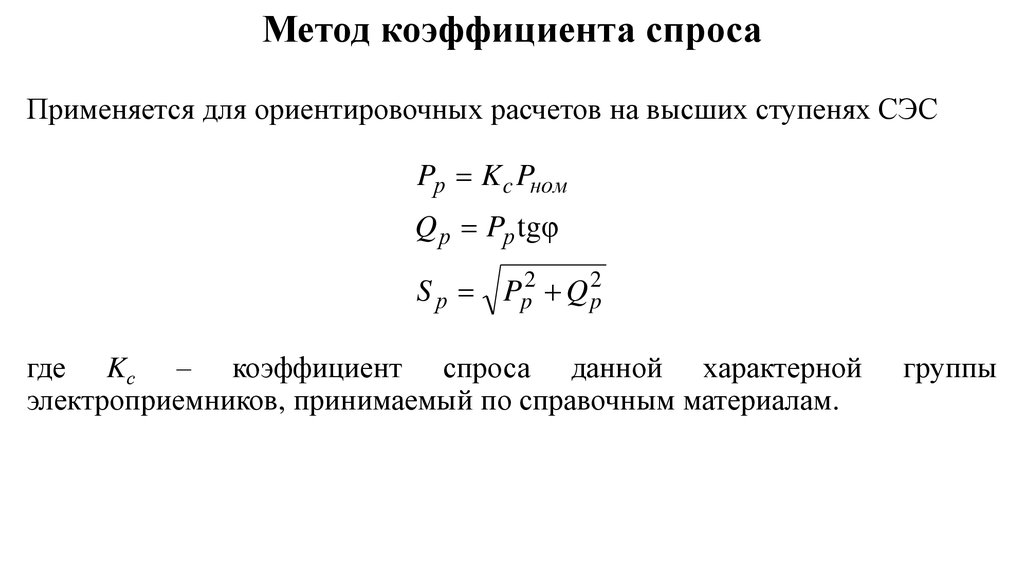

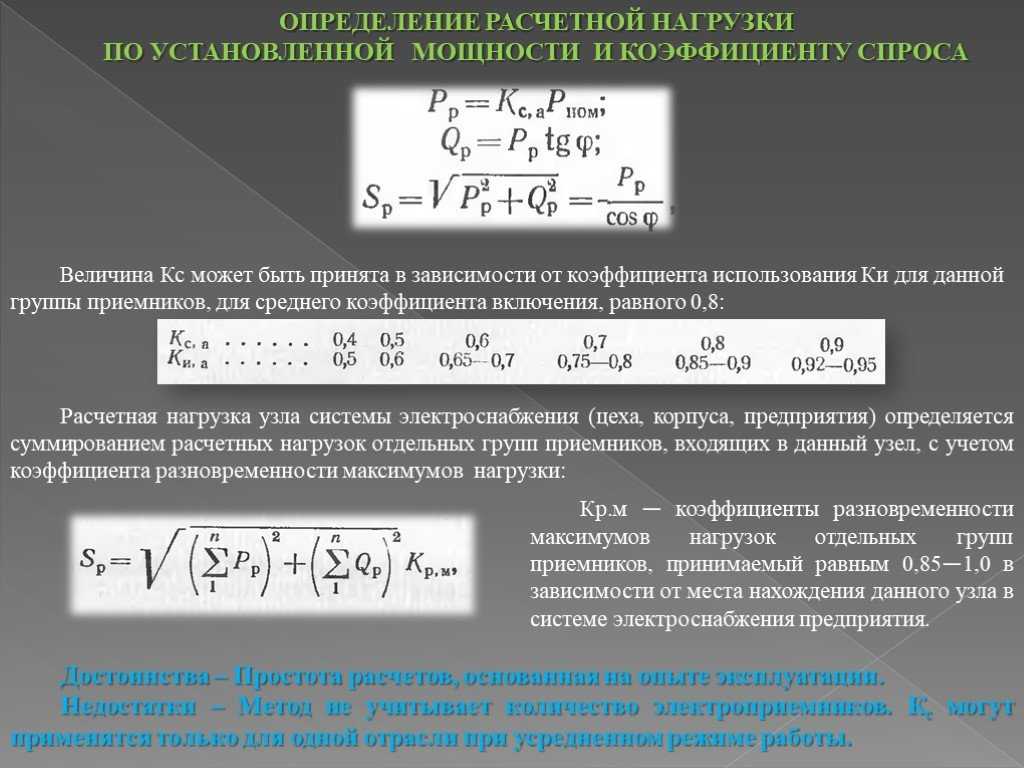

Разные по названию множители имеют близкую сущность. К примеру, коэффициенты спроса (КС) показывают насколько расчетная мощность P_расч, отличается от суммы номинальных мощностей всего электрооборудования в доме – установленной мощности оборудования P_уст: P_расч=k〖*P〗_уст,

Где k – коэффициент спроса электрооборудования, он помогает определиться с расчетным током, значение которого обеспечивает оптимальный выбор комплектующих сети. Поскольку расчетная мощность меньше либо равна установленной, предельное значение КС будет равным 1.

Особенности применения коэффициента спроса

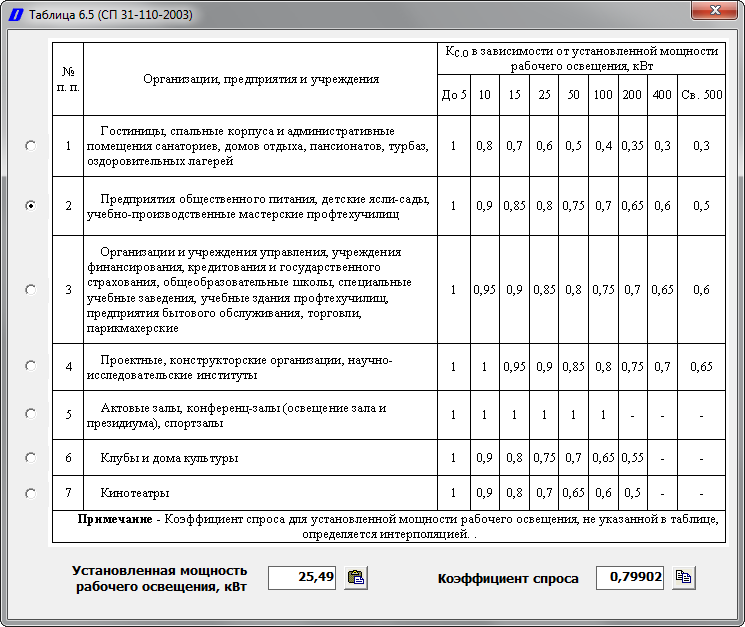

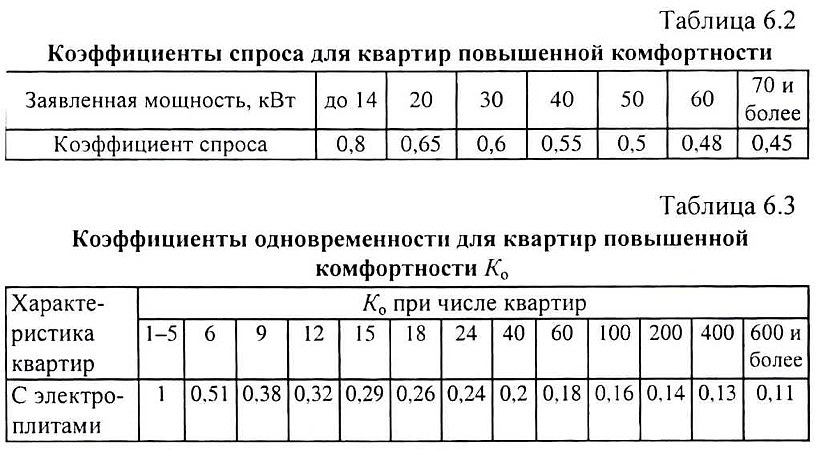

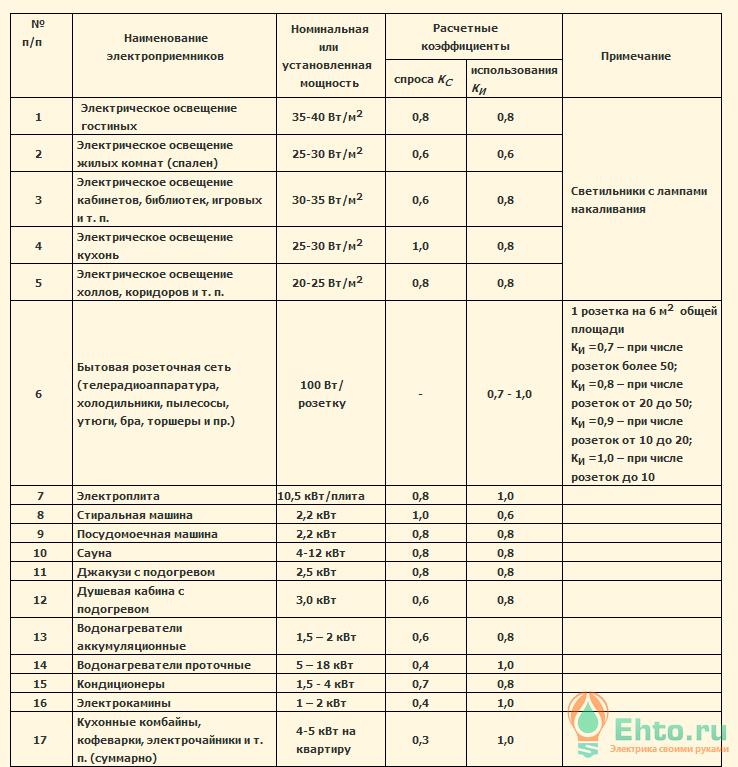

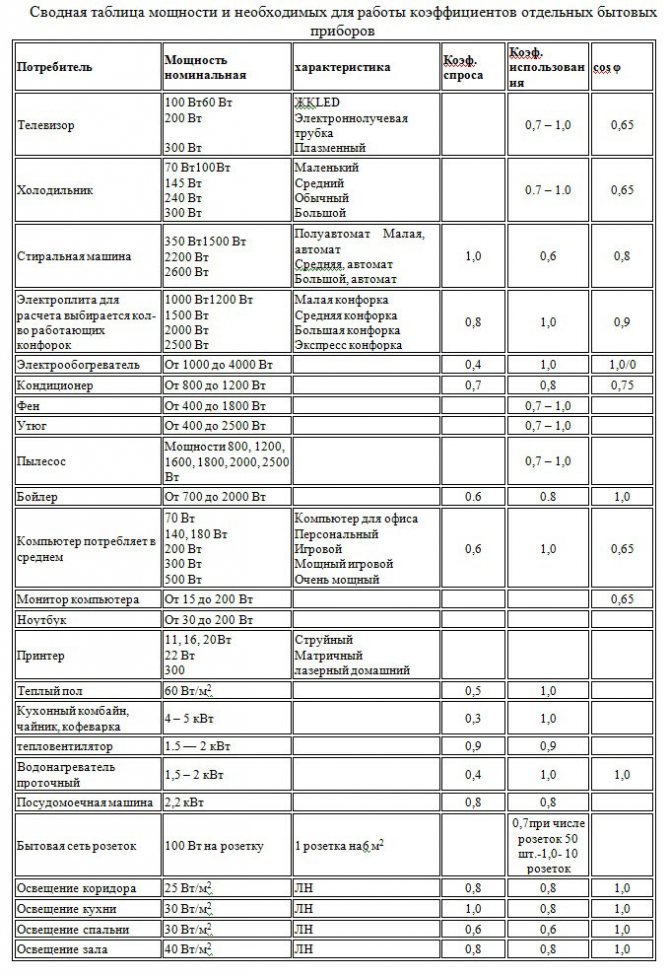

Коэффициенты спроса для различных видов электрооборудования определены на основе многолетних исследований и статистических данных. Величины коэффициентов спроса сведены в таблицы нормативных документов и справочников, так например потребляемая мощность кондиционера характеризуются коэффициентом 0.7, а приточного водонагревателя 0.4.

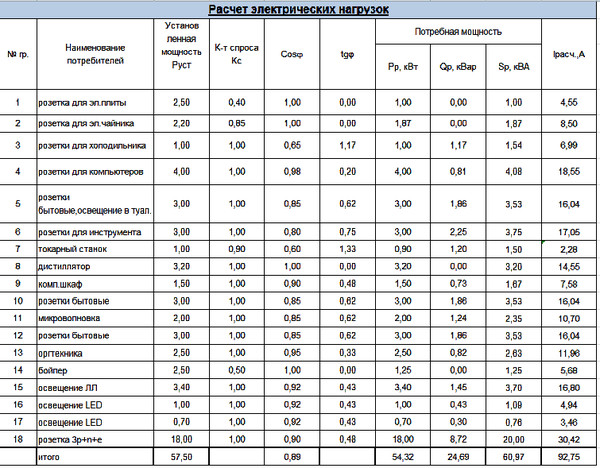

В процессе проектирования часто приходится определять величины расчетной мощности в групповых сетях. Приведенная выше формула на первый взгляд должна минимизировать процесс расчетов, однако на практике все оказывается гораздо сложнее. Одну из таких сложностей представляет определение расчетных мощностей щитов, предназначенных для питания различных типов нагрузок (розеток, освещения, технологического оборудования).

Величины коэффициентов спроса сведены в таблицы нормативных документов и справочников, так например потребляемая мощность кондиционера характеризуются коэффициентом 0.7, а приточного водонагревателя 0.4.

В процессе проектирования часто приходится определять величины расчетной мощности в групповых сетях. Приведенная выше формула на первый взгляд должна минимизировать процесс расчетов, однако на практике все оказывается гораздо сложнее. Одну из таких сложностей представляет определение расчетных мощностей щитов, предназначенных для питания различных типов нагрузок (розеток, освещения, технологического оборудования).

В ходе определения коэффициента в данной ситуации следует руководствоваться различными факторами:

- мощностью;

- типом нагрузки;

- установленной мощностью электроприемника;

- спецификой помещения.

Проектирование групповой и распределительной электрической сети вместе с электрическими схемами щитов следует вести с учетом этих особенностей.

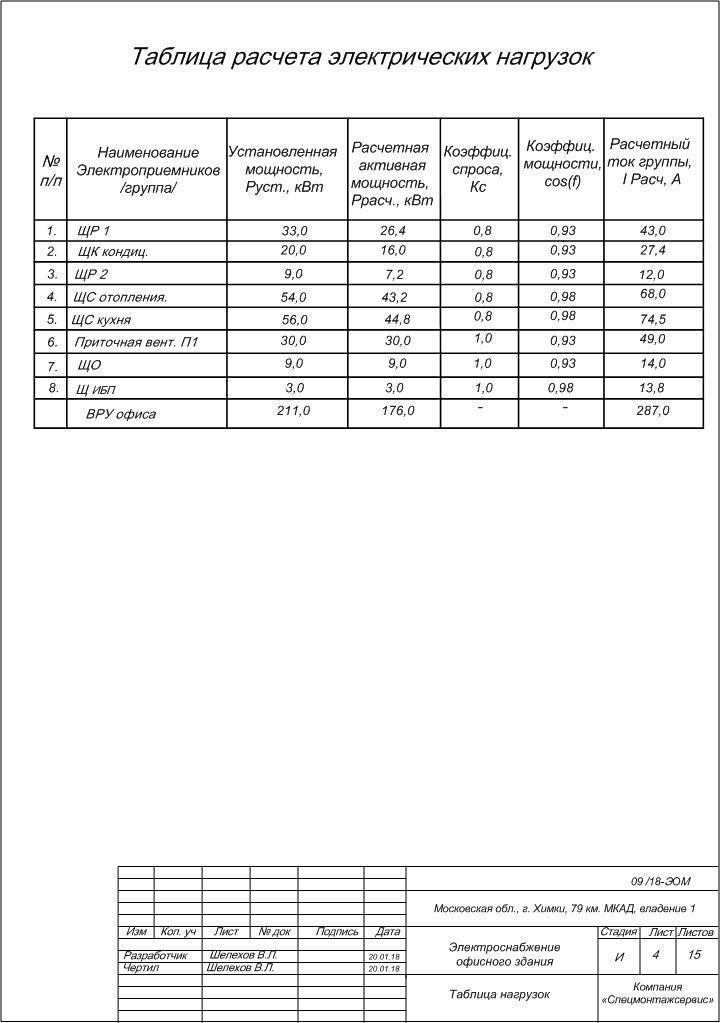

Процедура расчета групповой сети, представленной кабелем, питающим конечных потребителей, ведется без учета коэффициента спроса, т.е. КС принимаются равными 1. А для распределительных сетей в виде кабелей между щитами эти коэффициенты необходимо учитывать, причем в данном случае расчету подлежит и сам коэффициент спроса. Это кропотливый и сложный процесс, в ходе которого следует руководствоваться 6-м разделом СП 31-110-2003, не утратившими актуальности и в наши дни.

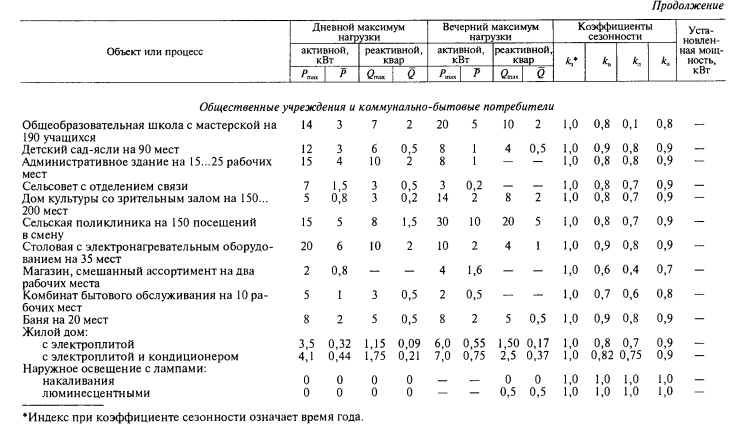

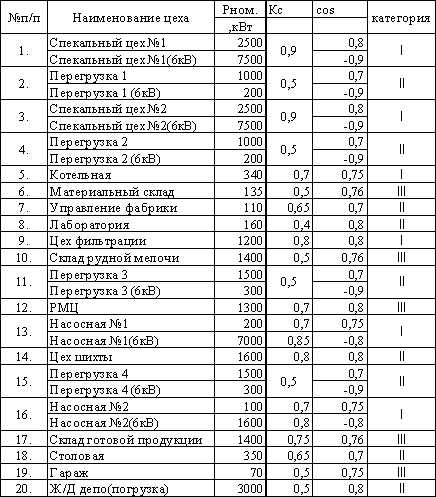

таблица. Оборудование для промышленных предприятий

Ни для кого не секрет, что на промышленных предприятиях всегда имеется огромное количество различных электроприборов – именно за счет них и осуществляется деятельность в цехах, на заводах, во всех фирмах. И чем дальше идет прогресс, тем больше используется электроники для охвата абсолютно всех возможных сфер деятельности. И большинство людей, которые работают в офисах, на заводах, в целом на предприятиях, не задумываются о том, что они постоянно пользуются различными приборами для достижения своих целей. Естественно, зачем им задумываться об этом, ведь у них есть свои задачи, а приборы для них – это только инструменты. Однако если задуматься о том, что же стоит за всеми машинами и устройствами на производстве, то можно моментально поразиться тому, какое разнообразие различных устройств, связанных между собой, постоянно функционирующих под различным напряжением, может находиться в одном помещении. И ведь все они не просто так находятся там – они включаются, выключаются, работают без перерывов или с перерывами, на различных мощностях. Даже в домашних условиях вы можете, не задумываясь, включить чайник, микроволновую печь при работающих компьютерах, но сделать вы это можете по той причине, что кто-то заранее грамотно распланировал все так, чтобы перегрузка сетей не происходила при включении большого количества электрических приборов. Что касается производства, то здесь можно сказать то же самое – однако стоит отметить, что планирование в данном случае производится в более внушительных масштабах.

Естественно, зачем им задумываться об этом, ведь у них есть свои задачи, а приборы для них – это только инструменты. Однако если задуматься о том, что же стоит за всеми машинами и устройствами на производстве, то можно моментально поразиться тому, какое разнообразие различных устройств, связанных между собой, постоянно функционирующих под различным напряжением, может находиться в одном помещении. И ведь все они не просто так находятся там – они включаются, выключаются, работают без перерывов или с перерывами, на различных мощностях. Даже в домашних условиях вы можете, не задумываясь, включить чайник, микроволновую печь при работающих компьютерах, но сделать вы это можете по той причине, что кто-то заранее грамотно распланировал все так, чтобы перегрузка сетей не происходила при включении большого количества электрических приборов. Что касается производства, то здесь можно сказать то же самое – однако стоит отметить, что планирование в данном случае производится в более внушительных масштабах. В планировании необходимо учитывать огромное количество разнообразных факторов, одним из самых важных является коэффициент спроса электрооборудования. Таблица по этому коэффициенту будет детально разобрана в данной статье. Однако для начала вам нужно понять, что этот коэффициент в целом из себя представляет, как он рассчитывается и как используется. Это очень важный параметр при подключении электросетей, так что вам стоит внимательно изучить коэффициент спроса электрооборудования, таблица опытными электриками также должна быть фактически выучена наизусть.

В планировании необходимо учитывать огромное количество разнообразных факторов, одним из самых важных является коэффициент спроса электрооборудования. Таблица по этому коэффициенту будет детально разобрана в данной статье. Однако для начала вам нужно понять, что этот коэффициент в целом из себя представляет, как он рассчитывается и как используется. Это очень важный параметр при подключении электросетей, так что вам стоит внимательно изучить коэффициент спроса электрооборудования, таблица опытными электриками также должна быть фактически выучена наизусть.

Определение коэффициента

Многие начинающие электрики сильно страдают от того, что никак не могут уяснить для себя, что конкретно представляет собой коэффициент спроса электрооборудования, таблица для них не имеет никакого смысла, так как в ней просто указаны устройства и какие-то числа. Так чем же является данный коэффициент? Для начала вам нужно просто ознакомиться с его определением – оно, конечно же, не сразу может показаться вам понятным, но по мере прочтения данного материала вы будете понимать все больше и больше. Итак, коэффициент спроса электрооборудования (таблица по нему будет рассмотрена отдельно, сейчас во внимание берется только теория) – это отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. Определение является достаточно емким, однако, как и было сказано ранее, далеко не сразу можно понять, в чем все же заключается его суть – просто по одному предложению крайне сложно понять, как используется коэффициент спроса электрооборудования. Таблица вам не поможет разобраться в вопросе, поэтому стоит отложить ее рассмотрение на более позднее время. Сейчас нужно просто постараться разобраться в сути данного понятия.

Итак, коэффициент спроса электрооборудования (таблица по нему будет рассмотрена отдельно, сейчас во внимание берется только теория) – это отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности. Определение является достаточно емким, однако, как и было сказано ранее, далеко не сразу можно понять, в чем все же заключается его суть – просто по одному предложению крайне сложно понять, как используется коэффициент спроса электрооборудования. Таблица вам не поможет разобраться в вопросе, поэтому стоит отложить ее рассмотрение на более позднее время. Сейчас нужно просто постараться разобраться в сути данного понятия.

Суть коэффициента

Чтобы наиболее точно понять суть данного коэффициента, нужно представить себе производство – там есть различные устройства, такие как разнообразные станки, промышленные вентиляторы и так далее. Все эти устройства потребляют электроэнергию, поэтому при проектировании электросети необходимо узнать, какой должна быть мощность генератора, чтобы все имеющиеся приемники получали необходимый объем тока. Мощность не должна быть слишком маленькой, иначе на все устройства ее не хватит, и не должна быть слишком большой – это приведет к перерасходу. Таким образом, появляется коэффициент спроса, который позволяет электрикам определить, каким будет реальное потребление энергии устройством, по сравнению с установленной мощностью. Проще говоря, благодаря коэффициенту спроса вы можете получить из установленной мощности расчетную, которую уже можно использовать на практике. Все устройства имеют свой коэффициент спроса – вышеупомянутые промышленные вентиляторы, печи, эстакады и так далее. Однако стоит отметить, что таблица коэффициентов спроса, о которой уже не раз было сказано ранее, практически не содержит показателей для конкретных устройств. В ней содержатся данные по конкретным производствам и цехам, которые чаще всего являются частью этого производства. Но прежде чем переходить к детальному рассмотрению этой таблицы, необходимо разобраться еще с одним моментом – откуда берется этот коэффициент?

Мощность не должна быть слишком маленькой, иначе на все устройства ее не хватит, и не должна быть слишком большой – это приведет к перерасходу. Таким образом, появляется коэффициент спроса, который позволяет электрикам определить, каким будет реальное потребление энергии устройством, по сравнению с установленной мощностью. Проще говоря, благодаря коэффициенту спроса вы можете получить из установленной мощности расчетную, которую уже можно использовать на практике. Все устройства имеют свой коэффициент спроса – вышеупомянутые промышленные вентиляторы, печи, эстакады и так далее. Однако стоит отметить, что таблица коэффициентов спроса, о которой уже не раз было сказано ранее, практически не содержит показателей для конкретных устройств. В ней содержатся данные по конкретным производствам и цехам, которые чаще всего являются частью этого производства. Но прежде чем переходить к детальному рассмотрению этой таблицы, необходимо разобраться еще с одним моментом – откуда берется этот коэффициент?

Происхождение коэффициента

Многие люди могут задать вопрос – что же представляет собой коэффициент спроса электрооборудования? Формовочные машины имеют его, для формовочных цехов он также имеется, но что стоит за ним? Ведь мощность электрооборудования понятна абсолютно всем, это вполне реальное значение, которое существует на самом деле. Но коэффициент – это всего лишь число, откуда он берется? Дело в том, что все коэффициенты содержатся в специализированных справочных материалах – тех самых таблицах, о которых многое уже было сказано в самом начале статьи. А определены они были в ходе эксплуатации различных электроприборов, а также из опыта функционирования целых заводов и цехов. Таким образом, специалисты долгое время наблюдали за тем, как работают, например, формовочные машины, записывали данные, вели подсчеты – и через некоторое время объявили, какой именно у них коэффициент спроса. И это значение было принято за норму, занесено в официальные таблицы и размещено в справочных материалах, которыми теперь пользуются электрики. Что ж, это все теоретические знания, которые вам стоит иметь – теперь вы понимаете, что представляет собой данный коэффициент, на что он влияет, а также откуда он берется. А это значит, что разнообразие различных цифр в таблице коэффициентов спроса для вас не будет чем-то неожиданным и непонятным.

Но коэффициент – это всего лишь число, откуда он берется? Дело в том, что все коэффициенты содержатся в специализированных справочных материалах – тех самых таблицах, о которых многое уже было сказано в самом начале статьи. А определены они были в ходе эксплуатации различных электроприборов, а также из опыта функционирования целых заводов и цехов. Таким образом, специалисты долгое время наблюдали за тем, как работают, например, формовочные машины, записывали данные, вели подсчеты – и через некоторое время объявили, какой именно у них коэффициент спроса. И это значение было принято за норму, занесено в официальные таблицы и размещено в справочных материалах, которыми теперь пользуются электрики. Что ж, это все теоретические знания, которые вам стоит иметь – теперь вы понимаете, что представляет собой данный коэффициент, на что он влияет, а также откуда он берется. А это значит, что разнообразие различных цифр в таблице коэффициентов спроса для вас не будет чем-то неожиданным и непонятным. Поэтому можете смело переходить к следующей части статьи, где будут разобраны некоторые из пунктов таблицы коэффициентов спроса. Полностью таблица, естественно, разобрана не будет, так как у нее имеется очень много разделов – более двадцати различных видов производства, для каждого из которых выделяется определенное количество цехов.

Поэтому можете смело переходить к следующей части статьи, где будут разобраны некоторые из пунктов таблицы коэффициентов спроса. Полностью таблица, естественно, разобрана не будет, так как у нее имеется очень много разделов – более двадцати различных видов производства, для каждого из которых выделяется определенное количество цехов.

Цеха общепромышленного назначения

Самый первый раздел не включает в себя строительное оборудование или какие-либо узкоспециализированные цеха, так как он является базовым. Здесь рассматриваются те цеха и корпуса, которые используются повсеместно, а не на специализированном производстве. Например, здесь вы можете узнать коэффициент спроса электрооборудования в блоке основных цехов – он равен 0.4-0.5. Это значение, на первый взгляд, может показаться маленьким, но на самом деле оно вполне нормальное – по ходу таблицы вы увидите и гораздо более маленькие значения данного коэффициента. Например, даже в этом же разделе имеются низкие коэффициенты – например, у того же блока вспомогательных цехов он не превышает 0. 35. Если же брать самый высокий коэффициент в данном разделе, то его можно найти у цехов термической нагрузки, где работают нагревательные печи. Во многом за счет них показатель у данного цеха так высок – 0.7-0.8. Теперь вы получили первое представление о том, как выглядит раздел таблицы в целом – независимо от того, описывается там строительное оборудование, плавильные цехи или что-либо еще, в таблице будет выделен раздел, в котором будут размещены названия цехов. А напротив этих названий будет продемонстрирован приблизительный коэффициент спроса электроприборов этого цеха. Поэтому электрикам теперь при организации электропроводки и электрообеспечения на производстве не приходится каждый раз методом научного тыка, проб и ошибок определять, какой именно будет спрос у конкретных электроприборов определенного цеха – они имеют усредненные значения, на которые могут спокойно опираться в своей работе.

35. Если же брать самый высокий коэффициент в данном разделе, то его можно найти у цехов термической нагрузки, где работают нагревательные печи. Во многом за счет них показатель у данного цеха так высок – 0.7-0.8. Теперь вы получили первое представление о том, как выглядит раздел таблицы в целом – независимо от того, описывается там строительное оборудование, плавильные цехи или что-либо еще, в таблице будет выделен раздел, в котором будут размещены названия цехов. А напротив этих названий будет продемонстрирован приблизительный коэффициент спроса электроприборов этого цеха. Поэтому электрикам теперь при организации электропроводки и электрообеспечения на производстве не приходится каждый раз методом научного тыка, проб и ошибок определять, какой именно будет спрос у конкретных электроприборов определенного цеха – они имеют усредненные значения, на которые могут спокойно опираться в своей работе.

Медеплавильные заводы

Это первый специализированный завод, который обозначен в таблице коэффициентов. И сразу же можно обратить внимание на то, что в нем имеется крайне мало пунктов – лишь два. Дело в том, что большая часть цехов медеплавильного завода была уже рассмотрена в первом разделе, поэтому нет смысла повторять те же самые цеха и здесь. То есть получается, что электрику всегда стоит в первую очередь просматривать первый раздел с цехами общепромышленного назначения, а затем уже искать более специализированный раздел. Но тот факт, что он является специализированным, не означает, что пункты в нем не будут подразумевать использование общего оборудования – например, таль электрическая встречается во многих цехах рафинации меди (коэффициент приборов в котором составляет 0.6), и она также учитывается при составлении коэффициента. Второй пункт данного раздела – это ватержакеты и отражательные печи, их коэффициент немного ниже, чем у предыдущего пункта – 0.5. Здесь также встречаются устройства общего назначения, такие как таль электрическая – теперь вы должны были окончательно уловить суть таблицы, поэтому о таких моментах уже нет смысла вспоминать в дальнейшем.

И сразу же можно обратить внимание на то, что в нем имеется крайне мало пунктов – лишь два. Дело в том, что большая часть цехов медеплавильного завода была уже рассмотрена в первом разделе, поэтому нет смысла повторять те же самые цеха и здесь. То есть получается, что электрику всегда стоит в первую очередь просматривать первый раздел с цехами общепромышленного назначения, а затем уже искать более специализированный раздел. Но тот факт, что он является специализированным, не означает, что пункты в нем не будут подразумевать использование общего оборудования – например, таль электрическая встречается во многих цехах рафинации меди (коэффициент приборов в котором составляет 0.6), и она также учитывается при составлении коэффициента. Второй пункт данного раздела – это ватержакеты и отражательные печи, их коэффициент немного ниже, чем у предыдущего пункта – 0.5. Здесь также встречаются устройства общего назначения, такие как таль электрическая – теперь вы должны были окончательно уловить суть таблицы, поэтому о таких моментах уже нет смысла вспоминать в дальнейшем.

Заводы цветной металлургии

В данном разделе вы можете встретить один из самых низких показателей во всей таблице. Несмотря на то что там установлены зачастую очень требовательные к электричеству сушильные барабаны, у лаборатории на заводе цветной металлургии коэффициент спроса составляет всего 0.25. Но не стоит думать, что по всему заводу нет требовательных к электроэнергии цехов и помещений. Например, цех электролиза имеет показатель 0.7, что довольно много. И здесь не нужны даже сушильные барабаны, чтобы добиться такого показателя. В общем, приходится принимать во внимание очень многие аспекты, чтобы точно указать правильный коэффициент спроса, с которым затем смогут работать электрики.

Заводы черной металлургии

Казалось бы, оба завода занимаются металлургией, но в предыдущем разделе была описана цветная металлургия, а в этом – черная. Однако при этом цеха (и устройства в них соответственно) являются совершенно разными – и имеют абсолютно другие коэффициенты спроса электрооборудования. В первую очередь указывается цех холодного проката, имеющий показатель 0.4-0.5. Вакуумный насос, установленный в доменном цехе, потребляет очень много энергии, поэтому и коэффициент довольно высок – 0.45. Но самое главное, что стоит отметить в данном разделе – это то, что здесь невозможно выделить какие-либо пункты с очень высоким или очень низким коэффициентом. Показатели по всему разделу не опускаются ниже 0.4 и не поднимаются выше 0.6, и это учитывая и вакуумный насос, и другие подобные устройства, используемые на данном типе производства.

В первую очередь указывается цех холодного проката, имеющий показатель 0.4-0.5. Вакуумный насос, установленный в доменном цехе, потребляет очень много энергии, поэтому и коэффициент довольно высок – 0.45. Но самое главное, что стоит отметить в данном разделе – это то, что здесь невозможно выделить какие-либо пункты с очень высоким или очень низким коэффициентом. Показатели по всему разделу не опускаются ниже 0.4 и не поднимаются выше 0.6, и это учитывая и вакуумный насос, и другие подобные устройства, используемые на данном типе производства.

Обогатительные фабрики

Стоит немного отвлечься от темы и подумать про переносный электроинструмент – учитывается ли он в данной таблице? Обратите внимание на тот факт, что большинство устройств, который рассматриваются в рамках того или иного производственного цеха, могут потреблять просто невероятные количества электроэнергии – поэтому подобные виды инструмента чаще всего либо не рассматриваются, либо включаются в качестве небольшой погрешности. Возвращаясь к теме, в новом разделе разнообразие коэффициентов становится немного более широким – однако не настолько, как, например, в первом разделе, где вы могли встретить показатели от 0.2 до 0.8. Первым в списке, естественно, идет главный цех обогащения – и он имеет практически самый высокий коэффициент на производстве, 0.6-0.65. Выше показатель только у флотационного цеха – 0.6-0.7. Что касается самого низкого, то здесь таковым является золоизвлекательный цех с коэффициентом 0.4 – как видите, на данном производстве во всех цехах требуется серьезная подача электроэнергии, от которой будут питаться двигатель, генераторы и другие устройства, которые запускают в действие все машины в цеху.

Возвращаясь к теме, в новом разделе разнообразие коэффициентов становится немного более широким – однако не настолько, как, например, в первом разделе, где вы могли встретить показатели от 0.2 до 0.8. Первым в списке, естественно, идет главный цех обогащения – и он имеет практически самый высокий коэффициент на производстве, 0.6-0.65. Выше показатель только у флотационного цеха – 0.6-0.7. Что касается самого низкого, то здесь таковым является золоизвлекательный цех с коэффициентом 0.4 – как видите, на данном производстве во всех цехах требуется серьезная подача электроэнергии, от которой будут питаться двигатель, генераторы и другие устройства, которые запускают в действие все машины в цеху.

Агломерационные фабрики

На такой фабрике главным является спекальный цех – но его коэффициент абсолютно ничем не выделяется на фоне остальных, 0.5. Выделить здесь можно разве что Цех перегрузки, где отсутствуют сварочные машины или какое-либо еще энергозатратное оборудование, поэтому и коэффициент спроса здесь значительно ниже – 0. 3-0.4. Естественно, тут имеются и другие цеха, однако у них показатели уже немного выше – часто там можно встретить конвейер, транспортер ленточный или другие подобные устройства, которые работают постоянно и требуют серьезных затрат тока.

3-0.4. Естественно, тут имеются и другие цеха, однако у них показатели уже немного выше – часто там можно встретить конвейер, транспортер ленточный или другие подобные устройства, которые работают постоянно и требуют серьезных затрат тока.

Заводы тяжелого машиностроения

Отдельно стоит уделить внимание заводам, на которых имеется действительно много различных цехов и подразделений. Как вы сможете увидеть, если будете изучать справочные материалы, во многих предыдущих случаях количество цехов не превышает даже пяти и уж точно не является большим, чем десять. В случае с заводами тяжелого машиностроения все немного иначе – там имеется внушительное количество пунктов, которые стоит рассматривать отдельно. И среди них можно отыскать такие цеха, в которых коэффициент достаточно высок, а также и такие, где он крайне низок. Опять же, здесь не будут рассматриваться отдельные устройства, такие как сварочные трансформаторы-полуавтоматы, здесь вы узнаете только коэффициенты спроса электроустройств в рамках отдельных цехов. Самым основным на таком производстве считается главный корпус – это вполне можно понять по названию. Здесь коэффициент является не сильно высоким – всего 0.3-0.4, однако имеются и отделения с менее выдающимися показателями. Для примера можно взять эстакаду, где показатель равен всего 0.25, или даже экспериментальный цех, где оборудования имеется не так уж и много, и оно не является сильно затратным (разве могут много энергии потреблять электрофильтры для очистки газов?). Поэтому нет ничего удивительного в том, что данный цех имеет коэффициент спроса всего 0.2. Что касается самого высокого показателя в списке данного раздела, то он впечатляет только на фоне остальных. Коэффициент спроса 0.6 на заводе тяжелого машиностроения имеет лаковарочный цех, недалеко от него располагается еще один пункт – изоляционный цех. Здесь коэффициент также может быть 0.6, но еще он может быть и меньше – вплоть до 0.5, поэтому и обозначение в таблице стоит другое – 0.5-0.6. В различных цехах имеются различные станки (оборудование) металлообрабатывающие, и каждый из них необходимо было учесть, чтобы создать такую обширную и очень важную для электриков таблицу.

Самым основным на таком производстве считается главный корпус – это вполне можно понять по названию. Здесь коэффициент является не сильно высоким – всего 0.3-0.4, однако имеются и отделения с менее выдающимися показателями. Для примера можно взять эстакаду, где показатель равен всего 0.25, или даже экспериментальный цех, где оборудования имеется не так уж и много, и оно не является сильно затратным (разве могут много энергии потреблять электрофильтры для очистки газов?). Поэтому нет ничего удивительного в том, что данный цех имеет коэффициент спроса всего 0.2. Что касается самого высокого показателя в списке данного раздела, то он впечатляет только на фоне остальных. Коэффициент спроса 0.6 на заводе тяжелого машиностроения имеет лаковарочный цех, недалеко от него располагается еще один пункт – изоляционный цех. Здесь коэффициент также может быть 0.6, но еще он может быть и меньше – вплоть до 0.5, поэтому и обозначение в таблице стоит другое – 0.5-0.6. В различных цехах имеются различные станки (оборудование) металлообрабатывающие, и каждый из них необходимо было учесть, чтобы создать такую обширную и очень важную для электриков таблицу.

Что дальше?

Естественно, на этом таблица коэффициентов спроса электрооборудования не заканчивается – в ней имеется намного больше разделов, охватывающих самые разнообразные сферы деятельности и промышленности. Но вам стоит также узнать некоторые детали касательно того, что еще можно делать с коэффициентом спроса. Вы уже знаете, что с его помощью вы можете определить расчетную и номинальную (то есть установленную) мощности как электроустройств, так и цехов в целом. Но также существует и формула, позволяющая вам узнавать и другие коэффициенты, такие как коэффициент использования и максимума – они также играют немаловажную роль в расчете и планировании электросистем. Проще говоря, коэффициент спроса является одним из наиболее важных параметров при расчете и проектировании систем энергоснабжения и установок. Если вы являетесь электриком, то вам обязательно нужно знать основные коэффициенты спроса, а также иметь постоянный доступ к соответствующим справочным материалам. Тогда для вас не составит ни малейшей проблемы обеспечение электроэнергией любого объекта – именно это и определяет профессионала своего дела. Умейте использовать таблицы и другие материалы, а не только свои руки! Вы должны прекрасно понимать, что данный коэффициент не является единственным теоретическим показателем, который существует в мире – с двумя другими коэффициентами, использования и максимума, вы уже бегло познакомились, однако подобных значений имеется очень много, и каждое из них играет свою важную роль, дополняя общую картину. Поэтому не стоит пренебрегать теоретическими знаниями, так как зачастую они оказываются даже важнее, чем практические. Именно поэтому коэффициент спроса электрооборудования так важен.

Умейте использовать таблицы и другие материалы, а не только свои руки! Вы должны прекрасно понимать, что данный коэффициент не является единственным теоретическим показателем, который существует в мире – с двумя другими коэффициентами, использования и максимума, вы уже бегло познакомились, однако подобных значений имеется очень много, и каждое из них играет свою важную роль, дополняя общую картину. Поэтому не стоит пренебрегать теоретическими знаниями, так как зачастую они оказываются даже важнее, чем практические. Именно поэтому коэффициент спроса электрооборудования так важен.

Справочник по техническим вопросам — EnergyPlus 8.3

Таблицы производительности позволяют вводить конкретные данные о производительности в табличной форме. Табличные данные представляют производительность оборудования по аналогии с кривыми производительности, однако необходимость формулировать коэффициент уравнения не требуется. Табличные данные могут использоваться для прямой интерполяции фактических данных в пределах независимых переменных таблиц, или может быть выполнен регрессионный анализ для расчета коэффициентов уравнения и использования этих коэффициентов для соответствующих инженерных расчетов.

Табличные данные, введенные для полиномов с одной независимой переменной, представляют пары x и выходных данных, как описано в предыдущем разделе для кривых производительности. X в каждом из предыдущих уравнений представляет собой независимую переменную (входные данные модели), а выходные данные представляют собой зависимую переменную. Пары данных организованы как точка данных для независимой переменной, за которой следует точка данных для зависимой переменной. Пары данных образуют одномерный массив, который может быть либо линейно интерполирован, интерполирован на основе полиномиального уравнения, либо эти данные могут использоваться для вычисления коэффициентов уравнения (a-e), как описано в предыдущем разделе.

Пользователь выбирает форму уравнения: линейную, квадратичную, кубическую, квартику или экспоненту. Этот выбор определяет: 1) где может использоваться этот табличный объект (т. е. для некоторых объектов может потребоваться конкретная форма уравнения) и 2) степень или порядок, используемые для расчета коэффициентов регрессии. В следующем примере описывается методология, используемая при использовании табличных входных данных вместо обычных объектов кривой производительности. Хотя Energyplus не использует кривую производительности, как описано в этом примере, этот пример идеально подходит для обучения основам ввода табличных данных.

Учитывая стандартные данные вентилятора производителя для вентилятора с максимальной скоростью потока 5 м3/с и мощностью 125 Вт, мощность, показанная в таблице ниже, пропорциональна кубу скорости потока. Поскольку в этом примере скорость потока не является допустимым входным параметром для расчета мощности вентилятора, скорость потока будет преобразована в долю потока (или PLR). Данные о мощности вводятся как фактическая мощность вентилятора и нормализуются программой в соответствии с максимальной мощностью 125 Вт. Здесь также показаны выходные данные кривой производительности с использованием коэффициентов регрессии, рассчитанных программой. Выходные данные кривой производительности представляют соотношение мощности вентилятора как функцию доли потока. Дополнительные значащие цифры включены, чтобы показать влияние данного набора данных на результирующие коэффициенты (т. е. не совсем 0 при пересечении нуля, округление вызывает небольшие ошибки в фактических значениях коэффициентов и т. д.).

Данные о мощности вводятся как фактическая мощность вентилятора и нормализуются программой в соответствии с максимальной мощностью 125 Вт. Здесь также показаны выходные данные кривой производительности с использованием коэффициентов регрессии, рассчитанных программой. Выходные данные кривой производительности представляют соотношение мощности вентилятора как функцию доли потока. Дополнительные значащие цифры включены, чтобы показать влияние данного набора данных на результирующие коэффициенты (т. е. не совсем 0 при пересечении нуля, округление вызывает небольшие ошибки в фактических значениях коэффициентов и т. д.).

| 0 | 0 | 0 | -1.1102230246Е-16 |

| 0,5 | 0,1 | 0,125 | 0,001 00000000000018 |

| 1 | 0,2 | 1 | 0,008 00000000000004 |

| 3 | 0,6 | 27 | 0,2159 99999999995 |

| 4 | 0,8 | 64 | 0,5119 9999999999 |

Табличные данные можно вводить непосредственно в табличный объект. Данные для доли расхода (или коэффициента частичной нагрузки вентилятора) и мощности вводятся в виде пар данных. Поскольку в этом примере показано, как мощность вентилятора изменяется при изменении расхода воздуха, выбран тип кривой «Кубическая», поэтому минимальное количество пар данных равно 4 (т. е. количеству коэффициентов в кубическом уравнении), хотя в данном примере используется 5. пример. Кроме того, поскольку расчет коэффициентов регрессии для этого набора данных даст более точные результаты, чем линейная интерполяция этого набора данных, выбор делается для оценки кривой в указанных пределах. В этом примере рассматриваемый вентилятор способен работать со скоростью до 5 м3/с при мощности 125 Вт (что намеренно не указано в этом наборе табличных данных). Нам нужна эта информация, потому что мы хотим создать уравнение коэффициента мощности вентилятора с входными данными 0-1 для коэффициента частичной нагрузки вентилятора и табличным выходом 0-1 для коэффициента мощности вентилятора.

Данные для доли расхода (или коэффициента частичной нагрузки вентилятора) и мощности вводятся в виде пар данных. Поскольку в этом примере показано, как мощность вентилятора изменяется при изменении расхода воздуха, выбран тип кривой «Кубическая», поэтому минимальное количество пар данных равно 4 (т. е. количеству коэффициентов в кубическом уравнении), хотя в данном примере используется 5. пример. Кроме того, поскольку расчет коэффициентов регрессии для этого набора данных даст более точные результаты, чем линейная интерполяция этого набора данных, выбор делается для оценки кривой в указанных пределах. В этом примере рассматриваемый вентилятор способен работать со скоростью до 5 м3/с при мощности 125 Вт (что намеренно не указано в этом наборе табличных данных). Нам нужна эта информация, потому что мы хотим создать уравнение коэффициента мощности вентилятора с входными данными 0-1 для коэффициента частичной нагрузки вентилятора и табличным выходом 0-1 для коэффициента мощности вентилятора.

Таблица: одна независимая переменная, MyFanPower, !- Название [Подходит из данных производительности каталога] Кубический, !- Тип кривой EvaluateCurveToLimits, !- Тип интерполяции 0, !- Минимальное значение X1, 1, !- Максимальное значение X1, 0, !- Минимальный вывод таблицы 64, !- Максимальный вывод таблицы Безразмерный, !- Введите тип единицы измерения для X1 Безразмерный, !- Тип выходного блока 125, !- Точка нормализации 0.8,64, !- X Значение #1, Выходное значение #1 0,0.0, !- X Значение #2, Выходное значение #2 0.2,1, !- X Значение #3, Выходное значение #3 0.1,0.125, !- X Значение #4, Выходное значение #4 0,6,27; !- X Значение #5, Выходное значение #5

Обратите внимание, что в этом примере:

Пары данных не нужно вводить в порядке возрастания, этот набор данных будет автоматически переупорядочен программой в порядке возрастания.

Минимальный и максимальный выходные данные таблицы, введенные пользователем, используют те же единицы измерения, что и выходные значения, и впоследствии нормализуются таким же образом, как зависимая переменная в парах данных.

Для результирующего объекта кривой (см. ниже) минимальные (максимальные) пределы основаны на меньшем (большем) из введенного пользователем значения и нижнем (верхнем) пределе табличных данных. При линейной интерполяции табличных данных используются пределы набора данных, если введенный пользователем максимум не является более строгим (например, 64 Вт в этом примере не является более строгим, чем набор данных).

Для результирующего объекта кривой рассчитанные коэффициенты могут не полностью представлять набор данных (т. е. в этом примере коэффициенты 1, 2 и 3 должны были быть равны 0). Дублирование пары данных 0,0 четыре раза (для взвешивания пересечения 0) дает постоянные коэффициенты 0.

Это также можно изменить вручную в объекте кривой, созданном программой.

Это также можно изменить вручную в объекте кривой, созданном программой.Как показано на рисунке ниже, при выборе LinearInterpolationOfTable табличные данные будут интерполированы в пределах набора данных (синие кружки), в результате чего максимальные значения X и Curve будут равны 0,8 и 0,512 (т. е. 64/125) соответственно. Выбор EvaluateCurveToLimits позволяет экстраполировать данные, настроенные на коэффициент мощности, равный 1, если 125 Вт были введены в качестве максимального выхода таблицы в этом примере.

На приведенном ниже графике линейно интерполированные табличные данные (синяя линия) представляют менее точную кривую отношения мощности вентилятора, чем сама кривая производительности (красная линия). В этом конкретном примере более точно полагаться на результаты кривой производительности (т. е. Тип интерполяции = EvaluateCurveToLimits в табличном объекте). Кроме того, кривая производительности может быть экстраполирована за пределы набора данных, поскольку регрессионный анализ обеспечивает гладкую непрерывную кривую через 1.

Выбор метода интерполяции LagrangeInterpolationLinearExtrapolation с кубическим типом кривой аналогичен результатам кривой производительности.

Выбор метода интерполяции LagrangeInterpolationLinearExtrapolation с кубическим типом кривой аналогичен результатам кривой производительности.Включение дополнительных данных в табличный объект (например, точки данных для фракций потока = 0,4 и 1) позволит выполнять прямую линейную интерполяцию табличных данных без существенной потери точности по сравнению с кривой производительности или методами Ларанжа.

Вывод кривой в файл eio (при использовании Output:Diagnostics, DisplayAdvancedReportVariables):

!...ГЕНЕРАЦИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ ! Введите в виде таблицы: OneIndependentVariable "MYFANPOWER" ! RSквадрат = 1,0000000000 ! Стандартная ошибка = 7,3549798168E-016 ! Степени свободы = 5 Кривая: кубическая, MYFANPOWER, !- Имя -1.1102230246E-016, !- Коэффициент1 Константа 5.0571599639E-015, !- Коэффициент2 х -2.1582431250E-014, !- Коэффициент3 x**2 1.0000000000, !- Коэффициент3 x**3 0.0000000000, !- Минимальное значение x 1.0000000000, !- Максимальное значение x 0.0000000000, !- Минимальный вывод кривой 1.0000000000; !- Максимальная выходная кривая !...КОНЕЦ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ

Таблицы на основе двух независимых переменных[ССЫЛКА]

Табличные данные, введенные для полиномов с двумя независимыми переменными, представляют пары x, y и выходных данных, как описано в предыдущем разделе для кривых производительности. X и y в каждом из предыдущих уравнений представляют независимые переменные (входные данные модели), а выходные данные представляют собой зависимую переменную. Пары данных организованы как точки данных для независимых переменных, за которыми следует точка данных для зависимой переменной. Порядок данных важен тем, что данные x и y вводятся в том же порядке, что и в основном уравнении модели. Пары данных образуют двумерный массив, который может быть либо линейно интерполирован, интерполирован с использованием полинома второго порядка, либо эти данные могут использоваться для вычисления коэффициентов уравнения (a-f), как описано в предыдущем разделе.

Порядок или степень уравнения выбирается пользователем как биквадратное или квадратично-линейное. Этот выбор определяет: 1) где может использоваться этот табличный объект (т. е. для некоторых объектов может потребоваться конкретная форма уравнения) и 2) основное уравнение, используемое для расчета коэффициентов регрессии. В следующем примере описывается методология, используемая при использовании табличных входных данных вместо обычных объектов кривой производительности.

Учитывая стандартные данные производителя кондиционера для системы переменного тока с номинальной общей холодопроизводительностью 7735,1 Вт, изменение мощности, как показано в таблице, является функцией как температуры воздуха на входе в охлаждающий змеевик по влажному термометру, так и воздуха на входе в конденсатор. температура по сухому термометру. Табличные данные вводятся как фактическая холодопроизводительность и нормализуются программой в соответствии с номинальной мощностью 7735,1 Вт. Кривая EIR охлаждающего змеевика может быть построена аналогичным образом, за исключением того, что EIR (Power / TotCap) должен быть предварительно определен. рассчитывается из приведенных ниже табличных данных ДО ввода этих данных в табличный объект. В этом примере будут использоваться только данные, выделенные желтым цветом.

рассчитывается из приведенных ниже табличных данных ДО ввода этих данных в табличный объект. В этом примере будут использоваться только данные, выделенные желтым цветом.

Табличные данные можно вводить непосредственно в табличный объект. Например, для охлаждающего змеевика DX с воздушным охлаждением в Energyplus производительность как функция температуры определяется следующим фундаментальным уравнением (см. односкоростной электрический змеевик воздушного охлаждения DX):

TotCapTempModFac=a+b(Twb ,i)+c(Twb,i)2+d(Tc,i)+e(Tc,i)2+f(Twb,i)(Tc,i)

, где

Twb,i = влажный термометр температура воздуха, поступающего в охлаждающий змеевик, °C

Tc,i = температура воздуха, поступающего в конденсатор с воздушным охлаждением, по сухому термометру, °C

Учитывая эту форму основного уравнения, пары данных для охлаждающего змеевика вводятся как температура воздуха на входе по влажному термометру, температура на входе в конденсатор по сухому термометру и общая холодопроизводительность. Эти 3 значения в указанном порядке составляют каждую пару данных. Поскольку в этом примере показано, как холодопроизводительность змеевика DX изменяется при изменении температуры внутри и снаружи помещения, выбран тип кривой BiQuadratic, и, следовательно, минимальное количество пар данных равно 6 (т. е. количество коэффициентов в приведенном выше уравнении). Оценка этих табличных данных на основе коэффициентов регрессии может быть менее желательной для пользователя, поскольку данные в правом нижнем углу таблицы несколько плоские из-за элементов управления или других аппаратных ограничений. Ради этого примера выбран регрессионный анализ. В этом примере общая холодопроизводительность охлаждающего змеевика DX в номинальной точке ARI используется для нормализации данных о производительности (например, 7735,1 Вт при 190,4 °C EWB и 35 °C наружной температуры по сухому термометру). Кроме того, минимальные и максимальные пределы выбираются таким образом, чтобы была разрешена экстраполяция кривой производительности.

Эти 3 значения в указанном порядке составляют каждую пару данных. Поскольку в этом примере показано, как холодопроизводительность змеевика DX изменяется при изменении температуры внутри и снаружи помещения, выбран тип кривой BiQuadratic, и, следовательно, минимальное количество пар данных равно 6 (т. е. количество коэффициентов в приведенном выше уравнении). Оценка этих табличных данных на основе коэффициентов регрессии может быть менее желательной для пользователя, поскольку данные в правом нижнем углу таблицы несколько плоские из-за элементов управления или других аппаратных ограничений. Ради этого примера выбран регрессионный анализ. В этом примере общая холодопроизводительность охлаждающего змеевика DX в номинальной точке ARI используется для нормализации данных о производительности (например, 7735,1 Вт при 190,4 °C EWB и 35 °C наружной температуры по сухому термометру). Кроме того, минимальные и максимальные пределы выбираются таким образом, чтобы была разрешена экстраполяция кривой производительности. Обратите внимание на приведенный ниже пример:

Обратите внимание на приведенный ниже пример:

Пары данных не нужно вводить в порядке возрастания, этот набор данных будет автоматически переупорядочен программой в порядке возрастания.

Как показано в табличном объекте ниже, только три из пяти записей для ввода температуры воздуха по влажному термометру были введены в табличный объект и поэтому использовались для регрессионного анализа. Этот метод ввода данных может сэкономить время при вводе большого набора данных, однако он может иметь непредвиденные последствия для результирующих коэффициентов регрессии (т. е. коэффициенты могут обеспечивать меньшую точность, чем хотелось бы). Обратите внимание на рисунок ниже на разницу между данными производителей в 190,4 °C температуры входящего воздуха по влажному термометру в сравнении с прогнозом, сделанным на основе коэффициентов регрессии. Поскольку этот набор данных (т. е. 4 точки данных при температуре влажного термометра на входе 19,4°C из приведенной выше таблицы) был исключен из регрессионного анализа, прогнозируемая мощность при этих условиях несколько занижена.

Минимальный и максимальный выходные данные таблицы, введенные пользователем, используют те же единицы измерения, что и выходные значения, и впоследствии нормализуются таким же образом, как зависимая переменная в парах данных.

Для результирующего объекта кривой минимальные (максимальные) пределы основаны на меньшем (большем) из введенного пользователем значения и нижнем (верхнем) пределе табличных данных. При линейной интерполяции табличных данных используются только пределы набора данных.

Для результирующего объекта кривой рассчитанные коэффициенты могут не полностью отражать весь набор данных, поскольку не все данные были использованы (т. е. в этом примере регрессионные данные не совпадают точно со всеми данными производителей, однако они совпадают хорошо с данными, включенными в табличный объект).

При выборе LinearInterpolationOfTable табличные данные будут интерполированы в пределах набора данных (символов), в результате чего максимальные значения X1, X2 и Curve будут равны 22,2, 40,8 и 1,25 (т.

е. 9206,0/7375,1) соответственно. Обратите внимание, как эти максимальные значения сравниваются с максимальными значениями в сгенерированном объекте кривой ниже, для которого вместо этого была выбрана опция EvaluateCurveToLimits (т. е. введенные пользователем минимальные/максимальные значения использовались для создания этих полей при создании объекта кривой). Минимальные значения будут затронуты аналогичным образом. Выбор Lagrange или EvaluateCurveToLimits позволяет экстраполировать набор данных на значения, указанные пользователем.

е. 9206,0/7375,1) соответственно. Обратите внимание, как эти максимальные значения сравниваются с максимальными значениями в сгенерированном объекте кривой ниже, для которого вместо этого была выбрана опция EvaluateCurveToLimits (т. е. введенные пользователем минимальные/максимальные значения использовались для создания этих полей при создании объекта кривой). Минимальные значения будут затронуты аналогичным образом. Выбор Lagrange или EvaluateCurveToLimits позволяет экстраполировать набор данных на значения, указанные пользователем.На приведенном ниже графике линейно интерполированные табличные данные (набор символов, представляющий данные производителей) могут лучше отражать коэффициент производительности, чем кривая производительности (линии, представляющие регрессионные данные), учитывая нелинейную зависимость между производительностью и температурой, показанную на графике. таблицу и/или график. Однако экстраполяция набора данных выполняется линейно, и при экстраполяции будут потеряны влияния температуры второго порядка.

Либо набор данных будет расширен, чтобы включить другие соответствующие данные (например, данные при более низких температурах наружного воздуха, где может потребоваться охлаждение), которые затем могут быть интерполированы, либо дополнительные существующие данные могут быть добавлены к объекту таблицы, чтобы обеспечить более точные коэффициенты регрессии. используется для прогнозирования данных за пределами данных таблицы.

Либо набор данных будет расширен, чтобы включить другие соответствующие данные (например, данные при более низких температурах наружного воздуха, где может потребоваться охлаждение), которые затем могут быть интерполированы, либо дополнительные существующие данные могут быть добавлены к объекту таблицы, чтобы обеспечить более точные коэффициенты регрессии. используется для прогнозирования данных за пределами данных таблицы.

Таблица:TwoIndependentVariables, CCoolCapFT, !- Имя [Подходит из данных производительности каталога] BiQuadratic, !- Тип кривой EvaluateCurveToLimits, !- Тип интерполяции 1, !- Минимальное значение x, 30, !- Максимальное значение x, 5, !- Минимальное значение y, 50, !- Максимальное значение y, 4500, !- Минимальный вывод таблицы 15000, !- Максимальный вывод таблицы Температура, !- Введите тип единицы измерения для x Температура, !- Введите тип единицы измерения для y Безразмерный, !- Тип выходного блока 7735.1, !- Точка нормализации 17.2,29.4,7462.6, !- X, Y и пара выходных данных #1 17.2,23.9,7735.1, !- X, Y и пара выходных данных #2 13.9,29.4,7283.9, !- X, Y и пара выходных данных #3 13.9,23.9,7474.4, !- X, Y и пара выходных данных #4 13.9,35,7067.1, !- X, Y и пара выходных данных № 5 13.9,40.8,6818.0, !- X, Y и пара выходных данных #6 17.2,35,7157.9, !- X, Y и пара выходных данных #7 17.2,40.8,6818.0, !- X, Y и пара выходных данных #8 22.2,35,8552.6, !- X, Y и пара выходных данных #9 22.2,29.4,8898.3, !- X, Y и пара выходных данных #10 22.2,23.9,9206.0, !- X, Y и пара выходных данных #11 22,2,40,8,8165,8; !- X, Y и пара выходных данных #12

Вывод кривой в файл eio (при использовании Output:Diagnostics, DisplayAdvancedReportVariables):

СОЗДАНИЕ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ ! Введите в виде таблицы: TwoIndependentVariables "CCOOLCAPFT" ! RSквадрат = 0,9993993101 ! Стандартная ошибка = 3,4649248573E-003 ! Размер выборки = 12 Кривая: биквадратная, FromTable_CCOOLCAPFT, !- Имя 1.7214120578, !- Коэффициент1 Константа -0.1011737262, !- Коэффициент2 x 3,7738833967E-003, !- Коэффициент3 x**2 2,8686934910E-003, !- Коэффициент4 y -5,3785351258E-005, !- Коэффициент5 y**2 -3.4086036156E-004, !- Коэффициент6 x*y 1.0000000000, !- Минимальное значение x 30.0000000000, !- Максимальное значение x 5.0000000000, !- Минимальное значение y 50.0000000000, !- Максимальное значение y 0,5817636488, !- Минимальный вывод кривой 1,9392121627; !- Максимальная выходная кривая КОНЕЦ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ

Таблицы поиска

Таблицы поиска обеспечивают метод оценки группы данных, которые могут соответствовать или не соответствовать фундаментальному уравнению. В настоящее время разрешены только табличные данные, которые соответствуют существующим уравнениям кривой производительности (т. е. это имя таблицы поиска вводится там, где разрешена любая допустимая кривая производительности, поэтому табличные данные должны соответствовать основному уравнению модели для этой конкретной кривой). Попытки включить эту справочную таблицу в систему управления энергопотреблением позволили бы пользовательскому использованию справочных таблиц, однако вызов справочных таблиц из системы EMS в настоящее время невозможен. Таблицы поиска могут интерполировать фактические данные, используя нелинейное полиномиальное уравнение (порядок выше 1). Как и в случае с другими объектами таблицы или кривой, таблицу поиска можно использовать везде, где разрешено допустимое имя объекта кривой. Необходимо позаботиться о том, чтобы формат данных таблицы соответствовал ассоциированной модели, в которой используется кривая производительности (например, производительность охлаждающего змеевика DX как функция температуры, где независимая переменная X1 = температура по влажному термометру в помещении, а независимая переменная X2 = наружная температура). температура по сухому термометру).

Попытки включить эту справочную таблицу в систему управления энергопотреблением позволили бы пользовательскому использованию справочных таблиц, однако вызов справочных таблиц из системы EMS в настоящее время невозможен. Таблицы поиска могут интерполировать фактические данные, используя нелинейное полиномиальное уравнение (порядок выше 1). Как и в случае с другими объектами таблицы или кривой, таблицу поиска можно использовать везде, где разрешено допустимое имя объекта кривой. Необходимо позаботиться о том, чтобы формат данных таблицы соответствовал ассоциированной модели, в которой используется кривая производительности (например, производительность охлаждающего змеевика DX как функция температуры, где независимая переменная X1 = температура по влажному термометру в помещении, а независимая переменная X2 = наружная температура). температура по сухому термометру).

Таблицы поиска оцениваются с использованием формы Лагранжа полинома интерполяции или ранее описанных методов интерполяции LinearInterpolationOfTable и EvaluateCurveToLimits. При использовании метода Лагранжа количество точек, используемых при интерполяции, равно 1 плюс полиномиальный порядок (например, интерполяция второго порядка будет использовать 3 точки).

При использовании метода Лагранжа количество точек, используемых при интерполяции, равно 1 плюс полиномиальный порядок (например, интерполяция второго порядка будет использовать 3 точки).

pn(x)=n∑i=0yili(x)

li(x)=Πj≠i(x−xjxi−xj)i=0,1,…,n

Интерполяция Лагранжа первого порядка многочлен:

p1(x)=(x−x1)(x0−x1)y0+(x−x0)(x1−x0)y1

Интерполяционный полином Лагранжа второго порядка:

p2(x)=(x−x1) (x−x2)(x0−x1)(x0−x2)y0+(x−x0)(x−x2)(x1−x0)(x1−x2)y1+(x−x0)(x−x1)(x2− x0)(x2−x1)y2

Интерполяционный полином Лагранжа третьего порядка:

p3(x)=(x−x1)(x−x2)(x−x3)(x0−x1)(x0−x2)( x0−x3)y0+(x−x0)(x−x2)(x−x3)(x1−x0)(x1−x2)(x1−x3)y1+(x−x0)(x−x1)(x−x3 )(x2−x0)(x2−x1)(x2−x3)y2+(x−x0)(x−x1)(x−x2)(x2−x0)(x2−x1)(x2−x2)y3

где:

x = точка интерполяции

x n = x значение табличных данных

y n = y значение табличных данных

p i (n) = полиномиальный (табличный) вывод показано выше. Если входное значение таблицы (точка интерполяции) находится вблизи нижнего края или выходит за границы таблицы, используется линейная экстраполяция (двухточечная экстраполяция). Порядок интерполяции определяется введенным пользователем количеством точек интерполяции.

Если входное значение таблицы (точка интерполяции) находится вблизи нижнего края или выходит за границы таблицы, используется линейная экстраполяция (двухточечная экстраполяция). Порядок интерполяции определяется введенным пользователем количеством точек интерполяции.

Регрессионный анализ может быть выполнен для любой таблицы поиска, имеющей одну или две независимые переменные. Как и в случае с таблицами производительности, результирующие коэффициенты кривой производительности рассчитываются и используются в моделировании только в том случае, если метод интерполяции выбран как EvaluateCurveToLimits. Кроме того, кривая производительности записывается в файл eio только в том случае, если для выходного диагностического флага установлено значение DisplayAdvancedReportVariables (см. Output:Diagnostics, DisplayAdvancedReportVariables;)..

Используя пример, представленный в разделе выше для таблиц на основе двух независимых переменных, объект таблицы поиска будет определен следующим образом:

Table:MultiVariableLookup, CCoolCapFT, ОценитьCurveToLimits, 3, биквадратный, SingleLineIndependentVariableWithMatrix, , ВОСХОДЯЩИЙ, ВОСХОДЯЩИЙ, 7735.1, !- Ссылка на нормализацию 1, !- Минимальное значение X1 30, !- Максимальное значение X1 5, !- Минимальное значение X2 50, !- Максимальное значение X2 , !- Минимальное значение X3 , !- Максимальное значение X3 , !- Минимальное значение X4 , !- Максимальное значение X4 , !- Минимальное значение X5 , !- Максимальное значение X5 4500, !- Минимальный вывод таблицы 15000, !- Максимальный вывод таблицы Температура, !- Тип входных единиц измерения для X1 Температура, !- Введите тип единицы измерения для X2 , !- Введите тип единицы измерения для X3 , !- Введите тип единицы измерения для X4 , !- Введите тип единицы измерения для X5 Безразмерный, !- Тип выходного блока 2, 3, 4, 13,9, 17.2, 22.2, 23,9, 29,4, 35,0, 40,8, 7474.4, 7735.1, 9206.0, 7283,9, 7462,6, 8898,3, 7067.1, 7157.9, 8552.6, 6818,0, 6818,0, 8165,8;

Авторское право на содержание документации © 1996-2015 Попечительский совет

Иллинойсский университет и регенты Калифорнийского университета

через Национальную лабораторию Эрнеста Орландо Лоуренса в Беркли.

Это также можно изменить вручную в объекте кривой, созданном программой.

Это также можно изменить вручную в объекте кривой, созданном программой. Выбор метода интерполяции LagrangeInterpolationLinearExtrapolation с кубическим типом кривой аналогичен результатам кривой производительности.

Выбор метода интерполяции LagrangeInterpolationLinearExtrapolation с кубическим типом кривой аналогичен результатам кривой производительности. 0000000000, !- Максимальное значение x

0.0000000000, !- Минимальный вывод кривой

1.0000000000; !- Максимальная выходная кривая

!...КОНЕЦ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ

0000000000, !- Максимальное значение x

0.0000000000, !- Минимальный вывод кривой

1.0000000000; !- Максимальная выходная кривая

!...КОНЕЦ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ

е. 9206,0/7375,1) соответственно. Обратите внимание, как эти максимальные значения сравниваются с максимальными значениями в сгенерированном объекте кривой ниже, для которого вместо этого была выбрана опция EvaluateCurveToLimits (т. е. введенные пользователем минимальные/максимальные значения использовались для создания этих полей при создании объекта кривой). Минимальные значения будут затронуты аналогичным образом. Выбор Lagrange или EvaluateCurveToLimits позволяет экстраполировать набор данных на значения, указанные пользователем.

е. 9206,0/7375,1) соответственно. Обратите внимание, как эти максимальные значения сравниваются с максимальными значениями в сгенерированном объекте кривой ниже, для которого вместо этого была выбрана опция EvaluateCurveToLimits (т. е. введенные пользователем минимальные/максимальные значения использовались для создания этих полей при создании объекта кривой). Минимальные значения будут затронуты аналогичным образом. Выбор Lagrange или EvaluateCurveToLimits позволяет экстраполировать набор данных на значения, указанные пользователем. Либо набор данных будет расширен, чтобы включить другие соответствующие данные (например, данные при более низких температурах наружного воздуха, где может потребоваться охлаждение), которые затем могут быть интерполированы, либо дополнительные существующие данные могут быть добавлены к объекту таблицы, чтобы обеспечить более точные коэффициенты регрессии. используется для прогнозирования данных за пределами данных таблицы.

Либо набор данных будет расширен, чтобы включить другие соответствующие данные (например, данные при более низких температурах наружного воздуха, где может потребоваться охлаждение), которые затем могут быть интерполированы, либо дополнительные существующие данные могут быть добавлены к объекту таблицы, чтобы обеспечить более точные коэффициенты регрессии. используется для прогнозирования данных за пределами данных таблицы. 2,29.4,7462.6, !- X, Y и пара выходных данных #1

17.2,23.9,7735.1, !- X, Y и пара выходных данных #2

13.9,29.4,7283.9, !- X, Y и пара выходных данных #3

13.9,23.9,7474.4, !- X, Y и пара выходных данных #4

13.9,35,7067.1, !- X, Y и пара выходных данных № 5

13.9,40.8,6818.0, !- X, Y и пара выходных данных #6

17.2,35,7157.9, !- X, Y и пара выходных данных #7

17.2,40.8,6818.0, !- X, Y и пара выходных данных #8

22.2,35,8552.6, !- X, Y и пара выходных данных #9

22.2,29.4,8898.3, !- X, Y и пара выходных данных #10

22.2,23.9,9206.0, !- X, Y и пара выходных данных #11

22,2,40,8,8165,8; !- X, Y и пара выходных данных #12

2,29.4,7462.6, !- X, Y и пара выходных данных #1

17.2,23.9,7735.1, !- X, Y и пара выходных данных #2

13.9,29.4,7283.9, !- X, Y и пара выходных данных #3

13.9,23.9,7474.4, !- X, Y и пара выходных данных #4

13.9,35,7067.1, !- X, Y и пара выходных данных № 5

13.9,40.8,6818.0, !- X, Y и пара выходных данных #6

17.2,35,7157.9, !- X, Y и пара выходных данных #7

17.2,40.8,6818.0, !- X, Y и пара выходных данных #8

22.2,35,8552.6, !- X, Y и пара выходных данных #9

22.2,29.4,8898.3, !- X, Y и пара выходных данных #10

22.2,23.9,9206.0, !- X, Y и пара выходных данных #11

22,2,40,8,8165,8; !- X, Y и пара выходных данных #12  1011737262, !- Коэффициент2 x

3,7738833967E-003, !- Коэффициент3 x**2

2,8686934910E-003, !- Коэффициент4 y

-5,3785351258E-005, !- Коэффициент5 y**2

-3.4086036156E-004, !- Коэффициент6 x*y

1.0000000000, !- Минимальное значение x

30.0000000000, !- Максимальное значение x

5.0000000000, !- Минимальное значение y

50.0000000000, !- Максимальное значение y

0,5817636488, !- Минимальный вывод кривой

1,9392121627; !- Максимальная выходная кривая

КОНЕЦ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ

1011737262, !- Коэффициент2 x

3,7738833967E-003, !- Коэффициент3 x**2

2,8686934910E-003, !- Коэффициент4 y

-5,3785351258E-005, !- Коэффициент5 y**2

-3.4086036156E-004, !- Коэффициент6 x*y

1.0000000000, !- Минимальное значение x

30.0000000000, !- Максимальное значение x

5.0000000000, !- Минимальное значение y

50.0000000000, !- Максимальное значение y

0,5817636488, !- Минимальный вывод кривой

1,9392121627; !- Максимальная выходная кривая

КОНЕЦ СОЗДАНИЯ НОВОГО ОБЪЕКТА КРИВОЙ  1, !- Ссылка на нормализацию

1, !- Минимальное значение X1

30, !- Максимальное значение X1

5, !- Минимальное значение X2

50, !- Максимальное значение X2

, !- Минимальное значение X3

, !- Максимальное значение X3

, !- Минимальное значение X4

, !- Максимальное значение X4

, !- Минимальное значение X5

, !- Максимальное значение X5

4500, !- Минимальный вывод таблицы

15000, !- Максимальный вывод таблицы

Температура, !- Тип входных единиц измерения для X1

Температура, !- Введите тип единицы измерения для X2

, !- Введите тип единицы измерения для X3

, !- Введите тип единицы измерения для X4

, !- Введите тип единицы измерения для X5

Безразмерный, !- Тип выходного блока

2, 3, 4,

13,9, 17.2, 22.2,

23,9, 29,4, 35,0, 40,8,

7474.4, 7735.1, 9206.0,

7283,9, 7462,6, 8898,3,

7067.1, 7157.9, 8552.6,

6818,0, 6818,0, 8165,8;

1, !- Ссылка на нормализацию

1, !- Минимальное значение X1

30, !- Максимальное значение X1

5, !- Минимальное значение X2

50, !- Максимальное значение X2

, !- Минимальное значение X3

, !- Максимальное значение X3

, !- Минимальное значение X4

, !- Максимальное значение X4

, !- Минимальное значение X5

, !- Максимальное значение X5

4500, !- Минимальный вывод таблицы

15000, !- Максимальный вывод таблицы

Температура, !- Тип входных единиц измерения для X1

Температура, !- Введите тип единицы измерения для X2

, !- Введите тип единицы измерения для X3

, !- Введите тип единицы измерения для X4

, !- Введите тип единицы измерения для X5

Безразмерный, !- Тип выходного блока

2, 3, 4,

13,9, 17.2, 22.2,

23,9, 29,4, 35,0, 40,8,

7474.4, 7735.1, 9206.0,

7283,9, 7462,6, 8898,3,

7067.1, 7157.9, 8552.6,

6818,0, 6818,0, 8165,8;