Физическая география – Климат России

1. Факторы климатообразования.

2. Климатические условия сезонов года. Соотношение тепла и влаги.

3. Климатические пояса и области.

Факторы климатообразования

Климат России, как и любого региона, формируется под воздействием целого ряда климатообразующих факторов. Основными климатообразующими факторами являются: солнечная радиация (географическая широта), циркуляция воздушных масс, близость к океанам, рельеф, подстилающая поверхность и др.

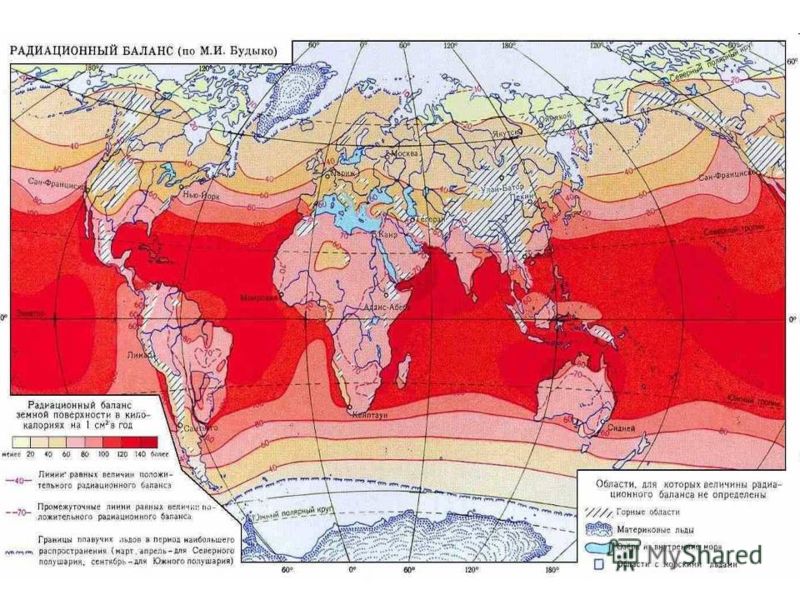

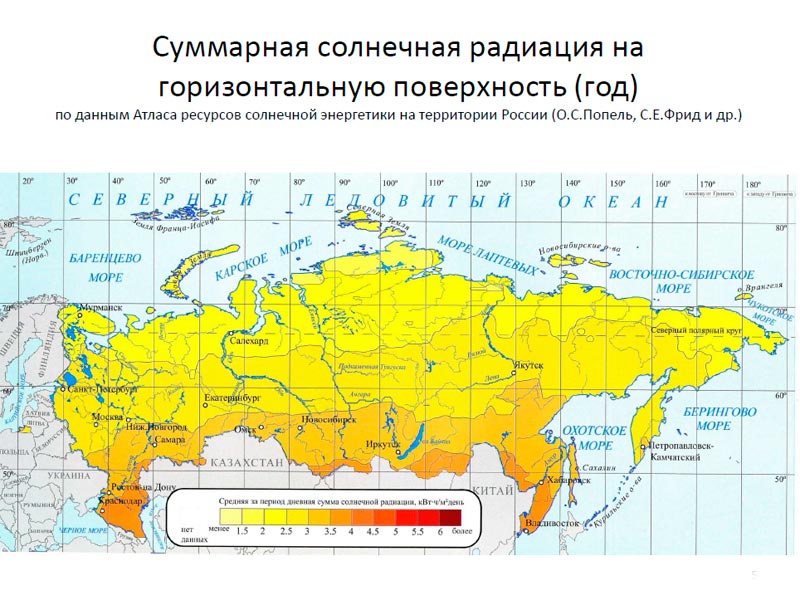

Солнечная радиация является основой поступления тепла к земной поверхности. Чем дальше от экватора, тем меньше угол падения солнечных лучей, тем соответственно меньше солнечная радиация. Количество солнечной радиации, поступающей на поверхность, и ее внутригодовое распределение определяется широтным положением страны. Россия расположена между 77° и 41° с.ш., а основная ее часть между 70° и 50° с.ш. Большая протяженность территории с севера на юг определяет значительные различия годовой суммарной радиации между севером и югом страны. Наименьшая годовая суммарная радиация характерна для полярных островов Арктики и района Варангер-фьорд (здесь еще добавляется большая облачность). Наибольшей годовая суммарная солнечная радиация становится на юге, на Таманском полуострове, в Крыму и в Прикаспии. В целом годовая суммарная радиация увеличивается с севера на юг России примерно в два раза.

Наименьшая годовая суммарная радиация характерна для полярных островов Арктики и района Варангер-фьорд (здесь еще добавляется большая облачность). Наибольшей годовая суммарная солнечная радиация становится на юге, на Таманском полуострове, в Крыму и в Прикаспии. В целом годовая суммарная радиация увеличивается с севера на юг России примерно в два раза.

Большое значение в обеспечении тепловыми ресурсами имеют атмосферные циркуляционные процессы. Циркуляция протекает под воздействием барических центров, меняющихся по сезонам года, что, безусловно, влияет на господствующие ветра. Однако на большей части России преобладающими являются западные ветры, с которыми связана основная масса осадков. Для России характерны три типа воздушных масс: 1) умеренные; 2) арктические; 3) тропические. Все они подразделяются на два подтипа: морские и континентальные. Эти различия особенно заметны для умеренных и тропических воздушных масс. Над большей частью России весь год господствуют умеренные воздушные массы. Континентальные умеренные массы формируются непосредственно над территорией России. Такой воздух сухой, холодный зимой и очень теплый летом. Морской умеренный воздух поступает из Северной Атлантики, в восточные районы страны он поступает с Тихого океана. Такой воздух влажный, зимой он теплый, а летом прохладный. При продвижении с запада на восток морской воздух трансформируется и приобретает черты континентального.

Континентальные умеренные массы формируются непосредственно над территорией России. Такой воздух сухой, холодный зимой и очень теплый летом. Морской умеренный воздух поступает из Северной Атлантики, в восточные районы страны он поступает с Тихого океана. Такой воздух влажный, зимой он теплый, а летом прохладный. При продвижении с запада на восток морской воздух трансформируется и приобретает черты континентального.

На климатические особенности южной половины России иногда оказывает влияние тропический воздух. Местный континентальный тропический воздух формируется над Средней Азией и южным Казахстаном, а также при трансформации воздуха умеренных широт над Прикаспием и Закавказьем. Такой воздух очень сух, сильно запылен и имеет высокие температуры. Морской тропический воздух проникает со Средиземноморья (на европейскую часть России и Кавказ) и из центральных районов Тихого океана (в южные регионы Дальнего Востока). Он влажный и относительно теплый.

Арктический воздух формируется над Северным Ледовитым океаном, под его влиянием часто находится северная половина России, особенно Сибирь. Этот воздух сухой, очень холодный и прозрачный. Менее холодным и более влажным является воздух, формирующийся над Баренцевым морем (морской арктический воздух).

Этот воздух сухой, очень холодный и прозрачный. Менее холодным и более влажным является воздух, формирующийся над Баренцевым морем (морской арктический воздух).

При соприкосновении различных воздушных масс возникают атмосферные фронты, климатообразующее значение которых состоит в увеличении облачности, осадках и усилении ветра. Весь год территория России подвержена влиянию циклонов и антициклонов, которые определяют погодные условия. На климат России оказывают влияние следующие барические центры: Исландский и Алеутский минимумы; Азорский и Арктический максимумы; Азиатский максимум (только зимой).

Влияет на климат и удаленность от океанов; т.к. на большей части территории России господствуют западные ветры, то основное влияние на климат страны оказывает Атлантический океан. Его воздействие ощущается вплоть до Байкала и Таймыра. С продвижением на восток от западных границ России зимние температуры быстро понижаются, а количество осадков в целом убывает. Влияние Тихого океана сказывается преимущественно в приморской полосе Дальнего Востока, чему в немалой степени способствует рельеф.

Рельеф оказывает существенное влияние на климат. Размещение гор по востоку и югу Сибири, открытость к северу и западу обеспечивают влияние северной Атлантики и Северного Ледовитого океана на большую часть территории России. Воздействие Тихого океана экранируется (загораживается) орографическими барьерами. Заметно различаются климатические условия на равнинах и в горных районах. В горах климат изменяется с высотой. Горы “обостряют” циклоны. Наблюдаются различия на наветренных и подветренных склонах, а также межгорных котловинах.

Влияет на климат и характер подстилающей поверхности. Так, снежная поверхность отражает до 80-95% солнечной радиации. Различную отражательную способность имеет и растительность, а также грунты, их цвет, влажность и т.п. Слабо отражают солнечные лучи леса, в особенности хвойные (примерно 15%). Наименьшим альбедо обладает влажная свежевспаханная черноземная почва (менее 10%).

Климатические условия сезонов года.

Соотношение тепла и влаги

Климатические условия зимой

Зимой радиационный баланс на всей территории страны отрицательный. Наибольшие значения суммарной солнечной радиации наблюдаются зимой на юге Дальнего Востока, а также юге Забайкалья. К северу радиация быстро убывает за счет более низкого положения Солнца и сокращения продолжительности дня. Севернее полярного круга устанавливается полярная ночь (на широте 70° полярная ночь длится около 53 суток). Над югом Сибири и северной Монголии формируется Азиатский максимум, от которого отходят два отрога: на северо-восток к Оймякону; другой – на запад к Азорскому максимуму – ось Воейкова. Эта ось играет важную роль климатораздела. К югу от нее (юг Русской равнины и Предкавказья) дуют холодные северо-восточные и восточные ветры. К северу от оси дуют западные и юго-западные ветры. Западный перенос усиливается еще и за счет Исландского минимума, ложбина которого доходит до Карского моря. С этими ветрами поступает относительно теплый и влажный воздух с Атлантики. Над территорией северо-востока в условиях котловинного рельефа и минимума солнечной радиации зимой формируется очень холодный арктический воздух.

Наибольшие значения суммарной солнечной радиации наблюдаются зимой на юге Дальнего Востока, а также юге Забайкалья. К северу радиация быстро убывает за счет более низкого положения Солнца и сокращения продолжительности дня. Севернее полярного круга устанавливается полярная ночь (на широте 70° полярная ночь длится около 53 суток). Над югом Сибири и северной Монголии формируется Азиатский максимум, от которого отходят два отрога: на северо-восток к Оймякону; другой – на запад к Азорскому максимуму – ось Воейкова. Эта ось играет важную роль климатораздела. К югу от нее (юг Русской равнины и Предкавказья) дуют холодные северо-восточные и восточные ветры. К северу от оси дуют западные и юго-западные ветры. Западный перенос усиливается еще и за счет Исландского минимума, ложбина которого доходит до Карского моря. С этими ветрами поступает относительно теплый и влажный воздух с Атлантики. Над территорией северо-востока в условиях котловинного рельефа и минимума солнечной радиации зимой формируется очень холодный арктический воздух. У берегов Камчатки существует Алеутский минимум, где давление понижено. Здесь, на восточной окраине России, область низкого давления располагается в непосредственной близости от северо-восточного отрога Азиатского максимума, поэтому образуется высокий градиент давления и холодные ветры с континента устремляются на берега морей Тихого океана (зимний муссон).

У берегов Камчатки существует Алеутский минимум, где давление понижено. Здесь, на восточной окраине России, область низкого давления располагается в непосредственной близости от северо-восточного отрога Азиатского максимума, поэтому образуется высокий градиент давления и холодные ветры с континента устремляются на берега морей Тихого океана (зимний муссон).

Январские изотермы над территорией России проходят субмеридионально. Изотерма -4°С проходит через Калининградскую область. Близ западных границ компактной территории России проходит изотерма -8°С, к югу она отклоняется восточнее Астрахани. Через Нижегородскую область проходит изотерма -12°С, а за Уралом -20°С. Над Средней Сибирью изотермы -30°С и -40°С, в котловинах Северо-Востока Сибири изотерма -48°С (абсолютный минимум -71°С). В Предкавказье изотермы искривляются и средние температуры изменяются от -5°С до -2°С. Теплее положенного зимой на Кольском полуострове – около -8°С, чему способствует теплое Нордкапское течение. На Дальнем Востоке ход изотерм повторяет очертания берегов. Вдоль Курильской гряды проходит изотерма -4°С, вдоль восточного побережья Камчатки -8°С, а вдоль западного -20°С; в Приморье -12°С. Наибольшее количество осадков выпадает на Камчатке и на Курилах, их приносят циклоны с Тихого океана. На большей части территории России зимой осадки поступают с Атлантического океана, соответственно и количество осадков убывает в целом с запада на восток. Но много осадков бывает и на юго-западных склонах Кавказа, благодаря Средиземноморским циклонам. Зимние осадки в России выпадают почти везде, преимущественно в твердом виде, и везде образуется снежный покров. Наименьшая продолжительность его залегания на равнинах в Предкавказье (чуть более месяца), а на юге Приморья – более трех месяцев. Далее к северу и востоку продолжительность залегания снежного покрова увеличивается и достигает максимума на Таймыре – около 9 месяцев в году. И только на Черноморском побережье Кавказа устойчивый снежный покров не образуется. Наименьшая высота снежного покрова в Прикаспии – около 10см.

Вдоль Курильской гряды проходит изотерма -4°С, вдоль восточного побережья Камчатки -8°С, а вдоль западного -20°С; в Приморье -12°С. Наибольшее количество осадков выпадает на Камчатке и на Курилах, их приносят циклоны с Тихого океана. На большей части территории России зимой осадки поступают с Атлантического океана, соответственно и количество осадков убывает в целом с запада на восток. Но много осадков бывает и на юго-западных склонах Кавказа, благодаря Средиземноморским циклонам. Зимние осадки в России выпадают почти везде, преимущественно в твердом виде, и везде образуется снежный покров. Наименьшая продолжительность его залегания на равнинах в Предкавказье (чуть более месяца), а на юге Приморья – более трех месяцев. Далее к северу и востоку продолжительность залегания снежного покрова увеличивается и достигает максимума на Таймыре – около 9 месяцев в году. И только на Черноморском побережье Кавказа устойчивый снежный покров не образуется. Наименьшая высота снежного покрова в Прикаспии – около 10см. В Калининградской области, на юге Русской равнины, в Забайкалье – около 20 см. На большей части территории страны высота снега колеблется от 40см до 1 метра. А наибольшая его высота наблюдается на Камчатке – до 3 метров.

В Калининградской области, на юге Русской равнины, в Забайкалье – около 20 см. На большей части территории страны высота снега колеблется от 40см до 1 метра. А наибольшая его высота наблюдается на Камчатке – до 3 метров.

Климатические условия летом

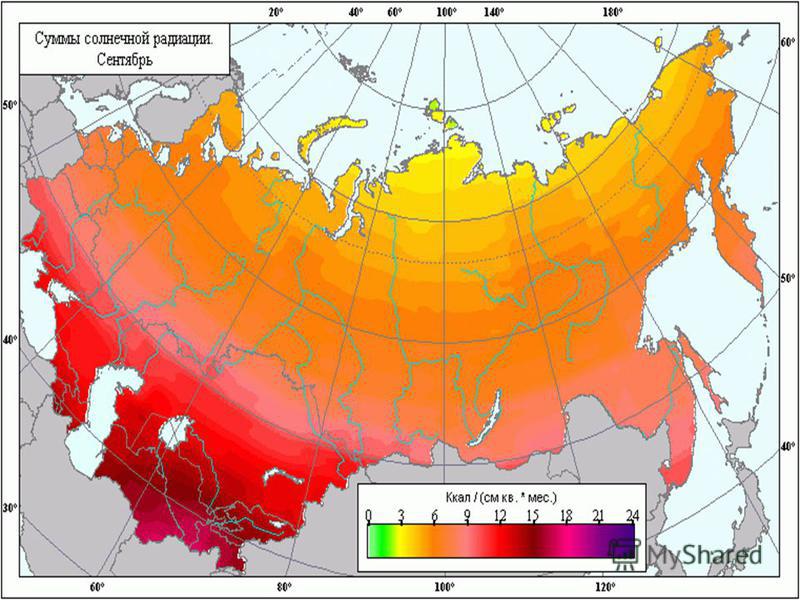

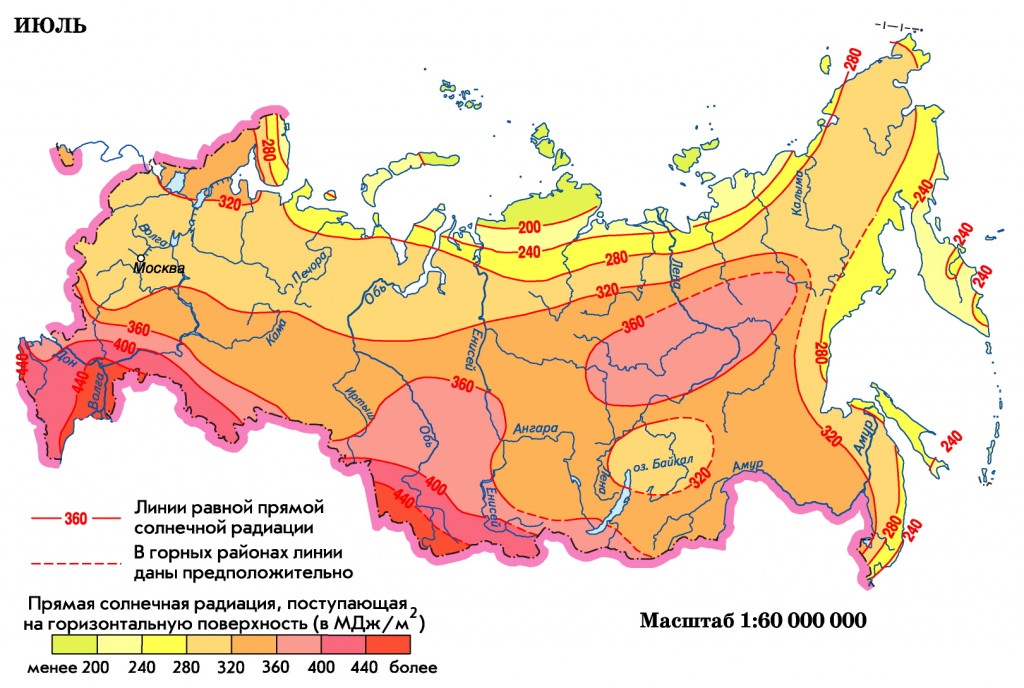

Летом резко возрастает роль солнечной радиации. Наибольших значений радиация достигает в Прикаспии и на Черноморском побережье Кавказа. К северу количество солнечной радиации незначительно убывает, так как к северу увеличивается долгота дня. В заполярье стоит полярный день. Летом радиационный баланс на всей территории страны положительный.

Июльские изотермы проходят субширотно. На самых северных островах температура близка к нулю, на побережье арктических морей + 4° +8°С, у полярного круга температура воздуха достигает уже +10° +13°С. Южнее нарастание температуры идет более плавно. Максимального значения среднеиюльская температура достигает в Прикаспии и Восточном Предкавказье: + 25°С.

Летом суша прогревается и над югом Сибири, атмосферное давление понижается. В связи с этим арктический воздух устремляется вглубь материка, при этом он трансформируется (прогревается). Со стороны Гавайского максимума воздух направляется к Дальнему Востоку, порождая летний муссон. Отрог Азорского максимума заходит на Русскую равнину, западный перенос при этом сохраняется. Летом почти на всей территории России выпадает максимум осадков. В целом, количество осадков летом убывает с запада на восток, от 500 мм в Калининградской области до 200 мм в Центральной Якутии. На Дальнем Востоке их количество вновь увеличивается, в Приморье – до 800 мм. Много осадков выпадает на склонах Западного Кавказа – до 1500 мм, минимум их приходится на Прикаспийскую низменность – 150 мм.

В связи с этим арктический воздух устремляется вглубь материка, при этом он трансформируется (прогревается). Со стороны Гавайского максимума воздух направляется к Дальнему Востоку, порождая летний муссон. Отрог Азорского максимума заходит на Русскую равнину, западный перенос при этом сохраняется. Летом почти на всей территории России выпадает максимум осадков. В целом, количество осадков летом убывает с запада на восток, от 500 мм в Калининградской области до 200 мм в Центральной Якутии. На Дальнем Востоке их количество вновь увеличивается, в Приморье – до 800 мм. Много осадков выпадает на склонах Западного Кавказа – до 1500 мм, минимум их приходится на Прикаспийскую низменность – 150 мм.

Амплитуда среднемесячных температур января и июля увеличивается с запада от Балтики на восток до Тихого океана. Так, в Калининградской области амплитуда составляет 21°С, в Нижегородском Правобережье 31°С, в Западной Сибири 40°С, в Якутии 60°С. Причем увеличение амплитуды идет в основном за счет нарастания суровости зим. В Приморье амплитуда вновь начинает уменьшаться – до 40°С, а на Камчатке – до 20°С.

В Приморье амплитуда вновь начинает уменьшаться – до 40°С, а на Камчатке – до 20°С.

Годовое количество осадков резко различается на равнинах и в горах. На равнинах наибольшее количество осадков выпадает в полосе 55°с.ш. – 65°с.ш., здесь уменьшение осадков идет от 900 мм в Калининградской области до 300 мм в Якутии. На Дальнем Востоке вновь наблюдается увеличение осадков до 1200 мм, а на юго-востоке Камчатки – до 2500 мм. При этом на возвышенных частях рельефа увеличение осадков происходит практически везде. К северу и югу от средней полосы количество осадков убывает: в Прикаспии и тундрах Северо-Востока Сибири до 250 мм. В горах, на наветренных склонах, годовое количество осадков возрастает до 1000 – 2000 мм, а их максимум наблюдается на юго-западе Большого Кавказа – до 3700 мм.

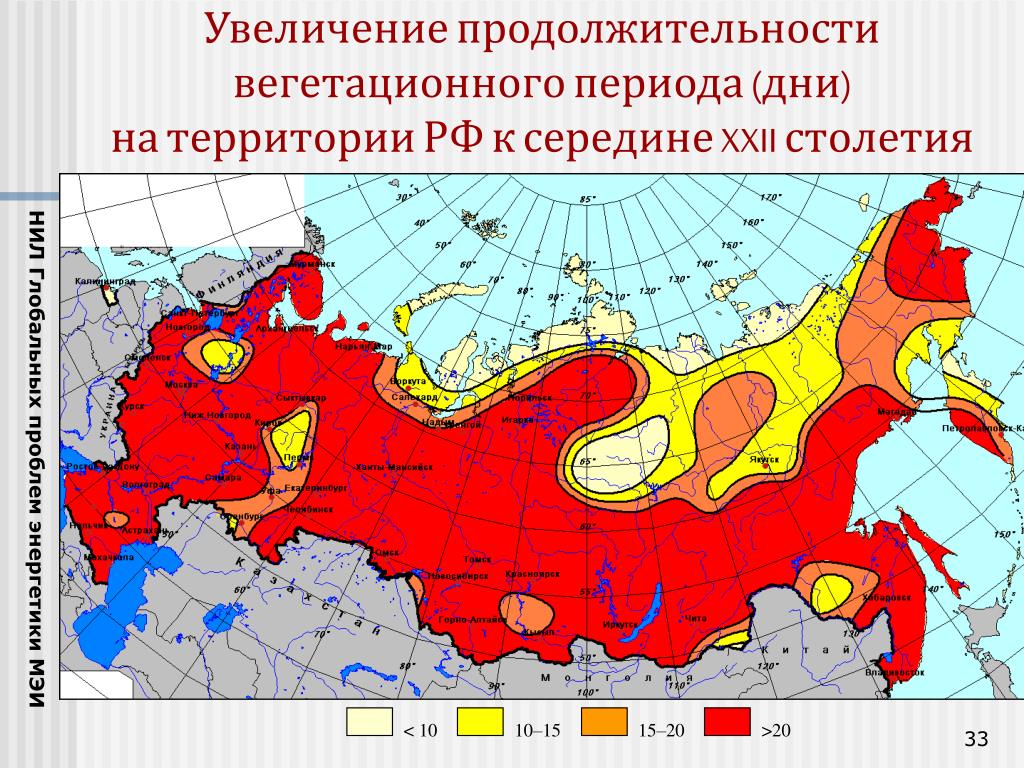

Обеспеченность территории влагой зависит не только от осадков, но и от испаряемости. Она возрастает с севера на юг вслед за увеличением солнечной радиации. Соотношение тепла и влаги – важный климатический показатель, его выражают коэффициентом увлажнения (отношение годового количества осадков к испаряемости). Оптимальное соотношение тепла и влаги наблюдается в лесостепной зоне. К югу дефицит влаги нарастает и увлажнение становится недостаточным. На севере страны увлажнение избыточное.

Оптимальное соотношение тепла и влаги наблюдается в лесостепной зоне. К югу дефицит влаги нарастает и увлажнение становится недостаточным. На севере страны увлажнение избыточное.

Климатические пояса и области

Россия расположена в трех климатических поясах: арктическом, субарктическом и умеренном. Пояса отличаются друг от друга радиационным режимом и господствующими воздушными массами. В пределах поясов формируются климатические области, отличающиеся друг от друга соотношением тепла и влаги, суммой температур периода активной вегетации, режимом осадков.

Арктический пояс охватывает почти все острова Северного Ледовитого океана и северное побережье Сибири. Весь год здесь господствуют арктические воздушные массы. Зимой наблюдается полярная ночь и солнечная радиация отсутствует. Средние температуры января изменяются от -20°С на западе до -38°С на востоке, в июле температура изменяется от 0°С на островах до +5°С на побережье Сибири. Осадков выпадает от 300 мм на западе до 200 мм на востоке, и лишь на Новой Земле, в горах Бырранга и на Чукотском нагорье, до 500 мм. Осадки выпадают преимущественно в виде снега, а летом иногда и в виде моросящих дождей.

Осадки выпадают преимущественно в виде снега, а летом иногда и в виде моросящих дождей.

Субарктический пояс расположен к югу от арктического, он проходит по северу Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин, при этом не выходя за южные границы полярного круга. В Восточной Сибири субарктический пояс простирается значительно дальше на юг – до 60°с.ш. Зимой в этом поясе господствует арктический воздух, а летом – умеренный. На западе, на Кольском полуострове, климат субарктический морской. Средние температуры зимой всего -7°С -12°С, а летом +5°С +10°С. Осадков выпадает до 600 мм в год. К востоку континентальность климата нарастает. В котловинах Северо-Восточной Сибири средняя январская температура падает до -48°С, но к побережью Тихого океана становится теплее более чем в 2 раза. Летние температуры изменяются от +5°С на Новой Земле до +14°С вблизи южной границы пояса. Осадков выпадает 400-450 мм, но в горных районах их количество может увеличиваться до 800 мм.

Умеренный пояс охватывает остальную, большую, часть страны. Весь год здесь преобладают умеренные воздушные массы. В умеренном поясе хорошо выражены сезоны года. В пределах этого пояса наблюдаются существенные различия в соотношении тепла и влаги – как с севера на юг, так и с запада на восток. Изменение климатических особенностей с севера на юг связано с радиационными условиями, а с запада на восток – с циркуляционными процессами. В пределах умеренного пояса выделяют 4 климатические области, в которых соответственно формируются 4 типа климата: умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный.

Весь год здесь преобладают умеренные воздушные массы. В умеренном поясе хорошо выражены сезоны года. В пределах этого пояса наблюдаются существенные различия в соотношении тепла и влаги – как с севера на юг, так и с запада на восток. Изменение климатических особенностей с севера на юг связано с радиационными условиями, а с запада на восток – с циркуляционными процессами. В пределах умеренного пояса выделяют 4 климатические области, в которых соответственно формируются 4 типа климата: умеренно-континентальный, континентальный, резко континентальный, муссонный.

Умеренно-континентальный климат характерен для европейской части России и Предуралья. Здесь часто господствует воздух Атлантики, поэтому зимы несуровые, нередко бывают оттепели. Средняя январская температура изменяется от -4°С на западе до -25°С на востоке, а средняя июльская – от +13°С на севере до +24°С на юге. Осадков выпадает от 800-850 мм на западе до 500-400 мм на востоке. Большая часть осадков приходится на теплый период.

Континентальный климат характерен для Западной Сибири и Прикаспия. Здесь преобладает континентальный воздух умеренных широт. Поступающий с Атлантики воздух, проходя над Русской равниной, трансформируется. Средняя температура зимой в Западной Сибири -20°С -28°С, в Прикаспии – около -6°С. Летом в Западной Сибири бывает от +15°С на севере до +21°С на юге, в Прикаспии – до +25°С. Осадков выпадает 400-500 мм, в Прикаспии не более 300 мм.

Резко континентальный климат характерен для умеренного пояса Средней Сибири и Забайкалья. Весь год здесь господствует континентальный воздух умеренных широт. Средние температуры зимой составляют -30°С -45°С, а летом +15°С +22°С. Осадков выпадает 350-400 мм.

Муссонный климат свойственен для восточной окраины России. Зимой здесь господствует холодный сухой воздух умеренных широт, а летом влажный – с Тихого океана. Средние температуры зимой изменяются от -15°С на островах до -30°С в материковой части региона. Средние температуры летом меняются от +12°С на севере до +20°С на юге. Осадков выпадает до 1000 мм (на Камчатке в 2 раза больше), все осадки приходятся в основном на теплый период года.

Осадков выпадает до 1000 мм (на Камчатке в 2 раза больше), все осадки приходятся в основном на теплый период года.

В горных районах формируются особые, горные, типы климата. В горах увеличивается солнечная радиация, но температура с высотой падает. Для горных районов характерны температурные инверсии, а также горно-долинные ветры. В горах больше выпадает осадков, особенно на наветренных склонах.

Тест по теме «Климат России»

Тест по теме «Климат России»

1 вариант

2 вариант

1. Величина суммарной радиации зависит:

А) от циркуляции воздушных масс;

б) от близости к океану; в) от географической широты места

2. При коэффициенте увлажнения больше 1 увлажнение считается:

А) избыточным; Б) недостаточным;

В) крайне недостаточным

1. На климат России наибольшее влияние оказывает океан:

А) Тихий;

Б) Северный Ледовитый;

В) Атлантический;

Г) Индийский

2. Большая часть территории России расположена в климатическом поясе:

Большая часть территории России расположена в климатическом поясе:

А) арктическом; Б) субарктическом;

В) умеренном.

1 вариант

3. Самый большой показатель отраженной радиации имеет:

А) песок; Б) лес;

В) чернозем; Г) снег.

4. Над Россией зимой перемещаются:

А) арктические воздушные массы;

Б) умеренные воздушные массы;

В) тропические воздушные массы;

Г) экваториальные воздушные массы.

3. Общее количество радиации, достигающее поверхности Земли, называется:

А) солнечная радиация; Б) радиационный баланс;

В) суммарная радиация

4. Самый большой показатель суммарной радиации в России имеет:

А) юг Сибири; Б) Северный Кавказ;

В) юг Дальнего Востока

1 вариант

2 вариант

5 . Какие из перечисленных воздушных масс не оказывают влияния на климат России:

Какие из перечисленных воздушных масс не оказывают влияния на климат России:

а) арктические

б) умеренные

в) тропические

г) экваториальные

6 . Больше всего осадков выпадает:

а) на Алтае

б) на Кавказе

в) на Урале

г) на Камчатке

5 . Самое холодное место в России:

а) Верхоянск

б) Оймякон

в) Северная Земля

г) Якутск

6. Подберите пару: коэффициент увлажнения – природная зона

1.Пустыня а) избыточное

2.Тундра б) достаточное

3.Степь в) недостаточное

4.Лесная зона г) скудное

2 вариант

1 вариант

7. Установите соответствие:

- Русская равнина

- Центр Западно-Сибирской низменности

- Юг Дальнего Востока

А) умеренно- континетальный

Б) Континентальный

В) муссонный

7. Установите соответствие:

- Область низкого атмосферного давления

- Полоса столкновения двух воздушных масс

- Изменение свойств воздушных масс при движении над той или иной территорией

А) атмосферный фронт

Б) трансформация

В) циклон

Г) антициклон

2 вариант

1 вариант

8. Какой тип климата формируется под действием одной воздушной массы с преобладанием ветров с Атлантики? А. умеренно-континентальный;

Какой тип климата формируется под действием одной воздушной массы с преобладанием ветров с Атлантики? А. умеренно-континентальный;

б. континентальный;

в. резко континентальный; г. муссонный.

9. При устойчивом антициклоне могут возникать : А) засухи;

б) засухи и суховеи;

в) засухи, суховеи, наводнения.

8. Основные районы действия летних циклонов:

А) Восточная Сибирь;

б) Дальний Восток;

в) запад Русской равнины; г) арктическое побережье.

9. Назовите район России, где наблюдается самое жаркое лето. А) Сочи;

б) Волгоград;

в) полупустыни Прикаспия;

2 вариант

1 вариант

10. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство – это: А) солнечная радиация;

б) трансформация;

В) агроклиматические ресурсы;

г) увлажнение.

11. Ясная солнечная погода при антициклоне объясняется:

А) нисходящими токами воздуха

Б) восходящими токами воздуха

10. К атмосферным явлениям относятся: А) засухи, суховеи, ураганы, туман;

К атмосферным явлениям относятся: А) засухи, суховеи, ураганы, туман;

Б) сели, обвалы, оползни, ливни; В) землетрясения, вулканы, цунами.

11. Какой тип климата отличается большой амплитудой t и малым количеством осадков? А) умеренно-континентальный;

б) континентальный;

в) резко континентальный; г. муссонный.

1 вариант

2 вариант

12.Распределение температур января на территории России зависит от:

А)географической широты

Б) циркуляции воздушных масс

В) характера подстилающей поверхности

13. В большей степени климат влияет на:

а) транспорт

б) промышленность

в) сельское хозяйство

г) торговлю

12.При движении с юга на север количество солнечной радиации:

А) уменьшается

Б)не изменяется

В) увеличивается

13. При движении с запада на восток с удалением от Атлантического океана:

А)температуры января и июля понижаются

Б) температура января повышается, а июля понижается

В) температура января понижается, а июля повышается

1 вариант

2 вариант

14. Вихревое движение воздуха с низким давлением в центре называют:

Вихревое движение воздуха с низким давлением в центре называют:

А) атмосферным фронтом

Б) антициклоном

В) трансформацией

Г) циклоном

15. Для какой природной зоны характерен скудный коэффициент увлажнения?

А) тундры В) смешанных лесов

Б) пустыни Г) степей

14. Распределение температур июля на территории России зависит от:

А)географической широты

Б) циркуляции воздушных масс

В) характера подстилающей поверхности

15. Самые низкие температуры Января в России наблюдаются:

А) на Крайнем Севере

Б) на северо-востоке Сибири

В) на Чукотке

16. Найдите соответствие между определениями и понятиями:

- Переходная полоса между двумя различными воздушными массами.

а) суммарная радиация

б) Атмосферный фронт.

2.Соотношение осадков и испаряемости.

3. Атмосферный вихрь с повышенным давлением в центре.

в) Трансформация.

4. Атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре.

г) Циклон.

5. Количество солнечной энергии, достигшей поверхности Земли.

д) Антициклон.

6. Явления повышения температуры с высокой в котловинах Сибири (перевёрнутая температура).

е) Коэффициент увлажнения.

7. Оймякон.

ж) Агроклиматические ресурсы.

8. Линия на климатической карте, соединяющая точки с одинаковыми средними температурами воздуха.

з) Засуха.

9. Сильный и продолжительный ветер, выдувающий верхний слой почвы.

и) Пыльные бури.

10. Свойства климата, обеспечивающие сельскохозяйственное производство.

к) «Полюс холода».

л) Инверсия.

м) изотерма.

Прочитайте текст и определите тип климата и территорию, для которой он характерен.

17. «Сюда часто проникает морской воздух с Атлантики. Зима мягкая с частыми оттепелями. Лето теплое. Годовое количество осадков 600-700 мм».

Зима мягкая с частыми оттепелями. Лето теплое. Годовое количество осадков 600-700 мм».

17. «Холодные воздушные массы господствуют в течение всего года. Во время полярной ночи температура может опуститься до -50 °С, а в полярный день воздух прогревается до +4 °С. Осадки в основном выпадают в виде снега».

18. Какой тип погоды описан в приведённых строках поэта Н. Рубцова?

Внезапно небо прорвалось с холодным пламенем и громом!

И ветер начал вкривь и вкось качать сады над нашим домом.

Завеса мутная дождя заволокла лесные дали.

И туча шла, гора горой!

1)циклональный тип погоды,

2) погода при прохождении теплого фронта

3)антициклональный тип погоды,

4) погода при прохождении холодного фронта

- 1вариант

- 1-в

- 2-в

- 3-в

- 4-б

- 5-б

- 6) 1-г, 2-а, 3-в,4-б

- 7) 1-г, 2-в, 3-а, 4-б

- 8-в

- 9-в

- 10-а

- 11-в

- 12-в

- 13-в

- 14-а

- 15-б

- 16) 1-б, 2-е, 3-д, 4-г, 5-а, 6-л, 7-к, 8-м, 9-и, 10-ж

- 17 арктический

- 18 – 4

- 2 вариант

- 1-в

- 2-а

- 3-г

- 4) а,б

- 6-г

- 7) 1-а, 2-б, 3-в, 8-а

- 9-б

- 10-в

- 11-а

- 12-б

- 13-в

- 14-г

- 15-г

- 17-умеренно-континентальный, 18-4

Концентрация приземного озона над территорией России в первом полугодии 2020 года

1. Перов С.П., Хргиян А.Х. Современные проблемы атмосферного озона . Л.: Гидрометеоиздат; 1980. [Google Scholar]

Перов С.П., Хргиян А.Х. Современные проблемы атмосферного озона . Л.: Гидрометеоиздат; 1980. [Google Scholar]

2. Лунин В. В., Попович М. П., Ткаченко С. Н. Физическая химия озона . Москва: МГУ; 1998. [Google Scholar]

3. Белан Б. Д. Тропосферный озон . Томск: Изд-во ИАО СО РАН; 2010. [Google Академия]

4. Разумовский С. В., Зайков Г. Е. Озон и его реакции с органическими соединениями (кинетика и механика) Москва: Наука; 1974. [Google Scholar]

5. Реактивные газы ВМО. Бык. № 2 (ВМО, 2018 г.).

6. Хааген-Смит А.Дж. Химия и физиология смога Лос-Анджелеса. Инд.Инж. хим. 1952; 44: 1342–1346. doi: 10.1021/ie50510a045. [CrossRef] [Google Scholar]

7. Хааген-Смит А.Дж., Фокс М.М. Образование озона при фотохимическом окислении органических веществ. Инд.Инж. хим. 1956;48:1484–1487. doi: 10.1021/ie51400a033. [CrossRef] [Google Scholar]

8. Блейк Д. Р., Роуленд Ф. С. Утечки сжиженного нефтяного газа в городах и их влияние на качество воздуха в Мехико. Наука. 1995; 269: 953–956. doi: 10.1126/science.269.5226.953. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Наука. 1995; 269: 953–956. doi: 10.1126/science.269.5226.953. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

9. Белан Б. Д. Переоборудование транспортных средств на газ — возможные проблемы. Вестн. Рос. акад. наук. 2015; 85: 233–239. [Google Scholar]

10. Еланский Н. Ф. Российские исследования атмосферного озона и его прекурсоров в 2015–2018 гг. Изв., Атмос. Океан. физ. 2020; 56: 141–155. doi: 10.1134/S0001433820020048. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

11. Челибанов В. П., Котельников С. Н., Смирнов Н. В., Ясенко Е. А. Перспективы программно-аппаратного комплекса ПАК-8816 в построении глобальной системы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Биосфера. 2015;7:26–30. doi: 10.24855/biosfera.v7i1.43. [CrossRef] [Google Scholar]

12. Лапченко В. А., Звягинцев А. М. Газовые примеси атмосферы в Карадагском заповеднике в Крыму. Атмос. Океан. Опц. 2015;28:308–311. doi: 10.1134/S1024856015040089. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

13. Чжан Ю., Мао Х. , Дин А., Чжоу Д., Фу С. Влияние синоптических погодных условий на пространственно-временные колебания приземных уровней O 3 в Гонконге в 1999–2011 гг. Атмос. Окружающая среда. 2013;73:41–50. doi: 10.1016/j.atmosenv.2013.02.047. [CrossRef] [Google Scholar]

, Дин А., Чжоу Д., Фу С. Влияние синоптических погодных условий на пространственно-временные колебания приземных уровней O 3 в Гонконге в 1999–2011 гг. Атмос. Окружающая среда. 2013;73:41–50. doi: 10.1016/j.atmosenv.2013.02.047. [CrossRef] [Google Scholar]

14. Shen L., Mickley L.J., Tai A.P.K. Влияние синоптических моделей на изменчивость приземного озона над востоком США с 1980 по 2012 гг. Atmos. хим. физ. 2015;15:10925–10938. doi: 10.5194/acp-15-10925-2015. [CrossRef] [Google Scholar]

15. Plocostea T., Calif R., Jacoby-Koalyb S. Многомасштабная временная корреляция между синхронными измерениями приземного озона и метеорологическими параметрами в Карибском бассейне. Атмос. Окружающая среда. 2019;211:234–246. doi: 10.1016/j.atmosenv.2019.05.001. [CrossRef] [Google Scholar]

16. Звягинцев А. М., Кузнецова И. Н., Шалыгина И. Ю., Лезина Е. А., Лапченко В. А., Никифорова М. П., Демин В. И. Изучение и мониторинг приземного озона в России. тр. Гидрометцентра Российской Федерации. № 2017; 365: 56–70. [Академия Google]

№ 2017; 365: 56–70. [Академия Google]

17. Аршинова В. Г., Белан Б. Д., Лапченко В. А., Лапченко Е. В., Рассказчикова Т. М., Савкин Д. Е., Скляднева Т. К., Толмачев Г. Н., Фофронов А. Ф. Изменение концентрации приземного озона при выпадении осадков. Атмос. Океан. Опц. 2019; 32: 671–679. doi: 10.1134/S1024856019060022. [CrossRef] [Google Scholar]

18. Шалыгина И. Ю., Кузнецова И. Н., Лапченко В. А. Режим приземного озона на станции Кара-Даг в Крыму по наблюдениям 2009–2018 гг. Гидрометеорологические исследования прогнозов. № 2019;2:102–113. [Google Scholar]

19. Людчик А.М., Покаташкин В.И., Гиргждене Р. О связи времени таяния снежного покрова с появлением весеннего максимума озона // Тр. . Тр. семинара «Проблемы мониторинга приземного (тропосферного) озона и нейтрализации его воздействия» (Институт общей физики РАН, Москва, 2013), с. 87–91.

20. Клифтон О. Э., Фиоре А. М., Уильям Дж., Массман В. Дж., Баублиц С. Б., Койл М., Эмберсон Л., Фарес С. , Фармер Д. К., Джентин П., Героса Г., Гюнтер А. Б., Хельмиг Д., Ломбардоцци Д. Л., Мангер Дж. В., Паттон Э. Г., Пуседе С. Э., Шведе Д. Б., Сильва С. Дж., Зоргель М., Штайнер А. Л., Тай А. П. К. Сухое осаждение озона над землей: процессы, измерения и моделирование. Преподобный Геофиз. 2020; 58:1–62. дои: 10.1029/2019RG000670. [CrossRef] [Google Scholar]

, Фармер Д. К., Джентин П., Героса Г., Гюнтер А. Б., Хельмиг Д., Ломбардоцци Д. Л., Мангер Дж. В., Паттон Э. Г., Пуседе С. Э., Шведе Д. Б., Сильва С. Дж., Зоргель М., Штайнер А. Л., Тай А. П. К. Сухое осаждение озона над землей: процессы, измерения и моделирование. Преподобный Геофиз. 2020; 58:1–62. дои: 10.1029/2019RG000670. [CrossRef] [Google Scholar]

21. Антохина О. Ю., Антохин П. Н., Аршинова В. Г., Аршинов М. Ю., Белан Б. Д., Белан С. Б., Давыдов Д. К., Дудорова Н. В., Ивлев Г. А., Козлов А. В., Рассказчикова Т. М., Савкин Д. Е., Симоненков Д. В., Скляднева Т. К., Толмачев Г. Н., Фофонов А. В. Изучение состава воздуха в различных воздушных массах. Атмос. Океан. Опц. 2019;32:72–79. doi: 10.1134/S102485601

20. [CrossRef] [Google Scholar]

22. Уэно Х., Цунемацу Н. Чувствительность образования озона к повышению температуры и уменьшению прекурсоров, оцененная по данным наблюдений. Атмос. Окружающая среда. 2019;211:234–246. doi: 10.1016/j.atmosenv.2019.05.001. [CrossRef] [Google Scholar]

23. Портер В. К., Хилд К. Л. Механизмы и метеорологические факторы зависимости озона от температуры в летнее время. Атмос. хим. физ. 2019;19:13367–13381. doi: 10.5194/acp-19-13367-2019. [CrossRef] [Google Scholar]

Портер В. К., Хилд К. Л. Механизмы и метеорологические факторы зависимости озона от температуры в летнее время. Атмос. хим. физ. 2019;19:13367–13381. doi: 10.5194/acp-19-13367-2019. [CrossRef] [Google Scholar]

24. Белан Б. Д., Савкин Д. Е., Толмачев Г. Н. Температурная зависимость скорости генерации озона в приземном слое воздуха. Атмос. Океаническая опт. 2018;31:187–196. doi: 10.1134/S1024856018020045. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

25. Ма М., Гао Ю., Ван Ю., Чжан С., Леунг Л.Р., Лю С., Ван С., Чжао Б., Чанг С., Су Х., Чжан Т., Шэн Л. , Яо С., Гао Х. Значительное повышение уровня озона над Северо-Китайской равниной в результате увеличения биогенных выбросов из-за волн тепла и земного покрова летом 2017 года. Атмос. хим. физ. 2019;19:12195–12207. doi: 10.5194/acp-19-12195-2019. [CrossRef] [Google Scholar]

26. Yang L., Luo H., Yuan Z., Zheng J., Huang Z., Li C., Lin X., Louie P.K.K., Chen D., Bian Y. Quantitative воздействие изменений метеорологических условий и выбросов прекурсоров на долгосрочную тенденцию содержания атмосферного озона в дельте Жемчужной реки, Китай, и последствия для стратегии контроля озона. Атмос. хим. физ. 2019;19:12901–12916. doi: 10.5194/acp-19-12901-2019. [CrossRef] [Google Scholar]

Атмос. хим. физ. 2019;19:12901–12916. doi: 10.5194/acp-19-12901-2019. [CrossRef] [Google Scholar]

27. Еланский Н. Ф., Сеник И. А. Измерения приземной концентрации озона на высокогорной станции Кисловодск: сезонные и суточные вариации // Изв. РАН. Физ. Атмос. Океана. 1995; 31: 251–259. [Google Scholar]

28. Сеник И. А., Еланский Н. Ф., Беликов И. Б., Лисицына Л. В., Галактионов В. В., Кортунова З. В. Основные закономерности временной изменчивости приземного озона в районе г. Кисловодск на высотах 870 и 2070 м над уровнем моря . Изв. Атмос. Океан. физ. 2005; 41: 67–79.. [Google Scholar]

29. Шукуров К.А., Сеник И.А., Постыляков О.В. Влияние дальнего переноса на приземный озон на высокогорной научной станции Института общей физики РАН (Северный Кавказ, Кисловодск)», в сб. XXVI Международного симпозиума «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», 6–10 июля, 2020, Москва, Россия (Издательство ИОА СО РАН, Томск, 2020). С. Д-211.

30. Шукуров К. А., Постыляков О.В., Боровский А.Н., Шукурова Л.М., Груздев А.Н., Елохов А.С., Савиных В.В., Мохов И.И., Семенов В.А., Чхетиани О.Г., Сеник И.А. и температурных аномалий траекторными методами на А.М. Обуховского института физики атмосферы», Конф. ИОП. Сер.: Земная среда. науч. 231 , 012048 (2019). 10.1088/1755-1315/231/1/012048

А., Постыляков О.В., Боровский А.Н., Шукурова Л.М., Груздев А.Н., Елохов А.С., Савиных В.В., Мохов И.И., Семенов В.А., Чхетиани О.Г., Сеник И.А. и температурных аномалий траекторными методами на А.М. Обуховского института физики атмосферы», Конф. ИОП. Сер.: Земная среда. науч. 231 , 012048 (2019). 10.1088/1755-1315/231/1/012048

31. Зуев В. Е., Белан Б. Д., Кабанов Д. М., Ковалевский В. К., Лукьянов О. Ю., Мелешкин В. Е., Микушев М. К., Панченко М. В., Пеннер И. Е., Покровский Е. В. Сакерин С. М., Терпугова С. А., Тумаков А. Г., Шаманаев В. С., Щербатов А. И. Самолет-лаборатория экологических исследований Ан-30 «ОПТИК-Э». Атмосфера Океан. Опц. 1992;5:658–663. [Google Scholar]

32. Анохин Г. Г., Антохин П. Н., Аршинов М. Ю., Барсук В. Е., Белан Б. Д., Белан С. Б., Давыдов Д. К., Ивлев Г. А., Козлов А. В., Козлов В. С., Морозов М. В., Панченко М. В., Пеннер И. Е., Пестунов Д. А., Сиков Г. П., Симоненков Д. В., Синицын Д. С., Толмачев Г. Н., Филиппов Д. В. , Фофонов А. В., Чернов Д. Г., Шаманаев В. С., Шмаргунов В. П. Самолетная лаборатория ОПТИК Ту-134. Опц. Атмос. Океана. 2011; 24:805–816. [Google Scholar]

, Фофонов А. В., Чернов Д. Г., Шаманаев В. С., Шмаргунов В. П. Самолетная лаборатория ОПТИК Ту-134. Опц. Атмос. Океана. 2011; 24:805–816. [Google Scholar]

33. Аршинов М. Ю., Белан Б. Д., Краснов О. А., Ковалевский В. К., Пирогов В. А., Плотников А. П., Толмачев Г. Н., Фофонов А. В. Сравнение ультрафиолетовых и хемилюминесцентных озонометров. Атмосфера Океан. Опц. 2002; 15: 656–658. [Академия Google]

34. Данли Э. Дж., Херндон С. К., Нельсон Д. Д., Волкамер Р. М., Лэмб Б. К., Оллвайн Э. Дж., Груттер М., Рамос Вильегас С. Р., Маркес С., Бланко С., Карденас Б., Колб С. Э., Молина Л. Т. , Молина М. Дж. Техническое примечание: Оценка стандартных мониторов озона с поглощением ультрафиолетового излучения в загрязненной городской среде. Атмос. хим. физ. 2006; 6: 163–3180. doi: 10.5194/acp-6-3163-2006. [CrossRef] [Google Scholar]

35. Белан Б. Д., Толмачев Г. Н., Фофонов А. В. Вертикальное распределение озона в тропосфере над южными районами Западной Сибири. Атмос. Океаническая опт. 2011; 24:181–187. doi: 10.1134/S1024856011020059. [CrossRef] [Google Scholar]

2011; 24:181–187. doi: 10.1134/S1024856011020059. [CrossRef] [Google Scholar]

36. Моисеенко К.Б., Штабкин Ю.В. А., Березина Е. В., Скороход А. И. Региональные фотохимические источники приземного озона в Европе и Западной Сибири. Изв., Атмос. Океан. физ. 2018; 54: 545–557. doi: 10.1134/S0001433818060105. [CrossRef] [Google Scholar]

37. Акритидис Д., Поццер А., Занис П. О влиянии будущего изменения климата на складки тропопаузы и тропосферный озон. Атмос. хим. физ. 2019;19:14387–14401. doi: 10.5194/acp-19-14387-2019. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]

38. Гриффитс П.Т., Кибл Дж., Шин Ю.М., Абрахам Н.Л., Арчибальд А.Т., Пайл Дж.А. Об изменении роли стратосферы в балансе тропосферного озона: 1979–2010 гг. // Геофиз. Преподобный Летт. 46 (10) (2020). 10.1029/2019GL086901

39. Калабокас П., Дженсен Н. Р., Ровери М., Хьорт Дж., Еременко М., Куэста Дж., Дюфур Г., Форе Г., Бикманн М. Изучение влияния тропосферного опускания на весенние и летние концентрации приземного озона на станции JRC Испра в северной Италии. Атмос. хим. физ. 2020; 20: 1861–1885. дои: 10.5194/acp-20-1861-2020. [CrossRef] [Google Scholar]

Атмос. хим. физ. 2020; 20: 1861–1885. дои: 10.5194/acp-20-1861-2020. [CrossRef] [Google Scholar]

40. Zhu X., Ma Z., Li Z., Wu J., Guo H., Yin X., Ma X., Qiao L. Воздействие метеорологических условий на ночной приземный озон улучшение в летнее время в Пекине. Атмос. Окружающая среда. 2020;225:117368. doi: 10.1016/j.atmosenv.2020.117368. [CrossRef][Google Scholar]

41. Гигиенический норматив ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе городов и сельской местности». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 165 (в редакции от 31 мая 2018 г.).

42. Гигиенический норматив ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.02.2018 № 25.

43. Ари А. Комплексное исследование выбросов газов и частиц лазерными принтерами: Химический состав и оценка риска для здоровья. Атмос. Загрязн. Рез. 2020; 11: 269–282. doi: 10.1016/j.apr.2019.10.013. [CrossRef] [Google Scholar]

Атмос. Загрязн. Рез. 2020; 11: 269–282. doi: 10.1016/j.apr.2019.10.013. [CrossRef] [Google Scholar]

Потенциал солнечной фотоэлектрической энергии по странам

- Электронная почта

- Распечатать

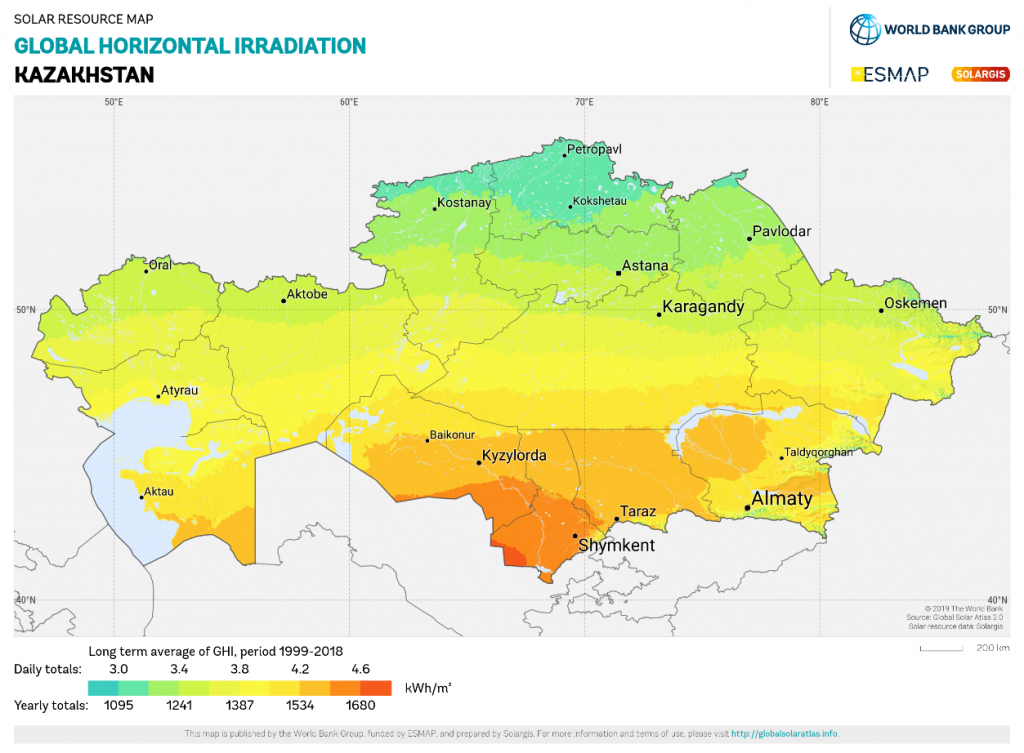

Политики и инвесторы часто задаются вопросом, достаточно ли хорош потенциал солнечной энергетики в конкретной стране или регионе, чтобы им можно было воспользоваться, и если да, то в каком масштабе.

До сих пор не существовало глобальной и согласованной оценки фотоэлектрического потенциала на уровне страны. Новый отчет Всемирного банка — «Потенциал солнечной фотоэлектрической энергии по странам» — пытается восполнить этот пробел, оценивая теоретический потенциал (общий солнечный ресурс), практический потенциал (с учетом дополнительных факторов, влияющих на эффективность фотоэлектрического преобразования и основных ограничений землепользования).

Отчет основан на данных, предоставленных Всемирным банком через Глобальный солнечный атлас, бесплатный веб-инструмент, предоставляющий самые последние данные о потенциале солнечных ресурсов во всем мире. Он сопровождается информационными бюллетенями по странам, загружаемыми из Глобального солнечного атласа, в которых содержится сводка о ресурсном потенциале и его сравнении с другими странами.

Данные позволяют оценить или сравнить практически любой сайт, регион или страну. Удивительно, но разница в среднем практическом потенциале между странами с самым высоким потенциалом (например, Намибия) и с самым низким (например, Ирландия) чуть меньше, чем в два раза. Всего 93% населения мира проживает в странах со среднесуточной солнечной фотоэлектрической мощностью от 3,0 до 5,0 кВтч/кВт·ч. Около 70 стран могут похвастаться отличными условиями для солнечных фотоэлектрических систем, где среднесуточная выработка превышает 4,5 киловатт-часа на установленный киловатт мощности (кВтч/кВт) — этого достаточно для кипячения около 25 литров воды. В этой категории доминируют страны Ближнего Востока, Северной Африки и Африки к югу от Сахары, а также Афганистан, Аргентина, Австралия, Чили, Иран, Мексика, Монголия, Пакистан, Перу и многие страны островов Тихого и Атлантического океанов.

В этой категории доминируют страны Ближнего Востока, Северной Африки и Африки к югу от Сахары, а также Афганистан, Аргентина, Австралия, Чили, Иран, Мексика, Монголия, Пакистан, Перу и многие страны островов Тихого и Атлантического океанов.

В общей сложности 86% населения мира проживает в 150 странах, где разница между максимальной и минимальной выработкой в разные сезоны меньше двух раз, а среднесуточная выработка превышает 3,5 кВтч/кВтп.

Наряду с солнечными ресурсами потенциал роста солнечной промышленности определяется потребностями в электроэнергии; поддерживающая или ограничительная политика; стоимость и срок окупаемости; риски, связанные с погодой; устойчивость электрических сетей; предсказуемость подачи солнечной энергии; объединение сетей, обеспечивающее передачу и распределение; и другие технические, социальные и экономические факторы. Следовательно, солнечные фотоэлектрические системы могут по-прежнему быть экономически привлекательными в странах с относительно низким потенциалом солнечных ресурсов из-за преобладания высоких цен на электроэнергию или высокой дневной пиковой нагрузки от промышленности или кондиционирования воздуха.

Этот отчет предназначен для предоставления результатов для сравнения высокого уровня между странами и регионами по их потенциалу солнечной энергии и предназначен для повышения осведомленности, стимулирования инвестиционного интереса и информирования общественности.

В Эфиопии только 0,005% территории страны могут генерировать достаточно энергии для покрытия существующих потребностей, а в Мексике этот показатель составляет всего 0,1%.

Всемирный банк обязуется поддерживать такие страны в использовании возможностей недорогой экологически чистой солнечной энергии таким образом, чтобы это способствовало экономическому развитию и созданию рабочих мест, например, в рамках Инициативы по снижению риска солнечной радиации в рамках Программы помощи в управлении энергетическим сектором. Наша поддержка простирается от расширения рынков для распространения солнечных домашних систем в рамках нашей инициативы Lighting Global до создания зеленых мини-сетей и инвестиций в солнечные парки коммунального масштаба и общую инфраструктуру в поддержку развития частного сектора.