Расчет системы воздушного отопления частного дома Антарес Комфорт

Статьи по теме

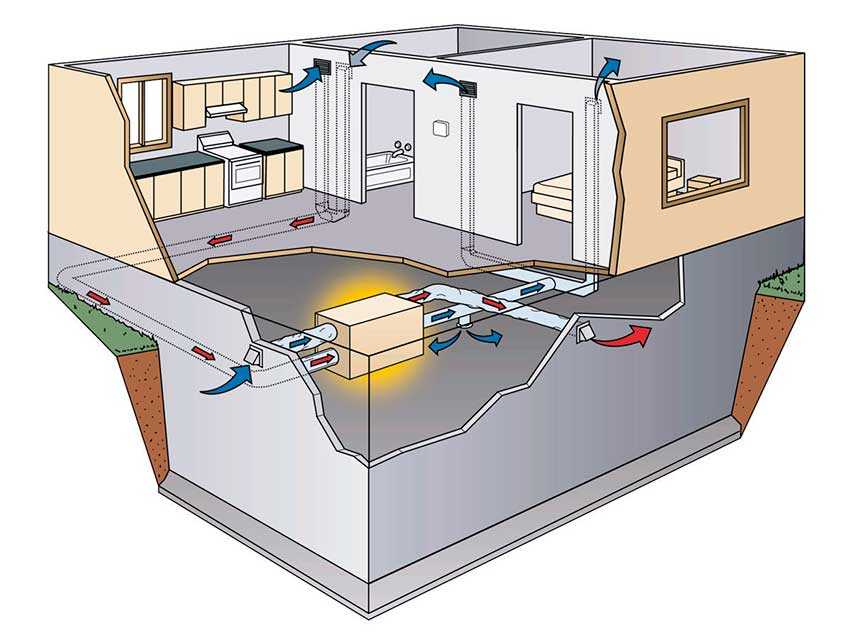

Необходимо понимать, что результаты расчета воздушного отопления частного дома очень жестко привязаны к характеристикам стен, потолка, перекрытий и т.д., точнее говоря, привязаны к их теплопотерям. Изменение теплопотерь элементов конструкции дома неизбежно приведет к тому, что расчет воздушного отопления придется делать заново! В противном случае клиент получит совсем не те условия комфорта, которые были ему обещаны, и, естественно, останется недоволен. Приведем простой пример – клиент решил сделать крышу мансарды более теплой, и потребовал проложить еще один слой утеплителя. Но расчет воздушного отопления не учитывал эти изменения конструкции, в итоге температура в мансарде была вовсе не 22°С, как должно было быть согласно расчетам, а все 25°С, что, в общем-то, немного жарковато.

Обратный пример – при строительстве каркасного дома недобросовестная бригада строителей ухитрилась продать налево часть утепляющих материалов, в итоге толщина утеплителя в некоторых местах стен была не 150, а всего 100 мм.

Поэтому, если вы заказываете проект воздушного отопления, а потом начинаете менять конструкцию дома, обязательно согласуйте все изменения с проектировщиком системы отопления. Иначе в будущем могут быть весьма неприятные сюрпризы.

Расчет системы воздушного отопления частного дома обычно состоит из нескольких этапов:

- Расчет теплопотерь каждого помещения дома – комнат, коридоров, санузлов и т.

д.

д. - На основании расчета из п. 1 определяется требуемое количество теплого воздуха, который нужно подать в каждое помещение дома (в куб.м.)

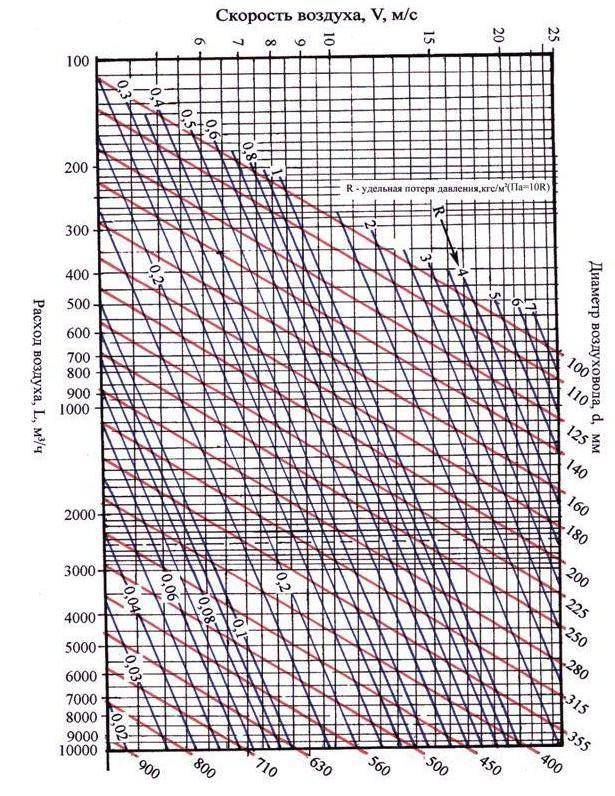

- На основании расчета объемов воздуха выбирается диаметр и количество воздуховодов для каждого помещения дома, а также необходимая скорость воздуха для получения расчетного расхода.

- На основании расчета объемов воздуха выбирается сечение магистральных воздуховодов.

- На основании расчета из п. 1 определяется суммарное количество теплопотерь всего дома, при этом учитывается и та мощность, которая потребуется на работу дополнительного оборудования, например увлажнителя. На основании этих теплопотерь выбирается мощность электрического нагревателя или отопительного котла.

Рассмотрим теперь более подробно каждый этап расчета системы воздушного отопления частного дома на примере небольшого дачного домика площадью 96 кв.м., внешний вид которого приведен на картинке в начале статьи. Дом двухэтажный, построен по канадской технологии Экопан из sip-панелей. В доме проживают 3 человека, установлен водогрейный котел 18 кВт и газовая плита. Поэтажные планы:

В доме проживают 3 человека, установлен водогрейный котел 18 кВт и газовая плита. Поэтажные планы:

1. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет теплопотерь

Собственно говоря, для небольших частных или загородных домов не обязательно точно рассчитывать теплопотери. Достаточно знать баланс теплопотерь всего дома. При этом даже ошибка в расчетах на десяток процентов совсем не будет фатальной, поскольку система воздушного отопления Антарес Комфорт обладает достаточным запасом по прокачиваемым объемам воздуха, достаточно просто отрегулировать вентилятор на более высокие обороты. Но надо понимать, что вообще говоря, скорость потока воздуха на выходе из воздуховода, а точнее из вентиляционной решетки не должна быть выше 1,5 м/с (оптимальное значение), либо, в крайнем случае, выше 2 м/с (максимально рекомендуемое значение). В противном случае могут появиться вибрации или турбуленция, а в связи с этим и повышенный уровень шума. Естественно, что мощности электрического нагревателя или отопительного котла должно хватить для компенсации всех реальных теплопотерь всего дома.

При расчете системы воздушного отопления на теплопотери необходимо в первую очередь рассчитать теплопотери всех стен. При этом можно ориентировочно считать, что 5 см минераловаты имеют такие же теплопотери, как 15 см бруса или бревна, 30 см пеноблоков или 50 см кирпича. Речь идет разумеется о толщине стены из названных материалов. Т.е. например стена с 5 см минераловатного утеплителя типа URSA будет иметь такие же теплопотери, как стена из бруса толщиной 15 см. или кирпичная стена толщиной 50 см.

При расчете можно считать, что у стены из 5 см минераловатной плиты теплопотери будут приблизительно 48 Вт/м2, у стены из 10 см – 25 Вт/м2, из 15 см – 16 Вт/м2. Больше трех слоев утеплителя (5 см х 3 слоя = 15 см) обычно никто не ставит. В эти цифры входят и теплопотери каркаса дома, в котором находится утеплитель.

А как быть, если стены вашего дома состоят из разных материалов, например, сама стена из брус 150 х 150, а, а снаружи установлен еще слой утеплителя? В этом случае проще все привести к одному типу материалов – к минераловате. Как уже было сказано выше, 15 см бруса эквивалентны 5 см минераловаты, поэтому будем считать, что теплопотери нашей композитной стены эквиваленты теплопотерям стены из 10 см минераловаты (15 см бруса это 5см минераловаты, плюс еще один слой 5 см минераловаты = 10 см) – т.е. 25 Вт/м 2

Как уже было сказано выше, 15 см бруса эквивалентны 5 см минераловаты, поэтому будем считать, что теплопотери нашей композитной стены эквиваленты теплопотерям стены из 10 см минераловаты (15 см бруса это 5см минераловаты, плюс еще один слой 5 см минераловаты = 10 см) – т.е. 25 Вт/м 2

Теплопотери нижнего перекрытия и крыши считаются точно так же, как и теплопотери стен, но полученный результат нужно увеличить на 30% – поскольку в перекрытиях и крыше элементы деревянного каркаса распложены более часто, чем в стенах. Например, для крыши из 15 см минераловатного утеплителя теплопотери будут не 16 Вт/м2, а все 24 Вт/м2

Есть другой, более легкий способ определения эквивалентной толщины минераловатного утеплителя для расчета теплопотерь – калькулятор расчета отопления частного дома, сделанный в виде файла Microsoft Excel. На втором листе калькулятора можно поставить толщину всех используемых в стене, крыше или перекрытии материалов и получить тепловой эквивалент стены из пеноплистирола.

где Тнорм – нормируемая зимняя температура региона, в котором построен дом, например, для Московской области это -28°С.

Для каркасной конструкции (например крыши или перекрытия) значение теплового эквивалента нужно уменьшить на 10%.

Расчет теплопотерь окон и дверей тоже не представляет сложности. Для обычного деревянного окна эпохи развитого социализма (того, что со щелями для вентиляции) это 200 Вт/м2. Для двухкамерных стеклопакетов – 100 Вт/м2. Для более дорогих и современных стеклопакетов – 80 Вт/м2. Теплопотери внешних дверей приблизительно можно принять равными 90 Вт/м2.

Кроме прямых теплопотерь (через стены, перекрытия и крышу), в любом доме есть еще теплопотери на вентиляцию. Но их проще учесть не через сам расход тепла (в Вт), а через необходимые для их компенсации объемы воздуха. Поэтому их мы учтем позже, на этапе 2.

Приведенный здесь расчет теплопотерь – приблизительный. Но он тем не менее позволяет получить баланс теплопотерь по всему дому. Стороны света, роза ветров, нагрев солнечным излучением через окна и т.д. в данном расчете не учитываются, но для небольших частных домов они и не нужны. Тем более, что полученные при расчетах цифры мы увеличим для надежности в 2 раза, получив таким образом значительный запас по требуемой мощности нагревателя или котла отопления. А мощности вентилятора системы воздушного отопления Антарес Комфорт заведомо хватит на то, чтобы при необходимости прокачать требуемый объем воздуха.

Для холодных полов первого или цокольного этажа полученные теплопотери нужно увеличить на 10%. Это, во-первых, позволит учесть возможную погрешность расчета, а во-вторых, более точно выровняет температуру на первом и втором этажах, т.к. теплый воздух с первого этажа будет всегда подниматься на второй.

После того, как для каждого элемента поверхности дома (стен, крыши, пола, перекрытий, окон, дверей) рассчитаны значения удельных теплопотерь, надо определить площадь каждого из этих элементов, контактирующую с окружающей средой и рассчитать полные теплопотери. При этом площадь определяется по внешнему контуру стен. Для расчета площади стен второго этажа высоту стен фронтонов берут до крыши, если второй этаж обогревается, а крыша и фронтоны полностью утеплены.

При этом площадь определяется по внешнему контуру стен. Для расчета площади стен второго этажа высоту стен фронтонов берут до крыши, если второй этаж обогревается, а крыша и фронтоны полностью утеплены.

Полные теплопотери Q через каждый элемент поверхности дома – это произведение его площади S на его удельные теплопотери q:

У того дома, который мы рассматриваем в качестве примера, стены построены из sip-панелей, т.е. 1,2 см OSB + 14 см пенополистирола + 1,2 см OSB, удельные теплопотери q = 17 Вт/м2

Перекрытия и крыши похожие – 1,2 см OSB + 18 см пенополистирола + 1,2 см OSB, удельные теплопотери q = 17 Вт/м2

В качестве окон хозяин дома пожелал иметь двухкамерные стеклопакеты, удельные теплопотери q = 100 Вт/м2

Рассчитав все теплопотери и сведя их в таблицу, получим следующий результат:

| 1 Этаж | Теплопотери, Вт | Мансарда | Теплопотери, Вт |

|---|---|---|---|

1. 1. 1. |

467 | 2.1. | 1 294 |

| 1.2. | 747 | 2.2. | 760 |

| 1.3. | 74 | 2.3. | 1 126 |

| 1.4. | 2.4. | 801 | |

| 1.5. | 921 | Итого | 3 981 |

| 1.6. | 2 210 | ||

| Итого | 4 553 | Всего | 8 534 |

Переходим к этапу 2.

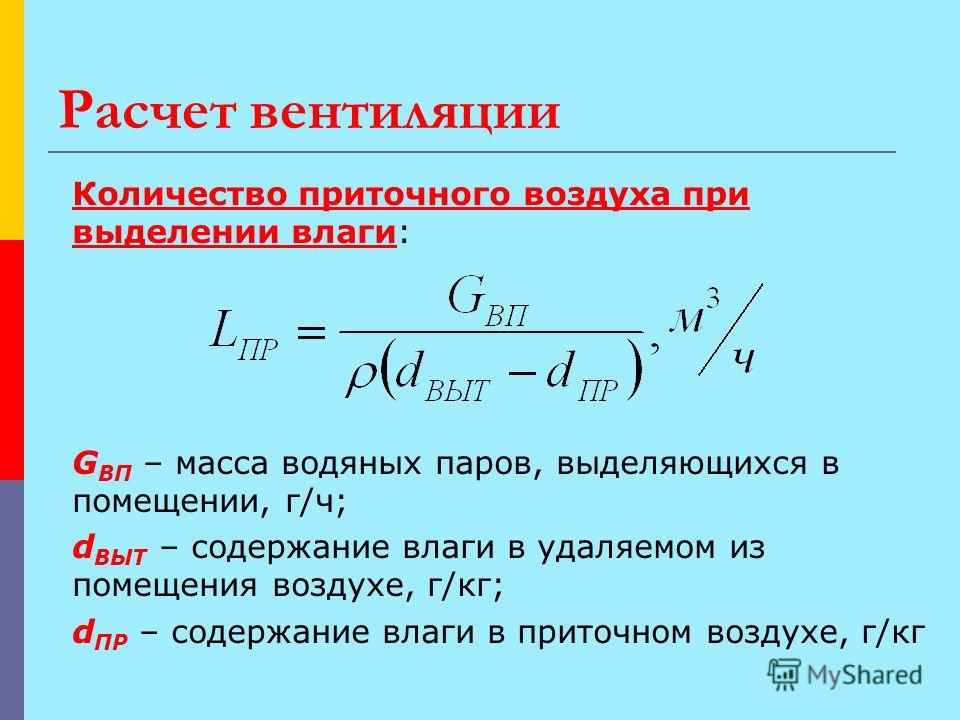

2. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет количества теплого воздуха.

Принимаем, что каждый кубометр воздуха может перенести 10 Вт тепла. Тогда получим следующие результаты расхода по воздуху (в час) для каждого помещения дома:

| 1 Этаж | Объем воздуха | Мансарда | Объем воздуха |

|---|---|---|---|

1. 1. 1. |

47 | 2.1. | 65 |

| 1.2. | 74 | 2.2. | 76 |

| 1.3. | 73 | 2.3. | 113 |

| 1.4. | 13 | 2.4. | 80 |

| 1.5. | 92 | Итого | 334 |

| 1.6. | 226 | ||

| Итого | 525 | Всего | 859 |

Теперь вернемся к учету теплопотерь на вентиляцию, помните, мы говорили об этом на этапе 1?

Теплопотери на вентиляцию учитываются просто. На каждого человека нужно 30 м³/час свежего воздуха, на каждый отопительный котел – 2 м³/час на 1 кВт мощности котла, на каждую газовую плиту – 15 м³/час.

Как уже было сказано в начале статьи, в доме проживают 3 человека, есть газовая плита и котел отопления 18 кВт. Т.е. на вентиляцию нужно дополнительно 140 м³/час воздуха:

Т.е. на вентиляцию нужно дополнительно 140 м³/час воздуха:

Если все это перевести в теплопотери, то для Московского региона (в котором построен наш дом) при зимней нормируемой температуре – 28°С для прогрева воздуха до комнатной температуры нужно будет потратить 23 Вт на каждый кубометр, итого 3,2 кВт на дополнительные теплопотери по вентиляции.

Теперь нужно внимательно проанализировать полученную таблицу с расходом воздуха. Например, в данном доме теплопотери в коридоре на первом этаже минимальны, а в коридоре второго этажа, наоборот, достаточно велики. Поэтому будет целесообразно сделать небольшое перераспределение потоков – часть воздуха для коридора второго этажа подать наоборот в коридор на первом этаже – на второй этаж теплый воздух все равно попадет естественным путем.

3. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет диаметра и количества воздуховодов

Для того, чтобы система воздушного отопления дома получилась компактной и не нарушала целостность интерьера, нужно ограничить диаметры подающих воздуховодов. Стандартные гибкие шумоглушащие воздуховоды выпускаются двух диаметров – 100 и 125 мм (это внутренний диаметр, внешний больше на 50 мм).

Стандартные гибкие шумоглушащие воздуховоды выпускаются двух диаметров – 100 и 125 мм (это внутренний диаметр, внешний больше на 50 мм).

Также в подающих воздуховодах нужно ограничить скорость воздуха, иначе система отопления получится излишне шумной (что характерно для американских и канадских систем). Оптимальная скорость воздуха 1…2 м/c. Но при необходимости она может быть и немного выше чем 2 м/c, но если есть возможность, то лучше все-таки не превышать оптимальных значений.

Если скорость воздуха 1 м/с то за час через воздуховод с внутренним диаметром 100 мм будет прокачано 30 м3, через воздуховод с внутренним диаметром 125 мм – уже 45 м3. При скорости воздуха 2 м/c – соответственно в 2 раза больше, 60 м3 и 90 м3.

Теперь нужно выбрать диаметр и количество подающих воздуховодов на основе рассчитанных ранее нужных объемов воздуха, а также рассчитать скорость воздуха в этих воздуховодах, не забывая о том, что было написано выше – скорость должна быть в пределах 1…2 м/c. Величины скоростей воздуха понадобятся в дальнейшем – во время пуско-наладки всей системы воздушного отопления.

Величины скоростей воздуха понадобятся в дальнейшем – во время пуско-наладки всей системы воздушного отопления.

| 1 Этаж | Кол-во/Диам. | Скорость, м/с | Мансарда | Кол-во/Диам. | Скорость, м/с |

|---|---|---|---|---|---|

| 1.1. | 1/100 | 1,56 | 2.1. | 1/125 | 1,44 |

| 1.2. | 1/125 | 1,64 | 2.2. | 1/125 | 1,68 |

| 1.3. | 1/125 | 1,62 | 2.3. | 2/125 | 1,25 |

| 1.4. | 1/100 | 0,43 | 2.4. | 1/125 | 1,77 |

| 1.5. | 1/125 | 2,04 | Итого | 5/125 | |

1. 6. 6. |

3/125 | 1,67 | |||

| Итого | 2/100 6/125 | Всего | 2/100 11/125 |

Нужно помнить, что в таблице выше мы рассчитали количество подающих воздуховодов – по ним теплый воздух подается в помещения дома. Но его оттуда нужно еще как-то забрать. Поэтому кроме подающих воздуховодов, нужно еще такое же количество обратных. Диаметр у них такой же, как и у подающих воздуховодов.

Последний пункт расчета на данном этапе – выбор диаметра воздуховода для вентиляции – по которому в дом поступает часть свежего воздуха с улицы. Для данного дома достаточно воздуховода диаметром 125 мм.

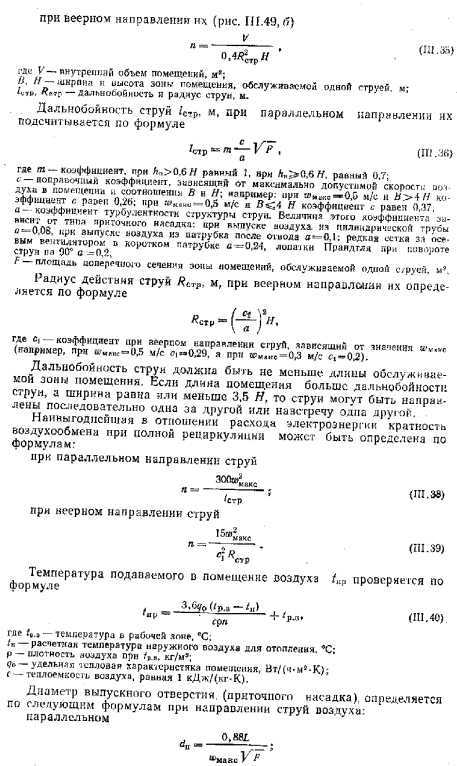

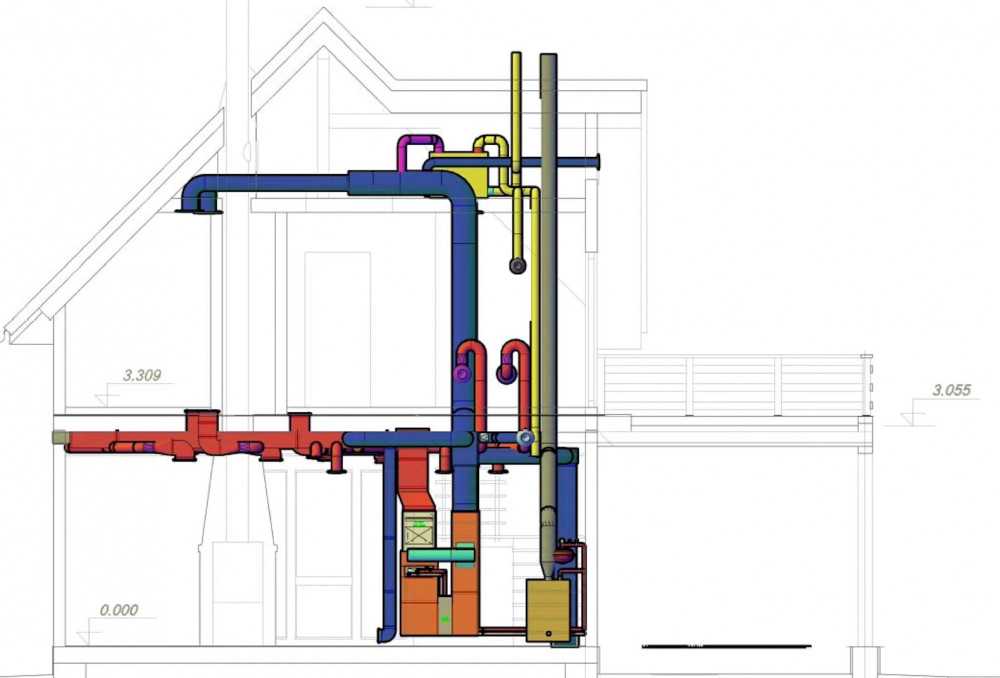

4. Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет сечения магистральных воздуховодов

В магистральных воздуховодах скорость воздуха может быть повыше, чем в подающих воздуховодах – СНиП рекомендует не превышать значения 4 м/c.

Зная суммарный объем воздуха, который нужно прогнать по всем помещениям дома и ограничиваясь скоростью не более 4 м/c, получаем, что магистральные воздуховоды – как прямой, так и обратный – должны быть сечением 250 х 400 мм или 200 х 450 мм. Либо можно использовать круглые воздуховоды диаметром 315 мм. Вообще говоря, агрегат воздушного отопления АВН системы воздушного отопления Антарес Комфорт сконструирован таким образом, чтобы на него можно было установить прямоугольный прямой воздуховод и 2 круглых обратных. Прямоугольное сечение прямого воздуховода выбрано потому, что с ним на агрегат АВН можно без доработок установить внутренний блок канального кондиционера.

В общем случае сечение магистральных воздуховодов выбирается в соответствии с суммарным объемом прокачиваемого воздуха:

- 850 м3/час – сечение воздуховодов 200 х 400 мм

- 1 000 м3/час – сечение воздуховодов 200 х 450 мм

- 1 100 м3/час – сечение воздуховодов 200 х 500 мм

- 1 200 м3/час – сечение воздуховодов 250 х 450 мм

- 1 350 м3/час – сечение воздуховодов 250 х 500 мм

- 1 500 м3/час – сечение воздуховодов 250 х 550 мм

- 1 650 м3/час – сечение воздуховодов 300 х 500 мм

- 1 800 м3/час – сечение воздуховодов 300 х 550 мм

5.

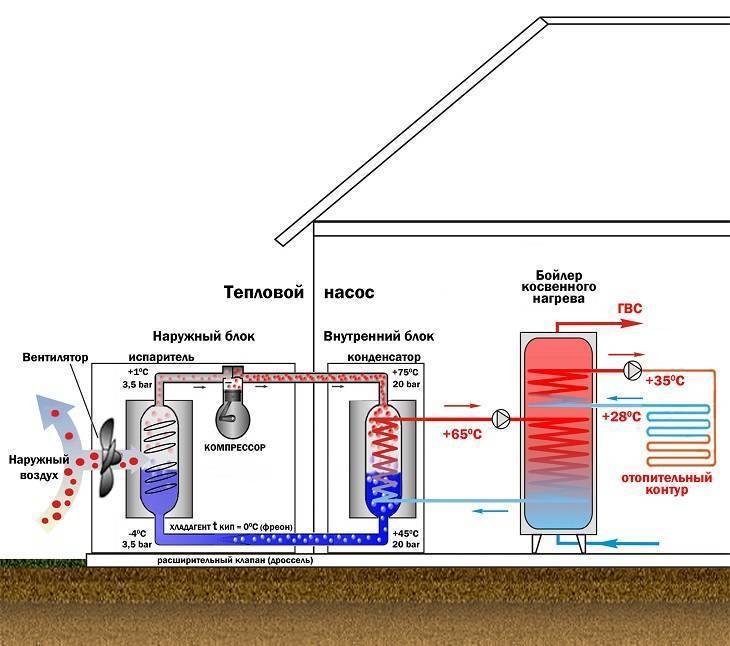

Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет мощности нагревателя или отопительного котла

Расчет системы воздушного отопления частного дома. Расчет мощности нагревателя или отопительного котлаПолные теплопотери дома мы рассчитали на этапе 1, это 8,5 кВт. Чтобы не забивать себе голову расчетами, выберем мощность отопительного котла с двойным запасом – т.е. 18 кВт. Этой мощности заведомо хватит на то, чтобы обеспечить дом и теплом, и горячей водой, и при необходимости – теплыми полами.

С электронагревателем достаточно взять запас 1,5. Поскольку совместно с агрегатом воздушного отопления АВН работают нагреватели НЭ мощностью 6, 9, 12, 18, 24 и 30 кВт, то при желании отапливаться электричеством выберем нагреватель НЭ-12, мощностью 12 кВт.

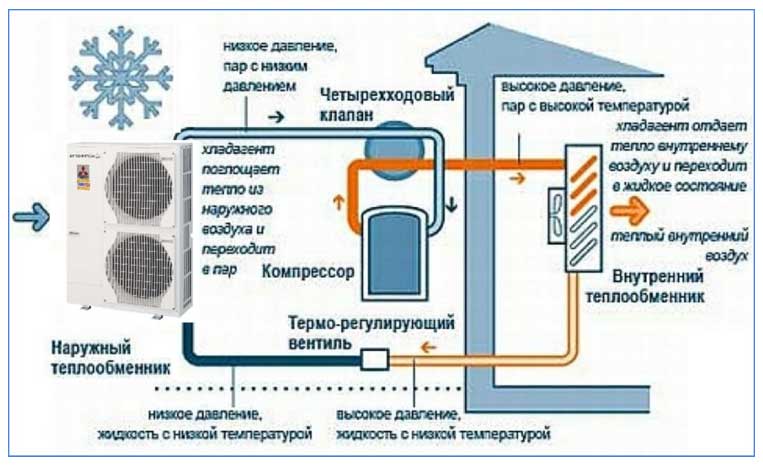

Вообще говоря, для данного конкретного дома был установлен нагреватель НЭ-6, а не НЭ-12. Связано это с тем, что у хозяина дома было подключено только 5 кВт электроэнергии, больше не давали. Этой мощности в сильные морозы не хватало для отопления, поэтому для компенсации недостающих кВт использовался дровяной камин – получилось своеобразное воздушное отопление камином. Камин нагревал воздух в гостиной, а система воздушного отопления Антарес Комфорт разносила этот нагретый воздух уже по всем помещениям. Впоследствии хозяин дома заменил кондиционер тепловым насосом, и проблема с недостающими киловаттами была решена.

Камин нагревал воздух в гостиной, а система воздушного отопления Антарес Комфорт разносила этот нагретый воздух уже по всем помещениям. Впоследствии хозяин дома заменил кондиционер тепловым насосом, и проблема с недостающими киловаттами была решена.

Проектирование системы воздушного отопления частного дома с примерами и расчетами

Монтаж системы воздушного отопления невозможен без предварительной подготовки проекта. Разработанный план должен быть достоверным и содержать максимально правдивые сведения. Получить их самостоятельно практически невозможно, без специализированного инженерного образования. Поэтому, наша компания предлагает воспользоваться своими услугами по проектированию систем воздушных отоплений. Мы поможем создать схему размещения оборудования воздушного отопления в комплексе с услугами по его монтажу и запуску в эксплуатацию, либо отдельно от них.

Расчет теплопотерь дома

Процесс проектирования воздушного отопления предусматривает учет выбранного типа оборудования. Определиться с его разновидностью можно узнав количество воздуха, необходимое для работы системы, а также начальную температуру воздуха для обогрева помещения. Определиться с перечисленными показателями поможет расчет теплопотерь.

Определиться с его разновидностью можно узнав количество воздуха, необходимое для работы системы, а также начальную температуру воздуха для обогрева помещения. Определиться с перечисленными показателями поможет расчет теплопотерь.

В холодное время года, теплый воздух покидает помещение через окна, двери, крышу и стены. Чтобы обеспечить комфортную температуру внутри дома, необходимо вычислить тепловую мощность, позволяющую компенсировать потери тепла и поддержать оптимальную температуру в помещении.

Потери тепла рассчитываются индивидуально для каждого частного дома. Расчеты можно провести вручную или прибегнув к помощи специальной программы.

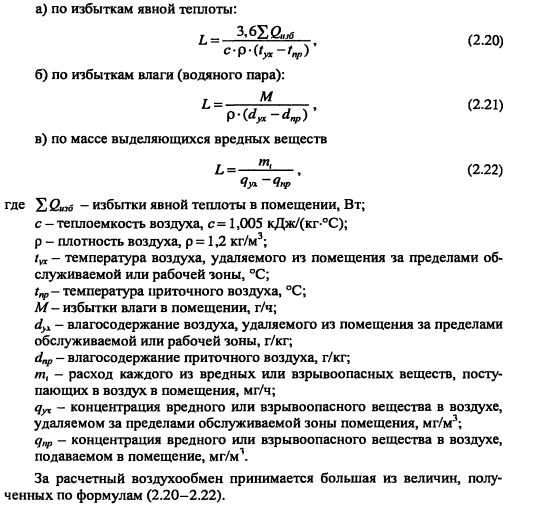

Для расчета потерь тепла дома (Q), необходимо тепловые затраты ограждающих конструкций (Qogr.k), расходы на вентиляцию и инфильтрацию (Qv) с учетом бытовых расходов (Qt). Вычисленные потери измеряются в Вт.

С целью вычисления затрат используем следующую формулу:

Q = Qogr.k + Qv — Qt

Определение размера теплопотерь отдельных источников рассмотрим чуть ниже.

Пример расчета теплопотерь дома

Поскольку общие тепловые потери загородного дома складываются из потери тепла окон, дверей, стен, потолка и прочих элементов здания, его формула представляется как сумма данных показателей. Принцип расчета выглядит следующим образом:

Qorg.k = Qpol + Qst + Qokn + Qpt + Qdv

Определить тепловые потери каждого элемента можно учитывая особенности его строения, теплопроводность и коэффициент сопротивления тепла, указанный в паспорте конкретного материала.

Расчет теплопотерь дома сложно рассматривать исключительно на формулах, поэтому мы предлагаем воспользоваться наглядным примером.

Предположим, что дом для которого необходимо провести расчеты расположен в Перми. Температура воздуха в наиболее холодную пятидневку составляет — 38°С, температура грунта — +2°С, желаемая температура внутри помещения — +22°С.

Габариты дома составляют:

- Ширина – 7 м;

- Длина – 9 м;

- Высота – 2,8 м.

Исходя из указанных данных, можно приступить к расчетам.

Вычисление тепловых потерь стен

В расчет тепловой потери стен берется каждый слой ограждающего элемента. К примеру, стена может быть утеплена слоем пенополистирола или минеральной ваты. В таком случае, их показатели рассчитываются по отдельности.

Тепловые потери каждого слоя можно рассчитать по следующей формуле:

Qst = S × (tv – tn) × B × l/k

S – площадь слоя, выраженная в квадратных метрах.

tv – температура, которую владелец дома планирует поддерживать внутри помещения. Единица ее измерения – градусы. Стандартно, берется значение на несколько раз больше желаемого.

tn – средняя температура за 5 дней. В расчет берется самые холодные дни, свойственные для региона. Показатель измеряется в градусах.

к – коэффициент теплопроводности материала.

В – толщина ограждающего слоя. Единица измерения – метры.

l – параметр из таблицы, учитывающей особенности тепловых затрат.

Стены рассматриваемого на примере здания состоят из газобетона, толщиной В = 0,25 м. Его коэффициент (к) составляет 2,87.

Его коэффициент (к) составляет 2,87.

I = 1.1

S = 22.21 м2

Qst = 22,21 × (22 + 38) × 0,25 × 1,1/2,87 = 877 Вт

В случае, когда в стене имеются двери или окна, их площадь отнимается от первичных показателей, а теплопотери рассчитываются отдельно.

Теплопотери через окна и двери

Расчет тепловой потери дверей происходит по формуле:

Qdv = Qd × j × H

Qd – теплосопротивление двери.

j – высота здания.

H – коэффициент, который берется из таблицы. Его величина зависит от типа дверей и их месторасположения.

Для расчета теплопотерь окон используется следующая формула:

Qokn = S × dT / R

S – площадь окон в доме.

dT – табличный коэффициент.

R – тепловое сопротивление окна.

При определении теплопотери окон важно учитывать материал ее изготовления.

В нашем здании, установлена одна входная дверь и семь металлопластиковых окна.

Qdv = 2,3 × 2,81 × 1,05 = 6,79 Вт

Qokn = 12 × 0,6/0,44 = 16,36 Вт

Суммарная теплопотеря окон и дверей составит 23 Вт

Расчет теплопотерь потолка и пола

Потери тепла через пол и потолок можно рассчитать, используя следующую формулу:

Qpt/p = kpt/p × Fpt/p(tv — tn)

kpt/p – коэффициент передачи тепла.

Fpt/p – площадь потолка/пола.

Расшифровка остальных показатель приведена выше в других формулах.

Общая площадь пола и потолка составляет 51,52 м. Коэффициент передачи тепла равен 1.

Qpt/p = 1 × 51,52(22+38) = 3151 Вт

Вычисление теплопотерь вентиляции

Вентиляционная система также является источником потери тепла. Через нее холодный воздух попадает в помещение. Общая формула расчета потерь тепла выглядит следующим образом:

Qv = 0.28 × Ln × pv × c × (tv – tn)

Ln – расход воздуха, поступающего из вентиляционной системы (м3/ч).

pv – плотность воздуха (кг/м3).

c – теплоемкость воздуха (кДж/(кг*oC)).

tv – температура в доме (С°).

tn – средняя температура в зимний период времени в регионе (С°).

Показатель Ln берется из технических характеристик вентиляционной системы.

В помещении работает вентиляция с расходом воздуха 3 м3/ч. Показатель Pv равен 1,2. Теплоемкость воздуха составляет 1,005 кДж/(кг*°C)).

Ln = 3 × 51.52 = 154.56

Qv = 0,28 × 154,56 × 1,2 × 1,005 × (22+38) = 3132 Вт

Таким образом, теплопотери через вентиляционную систему составляют 3132 Вт.

Бытовые тепловые поступления

При расчетах бытовых потерь не стоит забывать о том, что от бытовых приборов исходит небольшое тепло. Оно должно учитывать в расчетах.

Опытным путем было доказано, что подобное тепло выделяется не более 10 Вт на 1 м2. Исходя из этого можно составить формулу:

Qt = 10 × Spol

Spol – общая площадь пола.

Для нашего примера бытовые тепловые поступления составят 515 Вт.

Подводя итоги, необходимо рассчитать общие теплопотери дома.

Qorg.k = 877 + 23 + 3151 + 3132 – 515 = 6668 Вт

В качестве рабочего значения можно взять 7000 Вт или 7 кВт. Отметим, что приведенные данные в примере, могут не соответствовать параметрам конкретного дома. Мы приводим их для облегчения самостоятельного расчета.

Основная методика расчета СВО (система воздушного отопления)

Принцип работы СВО заключается в передаче тепла холодному воздуху за счет контактирования с теплоносителем. При этом, основными элементами системы является тепловой генератор и теплопровод.

При этом, основными элементами системы является тепловой генератор и теплопровод.

В помещение воздух подается уже нагретым до определенной температуры (tr) с целью поддержания желаемой температуры (tv). Именно поэтому количество выделяемой энергии должно приравниваться к общим теплопотерям (Q). В данном случае имеет место следующее равенство:

Q = Eot × c × (tr – tv)

С – теплоемкость воздуха, равная 1,005 Дж/(кг*К)

E – расход теплого воздуха для отопления помещения.

Примеры расчетов для СВО

Если СВО используется в качестве вентиляционной системы. При расчетах следует учитывать количество воздуха для вентиляции и отопления. С этой целю выбирают рециркуляционную (РСВО) систему или с частичной циркуляцией (ЧРСВО).

Определение количества воздуха для РСВО

Количество воздуха для РСВО (Eot) определяется как:

Eot = Q/(c × (tr-tv))

По данной формуле определяется исключительно количество теплого воздуха, подаваемого в рециркуляционных системах.

Eot = 7000/(1,005 × (22+38)) = 116

Расчет количества воздуха для ЧРСВО

Для ЧРСВО количество воздуха определяется по формуле:

Erec = Eot × (tr – tn) + Event × pv × (tr – tv)

Eot – количество смешанного воздуха до желаемой температуры

Event – расход воздуха на вентиляцию

Для нашего примера расход воздуха на вентиляцию составит 110 м3/ч

Erec = 116 × (22+38) + 110 × 1.2 × (22+38) = 14880

Определение начальной температуры воздуха

Определение начальной температуры воздуха можно рассчитать по формуле:

tr = tv + Q/c × Event

Обозначение каждого показателя приведено в вышеуказанных формулах.

tr = 22 + 7/1,005 × 110 = 26

Из вышеизложенного следует, что при движении воздуха теряется порядка 4 градусов тепла.

Преимущества заказа проектирования системы воздушного отопления в компании

Проектирование воздушного отопления – сложная задача для неопытного пользователя. Она требует выяснения ряда факторов, самостоятельное определение которых затруднено.

Проектирование воздушных отоплений стоит доверить квалифицированной компании по следующим причинам:

- достоверность каждого показателя;

- выполнение правильных расчетов;

- составление оптимальной схемы расположения системы;

- учет конфигурации и особенностей помещений.

Узнать стоимость проектирования системы воздушного отопления можно позвонив в офис нашей компании по номеру +7 (495) 255-53-39. Для удобства наших клиентов, мы работаем круглосуточно.

Автор статьи — Лубневский К.К.

Расчет воздушного отопления: параметры и формулы

Расчет системы воздушного отопления

Воздушное отопление считается самым экономичным.

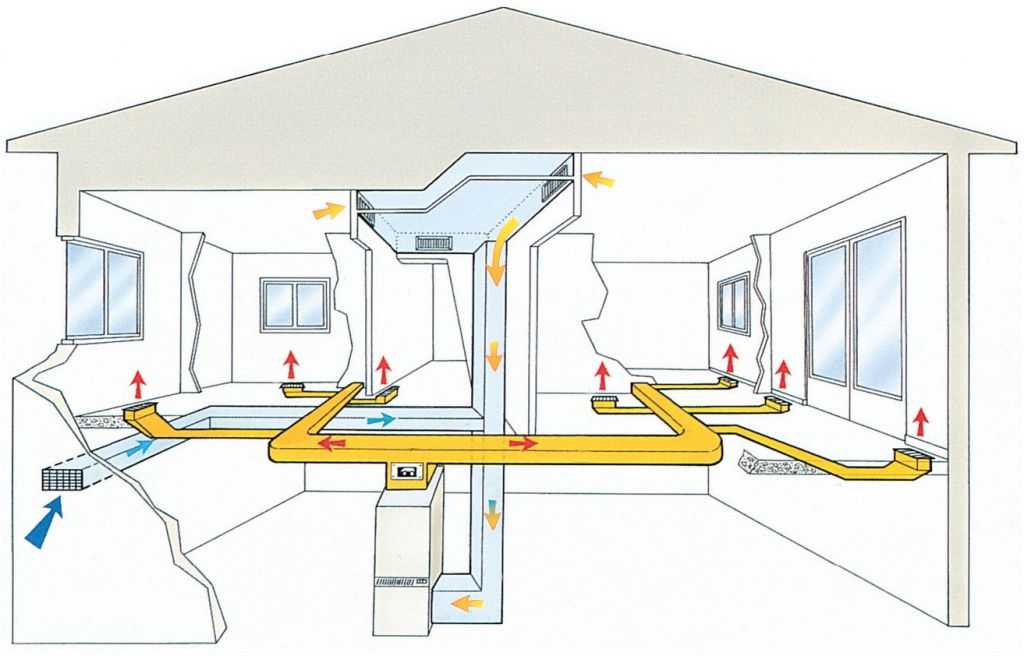

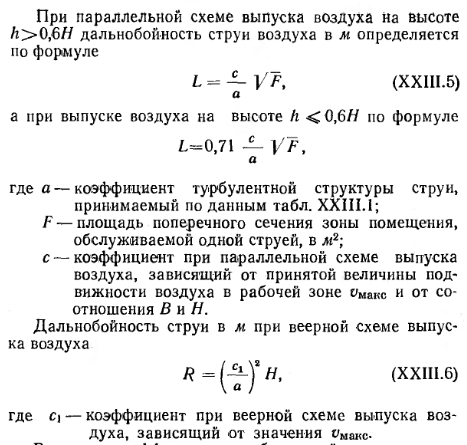

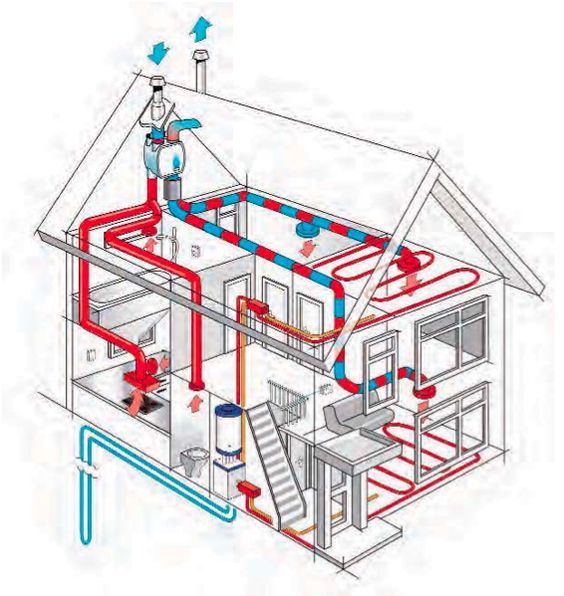

Примерная схема работы воздушного отопления.

Система воздушного отопления частного дома требует тщательной и точной проектировки, и этот этап работы рекомендуется доверить опытным инженерам-проектировщикам. Однако если вы решили взяться за этот трудоемкий процесс самостоятельно, необходимо учесть следующие факторы:

- Понадобится диагностика потери тепла, характерная для каждого помещения в доме.

- Необходимо размерить воздухонагреватель и уровень мощности теплонагревателя.

- Для определения всех потерь воздушного отопления необходимо произвести аэродинамический расчет системы;

Многолетней практикой доказано, что для достижения высокого уровня теплоизоляции применяется следующий расчет: для каждых 10 квадратных метров площади помещения необходима мощность 700-800 Вт.

Вернуться к оглавлению

Классификация систем воздушного отопления

Системы воздушного отопления подразделяются по следующим признакам:

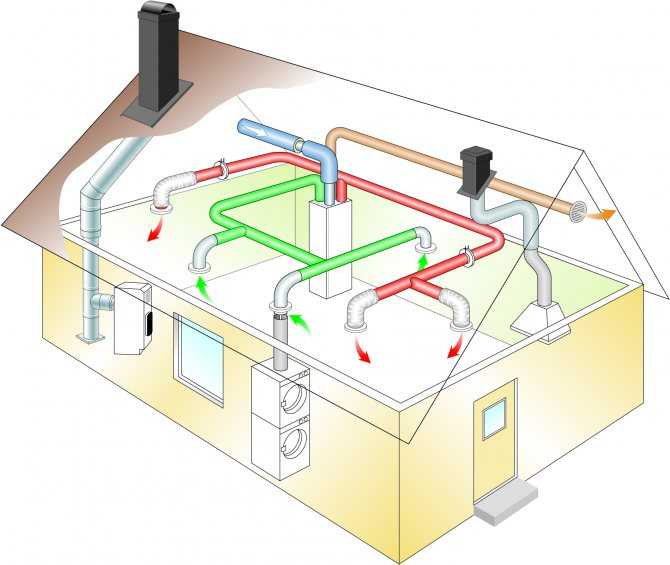

Стандартная схема системы воздушного отопления.

- По характеру поступления прогретого теплоносителя: естественным и механическим (с помощью нагнетателей или вентиляторов) побуждением.

- По виду энергоносителя: системы с водяным, газовым, паровым или электрическим калорифером.

- По виду схемы вентилирования в отапливаемом помещении: либо прямоточные, либо с полной или частичной рециркуляцией.

- По определению места нагрева теплоносителя: центральные (подогрев производится в общем централизованном агрегате и затем транспортируется к отапливаемым помещениям и зданиям) и местные (масса воздуха нагревается при помощи местных отопительных агрегатов).

Вернуться к оглавлению

Дополнительное оборудование, способное повышать эффективность систем воздушного отопления

Для надежной работы системы воздушного отопления требуется расчет и установка резервного вентилятора или монтаж как минимум двух агрегатов отопления в одном помещении.

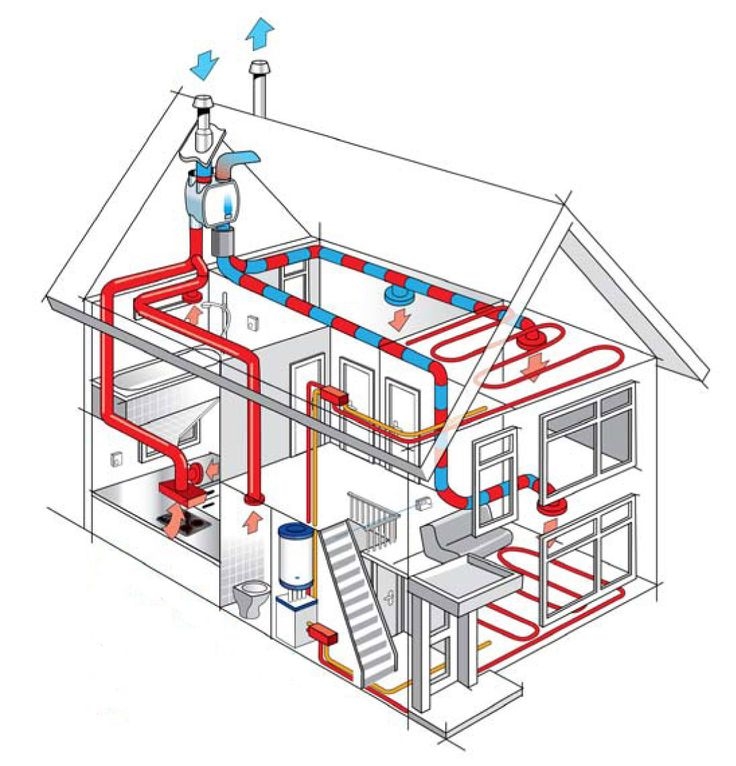

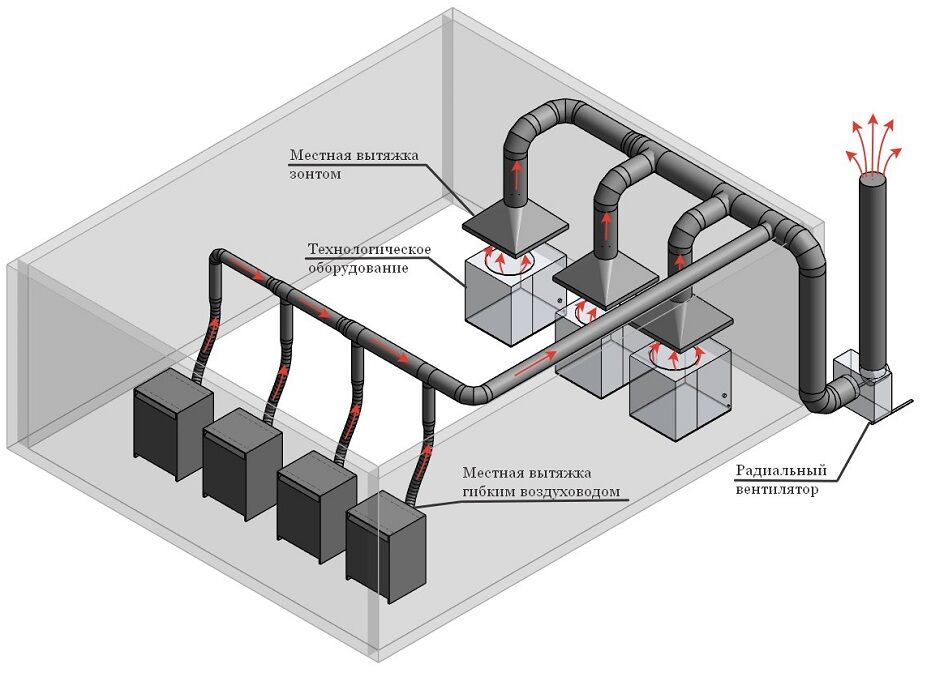

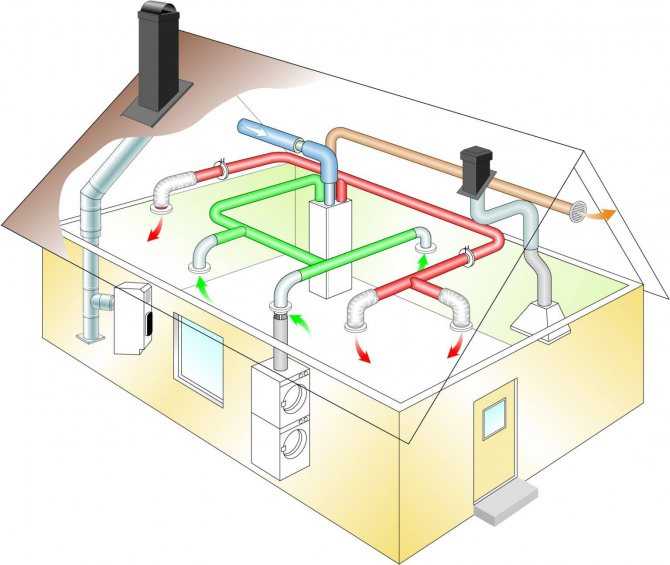

Схема системы воздушного отопления: 1-печь; 2-фильтры; 3-труба забора воздуха из помещения; 4-забор свежего воздуха; 5-труба подвода свежего воздуха; 6-подача теплого воздуха в строение; 7-забор воздуха; 8-дымоход.

В случае отказа основного вентилятора в помещении допускается понижение температуры ниже нормы (но не больше, чем на 5 градусов) при условии подачи воздуха снаружи.

Температура воздушного потока, подающегося в помещения, должна быть минимум на 20% ниже, чем критическая температура самовоспламенения аэрозолей и газов, присутствующих в помещении.

С целью обогрева теплоносителя в системах воздушного отопления используются калориферные устройства различных видов конструкций. При их помощи могут комплектоваться вентиляционные приточные камеры и отопительные агрегаты.

При их помощи могут комплектоваться вентиляционные приточные камеры и отопительные агрегаты.

В данных калориферах нагрев воздушной массы происходит за счет энергии, забираемой у теплоносителя (воды, дымовых газов и пара), или с помощью электроэнергетических установок.

Отопительные агрегаты могут применяться для обогрева рециркуляционных воздушных масс. Они состоят из калорифера, вентилятора и аппарата, формирующего и направляющего потоки теплоносителя, которые подаются в помещение.

Отопительные агрегаты больших размеров применяют для обогрева крупных промышленных или производственных помещений (к примеру, в вагоносборочных цехах), технологические и санитарно-гигиенические требования в которых допускают возможность рециркуляции воздушных масс. Крупные системы воздушного отопления еще применяются в нерабочее время с целью дежурного отопления.

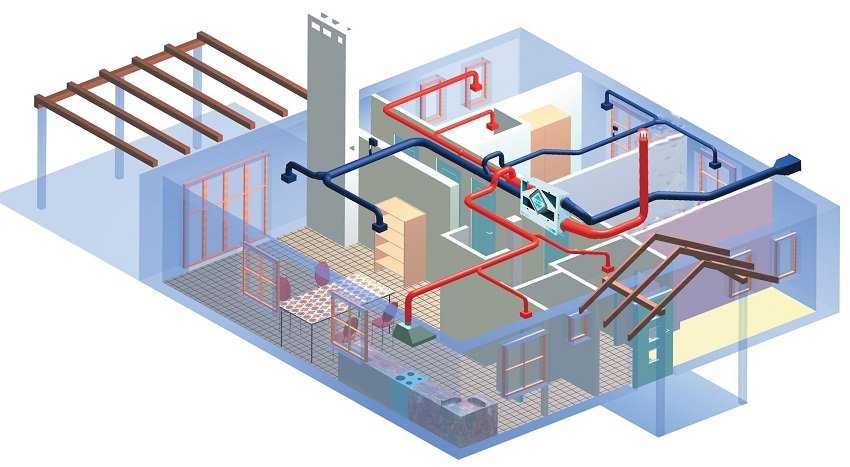

Схема обратного воздуховода воздушного отопления.

Расчет данной системы должен быть таким, чтобы прогрев теплоносителя в приточных и рециркуляционных установках соответствовал категориям помещений, в которых установлены данные агрегаты. Температура не должна превышать 150 градусов.

Температура не должна превышать 150 градусов.

В чем экономия от применения воздушного отопления?

Каждый старается заботиться о том, чтобы его система отопления была как можно экономичнее. На сегодняшний день особой популярностью пользуются системы воздушного отопления.

Эта тенденция обусловлена тем фактом, что такие системы позволяют на протяжении всего отопительного сезона поддерживать оптимальную температуру в помещении. Изготовить систему воздушного отопления своими руками способен не каждый, ведь здесь нужно иметь определенные навыки и умения.

В структуру системы воздушного отопления входит водяной калорифер и теплогенератор, отвечающие за процесс нагревания воздушной массы. Распределительные головки и вентилятор способствуют тому, чтобы воздух распространялся равномерно по всей территории помещения.

Мобильный вариант устройства воздушного отопления представляют тепловые пушки, с помощью которых можно достичь требуемой температуры на каком-либо определенном участке.

Вернуться к оглавлению

Параметры и формулы для того, чтобы произвести расчет системы отопления

Пример расчета системы воздушного отопления можно осуществить по формуле:

Lb = 3,6 Qnp/(С(tпр-tв)),

где Lb – объем расхода воздушной массы за определенный период времени;

Qnp – поток тепла для отапливаемого помещения;

С – теплоемкость теплоносителя;

tв – температура помещения;

tпр – температура теплоносителя, который подается в помещение.

Температура теплоносителя рассчитывается по формуле:

tпр = tH + t + 0,001 р,

где tH – температура воздуха снаружи;

t – дельта изменения температуры в воздухонагревателе;

р – давление потока теплоносителя по выходу из вентилятора.

Схема отопительного котла воздушного отопления.

Если расчет воздушного отопления был произведен самостоятельно и при этом были допущены некоторые ошибки, можно столкнуться с различными проблемами, основными из которых являются наличие сквозняков, перегрев нагревателя, что в итоге может привести к неисправности системы отопления.

Именно поэтому необходимо тщательным образом перепроверить произведенный расчет и только после этого, если вы твердо уверенны, что расчет произведен правильно и четко, можно переходить к следующему этапу работы, а именно к приобретению непосредственно самого оборудования.

Покупая устройство воздушного отопления, следует обратить внимание на некоторые особенности, например, на возможности системы, технические характеристики и качество продукта.

Все необходимые данные можно узнать, обратившись к продавцу, который предоставит информацию об интересующем устройстве.

Вернуться к оглавлению

Выбор и этапы установки теплогенератора

Приобретение воздуховодов не составляет большой сложности. В наши дни их можно отыскать на любом предприятии, занимающемся изготовлением вентиляционного оборудования. Здесь же можно найти и все остальные необходимые материалы, такие как дроссельные заслонки, врезки и прочие элементы.

Обязательно понадобится приобрести саморезы, алюминиевый скотч и монтажную ленту. Все эти элементы можно приобрести на рынке или в любом строительном магазине.

Все эти элементы можно приобрести на рынке или в любом строительном магазине.

Схема строения кондиционера.

Если в дальнейшем планируется установка кондиционера, то необходимо обязательно утеплить подающие воздуховоды, чтобы предотвратить возникновение конденсата.

Чтобы смонтировать магистральный воздуховод, понадобится оцинкованная сталь, обклеенная фольгированным утеплителем. Стоит обратить внимание, что оптимальная толщина утеплителя составляет 3-5 миллиметров.

До начала отделочных работ необходимо в каждом помещении осуществить расчет и монтаж воздуховодов.

Для того чтобы спрятать все ветви воздуховодов, в основном используют пространство между потолком. Делают это в эстетических целях.

Чтобы система воздушного отопления дома, сделанная своими руками, получилась качественной, понадобится потратить немало времени и усилий.

Опираясь на вид воздухонагревателя, которому отдано предпочтение, следует выбрать соответствующий вид воздуховодов – гибкие или жесткие, допускается их совместное применение. Для соединения разных типов воздуховодов рекомендуется использовать алюминиевый армированный скотч или пластиковые и металлические хомуты.

Для соединения разных типов воздуховодов рекомендуется использовать алюминиевый армированный скотч или пластиковые и металлические хомуты.

Напорно-динамические характеристики воздухонагревателя зависят от некоторых факторов, а именно мощности вентилятора и его вида. Теплогенератор может играть роль электронагревателя или отопительного котла.

Основным условием любого из видов теплогенератора является наличие автоматического выключателя/включателя и датчика контроля температуры. Если имеются в виду твердотопливные котлы, то они должны иметь функцию регулировки скорости горения.

Вернуться к оглавлению

Недостатки и преимущества воздушного отопления

Система воздушного отопления дома обладает рядом неоспоримых преимуществ, одним из которых является коэффициент полезного действия, который достигает 93%. Кроме того, за счет малой инерционности системы помещение можно прогреть в максимально короткие сроки.

Подобная система способна самостоятельно интегрировать климатическое и отопительное устройство, что дает возможность поддерживать оптимальную температуру в помещении. В процессе передачи по системе тепла отсутствуют промежуточные звенья.

В процессе передачи по системе тепла отсутствуют промежуточные звенья.

За счет ряда позитивных и привлекательных моментов система воздушного отопления сегодня пользуется большой популярностью.

Но среди ряда достоинств в системе воздушного отопления присутствуют и некоторые недостатки.

Например, при строительстве загородного дома их можно устанавливать непосредственно только в процессе строительства самого дома, то есть если сразу не позаботиться об отопительной системе, то после завершения строительных работ сделать это уже не удастся.

Следует учесть, что устройство системы воздушного отопления требует регулярного сервисного обслуживания, так как со временем могут возникать различные неполадки, способные привести к полному выводу из строя данного оборудования.

Еще одним недостатком такой системы является то, что ее невозможно модернизировать. Но если все-таки решено установить именно такую систему, следует заранее позаботиться о дополнительном источнике электроснабжения, так как данное оборудование имеет большую потребность в электричестве.

При всех имеющихся достоинствах и недостатках системы воздушного отопления частных домов широко применяются по всей Европе, особенно в странах с наиболее холодным климатом.

Исследования показали, что примерно 80% загородных домов, дач и коттеджей применяют именно систему воздушного отопления, потому что это позволяет обогревать одновременно комнаты во всем помещении.

Какой вид отопления выбрать, решать, конечно, владельцу дома, но перед установкой той или иной системы отепления рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами, которые четко пояснят, какой именно вид отопительной системы подойдет в конкретном случае, а также помогут сделать проект.

Специалисты настоятельно не советуют принимать поспешных решений, которые впоследствии повлекут за собой множество негативных моментов.

Следует помнить, что правильно установленная система отопления – это залог уюта в доме, тепло которого будет согревать даже в самые сильные морозы.

Онлайн-калькулятор расчета калорифера: мощность и расход теплоносителя

Главная » Онлайн калькуляторы » Расчет калорифера: онлайн-калькулятор расчета мощности и расхода теплоносителя

При конструировании системы воздушного отопления используются уже готовые калориферные установки.

Для правильного подбора необходимого оборудования достаточно знать: необходимую мощность калорифера, который впоследствии будет монтироваться в системе отопления приточной вентиляции, температуру воздуха на его выходе из калориферной установки и расход теплоносителя.

Для упрощения производимых расчетов вашему вниманию представлен онлайн-калькулятор расчета основных данных для правильного подбора калорифера.

С помощью него вы сможете рассчитать:

- Тепловую мощность калорифера кВт. В поля калькулятора следует ввести исходные данные об объеме проходящего через калорифер воздуха, данные о температуре поступаемого на вход воздуха, необходимую температуру воздушного потока на выходе из калорифера.

- Температуру воздуха на выходе. В соответствующие поля следует ввести исходные данные об объеме нагреваемого воздуха, температуре воздушного потока на входе в установку и полученную при первом расчете тепловую мощность калорифера.

- Расход теплоносителя. Для этого в поля онлайн-калькулятора следует ввести исходные данные: о тепловой мощности установки, полученные при первом подсчете, о температуре теплоносителя подаваемого на вход в калорифер, и значение температуры на выходе из устройства.

Расчет мощности калорифера

Производительность вентиляции м3/ч

Температура воздуха в помещении °C

Температура наружного воздуха °C

Расчет расхода теплоносителя

Мощность калорифера Вт

Температура теплоносителя (прямая) °C

Температура теплоносителя (обратная) °C

Расчета калориферов, в качестве теплоносителя которых используется вода или пар, происходит по определенной методике. Здесь важной составляющей являются не только точные расчеты, но и определенная последовательность действий.

Добавление по теме

Обратите внимание!

Содержание

- Расчет производительности для нагрева воздуха определенного объема

- Вычисление фронтального сечения устройства, требующегося для прохода воздушного потока

- Вычисление значений массовой скорости

- Расчет расхода теплоносителя в калориферной установке

- Подсчет скорости движения воды в трубах калорифера

- Определение коэффициента теплопередачи

- Расчет тепловой производительности калориферной установки

- Определение запаса устройства по тепловой мощности

- Расчет аэродинамического сопротивления

- Определение гидравлического сопротивления теплоносителя

Расчет производительности для нагрева воздуха определенного объема

Определяем массовый расход нагреваемого воздуха

G (кг/ч) = L х р

где:

L — объемное количество нагреваемого воздуха, м. куб/час

куб/час

p — плотность воздуха при средней температуре (сумму температуры воздуха на входе и выходе из калорифера разделить на два) — таблица показателей плотности представлена выше, кг/м.куб

Определяем расход теплоты для нагревания воздуха

Q (Вт) = G х c х (t кон — t нач)

где:

G — массовый расход воздуха, кг/час с — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг•K), (показатель берется по температуре входящего воздуха из таблицы)

t нач — температура воздуха на входе в теплообменник, °С

t кон — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

Вычисление фронтального сечения устройства, требующегося для прохода воздушного потока

Определившись с необходимой тепловой мощностью для обогрева требуемого объема, находим фронтальное сечение для прохода воздуха.

Фронтальное сечение — рабочее внутреннее сечение с теплоотдающими трубками, через которое непосредственно проходят потоки нагнетаемого холодного воздуха.

f (м.кв) = G / v

где:

G — массовый расход воздуха, кг/час

v — массовая скорость воздуха — для оребренных калориферов принимается в диапазоне 3 — 5 (кг/м.кв•с). Допустимые значения — до 7 — 8 кг/м.кв•с

Вычисление значений массовой скорости

Находим действительную массовую скорость для калориферной установки

V(кг/м.кв•с) = G / f

где:

G — массовый расход воздуха, кг/час

f — площадь действительного фронтального сечения, берущегося в расчет, м.кв

Мнение эксперта

Важно!

Задать вопрос эксперту

Не справляетесь самостоятельно с расчетами? Отправьте нам существующие параметры вашего помещения и требования к калориферу. Мы поможем вам с расчетом. Либо посмотрите существующие вопросы от пользователей по данной теме.

Расчет расхода теплоносителя в калориферной установке

Рассчитываем расход теплоносителя

Gw (кг/сек) = Q / ((cw х (t вх — t вых))

где:

Q — расход тепла для нагрева воздуха, Вт

cw — удельная теплоемкость воды Дж/(кг•K)

t вх — температура воды на входе в теплообменник, °С

t вых — температура воды на выходе из теплообменника, °С

Подсчет скорости движения воды в трубах калорифера

W (м/сек) = Gw / (pw х fw)

где:

Gw — расход теплоносителя, кг/сек

pw — плотность воды при средней температуре в воздухонагревателе (принимается по таблице внизу), кг/м. куб

куб

fw — средняя площадь живого сечения одного хода теплообменника (принимается по таблице подбора калориферов КСк), м.кв

Определение коэффициента теплопередачи

Коэффициент теплотехнической эффективности рассчитывается по формуле

Квт/(м.куб х С) = А х Vn х Wm

где:

V – действительная массовая скорость кг/м.кв х с

W – скорость движения воды в трубах м/сек

A

Расчет тепловой производительности калориферной установки

Подсчет фактической тепловой мощности:

q (Вт) = K х F х ((t вх +t вых)/2 — (t нач +t кон)/2))

или, если подсчитан температурный напор, то:

q (Вт) = K х F х средний температурный напор

где:

K — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м.кв•°C)

F — площадь поверхности нагрева выбранного калорифера (принимается по таблице подбора), м. кв

кв

t вх — температура воды на входе в теплообменник, °С

t вых — температура воды на выходе из теплообменника, °С

t нач — температура воздуха на входе в теплообменник, °С

t кон — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С

Определение запаса устройства по тепловой мощности

Определяем запас тепловой производительности:

((q — Q) / Q) х 100

где:

q — фактическая тепловая мощность подобранных калориферов, Вт

Q — расчетная тепловая мощность, Вт

Расчет аэродинамического сопротивления

Расчет аэродинамического сопротивления. Величину потерь по воздуху можно рассчитать по формуле:

ΔРа (Па)=В х Vr

где:

v — действительная массовая скорость воздуха, кг/м.кв•с

B, r — значение модуля и степеней из таблицы

Помогла вам статья произвести расчет калорифера?

Помогла, мне все понятноНе помогла, нужно объяснить более подробно

Определение гидравлического сопротивления теплоносителя

Расчет гидравлического сопротивления калорифера вычисляется по следующей формуле:

ΔPw(кПа)= С х W2

где:

С — значение коэффициента гидравлического сопротивления заданной модели теплообменника (смотреть по таблице)

W — скорость движения воды в трубках воздухонагревателя, м/сек.

Расчёт, подбор и анализ воздухонагревателей «онлайн» | C.O.K. archive | 2015

Воздухонагреватель один из основных элементов отопительно-вентиляционной техники, именно он является основой установок подогрева воздуха, подаваемого в обслуживаемое помещение. Если на ранней стадии развития отопительно-вентиляционной техники разработка воздухонагревателей осуществлялась для температурных и расходных условий, применительно к их использования для нагрева приточного вентиляционного воздуха до нормальной температуры 16-18 °C, то с бурным развитием техники, в последнее время, области использования воздухонагревателей резко расширились. Воздухонагреватели применяются просто для нагрева свежего приточного воздуха в вентиляционных установках, в системах воздушного отопления, в теплоутилизационных установках, в тепловых завесах и установках кондиционирования воздуха. Воздухонагреватель, по своей сути, — это воздухожидкостной теплообменник.

Разработчики теплообменников при конструировании особое внимание, как правило, уделяют достижению высоких удельных теплотехнических показателей, повышенной номинальной мощности и по субъективному учёту реальных потребностей потребителей.

Для определения конструкции воздухонагревателя надо знать количество воздуха, проходящего через воздухонагревательную установку, температуру воздуха на входе в установку, а также расход теплоносителя и его температуры на входе и выходе из теплообменника.

Воздухонагревательная установка может компоноваться как одним теплообменником, так и несколькими. Первый случай распространён в агрегатирован- ных установках, когда производитель вентиляционной установки выпускает агрегат уже оснащённый воздухонагревателем, который и подобран производителем по требованиям потребителя (проектировщика). Во втором случае: воздухонагревательную установку компонует сам проектировщик, и он сам должен выбрать модель, типоразмер, количество теплообменников, а также приемлемые аэро- и гидродинамические характеристики, необходимый запас поверхности нагрева и т.п.

Воздухонагреватели применяются просто для нагрева свежего приточного воздуха в вентиляционных установках, в системах воздушного отопления, в теплоутилизационных установках, в тепловых завесах и установках кондиционирования воздуха. Воздухонагреватель, по своей сути, это воздухожидкостной теплообменник

Воздухонагреватель, по своей сути, это воздухожидкостной теплообменник

Источником теплоты для нагрева вентиляционного воздуха являются в основном системы теплоснабжения, отпускающие теплоту в течение года по определённым температурным графикам, учитывающих температуру наружного воздуха, но в тоже время и ограничивающих температуру возвращаемого потребителем обратного теплоносителя.

Помимо теплотехнического подбора калорифера, добросовестного проектировщика интересуют величина запаса поверхности теплообмена, величины скоростей воздуха и теплоносителя, аэро- и гидродинамические сопротивления, температура теплоносителя на выходе, отклонение температуры воздуха на выходе при изменении параметров теплоносителя, возможность размещения на располагаемых площадях и т.д.

Например, если запас поверхности несколько отличается от рекомендуемых значений, а исходные данные определены верно, то возникает профессиональный интерес: какая температура теплоносителя ожидается на выходе из воздухонагревателя? Или, наоборот, какой температуры теплоноситель необходимо обеспечить на входе в воздухонагреватель, чтобы на выходе получить теплоноситель исходной температуры?

Иногда представляется не лишним провести аналогичную проверку и по параметрам воздуха. Поскольку при конструировании воздухонагревателей особое внимание уделяется получению высоких теплотехнических показателей, а воздухонагреватели в установках применяются в системах вентиляции и кондиционирования не только для чисто вентиляционных целей, а для нагрева приточного наружного воздуха, то у проектировщика могут возникнуть и другого рода пожелания.

Поскольку при конструировании воздухонагревателей особое внимание уделяется получению высоких теплотехнических показателей, а воздухонагреватели в установках применяются в системах вентиляции и кондиционирования не только для чисто вентиляционных целей, а для нагрева приточного наружного воздуха, то у проектировщика могут возникнуть и другого рода пожелания.

Всё это исключается при использовании агрегатированного оборудования, когда подбор подогревателя осуществляет производитель. Он не «чувствует» объект, не знает особенностей проектирования, и из-за отсутствия точных технических характеристик объекта такой подбор не представляется возможным.

В этом случае снижается ответственность проектировщика за соответствие подобранного оборудования тем моментам, которые могут возникнуть в условиях эксплуатации. Всё изложенное выше указывает на необходимость предоставить проектировщику возможность участвовать в оценке правомочности установки конкретного оборудования, выбранного производителем.

Оценивая оперативность проведения гидравлического расчёта трубопроводов систем отопления [1] и возможность влияния на выбор режима работы, на величину гидравлического сопротивления и т.п. Автору показалось целесообразным распространить опыт использования современного табличного редактора MS Excel для подбора и конструирования воздухонагревателей систем вентиляции (рис. 1 и 2).

Порядок теплотехнического расчёта воздухонагревателя, выбор его типоразмера и анализ работы при возможных отклонениях температурных условий работы от расчётных, проиллюстрируем на примере воздухонагревателей Костромского калориферного завода [2], выпускающего калориферы (водяных воздухонагревателей) порядка пяти модификаций и каждую модификацию не менее 14 типоразмеров. Определиться в этом многообразии, какие воздухонагреватели необходимо выбрать, сделав это по заводским рекомендациям, которые мало чем отличаются от приводимых в справочной и учебной литературе, затруднительно.

Весь процесс организации расчётов, подбора и анализа работы воздухонагревателей в MS Excel можно организовать на двух листах: на первом листе (рис. 1) располагается технические характеристики всех модификации и типоразмеров, выпускаемых заводом воздухонагревателей — эти данные заносятся для каждого изготовителя. Ячейки с техническими характеристиками и результатами расчётов, каждого воздухонагревателя, располагаются в одной строке. Этот лист должен быть защищённым и скрытым, что бы занесённые в него связи и данные не были случайно уничтожены или искажены. На рис. 1 защищённые от изменения ячейки отмечены серым фоном. В ячейках правее технических характеристик представлены ячейки с результатами расчётов промежуточных и окончательных физических величин, определяющих теплотехнический процесс работы.

1) располагается технические характеристики всех модификации и типоразмеров, выпускаемых заводом воздухонагревателей — эти данные заносятся для каждого изготовителя. Ячейки с техническими характеристиками и результатами расчётов, каждого воздухонагревателя, располагаются в одной строке. Этот лист должен быть защищённым и скрытым, что бы занесённые в него связи и данные не были случайно уничтожены или искажены. На рис. 1 защищённые от изменения ячейки отмечены серым фоном. В ячейках правее технических характеристик представлены ячейки с результатами расчётов промежуточных и окончательных физических величин, определяющих теплотехнический процесс работы.

Ячейки с техническими характеристиками и результатами расчётов располагаются в одной строке.

При желании учесть модели и типоразмеры других изготовителей необходимо скопировать строки уже используемых типоразмеров и внести изменения в содержимое скопированных ячеек (представляющих собой технические данные) на аналогичные данные воздухонагревателей нового изготовителя.

На рис. 2 представлен основной лист. Именно он является рабочим. Сюда заносятся исходные данные, для которых производится подбор воздухонагревателя, здесь определяются допустимые при расчёте ограничения на физические параметры воздухонагревателя. К их числу, в первую очередь, следует отнести: запас поверхности нагрева, массовая скорость воздуха, скорость теплоносителя. При желании можно организовать учёт ограничений и других физических параметров. В примере статьи ограничения внесены только на три параметра, приведённых выше. На рис. 3 показано в увеличенном масштабе занесение в таблицу исходных данных. В таблице заполняются ячейки, выделенные жёлтым цветом. Как только это будет выполнено, автоматически заполнятся все ячейки данного листа, фрагмент которого представлен на рис. 6.

Отметим, что это будут результаты подбора единичного теплообменника. Идеальный случай — когда в столбцах «удовлетворение ограничениям» (для изображённого случая) появятся три «ДА». Это теплообменник КСк3-9 для данного выбранного случая запас поверхности нагрева 7 %, массовая скорость 6,11 кг/(м2-с), скорость теплоносителя 1,56 м/с, то есть все данные лежат в пределах принятых нами ограничений. Здесь в силу иллюстративных особенностей мы рассматриваем только модели теплообменника КСк… 02ХЛ3Б, но найти теплообменник, удовлетворяющий нашим ограничениям, возможно и в других моделях, выпускаемых заводом и представленных на рис. 2. Так, по величине процентного запаса поверхности теплообмена из всего многообразия теплообменников, выпускаемых заводом, к применению могут быть рекомендованы восемь воздухонагревателей (КСк3-9 02ХЛ3Б, КСк4-7 02ХЛ3Б, КСк3-10 50АУ3, КСк4-7 50АУ3, ВНВ 113-404 01У3, ВНВ 123-403 01УТ3, ВНВ 123-310 50АТ3, ВНВ 123-407 50АТ3.) Подчёркнутые типоразмеры удовлетворяют всем указанным нами ограничений: по запасу поверхности нагрева, по массовой скорости воздуха, по скорости теплоносителя.

Здесь в силу иллюстративных особенностей мы рассматриваем только модели теплообменника КСк… 02ХЛ3Б, но найти теплообменник, удовлетворяющий нашим ограничениям, возможно и в других моделях, выпускаемых заводом и представленных на рис. 2. Так, по величине процентного запаса поверхности теплообмена из всего многообразия теплообменников, выпускаемых заводом, к применению могут быть рекомендованы восемь воздухонагревателей (КСк3-9 02ХЛ3Б, КСк4-7 02ХЛ3Б, КСк3-10 50АУ3, КСк4-7 50АУ3, ВНВ 113-404 01У3, ВНВ 123-403 01УТ3, ВНВ 123-310 50АТ3, ВНВ 123-407 50АТ3.) Подчёркнутые типоразмеры удовлетворяют всем указанным нами ограничений: по запасу поверхности нагрева, по массовой скорости воздуха, по скорости теплоносителя.

Иногда воздухонагревательную установку необходимо скомпоновать из нескольких теплообменников. В этом случае необходимо определиться с конструктивной схемой установки: сколько теплообменников установлено параллельно, сколько последовательно — как по воздуху, так и по теплоносителю

Допустим, что теплообменники, удовлетворяющие всем требованиям, по каким-то причинам нам не подходит. Тогда, анализируя в таблице результаты расчётов, допуская некоторое отступление от предела ограничения массовой скорости к установке, можно принять теплообменник КСк4-7 (из теплообменников, перечисленных выше). Он будет меньше по фронтальным размером, но несколько толще по ходу воздуха. Не исключено, что при рассмотрении всех типов и моделей, выпускаемых заводом теплообменников и представленных на рис. 2, могут оказаться пригодными и другие воздухонагреватели.

Тогда, анализируя в таблице результаты расчётов, допуская некоторое отступление от предела ограничения массовой скорости к установке, можно принять теплообменник КСк4-7 (из теплообменников, перечисленных выше). Он будет меньше по фронтальным размером, но несколько толще по ходу воздуха. Не исключено, что при рассмотрении всех типов и моделей, выпускаемых заводом теплообменников и представленных на рис. 2, могут оказаться пригодными и другие воздухонагреватели.

Здесь следует подчеркнуть, что при данном способе расчёта теплообменников в таблице на рис. 6 приведены все физические величины, обусловливающие теплопередачу, проектировщик может вполне осознано осуществить окончательный выбор теплообменника.

Выбрав таким образом модификацию и типоразмер теплообменника, который не удовлетворяет всем ограничениям, проектировщик может проанализировать, какие температуры теплоносителя будут, если рассчитанная поверхность теплообмена близка к истинной. Для этого обращаемся к таблице на рис. 7. В строке, выбранного теплообменника, в ячейках жёлтого цвета устанавливаем одну из температур T1 или T2 постоянной, а другую — изменяем и подбираем, пока в столбце «Проценты» не будет величина близкая к нулю. В зависимости от желаемой точности и опыта этот процесс потребует двух или трёх попыток.

7. В строке, выбранного теплообменника, в ячейках жёлтого цвета устанавливаем одну из температур T1 или T2 постоянной, а другую — изменяем и подбираем, пока в столбце «Проценты» не будет величина близкая к нулю. В зависимости от желаемой точности и опыта этот процесс потребует двух или трёх попыток.

Иногда воздухонагревательную установку необходимо скомпоновать из нескольких теплообменников. В этом случае необходимо определиться с конструктивной схемой установки: сколько теплообменников установлено параллельно, сколько последовательно — как по воздуху, так и по теплоносителю. Эти данные отражаются в строке одиночного теплообменника, в жёлтых ячейках таблицы рис. 5 «Схемы соединения теплообменников», пользуясь при этом рекомендациями, приведёнными на рис. 4.

Отметим, что ячейки таблицы на рис. 5 в начале расчёта теплообменников должны содержать всегда параметр «1», так как первоначально расчёт производится на один теплообменник, а уже потом, когда выяснится, что ни один теплообменник не подходит, следует выбирать схему компоновки воздухонагревательной установки. При любой схеме методически выбор установки ничем не отличается от изложенного для одиночного теплообменника.

При любой схеме методически выбор установки ничем не отличается от изложенного для одиночного теплообменника.

При компоновке воздухонагревательной установки из нескольких теплообменников следует иметь ввиду, что изменение скорости теплоносителя в два раза сказывается на коэффициенте теплопередачи всего лишь на 10 %.

Здесь рассмотрены варианты подбора воздухонагревателей при трёх ограничениях, но не представляет трудностей увеличить ограничения, например, на величины аэродинамического и гидравлического сопротивления. Каждый более менее подходящий вариант может быть скопирован на листе «Исходные данные», и составлен общий список теплообменников, которые могут быть применены в проектируемой установке.

Анализируя данные расчётов для всех выпускаемых заводом теплообменников, выбор теплообменника можно осуществить осознано, а не формально:

1. По величине процентных параметров можно судить, стоит ли устанавливать один или два теплообменника, и при этом примерно оценить целесообразность той или другой модели КСк или ВНВ. Какие для этой цели целесообразны типоразмеры — у которых процент запаса поверхности теплообмена имеет отрицательную величину или меньше минимально ограниченной.

Какие для этой цели целесообразны типоразмеры — у которых процент запаса поверхности теплообмена имеет отрицательную величину или меньше минимально ограниченной.

2. Выбор воздухонагревателей с большим запасом поверхности теплообмена влечёт за собой понижение температуры теплоносителя на выходе, уменьшение расхода и скорости теплоносителя. Выбор теплообменника с заниженной величиной поверхности теплообмена оказывает противоположное влияние (увеличиваются температура теплоносителя на выходе, повышается его скорость).

3. В случае, если нельзя подобрать теплообменник с запасом в допустимых пределах, то можно определить температурный диапазон теплоносителя, в которых будет работать воздухонагревательная установка, и тем самым оценить степень возможного замерзания, а также требуемую конструктивную схему воздухонагревательной установки.

Следует отметить, что выбор воздухонагревателя с большим запасом поверхности теплообмена влечёт за собой понижение температуры теплоносителя на выходе, уменьшение расхода и скорости теплоносителя. Выбор теплообменника с заниженной величиной поверхности теплообмена оказывает противоположное влияние

Выбор теплообменника с заниженной величиной поверхности теплообмена оказывает противоположное влияние

Таким образом, на примере расчёта, подбора и анализа работы воздухонагревательной установки «онлайн» проиллюстрированы особенности проведения расчёта и целесообразность рационализировать свою проектно-расчётную работу применением элементарных расчётов в MS Excel.

Аничхин А.Г. Проектирование отопительных систем в MS Excel // Журнал С.О.К., №3/2011. Рекомендации по подбору калориферов и воздухонагревателей. — Кострома: ОАО «Калориферный завод», 2002.

Расчёт воздушного отопления – делаем самостоятельно

Подобное отопление, обычно, используется для построек каркасной конструкции, которые обширно распространены в Канаде, откуда и появилось название технологии. Дело в том, что каркасные строения, в отличие от кирпичных зданий, не способны эффективно удерживать тепло от радиаторов, а обогрев при помощи воздуха формирует приемлемый микроклимат с небольшими финансовыми расходами.

Цели систем вентиляции являются простыми и понятными для каждого: система служит для удаления отработанного воздуха из жилых помещений. Ведь когда приготавливается пища, используются санузлы, словом, жизнедеятельность кипит, воздух приобретает следующие черты: повышение влажности, увеличение концентрации пыли, накопление неприятных запахов, понижение количества кислорода. А, между тем, если неприятный запах и пыль – это просто факторы некомфортности, то повышение влажности может привести к воде, которая будет появляться на стенах в виде конденсата.

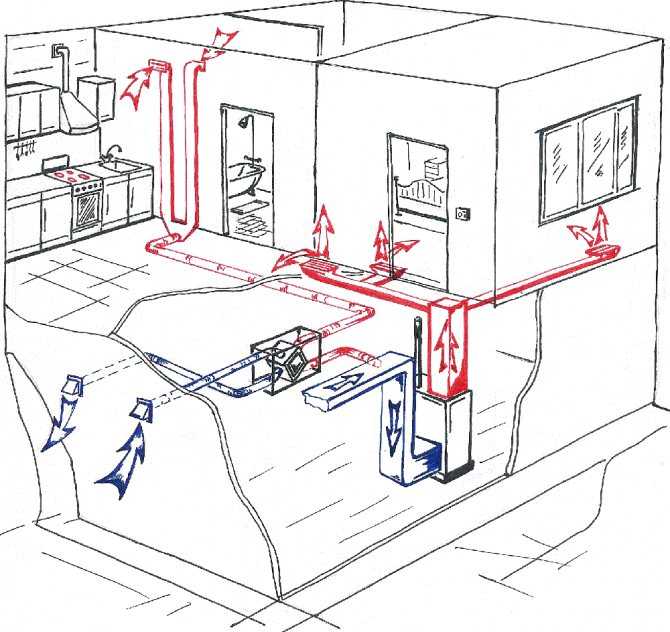

Итак, система вентиляции служит для того чтобы заменить грязный воздух на свежий. Вентиляция может быть вытяжной и приточно-вытяжной. В последнем случае отопление воздушное, как и вентиляционная система, делается с учетом возможности рекуперации тепла: то есть, отработанный воздух идет рядом с приточным каналом, при этом отдавая ему часть тепла. Самый простой рекуператор может заметно сделать меньше потери тепла через вентиляцию.

После получения всех необходимых расчетов, можно начинать подготовку к установке выбранной системы, ведь воздушное отопление частного дома своими руками организовать не так сложно. Сначала нужно прорисовать схему приблизительного прохождения воздуховодов и их завязки между собой.

Нарисовав примерный порядок подключения системы, лучше его обсудить с профессионалами, даже если уже имеется личный опыт в этом деле, чтобы человек со стороны дал объективную оценку и нашел скрытые изъяны, которые могут привести к возникновению в процессе эксплуатации оборудования вибрации, сквозняка и постороннего шума.

Опытный эксперт может оказать содействие с выбором подходящей модели теплогенератора, который сможет обеспечить прогрев воздуха до требуемой температуры и не перегревался при усиленной деятельности. Если агрегат довольно большой, для него лучше выделить отдельную пристройку, прилегающую к дому.

Процесс самостоятельного монтажа оборудования для воздушного отопления состоит из нескольких этапов:

Обустроить систему своими руками относительно легко, а вот осуществить правильно все расчеты вряд ли получится. Возможные ошибки приведут к понижению эффективности конструкции, постоянным сквознякам и другим неприятным последствиям. Поэтому лучше получить профессионально подготовленный проект и при желании воплотить его в жизнь самостоятельно.

Возможные ошибки приведут к понижению эффективности конструкции, постоянным сквознякам и другим неприятным последствиям. Поэтому лучше получить профессионально подготовленный проект и при желании воплотить его в жизнь самостоятельно.

Воздушное отопление дома – эффективный и выгодный способ обогрева, который отличается большей производительностью, в сравнении с традиционными водяными и газовыми системами. Воздушная система обогрева позволяет значительно повысить качество жизни в частном доме. Такой вариант отопления относится к числу наиболее безопасных, экономичных, чрезвычайно долговечных и надежных систем. Поэтому оно становится все более востребованным.

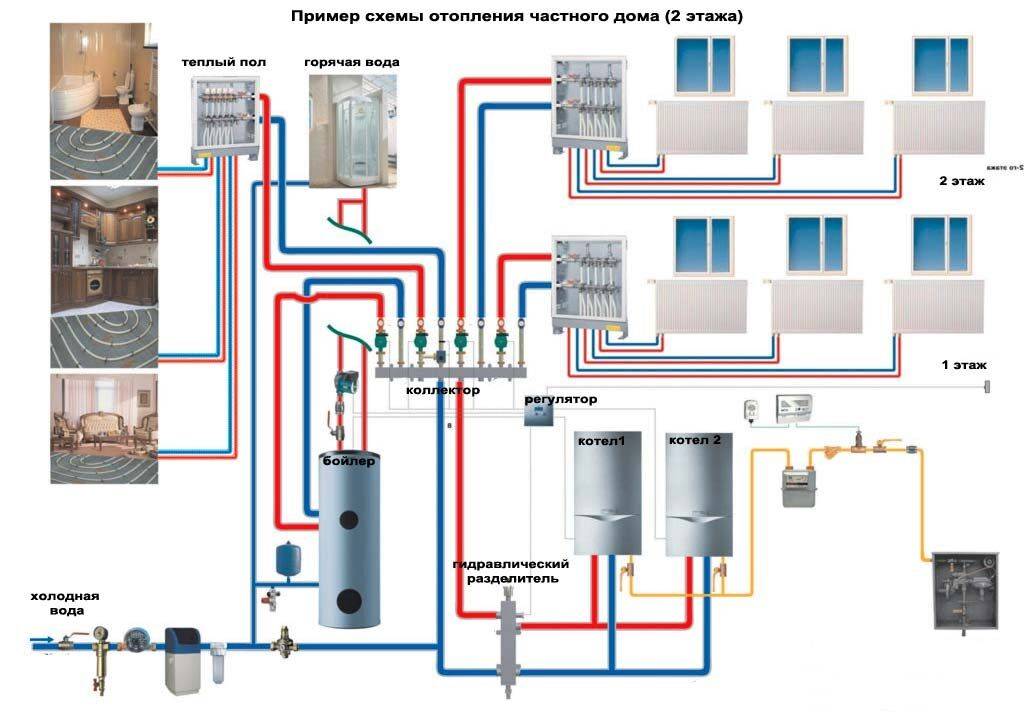

Для более конкретного пояснения всех деталей гидравлического просчёта возьмем конкретный пример обычного жилищного помещения. В наличии имеем классическую 2-комнатную квартиру панельного дома, общей площадью 65,54 м2, которая включает две комнаты, кухню, раздельные туалет и ванная, двойной коридор, спаренный балкон.

После сдачи в эксплуатацию получили следующую информацию относительно готовности квартиры. Описываемая квартира включает обработанные шпаклевкой и грунтом стены из монолитных железо-бетонных конструкций, окна из профиля с двух камерными стеклами, тырсо-прессованные межкомнатные двери, керамическая плитка на полу санузла.

Описываемая квартира включает обработанные шпаклевкой и грунтом стены из монолитных железо-бетонных конструкций, окна из профиля с двух камерными стеклами, тырсо-прессованные межкомнатные двери, керамическая плитка на полу санузла.

Кроме того, представленное жильё уже оснащено медной проводкой, распределителями и отдельным щитком, газовой плитой, ванной, умывальником, унитазом, полотенцесушителем, мойкой.

И самое главное в жилых комнатах, ванной и кухне уже имеются алюминиевые отопительные радиаторы. Вопрос относительно труб и котла остаётся открытым.

С обогревающего котла нужно провести главную линию, представляющую разветвление. После этого действия в ней находится необходимое число радиаторов, либо батарей. Линия, проведенная согласно проектировкам здания, подключается к котлу. Метод формирует циркуляцию теплоносителя внутри трубы, обогревая здание полностью. Обращение теплой воды настраивается в индивидуальном порядке.

Планируется замкнутая схема отопления Ленинградка. В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в добавляются элементы:

В этом процессе однотрубный комплекс монтируется по актуальной проектировке частных домов. По желанию собственника в добавляются элементы:

Собираясь делать воздушное отопление дома своими руками очень важно правильно произвести все расчёты ещё до начала работ. Что нужно учесть:

Ошибка, сделанная на этапе планирования воздушной системы, приведёт к потере времени и серьёзных сумм денег, если отопление не будет работать должным образом и придётся всё переделывать.

Инженер предложит несколько вариантов системы воздушного отопления. Останется выбрать подходящий.

Только после выполнения точных расчётов и составления проекта, приступают к закупке отопительного прибора и всех необходимых материалов.

Выбор того или иного проектного решения – задача, как правило, многофакторная. Во всех случаях имеется большое число возможных вариантов решения поставленной задачи, так как любую систему ТГ и В характеризует множество переменных (набор оборудования системы, различные его параметры, сечения трубопроводов, материалы, из которых они изготовлены и т. д.).

д.).

Чтобы определить стоимость радиатора, произведем их тепловой расчет с целью уточнения количества секций. Расчет радиатора Rifar Monolit 350 приведен в разделе 5.2.

Рассматриваемый дом располагается в городе Кострома, где температура за окном в наиболее холодную пятидневку достигает -31 градусов, температура грунта — +5оС. Желаемая температура в помещении — +22оС.

Для расчетов удобнее всего нарисовать план дома на бумаге, обозначив на нем ширину, длину, высоту здания, расположение окон и дверей, их габариты

Стены здания состоят из:

- газобетона толщиной В=0.21 м, коэффициентом теплопроводности k=2.87;

- пенопласта В=0.05 м, k=1.678;

- облицовочного кирпича В=0.09 м, k=2.26.

При определении k следует использовать сведения из таблиц, а лучше — информацию из технического паспорта, поскольку состав материалов разных производителей может отличаться, следовательно, иметь разные характеристики.

Железобетон имеет наиболее высокую теплопроводимость, минераловатные плиты — наименьшую, поэтому их наиболее эффективно использовать в строительстве теплых домов

Пол дома состоит из следующий слоев:

- песка, В=0.

10 м, k=0.58;

10 м, k=0.58; - щебня, В=0.10 м, k=0.13;

- бетона, В=0.20 м, k=1.1;

- утеплителя эковаты, B=0.20 м, k=0.043;

- армированной стяжки, В=0.30 м k=0.93.

В приведенном плане дома пол имеет одинаковое строение по всей площади, подвальное помещение отсутствует.

Потолок состоит из:

- минеральной ваты, В=0.10 м, k=0.05;

- гипсокартона, B=0.025 м, k= 0.21;

- сосновых щитов, В=0.05 м, k=0.35.

У потолочного перекрытия выходов на чердак нет.

В доме окон всего 8, все они двухкамерные с К-стеклом, аргоном, показатель D=0.6. Шесть окон имеют габариты 1.2х1.5 м, одно — 1.2х2 м, одно — 0.3х0.5 м. Двери имеют габариты 1х2.2 м, показатель D по паспорту равен 0.36.

Холодный период года — ХП.

1. При кондиционировании воздуха в холодный период года — ХП изначально принимаются оптимальные параметры внутреннего воздуха в рабочей зоне помещения:

tВ = 20 ÷ 22ºC; φВ = 30 ÷ 55%.

2. Изначально на J-d диаграмму по двум известным параметрам влажного воздуха наносим точки (см. рисунок 8):

рисунок 8):

- наружного воздуха (•) Н tН = — 28ºC; JН = — 27,3 кДж/кг;

- внутреннего воздуха (•) В tВ = 22ºC; φВ = 30% с минимальной относительной влажностью;

- внутреннего воздуха (•) В1 tВ1 = 22ºC; φВ1 = 55% с максимальной относительной влажностью.

При наличии тепловых избытков в помещении целесообразно принять верхний температурный параметр внутреннего воздуха в помещении из зоны оптимальных параметров.

3. Составляем тепловой баланс помещения по холодному периоду года — ХП:

по явному теплу ∑QХПЯ по полному теплу ∑QХПП

4. Рассчитываем поступления влаги в помещение

∑W

5. Определяем тепловую напряженность помещения по формуле:

где: V — объем помещения, м3.

6. Исходя из величины теплового напряжения, находим градиент нарастания температуры по высоте помещения.

Градиент температуры воздуха по высоте помещений общественных и гражданских зданий.

| Тепловая напряженность помещения QЯ/Vпом. | grad t, °C | |

| кДж/м3 | Вт/м3 | |

| Более 80 | Более 23 | 0,8 ÷ 1,5 |

| 40 ÷ 80 | 10 ÷ 23 | 0,3 ÷ 1,2 |

| Менее 40 | Менее 10 | 0 ÷ 0,5 |

и рассчитываем температуру удаляемого воздуха

tY = tB + grad t(H – hр. з.), ºС

з.), ºС

где: Н — высота помещения, м;hр.з. — высота рабочей зоны, м.

7. Для ассимиляции избытков тепла и влаги в помещении температуру приточного воздуха — tП, принимаем на 4 ÷ 5ºС ниже температуры внутреннего воздуха — tВ, в рабочей зоне помещения.

8. Определяем численное значение величины тепло-влажностного отношения

9. На J-d диаграмме точку 0,0°С шкалы температур соединяем прямой линией с численным значением тепло-влажностного отношения (для нашего примера численное значение величины тепло-влажностного отношения принимаем 5 800).

10. На J-d диаграмме проводим изотерму приточного — tП, с численным значением

tП = tВ — 5, °С.

11. На J-d диаграмме проводим изотерму уходящего воздуха с численным значением уходящего воздуха — tУ, найденным в пункте 6.

12. Через точки внутреннего воздуха — (•) В, (•) В1, проводим линии, которые параллельны линии тепло-влажностного отношения.

13. Пересечение этих линий, которые будет называться — лучами процесса

с изотермами приточного и уходящего воздуха — tП и tУ определит на J-d диаграмме точки приточного воздуха — (•) П, (•) П1 и точки уходящего воздуха — (•) У, (•) У1.

14. Определяем воздухообмен по полному теплу

и воздухообмен на ассимиляцию избытков влаги

Дополнительные элементы системы

Использовать воздушную систему только для обогрева нерационально, из неё можно сделать универсальное устройство по созданию микроклимата в доме. Для этого в устройство встраивают блок для охлаждения воздуха и блок кондиционирования.

Такая система обеспечивает отопление зимой и охлаждение воздуха летом, поддерживая приятную температуру внутри дома независимо от погоды снаружи. Кроме того, систему дополняют ещё некоторым полезным оборудованием:

- Электронный фильтр. Состоит из съёмных кассет, которые очищают приходящий воздух, ионизируя его. Пластины фильтра задерживают микрочастицы пыли. Кассеты легко снимаются и очищаются промывкой под струёй воды.

- Увлажнитель воздуха. Представляет собой испарительный блок с протекающей водой. Горячий воздух, проходя через этот блок, способствует активному испарению влаги. Таким образом воздух активно увлажняется.

- Нужный уровень увлажнения контролируется специальным датчиком влажности с регулятором.

- УФ-лампа для очистки воздуха. Обеззараживает ультрафиолетом болезнетворные бактерии в воздухе.

- Термостат с возможностью программирования. Управляет всей системой обогрева и охлаждения воздуха. Подключается к интернету, благодаря чему управление температурой в доме можно управлять откуда угодно. Имеет 4 запрограммированных режима.

- Электронный блок контроля вентиляцией. Позволяет управлять вентиляционной системой автономно или полностью отключить при необходимости.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Правильно спроектированная и грамотно сделанная система воздушного отопления дома будет радовать жильцов приятным микроклиматом не один год.

Первый способ – классический (см. рисунок

1. Процессы обработки наружного воздуха:

- нагрев наружного воздуха в калорифере 1-го подогрева;

- увлажнение по адиабатному циклу;

- нагрев в калорифере 2-го подогрева.

2. Из точки с параметрами наружного воздуха — (•) Н проводим линию постоянного влагосодержания — dН = const.

Эта линия характеризует процесс нагревания наружного воздуха в калорифере 1-го подогрева. Конечные параметры наружного воздуха после его нагревания будут определены в пункте 8.

3. Из точки с параметрами приточного воздуха — (•) П проводим линию постоянного влагосодержания dП = const до пересечения с линией относительной влажности φ = 90% (эту относительную влажность стабильно обеспечивает оросительная камера при адиабатическом увлажнении).

Получаем точку — (•) О с параметрами увлажнённого и охлаждённого приточного воздуха.

4. Через точку — (•) О проводим линию изотермы — tО = const до пересечения со шкалой температур.

Значение температуры в точке — (•) О близко к 0°С. Поэтому в оросительной камере возможно образование тумана.

5. Следовательно, в зоне оптимальных параметров внутреннего воздуха в помещении необходимо выбрать другую точку внутреннего воздуха — (•) В1 с той же температурой — tВ1 = 22°С, но с большей относительной влажностью — φВ1 = 55%.

В нашем случае точка — (•) В1 принималась с самой максимальной относительной влажностью из зоны оптимальных параметров. При необходимости возможно принять и промежуточную относительную влажность из зоны оптимальных параметров.

6. Аналогично пункту 3. Из точки с параметрами приточного воздуха — (•) П1 проводим линию постоянного влагосодержания dП1 = const до пересечения с линией относительной влажности φ = 90% .

Получаем точку — (•) О1 с параметрами увлажнённого и охлаждённого приточного воздуха.

7. Через точку — (•) О1 проводим линию изотермы — tО1 = const до пересечения со шкалой температур и считываем численное значение температуры увлажнённого и охлаждённого воздуха.

Важное замечание!

Минимальное значение конечной температуры воздуха при адиабатическом увлажнении должно находиться в пределах 5 ÷ 7°С.

8. Из точки с параметрами приточного воздуха — (•) П1 проводим линию постоянного теплосодержания — JП1 = сonst до пересечения с линией постоянного влагосодержания наружного воздуха — точка (•) Н — dН = const.

Получаем точку — (•) К1 с параметрами нагретого наружного воздуха в калорифере 1-го подогрева.

9. Процессы обработки наружного воздуха на J-d диаграмме будут изображаться следующими линиями:

- линия НК1 — процесс нагревания приточного воздуха в калорифере 1-го подогрева;

- линия К1О1 — процесс увлажнения и охлаждения нагретого воздуха в оросительной камере;

- линия О1П1 — процесс нагревания увлажнённого и охлаждённого приточного воздуха в калорифере 2-го подогрева.

10. Обработанный наружный приточный воздух с параметрами в точке — (•) П1 поступает в помещение и ассимилирует избытки теплоты и влаги по лучу процесса — линия П1В1. За счёт нарастания температуры воздуха по высоте помещения — grad t. Параметры воздуха изменяются. Процесс изменения параметров происходит по лучу процесса до точки уходящего воздуха — (•) У1.

11. Необходимое количество приточного воздуха для ассимиляции избытков теплоты и влаги в помещении определяем по формуле

12. Требуемое количество теплоты для нагрева наружного воздуха в калорифере 1-го подогрева