СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)

СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (с Изменением N 1)

16 Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства

Общие требования

16.1 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них в районах с сейсмичностью 8 и 9 баллов, на подрабатываемых территориях, в районах с просадочными грунтами II типа, засоленными, набухающими, заторфованными и вечномерзлыми наряду с требованиями настоящего свода правил следует соблюдать также строительные требования к зданиям и сооружениям, размещаемым в указанных районах.

Примечание – При просадочных грунтах I типа тепловые сети могут проектироваться без учета требований данного раздела.

16.2 Запорную, регулирующую и предохранительную арматуру независимо от диаметров труб и параметров теплоносителя следует принимать стальной.

16.3 Расстояние между секционирующими задвижками следует принимать не более 1000 м. При обосновании допускается увеличивать расстояние на транзитных трубопроводах до 3000 м.

16.5 Совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и тоннелях независимо от давления газа не допускается.

Допускается предусматривать совместную прокладку с газопроводами природного газа только во внутриквартальных тоннелях и общих траншеях при давлении газа не более 0,005 МПа.

Районы с сейсмичностью 8 и 9 баллов

16.6 Расчетная сейсмичность для зданий и сооружений тепловых сетей должна приниматься равной сейсмичности района строительства.

16. 7 Бесканальную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать для трубопроводов 400.

7 Бесканальную прокладку тепловых сетей допускается предусматривать для трубопроводов 400.

Бесканальная прокладка трубопроводов 500-700 мм возможна при обосновании способами, указанными в [3].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

16.8 Прокладка транзитных тепловых сетей под жилыми, общественными и производственными зданиями, а также по стенам зданий, фермам, колоннам и т.п. не допускается.

16.9 В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены зданий должен предусматриваться зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и верхом проема, обеспечивающий перемещение трубопровода, без смятия изоляции, но не менее 0,2 м. Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые материалы.

16.10 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и бакам должны предусматриваться мероприятия, обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов.

16.11 Подвижные катковые и шариковые опоры труб принимать не допускается.

16.12 При надземной прокладке должны применяться эстакады или низкие отдельно стоящие опоры.

Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использование труб тепловых сетей для связи между опорами не допускаются.

Районы вечномерзлых грунтов

16.13 Выбор трассы тепловых сетей, а также размещение компенсаторов, камер, неподвижных опор, дренажных устройств трубопроводов следует производить на основе материалов инженерно-геокриологических изысканий на застраиваемой территории с учетом прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий и принятого принципа использования вечномерзлых грунтов как оснований проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений.

16.14 Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов следует применять гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов.

16.15 Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым трубопроводам. Независимо от способа прокладки каждый трубопровод должен быть рассчитан на подачу 100% теплоты при заданном уровне показателей надежности.

Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь между собой резервирующие перемычки.

16.16 При подземном и надземном способах прокладки тепловых сетей в просадочных (при оттаивании) вечномерзлых грунтах необходимо предусматривать следующие мероприятия по сохранению устойчивости конструкций тепловых сетей:

прокладку сетей в каналах или тоннелях с естественной или искусственной вентиляцией, обеспечивающей требуемый температурный режим грунта;

замену грунта в основании каналов и тоннелей на непросадочный;

устройство свайного основания, обеспечение водонепроницаемости каналов, тоннелей и камер;

удаление случайных и аварийных вод из камер и тоннелей.

Выбор мероприятий по сохранению устойчивости тепловых сетей должен выполняться на основе расчетов зоны оттаивания мерзлого грунта около трубопроводов и общего прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий застраиваемой территории.

16.17 Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

16.18 При подземной прокладке тепловых сетей для ответвлений к отдельным зданиям, возводимым или возведенным на вечномерзлых грунтах с сохранением мерзлого состояния (принцип I по СП 25.13330), необходимо на расстоянии 6 м от стены здания предусматривать надземную прокладку сетей. Допускается предусматривать подземную прокладку тепловых сетей совместно с другими инженерными сетями в вентилируемых каналах с выходом их на поверхность в пределах проветриваемого подполья зданий, при этом должны быть приняты меры по предотвращению протаивания грунтов под фундаментами зданий.

16.19 При подземной прокладке тепловых сетей, строящихся по принципу сохранения мерзлоты (принцип I), бесканальную прокладку принимать не допускается.

16.20 По трассе тепловых сетей должна быть предусмотрена планировка земли, обеспечивающая отвод горячей воды при авариях от основания строительных конструкций на расстояние, исключающее ее тепловое влияние на вечномерзлый грунт.

16.21 При прокладке тепловых сетей в каналах должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция из битумных рулонных материалов наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей.

16.22 Спускные устройства водяных тепловых сетей должны приниматься исходя из условий спуска воды из одного трубопровода секционируемого участка в течение одного часа. Спуск воды должен предусматриваться из трубопроводов непосредственно в системы канализации с охлаждением воды до температуры, допускаемой конструкциями сетей канализации и исключающей вредное тепловое воздействие на вечномерзлые грунты в основании.

Спуск воды в каналы и камеры не допускается.

16.23 Для узлов трубопроводов при надземной прокладке тепловых сетей на низких отдельно стоящих опорах или в наземных каналах должны предусматриваться надземные камеры (павильоны).

16.24 Наименьший диаметр труб независимо от расхода и параметров теплоносителя должен приниматься 50 мм.

16.25 Минимальная высота скользящих опор для труб при подземной прокладке тепловых сетей должна приниматься не менее 150 мм.

16.26 Расстояние между подвижными опорами труб при прокладке тепловых сетей в наземных каналах должно приниматься с коэффициентом 0,7 к расстояниям, полученным при расчете трубопроводов на прочность.

16.27 При прокладке тепловых сетей в каналах минимальные расстояния в свету между трубопроводами и строительными конструкциями, приведенные в приложении А, должны увеличиваться до перекрытия каналов – на 100 мм, до дна каналов – на 50 мм.

16.28 Расстояния в свету по горизонтали от тепловых сетей при их подземной прокладке до фундаментов зданий и сооружений должны приниматься:

при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по принципу I – не менее 2 м от зоны оттаивания грунта около канала, определяемой расчетом, но не менее величин, указанных в таблице 5;

при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по принципу II (без сохранения вечной мерзлоты) – не менее величин, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Грунт | Среднегодовая температура вечномерзлого грунта, °С | ||

от 0 до минус 2 | от минус 2 до минус 4 | ниже минус 4 | |

Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м | |||

Глинистый | 7 | 6 | 6 |

Песчаный | 8 | 7 | 6 |

Крупнообломочный | 10 | 8 | 8 |

16.

16.30 Здания тепловых пунктов и других сооружений на тепловых сетях следует проектировать надземными с вентилируемыми подпольями.

16.31 Прокладку трубопроводов в сооружениях на тепловых сетях следует предусматривать выше уровня пола. Устройство в полу каналов и приямков не допускается.

16.32 Для опорожнения оборудования и трубопроводов следует предусматривать систему дренажа и слива воды, исключающую воздействие теплоты на грунт.

16.33 Заглубление баков горячей воды и конденсатных баков ниже планировочных отметок земли при строительстве на вечномерзлых грунтах по принципу I не допускается.

Подрабатываемые территории

16.34 При всех способах прокладки тепловых сетей для компенсации тепловых удлинений трубопроводов и дополнительных перемещений от воздействия деформаций земной поверхности должны приниматься гибкие компенсаторы из труб и углы поворотов.

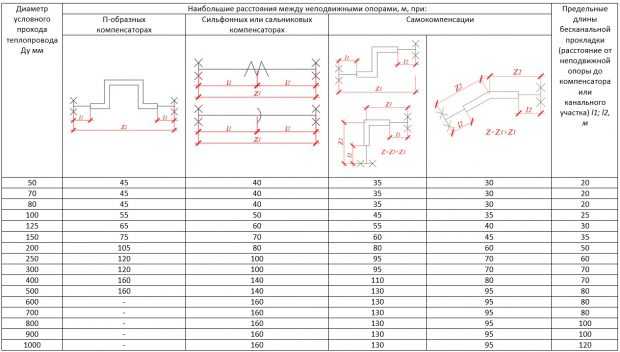

16.35 При определении размеров гибких компенсаторов, расчете участков трубопроводов на самокомпенсацию, кроме расчетных тепловых удлинений, должны учитываться дополнительно перемещения от воздействия деформаций земной поверхности

, (2)

где – коэффициент, принимаемый по таблице 6;

– ожидаемая величина относительной горизонтальной деформации земной поверхности, принимаемая для каждого участка трассы в границах зон влияния деформаций от каждой выработки по горно-геологическим данным, мм/м;

– расстояние между смежными компенсаторами при бесканальной прокладке тепловых сетей или между неподвижными опорами труб при остальных способах прокладки, м.

Таблица 6

Длина подрабатываемого участка трассы трубопроводов, м | 30-50 | 51-70 | 71-100 | 101 и более |

Коэффициент | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |

1 При величине 1 мм/м учитывать дополнительно удлинения не требуется. 2 При бесканальной прокладке тепловых сетей с изоляцией, допускающей перемещение трубы внутри изоляции, учитывать дополнительные перемещения при определении размеров компенсаторов не требуется. | ||||

16.36 Деформационные швы должны предусматриваться в каналах и тоннелях, расстояния между деформационными швами определяются расчетом, но не менее 50 м.

16.37 Уклоны тепловых сетей при подземной прокладке и труб попутного дренажа следует принимать с учетом ожидаемых уклонов земной поверхности от влияния горных выработок.

16.38 При прокладке тепловых сетей в подвалах и подпольях зданий усилия от неподвижных опор не должны передаваться на конструкции зданий.

16.39 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них должны соблюдаться также требования 16.9 и 16.10.

Просадочные, засоленные и набухающие грунты

16.40 При проектировании тепловых сетей необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие просадку строительных конструкций, вызывающую прогиб трубопроводов более допустимой расчетной величины.

16.41 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку применять не допускается.

16.42 Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производственных зданий при подземной прокладке не допускается.

16.43 При подземной прокладке тепловых сетей параллельно фундаментам зданий и сооружений в засоленных и набухающих грунтах наименьшие расстояния по горизонтали до фундаментов зданий и сооружений должны быть не менее 5 м. В грунтах II типа по просадочности – принимаются по таблице 7.

Таблица 7

Толщина слоя просадочного грунта, м | Условный проход труб, мм | ||

до 100 | от 100 до 300 | более 300 | |

Наименьшие расстояния по горизонтали в свету, м | |||

До 5 | Как для просадочных грунтов I типа по таблице А. | ||

От 5 до 12 | 5 | 7,5 | 10 |

Свыше 12 | 7,5 | 10 | 15 |

При прокладке тепловых сетей на расстояниях меньше указанных в таблице 5* должны предусматриваться водонепроницаемые конструкции каналов и камер, а также постоянное удаление из камер случайных и аварийных вод.

_________________

* Текст документа соответствует оригиналу. – Примечание изготовителя базы данных.

Наименьшее расстояние по горизонтали в свету от наружной стенки канала или тоннеля до водопровода 500 мм – 3 м, 500 мм – 4 м.

Наименьшее расстояние по горизонтали до бортового камня автомобильной дороги для трубопроводов диаметром более 100 мм должно приниматься не менее 2 м.

При возведении зданий и сооружений в грунтах II типа, просадочные свойства которых устранены уплотнением, закреплением, или при устройстве под здания и сооружения свайных фундаментов расстояния по горизонтали от наружной грани строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений в свету принимать по таблице А.3 приложения А как для просадочных грунтов I типа.

16.44 В основании камер должно предусматриваться уплотнение грунтов на глубину не менее 1 м.

В основании каналов при величине просадки более 0,4 м должно предусматриваться уплотнение грунтов на глубину 0,3 м, а при величине просадки более 0,4 м должна предусматриваться дополнительно укладка слоя суглинистого грунта, обработанного водоотталкивающими материалами (битумами или дегтярными), толщиной не менее 0,1 м на всю ширину траншеи.

16.45 Емкостные сооружения должны располагаться, как правило, на участках с наличием дренирующего слоя и с минимальной толщиной просадочных, засоленных и набухающих грунтов. При расположении площадки строительства для емкостных сооружений на склоне следует предусматривать нагорную канаву для отведения дождевых и талых вод.

При расположении площадки строительства для емкостных сооружений на склоне следует предусматривать нагорную канаву для отведения дождевых и талых вод.

16.46 Расстояние от емкостных сооружений до зданий и сооружений различного назначения должно быть:

при наличии засоленных и набухающих грунтов – не менее 1,5 толщины слоя засоленного или набухающего грунта;

в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных) подстилающих грунтах – не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах – не менее тройной толщины просадочного слоя, но не более 40 м.

Примечание – Величину слоя просадочного, засоленного, набухающего грунта надлежит принимать от поверхности естественного рельефа, а при наличии планировки срезкой или подсыпкой – соответственно от уровня срезки или подсыпки.

16.47 Под полами тепловых пунктов, насосных и т.п., а также емкостных сооружений следует предусматривать уплотнение грунта на глубину 2-2,5 м. Контур уплотненного грунта должен быть больше габаритов сооружения не менее чем на 3 м в каждую сторону.

Контур уплотненного грунта должен быть больше габаритов сооружения не менее чем на 3 м в каждую сторону.

Полы должны быть водонепроницаемые и иметь уклон не менее 0,01 в сторону водосборного водонепроницаемого приямка. В местах сопряжения полов со стенами должны предусматриваться водонепроницаемые плинтусы на высоту 0,1-0,2 м.

16.48 Для обеспечения контроля за состоянием и работой тепловых сетей при проектировании их на просадочных, засоленных и набухающих грунтах необходимо предусматривать возможность свободного доступа к их основным элементам и узлам.

16.49 Пропуск труб и каналов через стены сооружений необходимо осуществлять с помощью сальников, обеспечивающих их горизонтальное смещение внутри и за пределы сооружения на 1/5 возможной величины просадки, суффозионной осадки или набухания грунтов в основании.

16.50 Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными.

В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не менее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с применением комплекса мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами.

Зазор следует заделывать эластичными материалами.

Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента на величину не менее 0,5 м.

16.51 При величине просадки основания здания более 0,2 м каналы на вводах в здания на расстоянии, указанном в таблице 7, должны приниматься водонепроницаемыми.

16.52 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них следует также соблюдать требования 16.10.

Биогенные грунты (торф) и илистые грунты

16.53 Трассу тепловых сетей следует предусматривать на участках:

с наименьшей суммарной мощностью слоев торфа, илов и насыпных грунтов;

с уплотненным или осушенным торфом;

с прочными грунтами, подстилающими торфы.

16.54 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку принимать не допускается.

16.55 Для отдельно стоящих опор и опор эстакад следует принимать свайные основания.

16.56 Основания под каналы и камеры при подземной прокладке тепловых сетей следует принимать:

при мощности слоя торфа до 1 м – с полной выторфовкой с устройством песчаной подушки по всему дну траншеи и монолитной железобетонной плиты под основание каналов и камер;

при мощности слоя торфа более 1 м – на свайном основании с устройством сплошного железобетонного ростверка под каналы и в случае попутного дренажа под дренажные трубы.

16.57 Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производственных зданий при подземной прокладке не допускается.

гк Адепт Строительные нормы и правила. Тепловые сети(СНиП 3.05.03-85)

>

Нормативная документация > Нормативы по исполнительной документации > Строительные нормы и правила. Тепловые сети(СНиП 3.05.04-85)

Действующий нормативный документ (с 1 июля 1986 г.)

Разработан ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР (канд. техн. наук В.И. Готовцев – руководитель темы, В.К. Андриади), с участием Союзводоканалпроекта Госстроя СССР (П.Г. Васильев и А.С. Игнатович), Донецкого Промстройниипроекта Госстроя СССР (С.А. Светницкий), НИИОСП

техн. наук В.И. Готовцев – руководитель темы, В.К. Андриади), с участием Союзводоканалпроекта Госстроя СССР (П.Г. Васильев и А.С. Игнатович), Донецкого Промстройниипроекта Госстроя СССР (С.А. Светницкий), НИИОСП

Cкачать документ

СНиП 3.05.04-851)1)Зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 74.13330.2011. –

Примечание изготовителя базы данных.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР (канд. техн. наук В.И. Готовцев – руководитель темы, В.К. Андриади), с участием Союзводоканалпроекта Госстроя СССР (П.Г. Васильев и А.С. Игнатович), Донецкого Промстройниипроекта Госстроя СССР (С.А. Светницкий), НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР (канд. техн. наук В. Г. Галицкий и Д.И. Федорович), Гипроречтранса Минречфлота РСФСР (М.Н. Доманевский), НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (д-р техн. наук Н.А. Лукиных, канд. техн. наук В.П. Криштул), института Тульский Промстройпроект Минтяжстроя СССР.

К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (д-р техн. наук Н.А. Лукиных, канд. техн. наук В.П. Криштул), института Тульский Промстройпроект Минтяжстроя СССР.

ВНЕСЕНЫ ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Н. А. Шишов).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Госстроя СССР от 31 мая 1985 г. N 73

ВЗАМЕН СНиП III-30-74 в части требований по производству и приемке работ по строительству и реконструкции наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.04-85* является переизданием СНиП 3.05.04-85 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 25 мая 1990 г. N 51.

Переиздание с изменениями на 1 июля 1990 г.

Изменение разработано ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР и ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры.

Разделы, пункты, таблицы, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.

Согласовано с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР письмом от 10 ноября 1984 г. N 121212/1600-14.

N 121212/1600-14.

Настоящие правила распространяются на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих наружных сетей** и сооружений водоснабжения и канализации населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

_______________

** Наружных сетей – в последующем тексте «трубопроводов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации кроме требований проектов (рабочих проектов)** и настоящих правил должны соблюдаться также требования СНиП 3.01.01-85* , СНиП 3.01.03-84 , СНиП III-4-80* и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.02-83.

_______________

** Проектов (рабочих проектов) – в последующем тексте «проектов».

1.2. Законченные строительством трубопроводы и сооружения водоснабжения и канализации следует принимать в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 3. 01.04-87 .

01.04-87 .

2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 .

3. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Общие положения

3.1. При перемещении труб и собранных секций, имеющих антикоррозионные покрытия, следует применять мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих покрытий.

3.2. При раскладке труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не следует допускать попадания в них поверхностных или сточных вод. Трубы и фасонные части, арматура и готовые узлы перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

3.3. Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке – опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.

Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.

3.4. Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, укладывать раструбом вверх по уклону.

3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром “на свет” с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов – ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов – ±30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.

3.7. Прокладка напорных трубопроводов по пологой кривой без применения фасонных частей допускается для раструбных труб со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях с углом поворота в каждом стыке не более чем на 2° для труб условным диаметром до 600 мм и не более чем на 1° для труб условным диаметром свыше 600 мм.

3.8. При монтаже трубопроводов водоснабжения и канализации в горных условиях кроме требований настоящих правил следует соблюдать также требования разд. 9 СНиП III-42-80 .

3.9. При прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы соединяемые концы смежных труб должны быть отцентрированы так, чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.

3.10. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке следует закрывать заглушками или деревянными пробками.

3.11. Резиновые уплотнители для монтажа трубопроводов в условиях низких температур наружного воздуха не допускается применять в промороженном состоянии.

3.12. Для заделки (уплотнения) стыковых соединений трубопроводов следует применять уплотнительные и “замковые” материалы, а также герметики согласно проекту.

3.13. Фланцевые соединения фасонных частей и арматуры следует монтировать с соблюдением следующих требований:

фланцевые соединения должны быть установлены перпендикулярно оси трубы;

плоскости соединяемых фланцев должны быть ровными, гайки болтов должны быть расположены на одной стороне соединения; затяжку болтов следует выполнять равномерно крест-накрест;

устранение перекосов фланцев установкой скошенных прокладок или подтягиванием болтов не допускается;

сваривание стыков смежных с фланцевым соединением следует выполнять лишь после равномерной затяжки всех болтов на фланцах.

3.14. При использовании грунта для сооружения упора опорная стенка котлована должна быть с ненарушенной структурой грунта.

3.15. Зазор между трубопроводом и сборной частью бетонных или кирпичных упоров должен быть плотно заполнен бетонной смесью или цементным раствором.

3.16. Защиту стальных и железобетонных трубопроводов от коррозии следует осуществлять в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.04.03-85 и СНиП 2.03.11-85 .

3.17. На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СНиП 3.01.01-85* следующие этапы и элементы скрытых работ: подготовка основания под трубопроводы, устройство упоров, величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений, устройство колодцев и камер, противокоррозионная защита трубопроводов, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер, засыпка трубопроводов с уплотнением и др.

Подписаться на «Устойчивая энергетика, сети и сети»

В настоящее время недоступно

Посетите веб-сайт журнала Следующая запланированная дата отгрузки: 10 мая 2022 г. (SEGAN) — это международное рецензируемое издание для теоретических и прикладных исследований, посвященных энергетике, информационным сетям и сетям электроснабжения, включая интеллектуальные сети от супер до микросетей. SEGAN приветствует документы, описывающие фундаментальные достижения в математических, статистических или вычислительных методах применительно к энергетическим и энергетическим системам, а также документы о приложениях, вычислениях и моделировании в области электрических и энергетических систем с использованием связанных информационных и коммуникационных технологий.

(SEGAN) — это международное рецензируемое издание для теоретических и прикладных исследований, посвященных энергетике, информационным сетям и сетям электроснабжения, включая интеллектуальные сети от супер до микросетей. SEGAN приветствует документы, описывающие фундаментальные достижения в математических, статистических или вычислительных методах применительно к энергетическим и энергетическим системам, а также документы о приложениях, вычислениях и моделировании в области электрических и энергетических систем с использованием связанных информационных и коммуникационных технологий.

SEGAN — это междисциплинарный журнал, целью которого является объединение исследователей из академических и промышленных кругов в области энергетики, инженерии, компьютерных наук, математики и энергетической политики/регулирования.

SEGAN публикует оригинальные статьи и краткие сообщения, а также избранные обзорные статьи по приглашению и/или одобрению главного редактора. Предложения по обзорным статьям и спецвыпускам направляются на рассмотрение главному редактору.

SEGAN особенно приветствует доклады по следующим темам:

- Теоретические разработки в области планирования и эксплуатации электрических и энергетических систем

— Определение и применение вычислительных методов для стохастической оптимизации

— Прикладная оптимизация и математическое программирование - Анализ данных и расчеты для энергосистем

– Методы моделирования на основе данных для энергетических и энергетических систем.

— Машинное обучение, статистика и вычислительный интеллект

– Аналитика больших данных - Интегрированная эксплуатация информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в электрических и энергетических системах

– Интеграция ИКТ в электрические и энергетические системы для мониторинга и управления

– Моделирование киберфизических энергетических и коммуникационных систем.

– Управление на стороне спроса и реагирование на спрос: определение схем и протоколов управления

— Усовершенствованная измерительная инфраструктура - Моделирование и анализ современных и перспективных электрических и энергетических систем

— Интегрированные электрические и тепловые сети

– Активные распределительные сети и виртуальные электростанции

– Масштабная интеграция энергозависимых возобновляемых источников энергии в интеллектуальные сети

– Комплексное управление сетями передачи и распределения электроэнергии

– Безопасность и надежность электрических систем в системах с крупномасштабными энергозависимыми ресурсами.

– Новые проблемы с динамикой и стабильностью в энергосистемах

— Контроль и планирование централизованного и распределенного хранения энергии - Новые компоненты для будущих электрических и энергетических систем

– Связанные суперсети переменного / постоянного тока

– Соединение систем преобразования энергии с электрическими и энергетическими сетями - Оценка устойчивости электрических и энергетических систем

— Политика, регулирование и экономика современных электрических и тепловых сетей

– Разработка концепции «умного города» для интеграции энергетики, транспорта (например, электромобилей) и сетей ИКТ.

В этом журнале приветствуются материалы, которые поддерживают и продвигают цели ООН в области устойчивого развития, в частности, ЦУР 7 (Доступная и чистая энергия) и ЦУР 11 (Устойчивое развитие городов и сообществ). ): 1.2 Learn more International Journal of Heat and Technology (IJHT) — это международный научный и рецензируемый журнал, посвященный последним разработкам ученых, инженеров и техников в области теплопередачи, гидродинамики и термодинамики, а также их промышленные применения. IJHT — это журнал с открытым доступом. Все содержимое доступно бесплатно, то есть пользователи имеют право читать, скачивать, дублировать, распространять, распечатывать, искать или ссылаться на полные тексты статей в этом журнале без предварительного согласия издателя или автора. Фокус и область применения IJHT приветствует оригинальные исследовательские работы, технические заметки и обзорные статьи по следующим дисциплинам: Также приветствуются статьи, сообщающие о применении этих дисциплин с акцентом на новые технологические области. Периодичность публикации IJHT регулярно публикуется IIETA, шесть регулярных выпусков (за исключением специальных выпусков) и один том в год. Правила раздела Обычные статьи Процесс экспертной оценки IIETA использует процесс двойной слепой проверки. После подачи документ, посвященный подходящим темам, будет отправлен главному редактору или ответственному редактору, а затем будет рассмотрен как минимум двумя экспертами в соответствующей области. Рецензентами являются либо члены нашей редколлегии, либо специальные внешние эксперты, приглашенные журналом. С учетом замечаний рецензентов главный редактор или ответственный редактор принимает окончательное решение по поводу публикации и возвращает решение автору. Существует четыре возможных решения по статье: принятие, небольшая доработка, основная доработка и отклонение. Принятие означает, что статья будет опубликована напрямую без каких-либо изменений. Незначительная редакция означает, что автор должен внести незначительные изменения в рукопись в соответствии с комментариями рецензентов и представить исправленную версию в IIETA. Исправленная версия будет принята или отклонена по усмотрению главного редактора или ответственного редактора. Серьезная редакция означает, что автор должен значительно изменить рукопись в соответствии с комментариями рецензентов и представить исправленную версию в IIETA. Исправленная версия будет принята или отклонена по усмотрению главного редактора или ответственного редактора. Отклонение означает, что представленная статья не будет опубликована. Если статья принята, главный редактор или ответственный редактор отправит автору письмо о принятии и попросит автора подготовить статью в MS Word, используя шаблон IIETA. Политика в отношении плагиата Плагиат совершается, когда один автор использует другую работу без разрешения, упоминания или подтверждения. Плагиат принимает разные формы, от буквального копирования до перефразирования чужой работы. IIETA использует CrossRef для проверки неоригинальных материалов. Авторы, подающие заявку в журнал IIETA, должны знать, что их статья может быть отправлена в CrossRef на любом этапе рецензирования или производственного процесса. Любые обвинения в плагиате, сделанные журналу, будут расследованы главным редактором или ответственным редактором. Если обвинения окажутся обоснованными, мы попросим всех названных авторов статьи дать объяснение дублирующегося материала. Если объяснение неудовлетворительно, мы отклоним заявку, а также можем отклонить будущие заявки. Инструкции по цитированию любых журналов IIETA, а также нашего Заявления об этике см. в разделе «Политика и стандарты». Информация об индексировании Интернет: http://ipscience. Интернет: https://www.scopus.com/sourceid/87828 Интернет: http://www.ei.org/compendex Интернет: http://www.cabells.com Интернет: http://www.ebscohost.com Веб-сайт: https://www.doaj.org Веб-сайт: https://www.portico.org/ Интернет: http://journals.indexcopernicus.com Интернет: http://scholar.google.com Интернет: https://academic.microsoft.com/journal/2736927231 Веб-сайт: http://scholar.cnki.net Включено в Интернет: https://www. 175

175 Авторские услуги

График публикаций

Issue volume Issue year Planned ship date Actual ship date 29C 2022 Jan 19, 2022 Jan 19, 2022 30C 2022 May 10, 2022 31C 2022 Aug 30, 2022 32C 2022 Dec 20, 2022 International Journal of Heat and Technology

В дополнение к этим основным направлениям IJHT охватывает все виды предметов, связанных с теплом и технологиями, включая, помимо прочего, турбулентность, горение, криогенику, пористые среды, многофазный поток, перенос излучения, перенос тепла и массы, микро- и наносистемы. и измерение теплофизических свойств. Редакционная коллегия поощряет авторов из всех стран представлять статьи по актуальным вопросам, особенно те, которые предназначены как для практиков, так и для ученых. Статьи должны способствовать нашему пониманию указанных предметов и внести значительный оригинальный вклад в знания.

В дополнение к этим основным направлениям IJHT охватывает все виды предметов, связанных с теплом и технологиями, включая, помимо прочего, турбулентность, горение, криогенику, пористые среды, многофазный поток, перенос излучения, перенос тепла и массы, микро- и наносистемы. и измерение теплофизических свойств. Редакционная коллегия поощряет авторов из всех стран представлять статьи по актуальным вопросам, особенно те, которые предназначены как для практиков, так и для ученых. Статьи должны способствовать нашему пониманию указанных предметов и внести значительный оригинальный вклад в знания. Некоторыми из этих новых областей являются микромасштабные, электронные и механические системы, управление температурой и потоком во внутренней и внешней среде и т. д.

Некоторыми из этих новых областей являются микромасштабные, электронные и механические системы, управление температурой и потоком во внутренней и внешней среде и т. д.

thomsonreuters.com/

thomsonreuters.com/

3 приложения А

3 приложения А