отзывы и советы экспертов по эксплуатации

Изделия с таким названием применяются в автономных системах ГВС и отопления. Основное назначение традиционных мембранных баков – компенсация (то есть нивелирование последствий) температурного расширения жидкостей. При значительном сортаменте этих приборов по конструкции они практически не отличаются, так как она достаточно проста. Чем же так хороши мембранные баки марки Wester, как о них отзываются пользователи и на что советуют обращать внимание при покупке и в процессе их эксплуатации эксперты?

Справка. Принято считать, что мембранные баки – приборы, монтируемые в контурах, где жидкость имеет достаточно высокую температуру (отопление, горячее водоснабжение). Именно поэтому говорят о компенсации ее расширения. Их аналоги, использующиеся в системах ХВС, именуются гидроаккумуляторами. О выполняемых ими функциях подробно рассказывается здесь. Приборы под брендом Wester выпускаются для применения во всех обозначенных коммуникациях.

В чем отличие мембранных баков Wester от аналогов? Многих в заблуждение вводит название, исполненное на латинице. На самом деле это продукция чисто российская, причем высокого качества, что признается многими специалистами. Одна ее особенность обозначена – универсальность (в плане большого выбора приборов по специфике использования и объему). Но и это лишь один момент. Тем, кто до сих пор полагает, что «все оттуда» намного лучше, можно однозначно сказать – мембранные баки Wester полностью соответствуют всем западным стандартам.

Чем обеспечивается отличное качество приборов? Это можно пояснить буквально по пунктам.

- Производство организовано на основе новейших европейских технологий.

- Компания-изготовитель закупило у западных партнеров все необходимое оборудование.

- Обслуживающий персонал прошел переподготовку, причем часть сотрудников – на базе ведущих фирм с мировым именем, специализирующихся на изготовлении гидроаккумуляторов и мембранных баков.

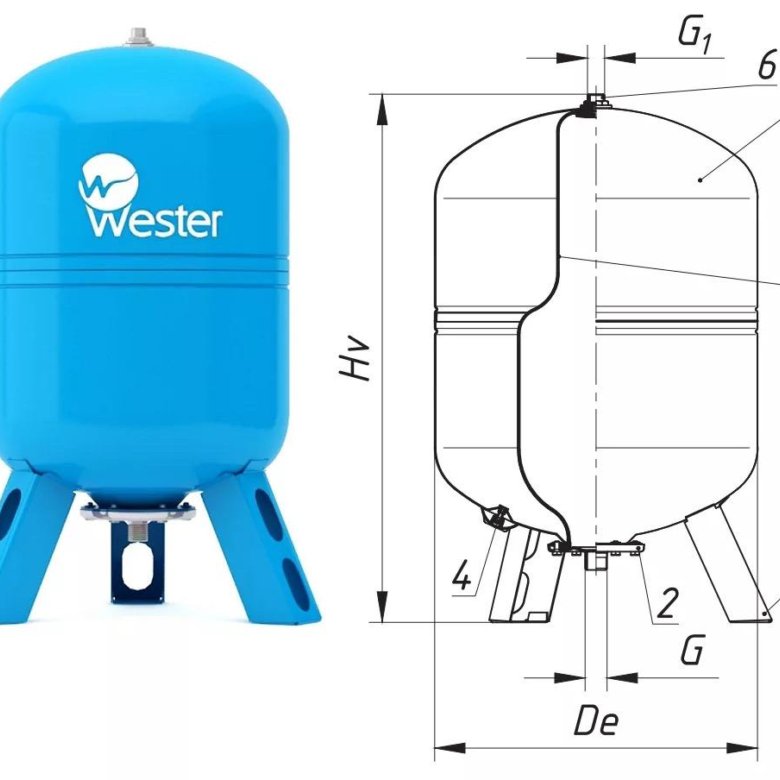

Основные характеристики приборов Wester

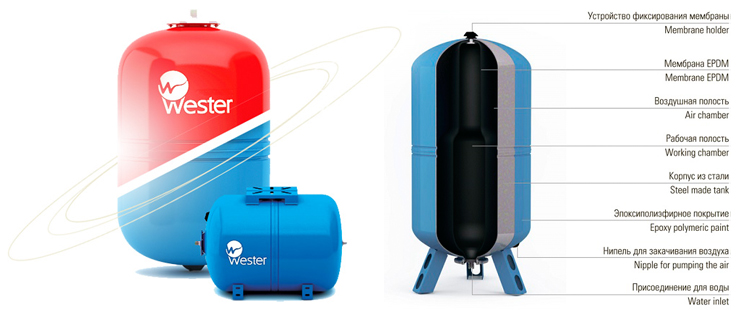

- Корпус – только из высококачественной стали.

- Давление (бар):

- предельное рабочее – от 5 до 12;

- воздушной полости – от 1,5 (приборы до 150 л) до 4 (от 750 и выше).

- Температурный диапазон эксплуатации (0С) – от 1 до 110.

- Штуцер (в дюймах) – от ¾ до 3, в зависимости от модификации мембранного бака (высота, диаметр).

- Срок службы (в циклах) – до 100000.

Примечание. Приборы Wester, с вместимостью 200 – 10000 л, имеют и специальное исполнение. Они могут работать в системах под давлением в 16, 25.

Более подробно с характеристиками некоторых мембранных баков Wester и ценами на них можно ознакомиться, перейдя на эту страницу.

В том, что все изделия соответствуют заявленным производителем характеристикам, несложно убедиться, просмотрев записи на форумах (технической направленности, по тематике дом/семья, строительство/ремонт и ряду других).

«Прежде чем выбирать гидроаккумулятор, зашел на сайт, где можно проголосовать за лучший мембранный бак. Там довольно большой перечень приборов – Elbi, Reflex, Zilmet и ряд других. Просмотрел результаты и увидел, что пользователи отдают приоритет изделиям марки Wester. Даже и думать не стал, приобрел. Вот уже 1,5 года, как мне его смонтировали, и никаких проблем. И все «удобства» – за сравнительно невысокую цену. Всем рекомендую».

Андрей Жданов, Санкт-Петербург.

«Я о мембранных баках Wester раньше не слышал. На слуху все больше известные, продвигаемые рекламой. А тут начал строить дом, и озаботился, что выбрать для системы отопления. У меня племянник работает в специализированной фирме (продажа, монтаж, обслуживание). Позвонил ему в другой город, чтобы проконсультироваться. Он коротко ответил – дядя, даже не думай, бери Wester. Считаю, что это один из лучших приборов данной категории. Сколько работаю, все наши клиенты их только хвалят».

У меня племянник работает в специализированной фирме (продажа, монтаж, обслуживание). Позвонил ему в другой город, чтобы проконсультироваться. Он коротко ответил – дядя, даже не думай, бери Wester. Считаю, что это один из лучших приборов данной категории. Сколько работаю, все наши клиенты их только хвалят».

Вениамин Заболоцкий, Нижний Тагил.

«Я всем рекомендую баки Wester. Во-первых, большой выбор позволяет использовать в разных системах приборы от одного производителя. Следовательно, проще решить проблему с настройками и сменным элементом (мембраной).

Сергей Доброхотов, мастер монтажного участка, Пермь.

Что советуют эксперты

- Правильно выбирать мембранный бак для конкретной системы.

О назначении прибора можно узнать по аббревиатуре в маркировке. Но это еще не все. Изделие подбирается индивидуально для каждой магистрали, с учетом всех ее особенностей. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом. Ошибочное приобретение чревато некорректной работой системы, сбоями в функционировании других агрегатов (котла, насоса и так далее).

О назначении прибора можно узнать по аббревиатуре в маркировке. Но это еще не все. Изделие подбирается индивидуально для каждой магистрали, с учетом всех ее особенностей. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом. Ошибочное приобретение чревато некорректной работой системы, сбоями в функционировании других агрегатов (котла, насоса и так далее). - Своими руками мембранный бак лучше не устанавливать. Чем это обусловлено:

- необходимо грамотно определить место его монтажа. Учитывается отстояние Wester от котла отопления (если речь идет об этом контуре), расположение бака от элементов запорной арматуры, сужений труб и ряд других факторов;

- настройку мембранного бака следует доверить специалисту. Об основных нюансах данной технологической операции и некоторых сложностях рассказывается в этой статье;

- порядок пуска Wester также имеет свои особенности. Чтобы прибор работал корректно, необходимо выполнить определенные подготовительные мероприятия.

- Не забывать о периодическом ТО. Несмотря на то, что мембранные баки Wester рассчитаны на длительную безремонтную эксплуатацию, им, как и любому другому техническому устройству, требуется регулярное обслуживание (месячное, годовое). Рекомендуемый перечень работ указывается в паспорте на изделие.

Практическую помощь в подборе оптимальной модели мембранного бака жителям Подмосковья готова оказать «АЛЬФАТЭП». Достаточно позвонить по номеру 8 (495) 109-00-95. и ее сотрудники дадут профессиональный совет по интересующему вопросу. Компания не только занимается продажей приборов, но и монтирует их по месту, настраивает и пускает в эксплуатацию. Ее специалисты сами доставят мембранный бак, а после сдачи «под ключ» обучат клиента основным правилам контроля над состоянием изделия и его технического обслуживания.

Вестерн-блоттинг: Введение – PMC

1. Таубин Х., Штехелин Т. и Гордон Дж. (1979) Электрофоретический перенос белков из полиакриламидных гелей на листы NC: процедура и применение. Proc Natl Acad Sci USA

76, 4350–4354. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Proc Natl Acad Sci USA

76, 4350–4354. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

2. LeGendre N (1990). Мембрана для переноса Immobilon-P: применение и полезность в биохимическом анализе белков. Биотехнологии 9 (6 Дополнение): 788–805. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

3. Южный EM (1975). Обнаружение специфических последовательностей среди фрагментов ДНК, разделенных с помощью гель-электрофореза. Дж Мол Биол. 98, 503–517. [PubMed] [Google Scholar]

4. Alwine JC, and Kemp DJ (1977) Stark GR Метод обнаружения специфических РНК в агаровых гелях путем переноса на диазобензилоксиметил-бумагу и гибридизации с ДНК-зондами. Proc Natl Acad Sci USA 74, 5350–5354. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [Google Scholar]

5. Бернетт В. Н. (1981) «Вестерн-блоттинг»: электрофоретический перенос белков из гелей додецилсульфат натрия-полиакриламид на немодифицированный NC и рентгенографическое обнаружение с антителом и радиоактивным йодированным белком A. Анальная биохимия. 112, 195–203. [PubMed] [Google Scholar]

112, 195–203. [PubMed] [Google Scholar]

6. Laemmli UK (1970) Расщепление структурных белков во время сборки головки бактериофага Т4. Природа 227, 680–685. [PubMed] [Google Scholar]

7. Кост Дж., Лю Л.С., Феррейра Дж. и Лангер Р. (1994) Улучшенный блоттинг белков из среды PhastGel на мембраны путем облучения низкой интенсивности. Анальная биохимия. 216, 27–32. [PubMed] [Google Scholar]

8. Gershoni JM, and Palade GE (1982) Электрофоретический перенос белков из гелей додецилсульфат-полиакриламид натрия в положительно заряженный мембранный фильтр. Анальная биохимия. 124, 396–405. [PubMed] [Google Scholar]

9. Гершони Дж. М. (1988) Белковый блоттинг: руководство. Методы Биохим Анал. 33, 1–58. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

10. Kurien BT, and Scofield RH (2006) Вестерн-блоттинг. Методы 38, 283–293. [PubMed] [Google Scholar]

11. Karey KP, and Sirbasku DA (1989) Фиксация глутаровым альдегидом увеличивает удерживание низкомолекулярных белков (факторов роста), переносимых на нейлоновые мембраны для вестерн-блоттинга.

12. Harlow E, and Lane D (1988) Immunoblotting In: Antibodies. Лабораторный справочник. Лаборатория Колд-Спринг-Харбор, с. 485. [Google Scholar]

13. Renart J, Reiser J, Stark GR (1979) Перенос белков из гелей на диазобензилоксиметиловую бумагу и обнаружение с помощью антисыворотки: метод изучения специфичности антител и структуры антигена. Proc Natl Acad Sci USA, 76, 3116–3120. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

14. Элкон К.Б., Янковский П.В. и Чу Д.Л. (1984) Блоттинг интактных иммуноглобулинов и других высокомолекулярных белков после композитного электрофореза в агарозно-полиакриламидном геле. Анальная биохимия. 140, 208–213. [PubMed] [Google Scholar]

15. Гибсон В. (1981). Облегченный протеазами перенос высокомолекулярных белков при электропереносе на НК. Анальная биохимия. 118, 1–3. [PubMed] [Google Scholar]

16. Bolt MW, and Mahoney PA (1997) Высокоэффективный блоттинг белков различного размера после электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия. Анальная биохимия. 247, 185–192. [PubMed] [Google Scholar]

Анальная биохимия. 247, 185–192. [PubMed] [Google Scholar]

17. Kurien BT, and Scofield RH (2002) Тепловой сверхбыстрый электрофоретический перенос белков с высокой и низкой молекулярной массой на мембраны NC. J Иммунол Методы 266,127–133. [PubMed] [Google Scholar]

18. Gershoni JM, and Palade GE (1983) Белковый блоттинг: принципы и приложения. Анальная биохимия. 131, 1–15. [PubMed] [Google Scholar]

19. Thornton DJ, Carlstedt I, and Sheehan JK (1996) Идентификация гликопротеинов на нитроцеллюлозных мембранах и гелях. Мол Биотехнолог. 5, 171–176. [PubMed] [Академия Google]

20. Tonkinson JL, and Stillman B (2002) NC: испытанный и надежный полимер находит применение в качестве постгеномного субстрата. Фронт биосай. 7:с1–12. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

21. Lauritzen E, Masson M, Rubin I, Bjerrum OJ, and Holm A (1993) Иммуноанализ с пептидными точками и иммуноблоттинг: электроблотинг с алюминиевых пластин для тонкослойной хроматографии и изоэлектрофокусирующих гелей на активированный NC . Электрофорез

14, 852–859. [PubMed] [Google Scholar]

Электрофорез

14, 852–859. [PubMed] [Google Scholar]

22. Массон М., Лауритцен Э. и Холм А. (1993) Химическая активация мембран NC для исследований связывания пептидного антигена с антителом: прямая замена нитратной группы диаминоалканом. Электрофорез 14, 860–865. [PubMed] [Google Scholar]

23. Too CK, Murphy PR и Croll RP (1994) Вестерн-блоттинг фиксированных формальдегидом нейропептидов размером до 400 дальтон на покрытой желатином бумаге NC. Анальная биохимия. 219, 341–348. [PubMed] [Google Scholar]

24. Coull JM, Dixon JD, Laursen RA, Koester H, and Pappin DJC (1989) Разработка мембранных носителей для твердофазного анализа последовательности белков и пептидов, 69–78 In Witmann-Liebold B (Ed.) Methods in Protein Sequence Analysis. Шпрингер-Берлаг, Берлин. [Google Scholar]

25. Matsudaira P (1987) Последовательность пикомольных количеств белков, нанесенных электроблотом на поливинилидендифторидные мембраны. Дж. Биол. Хим. 262,10035–10038. [PubMed] [Google Scholar]

26. Pluskal MF, Przekop MB, Kavonian MR, Vecoli C, and Hick DA (1986) BioTechniques

4, 272–282. [Google Scholar]

Pluskal MF, Przekop MB, Kavonian MR, Vecoli C, and Hick DA (1986) BioTechniques

4, 272–282. [Google Scholar]

27. Киттлер Дж. М., Мейслер Н. Т., Вицепс-Мадоре Д., Сидловски Дж. А., Танасси Дж. В. (1984) Общий иммунохимический метод выявления белков на блотах. Анальная биохимия. 137, 210–216. [PubMed] [Google Scholar]

28. Hughes JH, Mack K, and Hamparian VV (1988) Окрашивание тушью белков на нейлоновых и гидрофобных мембранах. Анальная биохимия. 173, 18–25. [PubMed] [Google Scholar]

29. Tovey ER, and Baldo BA (1989) Связывание белков с NC, нейлоновыми и PVDF мембранами в иммуноанализе и электроблотинге. J Biochem Биофизические методы 19, 169–183. [PubMed] [Академия Google]

30. Xu QY и Shively JE (1988) Анализ микропоследовательности пептидов и белков. VIII. Улучшенный электроблоттинг белков на мембранах и дериватизированных листах стекловолокна. Анальная биохимия. 170, 19–30. [PubMed] [Google Scholar]

31. Nielsen PJ (1982)Фосфорилирование рибосомного белка S6 в тканях крыс после инъекции циклогексимида, при диабете и после денервации диафрагмы. Простое иммунологическое определение степени фосфорилирования S6 на белковых пятнах. Дж. Биол. Хим. 257, 12316–12321. [PubMed] [Академия Google]

Простое иммунологическое определение степени фосфорилирования S6 на белковых пятнах. Дж. Биол. Хим. 257, 12316–12321. [PubMed] [Академия Google]

32. Kurien BT и Scofield RH (1997) Множественные иммуноблоты после неэлектрофоретического двунаправленного переноса одного геля SDS-PAGE с несколькими антигенами. J Иммунол Методы 205, 91–94. [PubMed] [Google Scholar]

33. Kyhse-Andersen J (1984) Электроблотинг нескольких гелей: простой аппарат без буферного резервуара для быстрого переноса белков из полиакриламида в нитроцеллюлозу. J Biochem Биофизические методы 10, 203–209. [PubMed] [Google Scholar]

34. Оттер Т., Кинг С.М. и Уитман Г.Б. (1987) Двухэтапная процедура эффективного электропереноса как высокомолекулярных (более 400 000), так и низкомолекулярных (менее 20 000) белков. Анальная биохимия. 162, 370–377. [PubMed] [Google Scholar]

35. Harper DR, Kit ML and Kangro HO (1990) Белковый блоттинг: десять лет спустя. J Вирол Методы 30, 25–39. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

36. Egger D, and Bienz K (1994) Протеиновый (вестерн) блоттинг. Мол Биотехнолог. 1, 289–305. [PubMed] [Академия Google]

Egger D, and Bienz K (1994) Протеиновый (вестерн) блоттинг. Мол Биотехнолог. 1, 289–305. [PubMed] [Академия Google]

37. Wisdom GB (1994) Белковый блоттинг. Методы Мол Биол. 32, 207–213. [PubMed] [Google Scholar]

38. Куриен Б.Т. и Скофилд Р.Х. (2003) Белковый блоттинг: обзор. J Иммунол Методы 274 1–15. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

39. Методы блоттинга, Kurien BT и Scofield RH, стр. 425, в Encyclopedia of Analytical Science, Second Edition (Worsfold Paul J., Townshend Alan and Poole Colin F., eds.), Elsevier , Оксфорд, второе издание. x, стр. x–xx, 2005 [Google Scholar]

40. Рейнхарт М.П. и Маламуд Д. (1982). Перенос белка из изоэлектрофокусирующих гелей: нативный блот. Анальная биохимия. 123, 229–235. [PubMed] [Google Scholar]

41. Jagersten C, Edstrom A, Olsson B, and Jacobson G (1988) Блоттинг из среды PhastGel после горизонтального электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия. Электрофорез 9, 662–665. [PubMed] [Google Scholar]

42. Каземи М. и Финкельштейн Р.А. (1990) Иммуноблоттинг с шахматной доской (CBIB): эффективный, быстрый и чувствительный метод анализа множественных перекрестных реактивностей антиген/антитело. J Иммунол Методы

128, 143–146. [PubMed] [Академия Google]

Каземи М. и Финкельштейн Р.А. (1990) Иммуноблоттинг с шахматной доской (CBIB): эффективный, быстрый и чувствительный метод анализа множественных перекрестных реактивностей антиген/антитело. J Иммунол Методы

128, 143–146. [PubMed] [Академия Google]

43. Хеукешовен Дж. и Дерник Р. (1995). Эффективный блоттинг ультратонких полиакриламидных гелей, прикрепленных к твердой матрице. Электрофорез 16, 748–756. [PubMed] [Google Scholar]

44. Olsen I, and Wiker HG (1998) Диффузионный блоттинг для быстрого получения множественных идентичных отпечатков электрофорезом в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия на твердой подложке. J Иммунол Методы 220, 77–84. [PubMed] [Google Scholar]

45. Chen H, and Chang GD (2001) Одновременный иммуноблоттинг-анализ с гель-электрофорезом активности в одном полиакриламидном геле. Электрофорез 22, 1894–1899. [PubMed] [Google Scholar]

46. Bowen B, Steinberg J, Laemmli UK, and Weintraub H (1980) Обнаружение ДНК-связывающих белков с помощью белкового блоттинга. Нуклеиновые Кислоты Res. 8, 1–20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Нуклеиновые Кислоты Res. 8, 1–20. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

47. Kurien BT и Scofield RH (2000) Ассоциация нейтропении при системной красной волчанке с анти-Ro и связыванием иммунологически перекрестно-реактивного нейтрофильного мембранного антигена. Клин Эксп Иммунол. 120, 209–217. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

48. Kurien BT, Matsumoto H, and Scofield RH (2001) Очистка триптических пептидов для масс-спектрометрии с использованием поливинилиденфторидной мембраны. Индийская компания J Biochem Biophys. 38, 274–276. [PubMed] [Google Scholar]

49. Bischoff KM, Shi L, and Kennelly PJ (1998) Обнаружение активности фермента после электрофореза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия. Анальная биохимия. 260, 1–17. Обзор. [PubMed] [Google Scholar]

50. Peferoen M, Huybrechts R, and De Loof A (1982) Вакуум-блоттинг: новый простой и эффективный способ переноса белков из полиакриламидных гелей с додецилсульфатом натрия в НК. ФЭБС. латынь

145, 369–372. [Google Scholar]

ФЭБС. латынь

145, 369–372. [Google Scholar]

51. Garribba F, Turi S, Corpetti G, Khiabani A, la Torre XD, Botrè F (2014) Модифицированная процедура, основанная на вакуумной системе блоттинга для обнаружения эритропоэтина и его аналогов. Биоанализ. 6, 1605–1615. [PubMed] [Google Scholar]

Что лучше всего подходит для вестерн-блоттинга?

Существует три способа переноса макромолекул из SDS-PAGE или нативных гелей на соответствующую нитроцеллюлозную, поливинилиденфторидную или нейлоновую мембрану для последующего обнаружения. Это можно сделать с помощью диффузионного блоттинга, вакуумного блоттинга, электроблоттинга или электрофоретического переноса. Однако для целей этой статьи мы сосредоточимся на методах влажного и полусухого электроблоттинга, поскольку они значительно быстрее и эффективнее по сравнению с другими методами. Эта статья также даст вам обзор того, что связано с этими методами, их основных отличий и того, когда вы должны использовать один вместо другого.

Электротрансферные системы для вестерн-блоттинга: как они работают?

Независимо от того, какой метод электроблоттинга вы используете, ваш успех будет зависеть от одного фактора – электрофоретической подвижности ваших белков. Вот что происходит во время процесса: когда электрическое поле прикладывается к среде для переноса, белки переносятся из полиакриламидного геля на мембрану, создавая точную копию картины разделения белков, наблюдаемой в исходном геле.

Влажный электроблоттинг (перенос в резервуаре)

Влажный электроблотинг, также известный как система переноса в резервуаре, уже очень давно используется в белковых лабораториях по всему миру. В этом методе гель уравновешивается буфером для переноса (обычно трис-глициновым буфером) перед помещением в сэндвич для переноса (гель и мембрана для переноса зажаты между двумя листами фильтровальной бумаги). Затем сэндвич-переходник амортизируют прокладками, прижимают друг к другу опорной сеткой и помещают вертикально в резервуар, заполненный буфером для переноса.

После загрузки сэндвича для переноса в аппарат для влажного резервуара подается постоянный ток (30 В или 1 А) в течение от одного часа до ночи, чтобы элюировать белки из геля и перенести их на мембраны. Чтобы предотвратить перегрев буфера, в большинстве переносов используется пакет со льдом для отвода тепла или они выполняются в холодной комнате. Также возможно сократить время передачи до 30 минут, но для этого необходимо применить более высокое напряжение или ток (до 200 В или 1,6 А) и использовать соответствующую систему охлаждения для предотвращения перегрева.

Как правило, влажный перенос лучше всего подходит для низкомолекулярных белков. Таким образом, можно достичь эффективности переноса от 80% до 100% при работе с белками от 14 до 116 кДа. Повышение эффективности переноса также может быть достигнуто за счет увеличения времени переноса, но это может увеличить риск избыточного переноса или удаления белков через мембрану, особенно если вы работаете с белками с более низкой молекулярной массой (т. е. менее 30 кДа) и с использованием мембран с размером пор 0,45 мкм.

е. менее 30 кДа) и с использованием мембран с размером пор 0,45 мкм.

При выполнении влажных переносов обратите внимание на следующее:

- Если вы используете мембрану из ПВДФ, предварительно смочите ее 100% метанолом примерно на 30 секунд перед тем, как поместить ее в буфер для переноса.

- При создании сэндвича для переноса гель всегда должен находиться на стороне катода (красный электрод) по отношению к мембране.

- Между слоями трансферного сэндвича не должно быть пузырьков воздуха.

- Вы можете запускать несколько гелей одновременно в стандартной опции поля.

Полусухой электроблотинг

При полусухом переносе сэндвич-трансфер помещается горизонтально между двумя пластинчатыми электродами в аппарате для переноса. Постоянный ток (от 0,1 до 0,4 А) или напряжение (от 10 до 24 В) подается в течение от 10 минут до одного часа. Можно получить эффективность переноса от 60% до 80% для белков с молекулярной массой от 14 до 116 кДа.

Если вы хотите повысить скорость переноса, вам необходимо максимизировать ток, проходящий через гель, путем: а) ограничения количества буфера до уровня, содержащегося в сэндвиче для переноса, б) разрезания мембраны и листов фильтровальной бумаги точно размер геля (т. е. отсутствие нависания) и c) тщательное уравновешивание геля и фильтровальной бумаги в буфере для переноса. В некоторых случаях использование очень толстой фильтровальной бумаги помогает улучшить скорость переноса, поскольку она может удерживать больше буфера переноса. Вы также можете сократить время передачи примерно до 7 минут, используя буферы, не содержащие метанола, и сильноточный источник питания.

При выполнении полусухих переносов обратите внимание на следующее:

- Вы можете электроблоттировать до четырех гелей на мембраны одновременно. В буфере для переноса можно использовать метанол

- , но избегайте использования других органических растворителей (например, ароматических и/или хлорированных углеводородов и ацетона), поскольку они могут нанести значительный ущерб полусухому промокателю.

О назначении прибора можно узнать по аббревиатуре в маркировке. Но это еще не все. Изделие подбирается индивидуально для каждой магистрали, с учетом всех ее особенностей. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом. Ошибочное приобретение чревато некорректной работой системы, сбоями в функционировании других агрегатов (котла, насоса и так далее).

О назначении прибора можно узнать по аббревиатуре в маркировке. Но это еще не все. Изделие подбирается индивидуально для каждой магистрали, с учетом всех ее особенностей. Поэтому перед покупкой желательно проконсультироваться со специалистом. Ошибочное приобретение чревато некорректной работой системы, сбоями в функционировании других агрегатов (котла, насоса и так далее).