для чего используются, виды, принцип работы и установка

Содержание статьи:

Загрязнённые бытовые, хозяйственные и промышленные сточные воды подвергают очистке перед сбросом в природные водоёмы. На первом этапе производят механическую очистку от мусора с помощью решёток и сеток. Затем жидкая фракция направляется в отстойники, где происходит отделение твёрдых органических отходов, составляющих 35% загрязнений. Стоки с растворённой органикой направляются в аэротенки – резервуары с прямоугольным горизонтальным сечением, заполненные активным илом, где происходит дальнейшая биохимическая очистка воды.

Виды и принцип работы аэротенков

Поступающие в аэротенк сточные воды перемешиваются с активным илом с помощью пузырьков воздуха, подаваемого через аэрационную систему, состоящую из аэраторов разного типа. При этом происходит насыщение смеси кислородом, который необходим для жизнедеятельности популяции микроорганизмов, составляющих биомассу активного ила. Они поглощают до 85% растворённой органики. Биомасса в резервуаре увеличивается за счёт их питания и размножения. С помощью постоянного перемешивания создается равномерная концентрация кислорода по объёму резервуара. С его помощью бактерии превращают отходы в углекислый газ и воду.

Поступающие в аэротенк сточные воды перемешиваются с активным илом с помощью пузырьков воздуха, подаваемого через аэрационную систему, состоящую из аэраторов разного типа. При этом происходит насыщение смеси кислородом, который необходим для жизнедеятельности популяции микроорганизмов, составляющих биомассу активного ила. Они поглощают до 85% растворённой органики. Биомасса в резервуаре увеличивается за счёт их питания и размножения. С помощью постоянного перемешивания создается равномерная концентрация кислорода по объёму резервуара. С его помощью бактерии превращают отходы в углекислый газ и воду.

На выходе из аэротенка вода, содержащая минимальное количество растворённой органики, вместе с осадком, который образуется в процессе жизнедеятельности микроорганизмов и бактерий, проходит через систему отстойников. Осадок из вторичных отстойников направляется в перегниватель, а затем восполняет количество активного ила. После конечного отстойника чистая вода сбрасывается в водоём.

Технологическая схема с осветлителем – перегнивателем с естественной аэрацией – эффективнее задерживает загрязнения и выдерживает пиковые нагрузки, чем применение обычных вертикальных отстойников.

Принцип действия механических аэраторов заключается в захватывании воздуха с поверхности при перемешивании жидкости, пневматических – в подаче воздуха от компрессора. Комбинированные аэраторы позволяют с помощью механических устройств дробить воздушные потоки в воде.

Основные факторы, влияющие на систему очистки:

температурный режим;

- непрерывность поступления исходной воды;

- степень насыщения кислородом;

- отравляющие вещества;

- уровень кислотности среды.

Для устранения аммонийного азота из промышленных или хозяйственных стоков применяют процесс нитрификации с помощью афтотрофных бактерий, которые питаются неорганическим углеродом. В результате в воде образуются нитриты и нитраты, которые удаляются с помощью бактерий – денитрификаторов, гетеротрофных бактерий разлагающих вредные соединения до свободного азота и использующих для своей жизнедеятельности связанный кислород.

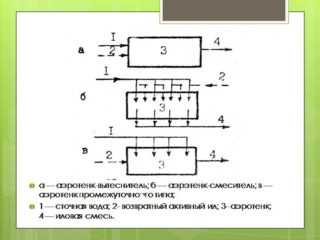

В зависимости от способа подачи сточных вод и активного ила, и отвода очищенной воды различают несколько видов аэротенков.

Аэротенки-смесители

Аэротенки-вытеснители

Используются для очистки городских и хозяйственно-бытовых промышленных стоков. С одного конца аэротенка подается активный ил и загрязнённая вода, которые по мере своего продвижения перемешиваются под действием аэраторов и направляются к выходу из резервуара. Скорость реакции расщепления органической массы снижается по мере продвижения, так как количество органики уменьшается. На выходе очищенная вода поступает в отстойники, а иловая смесь выводятся через выходное отверстие для дальнейшего использования.

Используются для очистки городских и хозяйственно-бытовых промышленных стоков. С одного конца аэротенка подается активный ил и загрязнённая вода, которые по мере своего продвижения перемешиваются под действием аэраторов и направляются к выходу из резервуара. Скорость реакции расщепления органической массы снижается по мере продвижения, так как количество органики уменьшается. На выходе очищенная вода поступает в отстойники, а иловая смесь выводятся через выходное отверстие для дальнейшего использования.

Главный недостаток в снижении качества очистки при резком изменении содержания органики и токсичных веществ. При равномерном поступлении стоков использование аэротенков вытеснителей предпочтительнее в силу небольших объёмов и простоты конструкции. Они подразделяются на секционированные и коридорные.

Первые применяются в аэротенках длиной свыше 60 м. Через равные промежутки коридоры разделены перегородками, чтобы предотвратить изменение направления перемещения исходной воды.

Коридорными называются аэротенки-вытеснители при соотношении ширины резервуара к его длине 1:50. Если ширина составит 6 м, то длина соответственно 300 м, при ширине 9 м, длина не менее 450 м. Для компактности делают двухкоридорные аэротенки, если резервуар занимает более половины объёма очистных сооружений. Применение трёхкоридорных конструкций позволяет работать без регенерации ила.

Аэротенк вытеснитель с регенератором

Для более интенсивного процесса окисления органики применяют аэротенки вытеснители со встроенными регенераторами, где дозировка активного ила увеличивается в два-три раза, что позволяет увеличить качество очистки.

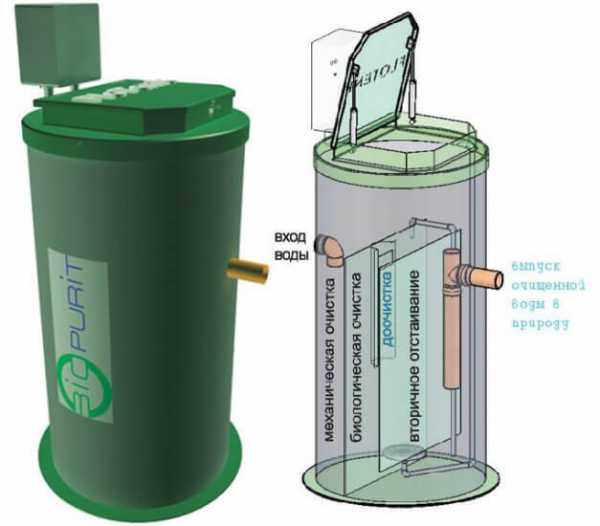

Аэротенк в септике

Владельцы частных строений для эффективной очистки сточных вод делают активный септик. Он требует большого объёма, отличается простой конструкцией и высокой очисткой бытовых стоков – до 99%. Продуктивность аэробных микроорганизмов выше, чем анаэробных бактерий, присутствующих в выгребных ямах. Чтобы увеличить численность аэробов, к септику подключают систему аэрации и устанавливают компрессор.

Качество осветления сточных вод в аэротенках должно соответствовать СНИП 2.04.03-85.

Установка и запуск системы очистки

Для монтажа системы сточных вод рекомендуется приглашать специалистов сторонних организаций или фирмы-производителя, так как проект имеет конструктивные особенности.

Для монтажа системы сточных вод рекомендуется приглашать специалистов сторонних организаций или фирмы-производителя, так как проект имеет конструктивные особенности.

На следующем этапе прокладываются коммуникации, устанавливается компрессор и подключается к системе аэрации. Всё сооружение засыпается землёй. После проверки работы всех систем и контрольного пуска аэротенк вводится в эксплуатацию.

Преимущества и недостатки

Основные преимущества установки:

Основные преимущества установки:

- высокое качество очищения стоков с большой скоростью;

- компактность в сочетании с простотой конструкции;

- полная загрузка оборудования;

- не нужно утеплять объект, так как окислительно-восстановительные реакции идут с выделением большого количества тепла;

- нет неприятного запаха.

Минусы:

- высокая стоимость;

- затраты электроэнергии на систему аэрации;

- необходимость в эксплуатационном персонале для обслуживания.

Для нормального функционирования аэротенков необходима непрерывная подача сточных вод с растворёнными органическими веществами для питания микроорганизмов. С остановкой системы при отсутствии кислорода начинаются процессы гниения, аэробные микроорганизмы погибают.

При снижении подачи воздуха, возможно образование залежей. Минимальная концентрация кислорода для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов должна быть выше 0,2 мг/куб.дм, для эффективной биохимической очистки – 0,5 мг/куб.дм.

Система аэрации подбирается ещё на стадии проектирования. Расчёт объёма аэротенков определяется на калькуляторе из произведения максимального расхода в час пиковой загрузки на время пребывания стоков в резервуаре. На скорость и качество очищения влияет величина пузырьков воздуха, подаваемого из компрессора. Чем меньше их размер, тем качественнее проходит процесс окисления. Происходит активный прирост биомассы, микроорганизмы лучше переносят воздействие отравляющих веществ. С другой стороны мелкопузырчатая фракция не позволяет в достаточной степени обеспечить перемешивание активного ила, что приводит к появлению залежей в «мёртвых зонах».

Для увеличения интенсивности перемешивания на стенках аэротенка устанавливаются побудительные сопла, создающие турбулентную циркуляцию потоков. Они увеличивают скорость подъема мелких пузырьков и сокращают время взаимодействия стоков и активного ила. Аэротенки с настенной системой аэрации работают эффективнее моделей с аэрационной установкой на дне резервуара.

strojdvor.ru

Сточные воды. Схемы очистки. Биофильтры, аэротенки, метантенки, окситенки. Активный ил и входящие в него микроорганизмы.

Преимущества биотехнологических процессов перед традиционными технологиями для решения проблем экологии и охраны окружающей среды.

Преимущества биотехнологических процессов по сравнению с традиционными:

1. Возможность получения специфичных и уникальных природных веществ, часть из которых еще не удается получать путем химического синтеза;

2. Проведение биотехнологических процессов при относительно невысоких температурах и давлениях;

3. Быстрый рост и накопление биомассы микроорганизмами. Например, с помощью микроорганизмов в ферментере объемом 300 м3 за сутки можно выработать 1 т белка. Чтобы такое же количество белка в год выработать с помощью крупного рогатого скота, нужно иметь стадо 30000 голов. Если же использовать для получения такой скорости производства белка бобовые растения, например горох, то потребуется иметь поле гороха площадью 5400 га;

4. В качестве сырья в процессах биотехнологии можно использовать дешевые отходы сельского хозяйства и промышленности;

5. Биотехнологические процессы по сравнению с химическими обычно более экологичны, имеют меньше вредных отходов, близки к протекающим в природе естественным процессам;

6. Как правило, технология и аппаратура в биотехнологических производствах более просты и дешевы.

Основные задачи, которые решает биотехнология в деле охраны окружающей среды, следующие: 1.Деградация органических и неорганических токсичных отходов.

2.Возобновление ресурсов для возврата в круговорот веществ углерода, азота, фосфора и серы. 3.Получение ценных видов органического топлива.

Одно из наиболее важных направлений биотехнологии – обработка сточных вод, твёрдых выбросов, контроль за загрязнением окружающей среды и создание безотходных технологий. В последнее время резко увеличилось количество и усложнился качественный состав веществ, загрязняющих среду.

Вклад биотехнологии в решение общих экологических проблем. Биотехнологические методы очистки твердых, жидких отходов и газообразных отходов производств.

Биотехнологические процессы с использованием микроорганизмов и ферментов уже на современном техническом уровне широко применяются в пищевой промышленности. Промышленное выращивание микроорганизмов, растительных и животных клеток используют для получения многих ценных соединений – ферментов, гормонов, аминокислот, витаминов, антибиотиков, метанола, органических кислот. С помощью микроорганизмов проводят биотрансформацию одних органических соединений в другие. Широкое применение в различных производствах получили иммобилизованные ферменты. Для выделения биологически активных веществ из сложных смесей используют моноклональные антитела.Биотехнология активно применяется в целях очистки всех компонентов биосферы, загрязняющих веществ. Биологическая очистка стоков. Существуют микроорганизмы, для которых загрязнения, содержащиеся в сточных водах, являются питательными веществами. В начале 20 века произошла революция в очистки сточных вод с помощью активного ила – сложной смеси микроорганизмов. Хотя при этом требуется перемешивать жидкость и непрерывно аэрировать её воздухом, такой способ позволяет перерабатывать большие объёмы стоков с самыми разнообразными загрязнениями – от хозяйственно-бытовых до промышленных.

Биологическая очистка газовых выбросов. Многие выбросы в атмосферу содержат вредные или дурно пахнущие примеси. Для их очистки применяют биофильтры, заполненные насадкой, на которой закреплены специальные микроорганизмы. Вредные примеси сорбируются на насадке и затем потребляются и обезвреживаются микроорганизмами.

Биокомпостирование твёрдых отходов. Аналогом аэробной очистки стоков является аэробное биокомпостирование твёрдых отходов. Твёрдые отходы смешиваются с микроорганизмами, разлагающими вредные загрязнения, и балластным материалом типа торфа, который обеспечивает доступ кислорода к микроорганизмам. Это позволяет превратить отходы в удобрение или просто использовать их в качестве подсыпки для дорог, в строительстве и в других случаях. Метановое сбраживание твёрдых отходов. С 1901 года успешно применяют анаэробное сбраживание осадка избыточного активного ила, образующегося при работе установок биологической очистки сточных вод. Сброженный осадок, если только он не содержит повышенных концентраций тяжёлых металлов, успешно используют как удобрение. Он лучше исходного осадка по составу, и в нём почти полностью отсутствуют болезнетворные микроорганизмы. Также существуют и многие другие способы биотехнологического воздействия на окружающую среду: биодеградация химических пестицидов и инсектицидов, борьба с накоплением метана в шахтах, обессеривание нефти и каменного угля, обогащение воздуха кислородом. В области переработки и ликвидации твердых отходов биотехнологические методы наиболее широко применяются для утилизации коммунальных отходов и ила из систем биоочистки стоков. Традиционно твердые отходы складируются на городских свалках. Все возрастающие объемы отходов на душу населения приводят к возникновению огромного количества свалок, увеличению их площадей, а также к неуправляемому попаданию отходов в окружающую среду из-за рассыпания их при транспортировке. После того, как стало ясно, что при анаэробной переработке отходов в больших количествах образуется ценный энергетический носитель – биогаз, основные усилия стали направляться на соответствующую организацию свалок и получение на месте их переработки метана.

Сточные воды. Схемы очистки. Биофильтры, аэротенки, метантенки, окситенки. Активный ил и входящие в него микроорганизмы.

Загрязнение поверхностных и подземных вод можно подразделить на несколько типов: механическое, сопровождающееся повышением содержания механических примесей и относящееся в основном к поверхностным видам загрязнений; химическое, обусловленное присутствием в воде органических и неорганических веществ токсического и нетоксического действия; биологическое, связанное с наличием в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей; радиоактивное; тепловое

Основные источники загрязнения и засорения водоемов — недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, крупных животноводческих комплексов отходы производства при разработке рудных ископаемых; сбросы водного и железнодорожного транспорта; пестициды. Нефть и нефтепродукты — основные загрязнители внутренне водоемов, вод и морей Мирового океана — создают разные фор мы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку, осевшие на дно водоемов тяжелые фракции. Вода приобретает токсические свойства и представляет собой угрозу для всего живого. В значительной степени загрязняют водоемы моющие синтетические средства, широко используемые в быту, промышленности и сельском хозяйстве и парализующие жизнедеятельность бактерий. Пестициды, попадая в водоемы, накапливаются в планктоне, бентосе, рыбе и по цепочке питания попадают в организм человека, действуя отрицательно как на отдельные органы, так и на организм в целом.

Методы очистки сточных вод (механические, химические, физико-химические и биологические).

Механические методы. Сущность этих методов состоит в том, что из сточных вод путем отстаивания и фильтрации удаляют механические примеси. Грубодисперсные частицы в зависимости от размеров улавливаются решетками, ситами, песколовками, нефтеловушками. Механическая очистка позволяет выделять из бытовых сточных вод до 60 — 75% нерастворимых примесей, а из промышленных — до 95 %.

Химический метод. В сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химическая очистка уменьшает количество нерастворимых примесей до 95 %, а Растворимых — до 25 %. физико-химические методы используют для удаления тонкодисперсных и растворенных неорганических примесей, а также разрушения органических и плохо окисляемых веществ. В арсенал этих методов входят электролиз, окисление, сорбция, экстракция, ионообменная хроматография, ультразвук.

Биологический метод основан на использовании закономерностей биохимического и физиологического самоочищения рек и других водоемов. Для очистки сточных вод используют биофильтры, биологические пруды и аэротенки.

Биологические фильтры представляют собой сооружения, в которых процесс биологической очистки сточных вод протекает в искусственно созданных условиях. Биологические фильтры бывают периодического (контактные) и непрерывного действия. Контактные биофильтры вследствие их малой пропускной способности и высокой стоимости в настоящее время не применяют. Биофильтры непрерывного действия по пропускной способности могут быть подразделены на капельные и высоконагружаемые, по способу подачи в них воздуха и те и другие могут быть с естественной и с искусственной вентиляцией.

Капельные биофильтры. Капельные— непрерывно действующие биофильтры в зарубежной практике иногда называют оросительными или перколяторными. Непрерывно действующий капельный биофильтр состоит из следующих основных частей: непроницаемого основания, дренажа, боковых стенок, фильтрующего материала и распределительных устройств. Биофильтры могут быть в плане круглые, прямоугольные, квадратные. Поверхность капельного биофильтра орошают сверху равномерно через небольшие промежутки времени; при этом вода подается в виде капель или струй. Капельные биофильтры рекомендуется проектировать на пропускную способность не более 1000 м3/сут. Они предназначены для полной биологической очистки сточной жидкости с БПКго очищенной воды до 15 мг/л. Проходя через фильтрующую загрузку биофильтра, загрязненная вода вследствие адсорбции оставляет в ней взвешенные и коллоидные органические вещества, не осевшие в первичных отстойниках, которые создают биопленку, густо заселенную микроорганизмами. Микроорганизмы биопленки окисляют органические вещества и получают необходимую для своей жизнедеятельности энергию. Часть растворенных органических веществ микроорганизмы используют как пластический материал для увеличения своей массы. Таким образом, из сточной воды удаляются органические вещества, а в теле биофильтра увеличивается масса активной биологической пленки. Отработавшая и омертвевшая пленка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра.

Биофильтр работает следующим образом. Осветленная в первичных отстойниках сточная вода самотеком поступает в распределительные устройства, которые периодически напускают воду на поверхность биофильтра. Профильтрованная через толщу биофильтра вода проходит через отверстия в дырчатом дне (дренаже), поступает на сплошное непроницаемое днище, с которого стекает по отводным лоткам, расположенным за пределами биофильтра. Затем вода поступает во вторичные отстойники, в которых задерживается выносимая биопленка, отделяемая от очищенной сточной воды. При расчете биофильтра определяют необходимый объем загрузочного материала для очистки поступающей сточной воды, а также рассчитывают распределительные устройства для орошения загрузки водой, дренаж и лотки, собирающие осветленную воду.

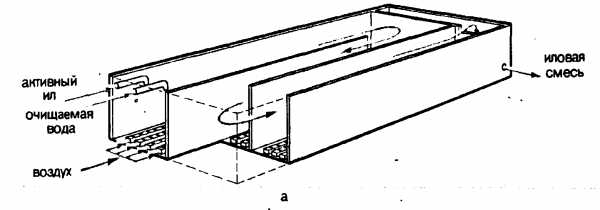

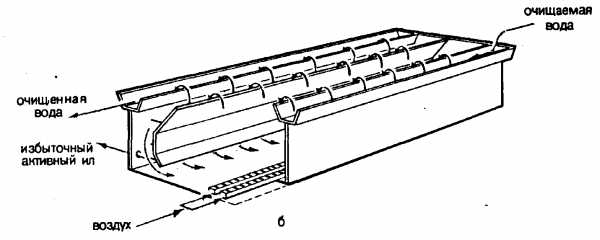

Аэротенк представляет собой резервуар, в котором медленно движется смесь активного ила и очищаемой сточной воды при непрерывном поступлении кислорода воздуха. По конструкции аэротенки с пневматической аэрацией — это длинные железобетонные резервуары, состоящие из нескольких секций. Каждая секция делится на коридоры продольными перегородками, не доходящими с одной стороны до поперечной стены резервуара. Наиболее удобны в эксплуатации четырехкоридорныеаэротенки.

Аэротенк может работать с 25%-ной и с 50%-ной регенерацией ила.

По нагрузке на активный ил аэробные системы очистки делятся на :

• высоконагружаемые аэробные системы очистки стоков при N> 0,5 кг БПК(показатель биохимического потребления кислорода)5 в сутки на 1 кг ила;

• средненагружаемые аэробные системы очистки стоков при 0,2 < N< 0,5;

• низконагружаемые аэробные системы при 0,07 < N< 0,2;

• аэробные системы продленной аэрации при N < 0,07

Окситенки-Сточная вода поступает в зону аэрации по трубе, где турбоаэратором аэрируется и интенсивно перемешивается с активным илом. Из зоны аэрации через окна и зону дегазации иловая смесь поступает в илоотделитель. Благодаря направляющим щиткам жидкость в илоотделителе медленно движется по окружности, вследствие чего значительно интенсифицируется процесс отделения и уплотнения ила. Очищенная вода проходит сквозь слой взвешенного активного ила, доочищается от взвешенных и растворенных органических веществ, поступает в сборный лоток и отводится по трубе. Возвратный активный ил спирально опускается вниз и через окна и направляется в зону аэрации. Преимуществом аэробной очистки является высокая скорость и использование веществ в низких концентрациях. Существенными недостатками, особенно при обработке концентрированных сточных вод, являются высокие энергозатраты на аэрацию и проблемы, связанные с обработкой и утилизацией больших количеств избыточного ила. Аэробный процесс используется при очистке бытовых, некоторых промышленных и свиноводческих сточных вод с химическим потреблением кислорода не выше 2000.

Очищенная сточная вода перед спуском в водоем проходит процесс обеззараживания, который может осуществляться различными способами: хлорирование, электролиз, озонирование, обработка ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и др. Наиболее распространен способ хлорирования очищенных сточных вод водным раствором хлорной извести или газообразного хлора. Работа по обеззараживанию выполняется в специальных сооружениях, состоящих из хлораторной, смесителя и контактных резервуаров, устраиваемых по типу вертикальных или горизонтальных отстойников.

Активный ил представляет собой хлопья, состоящие из частично активных, частично отмирающих организмов и твердых частиц неорганической природы. В состав активного ила входят полисахариды, в том числе клетчатка, образованные преимущественно бактериями. Полисахариды окружают бактериальные клетки и скрепляют частицы в хлопья, поэтому лишь небольшая часть клеток остается вне хлопьев. Активный ил имеет развитую поверхность и, следовательно, высокую адсорбционную способность. На поверхности его концентрируются поступающие со сточной жидкостью мелкие частицы, клетки микроорганизмов и молекулы растворенных веществ. Важнейшее свойство ила — способность к хлопьеобразованию и седиментации. В очистных сооружениях используется активный ил, сообщество микроорганизмов, главным образом бактерий и простейших, сформировавшееся естественным путем, включающее местную микрофлору, адаптированную к определенному спектру загрязнений сточных вод.

Бактерии. При аэробной очистке сточных вод протекают два наиболее важных микробиологических процесса: окисление органического углерода и нитрификация при участии флокулообразующих, нитчатых бактерий, бактерий-нитрификаторов. Наиболее многочисленны бактерии, способные окислять различные спирты, жирные кисл9ты, парафины, ароматические углеводороды, углеводы и др. При очистке сточных вод, богатых углеводами, но с дефицитом азота иногда наблюдается интенсивное развитие гетероферментативных молочнокислых бактерий, образующих мощную капсулу, состоящую из декстрана, что затрудняет осаждение ила во вторичном отстойнике. Если сточная вода в аэротенке плохо аэрируется, то развиваются анаэробные процессы, в которых могут участвовать микроорганизмы, осуществляющие маслянокислое брожение, денитрификацию, сульфатредукцию и др. Денитрификация во вторичных отстойниках приводит к образованию пузырьков азота, что затрудняет удаление ила из сточной воды на выходе из аэротенка. В сточных водах, содержащих соединения серы, например в сточных водах целлюлозно-бумажных комбинатов, в активном иле развиваются тионовые и серобактерии, окисляющие серу и тиосоединения, а также сульфатредукторы.

Грибы. В активном иле аэробных очистных сооружений встречаются дрожжи и плесневые грибы. Дрожжи активно развиваются в сточных водах, богатых углеводами, углеводородами и органическими кислотами, например, при очистке сточных вод, образовавшихся в производстве кормовых дрожжей из разных субстратов, стоков молочных производств, содержащих молочную сыворотку. Грибы способны усваивать трудноокисляемые и токсичные соединения, в частности фенолы, поэтому их роль в процессах очистки существенна.

Простейшие. Они непосредственно не участвуют в потреблении органических веществ, однако занимая в сообществе активного ила более высокий уровень в трофической цепи питания, чем бактерии, они поглощают большое количество их, тем самым регулируют видовой и возрастной состав микроорганизмов, снижают массу биоценоза, обеспечивают активную флокуляцию микроорганизмов и, следовательно, улучшают очистку воды. По сравнению с бактериями простейшие более чувствительны к изменению химических и физических условий среды, колебаниям технологических параметров системы, поэтому по численности простейших, их видовому составу и состоянию можно судить о работе очистного сооружения.

studopedia.net

Принципы очистки сточных вод в аэротенках очистных сооружений

Аэротенки включают в очистные сооружения всех видов. Изобретены они английским химиком Дибдином в 1914 г. Конструкция устройства получилась настолько успешной, что устройства, с небольшими усовершенствованиями, входят в системы очистки стоков до сих пор.

В основе работы аэротенков, встроенных, например, в блочные локальные очистные сооружения, использование для очистки стоков аэробных микроорганизмов, колонии которых и образуют активный ил. Он является биоценозом микроорганизмов, простейших, дрожжей, водных грибов, некоторых высокоорганизованных представителей (личинки насекомых, черви, коловратки), минерализаторов. Эти скопления способны сорбировать органические вещества из раствора на свою поверхность и в дальнейшем окислять их с использованием кислорода.

Основную роль в процессе очистки стоков в блочных локальных очистных сооружениях играют различные группы бактерий. Эти одноклеточные подвижные микроорганизмы имеют внешнюю прочную мембрану и способны самоорганизовываться, образуя колонии. Последние представляют по виду хлопья, легко отделяемые в дальнейшем от воды флотацией или отстаиванием.

По современным теориям клетки этих микроорганизмов окутаны множеством «паутинок», представляющих растворимые или слаборастворимые внеклеточные полимерные образования: дезоксинуклеиновые и рибонуклеиновые кислоты (ДНК, РНК), протеины, полисахариды. Их особенность – большое содержание карбоксильных, гидроксильных, сульфгидрильных функциональных групп, ведущих себя подобно анионным связующим площадкам. Именно из-за этих свойств бактерии сорбируют нерастворенные примеси в воде, производя их удаление.

Показатель хлопьеобразования активного ила связан напрямую с количеством питательных веществ в стоках. Если их много колонии микроорганизмов рассеиваются, появляются их нитчатые формы. Если мало -– у хлопьев ухудшаются седиментационные свойства, уменьшаются размеры.

Эффективность действий микроорганизмов в очистных сооружениях объясняется их размерами, большим количеством. Благодаря чему суммарная рабочая их поверхность в 1 г сухого ила составляет 100 м². Наряду с этим наблюдается высокая скорость их воспроизводства, которая, при избыточном питании, отсутствии сдерживающих рост факторов, может достигать десятки тонн микробиальной живой массы за сутки из миллиграмма бактерий. Последнее, собственно, происходит из-за интенсивного потребления бактериями примесей в воде, что и положено в основу очистки стоков биологическими методами.

Другие простейшие и микроорганизмы поддерживают равновесие количественного и видового состава активного ила. Это позволяет ему быстро приспосабливаться к конкретным условиям в аэротенке блочного локального очистного сооружения, способствует полному прохождению биохимических превращений органических загрязнений воды по полному циклу.

При разработке технологии очистки, конструкций аэротенков главное – скорость изъятия примесей из стоков. Зависит это от закономерностей жизни микроорганизмов, в частности развития их колоний, которые вводятся в контакт с раствором, в котором имеется «пища» для них.

Фазы развития колоний микроорганизмов

- Лаг-фаза: является фазой адаптации, которая следует сразу за введением активного ила в стоки; характеризуется отсутствием прироста биомассы; продолжительность фазы зависит от нескольких факторов: природа примесей, степень предварительной приспособленности микроорганизмов в ним, условий внутри аэротенка.

- Фаза, при которой идет экспоненциальный рост микроорганизмов: характеризуется максимальной скоростью воспроизводства бактерий; происходит в условиях избытка питательных веществ, отсутствии продуктов их обмена.

- Фаза, характеризующаяся замедленным ростом биомассы: наступает после снижения концентрации питательных веществ, при накоплении продуктов метаболизма в среде микроорганизмов.

- Фаза, отличающаяся прекращением роста микроорганизмов: наступает после достижения равновесия между накопленной биомассой и количеством «пищи» в воде.

- Фаза самоокисления (или эндогенного дыхания): наблюдается при недостатке питания для микроорганизмов; клетки начинают отмирать, распадаться; сопровождается снижением количества биомассы в биореакторе.

Отделение активного ила

Наступление 4 и 5 фаз развития колоний бактерий в биореакторе, например, блочных локальных очистных сооружений, свидетельствует об удалении загрязнений из воды. Активный ил перекачивается в специальные отстойные сооружения. В них он осаждается, несколько уплотняется и возвращается в аэротенк.

При плохо осаждаемом иле часть его выносится очищенной водой. Это может привести к невозможности поддержания в биореакторе очистного сооружениятребуемой дозы биомассы. Хотя при установке произвольно высокой ее концентрации вынос части ила способствует установлению оптимального для конкретных условий очистки илового индекса. Последний зависит от состава стоков, технологического режима в аэротенке и считается достаточным 60…150 мл/г. Недогрузка или перегрузка активного ила, исходя из концентрации примесей в стоках, резко изменяет иловый индекс. При этом происходит или «вспухание» биомассы, или увеличивается ее вынос очищенной водой.

ecovod.ru

Аэротенки. Схемы очистки сточных вод в аэротенках

Сначала напомним, что аэротенк – резервуар, служащий для биохимической очистки сточных вод. Принцип его функционирования основан на жизнедеятельности микроорганизмов, которые используют загрязняющие элементы в качестве пищи. На данном этапе стоки перемешиваются с активным илом с помощью системы аэрации – подачи сжатого воздуха.

Казалось бы, что может быть отличием в работе такого рода резервуаров? Но на самом деле, существует несколько типов аэротенков, отличающиеся, например, способом подачи жидкости на очистку, регенерацией ила, типом аэраторов (исполнение играет важную роль в технологии) и так далее.

Например, когда адаптация микроорганизмов достигается быстро, без затруднений, то могут применяться аэротенки-вытеснители. Их особенностью является подача очищаемой воды и активного ила – в начало сооружения. Соответственно, нагрузка на ил снижается с самого высокого значения к меньшему, иловая вода отводится в конце резервуара.

Для концентрированных сточных вод применяется аэротенк-смеситель. За счёт того, что активный ил и вода равномерно распределяются по всему объёму, их перемешивание происходит очень быстро, тем самым значительно снижается концентрация загрязнений. Рассредоточенный выпуск обеспечивает более равномерную скорость потребления кислорода.

Суть аэротенка-отстойника ясна из названия, то есть эти виды сооружений совмещены в одном блоке. Такой резервуар обладает высокой окислительной мощностью, из-за работы с большой дозой ила, но требует постоянной рециркуляции для поддержания уровня взвешенного слоя, чтобы избежать вынос взвесей.

Отдельно стоит рассмотреть тот случай, когда используется многоступенчатый аэротенк. Необходимость использования такого типа сооружения обусловлена характером сточных вод. Чаще всего, это загрязненная жидкость, содержащая трудноокисляемые элементы или сложная по химическому составу. Тогда процесс биохимической очистки разделяется на ряд последовательных ступеней, на каждой из которых решаются определенные задачи с помощью адаптированных к конкретным условиям микроорганизмов.

Для локальных очистных сооружений существуют современные резервуары, работающие по тем же принципам, что и классические аэротенки. Поскольку объемы емкостей существенно меньше, используются различного рода вспомогательные конструкции и загрузки, улучшающие гидродинамику или повышающие дозу ила.

acs-nnov.ru

Очистка сточных вод в аэротенках

Поиск ЛекцийМетоды биологической очистки сточных вод

Биологическая очистка сточных вод основана на способности гетеротрофных микроорганизмов использовать загрязнения сточных вод в качестве источников питания и энергии.. Контактируя с органическими веществами, микроорганизмы подвергают их биохимическим превращениям, частично разрушают их, превращая в воду, диоксид углерода, нитрит- и сульфат-ионы и др. Другая часть вещества идет на образование биомассы.

Известны аэробные и анаэробные методы биологической очистки сточных вод. Аэробная очистка основана на использовании аэробных групп микроорганизмов, для жизнедеятельности которых необходимо наличие свободного кислорода (в виде О2) в среде и температура 20-400С. При изменении кислородного и температурного режима состав и количество микроорганизмов меняются. При аэробной очистке микроорганизмы культивируются в активном иле или биопленке.

Анаэробные методы очистки протекают без доступа свободного кислорода. Они используются преимущественно для обработки осадков сточных вод.

Биологическая очистка сточных вод может осуществляться в естественных условиях (на полях фильтрации или полях орошения, в биологических прудах) и искусственных условиях (в аэротенках, биофильтрах).

Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях

Поля фильтрации и поля орошения – это специально подготовленные участки земли, на которых сточные воды проходят очистку, фильтруясь сквозь почву. Сорбированные почвой загрязнения окисляются микроорганизмами, населяющими почву.

Поля фильтрации предназначены только для биологической очистки сточных вод.

На полях орошения выращивают сельскохозяйственные культуры. Сточные воды используются для полива сельскохозяйственных культур, а содержащиеся в них загрязнения являются источниками питательных элементов для растений. На полях орошения выращивают сельскохозяйственные культуры, плодовые деревья и декоративные растения.

Сущность процесса биологической очистки сточных вод на полях орошения и фильтрации состоит в том, что при фильтровании сточных вод через слой земли из воды удаляются взвешенные и коллоидные вещества. На частицах почвы развивается пленка микроорганизмов, которая адсорбирует на своей поверхности коллоидные и растворенные загрязнения. Микроорганизмы окисляют задержанные загрязнения до минеральных соединений, используя проникающий в почву кислород воздуха. Наиболее интенсивно окисление происходит в верхнем слое почвы до глубины 0,2-0,4 м.

Поля фильтрации устраивают на хорошо фильтрующих почвах (песчаных, суспенчатых) при спокойном рельефе местности и уровнем залегания грунтовых вод ниже 1,5 м.

Сточные воды подаются под напором или самотеком в распределительный колодец, расположенный в самой высокой точке полей орошения. Из распределительного колодца сточные воды поступают в оросительные каналы для распределения по полям орошения. Очищенную сточную воду, профильтровавшуюся через почву, отводят при помощи дренажной сети.

Биологические пруды предназначены для доочистки сточных вод в комплексе с другими очистными сооружениями. Процесс очистки сточных вод в биологических прудах в целом аналогичен процессам, происходящим при самоочищении водоема.

Различают пруды с естественной и искусственной аэрацией. Пруды с искусственной аэрацией имеют небольшую глубину (0,5 – 1 м), хорошо прогреваются солнцем и заселены водными организмами.

Бактерии используют для окисления загрязнений кислород, выделяемый водорослями в процессе фотосинтеза, а также кислород воздуха. Водоросли, в свою очередь, потребляют углекислый газ, фосфаты и аммонийный азот, выделяемые при биохимическом разложении органических веществ. Для нормальной работы биологических прудов необходимо соблюдать оптимальные значения рН и температуры сточных вод (должна быть не менее 6 °С). В зимнее время биологические пруды не работают.

Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях

Очистка сточных вод в аэротенках

Аэротенк представляет собой открытый железобетонный резервуар, оборудованный устройствами для принудительной аэрации. Очистка сточных вод в аэротенке осуществляется при протекании через него смеси сточных вод и активного ила. Аэрация необходима для насыщения очищаемой воды кислородом воздуха, перемешивания и поддержания активного ила во взвешенном состоянии.

Активный ил представляет собой биоценоз микроорганизмов, способных сорбировать на своей поверхности органические загрязнения сточной воды и окислять их. При этом определенный вид бактерий способен окислять определенные вещества. Бактерии, входящие в состав активного ила, способны перерабатывать только те сточные воды, из которых сформировался этот активный ил. Поэтому, если в составе очищаемых промышленных стоков появятся новые вещества, например при изменении технологии производства, то потребуется время, чтобы бактерии, способные окислить именно эти вещества, размножились в достаточном количестве и смогли обеспечить наилучшую очистку.

Иногда даже приходится завозить на вновь создаваемое предприятие активный ил с другого предприятия, где очищаются аналогичные по составу воды и где в активном иле распространены нужные виды бактерий.

Обычно концентрацию активного ила поддерживают равной 2–4 г/л. В ходе очистки активный ил время от времени выводят из очистных сооружений, так как его количество растет. Часть его при этом используется в качестве ценного удобрения, если нет тяжелых металлов, часть стабилизируют, т. е. обрабатывают избытком кислорода для удаления всевозможной органики, предотвращая таким образом гниение.

Второй метод аэробной очистки в искусственных сооружениях – очистка сточных вод в биологических фильтрах. Метод биологической капельной фильтрации был впервые использован в XIX веке (1866 г.) в Лондоне.

Биологический фильтр (биофильтр) – сооружение, в котором сточная вода фильтруется через загрузочный материал, покрытый биопленкой, образованной колониями микроорганизмов. Микроорганизмы биопленки окисляют органические загрязнения и используют их в качестве источников энергии и питания. В результате этого из сточной воды удаляются органические вещества, а масса биопленки увеличивается. Омертвевшая биоплёнка смывается протекающей сточной водой и выносится из биофильтра.

Биофильтр состоит из следующих частей:

1. корпуса прямоугольной или круглой в плане формы, закрепленного на железобетонных опорах;

2. фильтрующей загрузки, на поверхность которой развивается слой микроогранизмов – биопленка.

3. водораспределительного устройства, которое обеспечивает равномерное орошение загрузки сточной водой;

4. дренажного устройства для сбора и удаления очищенной воды;

5. вентиляционного устройства для аэрации биофильтра.

В качестве загрузки, на которой развивается пленка микроорганизмов, в биофильрах используют щебень, гравий, керамзит, а также элементы из полимерных материалов (рулоны из полипропиленовой сетки, гофрированные пластмассовые листы и т. п.).

Очищенная в аэротенках или биофильтрах вода поступает в отстойник, где из воды под действием силы тяжести выделяется активный ил или биопленка.

Анаэробная биохимическая очистка. В случае, если БПК намного выше нормы, а также для удаления избытка активного ила и отходов сельскохозяйственных продуктов применяют анаэробную биохимическую очистку в метантенках (реактор с мешалкой и теплообменником). При этом источником кислорода в воде служат кислородосодержащие анионы: NO ; SО ; CO .

В основе метанового брожения лежит способность сообществ определенных микроорганизмов в ходе жизнедеятельности сначала в фазе кислого водородного брожения с помощью бактерий гидролизовать сложные органические соединения до более простых, а затем с помощью метанообразующих бактерий превращать их в метан и в угольную кислоту.

При брожении углеводов сначала образуются летучие жирные кислоты, а затем – метан:

С6Н12О6 = ЗСН3СООН + 15 ккал;

2СН3СООН = 2СН4 + 2СО2

Образующийся газ состоит из метана (65%) и СО2 (33%) и может быть использован для подогрева самого метантенка до 45–55°С, где происходит анаэробное брожение. Сброженный осадок имеет высокую влажность (95–98%), его уплотняют, сушат, затем используют в качестве удобрения или, если есть токсичные примеси, сжигают.

Биологическая очистка применяется для очистки бытовых сточных вод. При очистке производственных сточных вод из них должны быть предвариетльно удалены токсичные (например, тяжелые металлы) и трудно подвергающиеся биологическому окислению загрязнения.

Не все органические вещества разлагаются на станциях биохимической очистки. Так, практически не разрушается бензин, красители, мазут и др. Эффективность биохимической очистки на самых современных установках составляет 90% по органическим веществам и лишь 20–40% – по неорганическим, т. е. практически не снижается солесодержание. Не могут быть очищены воды, содержащие более 1000 мг/л фенолов, 300–500 мг/л спиртов, 25 мг/л нефтепродуктов, т. е. для многих случаев эти методы не эффективны.

Рекомендуемые страницы:

poisk-ru.ru

Биохимическая очистка стоков: все об аэротенке

Экологичная усадьба:Один из способов утилизации стоков – биохимическая очистка. На сегодняшний день это наиболее эффективный, безопасный и экологически чистый метод переработки сточных вод.

Владельцы собственных домов часто сталкиваются с серьезной проблемой утилизации хозяйственно-бытовых сточных вод. Если неподалеку проходит централизованная канализация, решение элементарно – подключиться к магистрали. К сожалению, далеко не всегда это возможно, поэтому приходится обустраивать собственную очистную систему. Один из способов утилизации стоков – биохимическая очистка. На сегодняшний день это наиболее эффективный, безопасный и экологически чистый метод переработки сточных вод.

Для осуществления такой очистки необходимо специальное оборудование, которое называется аэротенк. Оно представляет собой резервуар, разделенный перегородками на отсеки. В процессе очищения стоки и активный ил медленно протекают через емкость. Хлопья ила должны всегда насыщаться кислородом и поддерживаться во взвешенном состоянии. Для этого в аэротенк постоянно подается воздух.

Поступление воздуха может осуществляться пневматически, через особые диффузоры, или механически. В последнем случае устройство оснащается вращающимися мешалками, лопатками или щетками. Они находятся в полупогруженном в жидкость состоянии и непрерывно вращаются, насыщая смесь воздухом. Механическая аэрация используется только для небольших установок. В некоторых моделях применяется смешанная аэрация: пневматическая и механическая.

Очистка стоков происходит в процессе взаимодействия их с активным илом, в котором аккумулировано большое количество аэробных микроорганизмов. Пищевые жиры, отходы человеческой жизнедеятельности, поверхностно-активные вещества, которых очень много в стоках, становятся отличной питательной средой для бактерий. Они разлагают их на молекулы и почти полностью усваивают.

Для систем биохимической очистки обязательно используется технология аэрации или принудительной подачи воздуха. Без него аэробные бактерии погибают. Достаточное количество кислорода стимулирует микроорганизмы к размножению и активному питанию. Они окисляют присутствующую в стоках органику, превращая ее в хлопья ила. Жидкость очищается от загрязнений и становится прозрачной. Процесс проходит в несколько этапов.

Первичная очистка стоков

Загрязненная жидкость подается по трубе в приемную камеру. Здесь проходит первичное механическая и биологическая очищение: стоки проходят через фильтр, на котором оседают все крупные фракции.

Очищение активным илом

Жидкость подается насосом-эрлифтом в аэротенк, где происходит процесс полного разрушения органики. В зависимости от типа очистного устройства, оно может иметь одну или несколько камер, которые проходят стоки. В любом случае содержащаяся в воде органика полностью разрушается.

Отделение ила

На выходе из аэротенка жидкость представляет собой воду с растворенными в ней хлопьями ила. Она поступает в отстойник, где биомасса оседает на дно. Чистая вода при этом выводится из устройства. Осевший стабилизированный ил подается в аэротенк для следующего цикла, а его излишки удаляются в бак для осадка.

Результатом работы биохимической очистной установки становится стабилизированный ил и техническая вода. Раз в 3-6 месяцев излишки ила посредством дренажного насоса удаляются из системы. Эту массу рекомендуется помещать в компостную яму для перегнивания, после чего она становится прекрасным биологическим удобрением. Правильно отлаженная система глубокой очистки дает на выходе прозрачную не имеющую запаха техническую воду. Ее можно использовать для полива либо сбрасывать в ливневую канаву или в дренажный колодец. При условии дополнительного обеззараживания такую воду можно сливать и в водоемы.

Системы биохимической очистки, или аэротенки, выпускаются в различных модификациях. Они могут состоять из одной камеры, поделенной на несколько отсеков, или включать в себя сразу несколько соединенных друг с другом блоков.

В любом случае такие сооружения нуждаются в электроэнергии и наличии аэробных бактерий. Бесспорными достоинствами аэротенков считаются:

– Очень высокий уровень очистки стоков.

– Компактные размеры сооружения.

– Отсутствие неприятных запахов при работе устройства.

– Экономичность (е требуются расходные материалы и услуги ассенизаторов для удаления накопленных стоков).

– Отсутствие необходимости обустройства дополнительной теплоизоляции.

– Высокая производительность (КПД системы составляет 98%).

– Экологичность (аэротенки производятся из безопасных материалов и полностью герметичны, поэтому стоки не могут просочиться в почву).

К недостаткам устройств можно отнести их значительную стоимость и энергозависимость. Кроме того, такое оборудование нуждается в регулярном контроле, поскольку застои губительны для микроорганизмов. Растворенный кислород должен постоянно равномерно распределяться по всем участкам аэротенка, что достигается интенсивным перемешиванием массы. А для этого необходима постоянная подача электроэнергии. При ее отсутствии, в условиях недостатка кислорода, микроорганизмы начинают массово погибать. Через три месяца «простоя» активный ил полностью нежизнеспособен. Поэтому аэротенки не рекомендуется устанавливать в домах, где постоянно не проживают, а появляются только периодически. Кроме того, на эффективность работы системы биохимической очистки влияет температура, уровень рН, количество органики в сточных водах и уровень токсинов.

Аэротенк – практичное решение проблемы утилизации хозяйственно-бытовых стоков. Различные модели устройств могут полноценно обслуживать дома с количеством постоянно проживающих в них людей от 3 и до 130. Высокая эффективность системы гарантирует практически полную очистку стоков. Из аэротенка выходит техническая вода и стабилизированный ил, что позволяет владельцу, установившему такую систему очистки, не задумываться о дальнейшей их утилизации. опубликовано econet.ru

econet.ru

Аэротенк работа для очистки сточных вод активный отстойник

Комфортное проживание за пределами мегаполиса напрямую связано с использованием современных систем канализации. Подключение разнообразных устройств, использующих для своей работы водопроводную воду, не может быть выполнено без организованного сбора получаемых стоков. И всё это необходимо вывести за пределы жилого сооружения и направить на очистку. А на загородном участке в большинстве случаев обработка сточных вод производится в септиках или аэротенках. Данные устройства не только принимают загрязнённую воду, но и производят её очистку до 98% чистоты. А за качество обработки отвечают специальные бактерии.

Из чего состоит аэротенк

Конструкция аэротенка не так и сложна, как думают многие пользователи. В первую очередь это единая ёмкость, изготавливаемая из пластика, где и расположены отделы, в которых происходит очистка сточных вод. Всего имеется четыре основных отсека:

- Приёмный;

- Активный;

- Подготовительный;

- Стабилизирующий.

У каждого отдела имеется собственное предназначения и от его работы зависит общая функциональность аэротенка. Помимо перечисленных блоков в состав устройства входят несколько насосов необходимых для принудительного движения собранных сточных вод из одного отсека в другой.

Как работают отделения аэротенка

Приёмный отдел аэротенка

Все собранные стоки попадают в первое отделение аэротенка. Это приёмник, где происходит первичная очистка бактериями. Именно в здесь они начинают свою работу. В приёмнике происходит постоянное перемешивание, способствующее дроблению поступивших крупных частиц. Полученная смесь через фильтр поступает в следующий отсек аэротенка.

Активный отдел аэротенка

Во втором отсеке аэротенка за работу принимается вся армия бактерий. Они населяют данное отделение в виде активного ила, отсюда и название этого блока. Процесс очистки сопровождается постоянной подачей свежего воздуха. Дело в том, что используемые микроорганизмы способны действовать лишь при наличии кислорода. Поэтому он должен без перерыва подаваться в отделение аэротенка и перемешиваться со стоками.

Во время прохождения второго отсека, смесь ещё больше пропитывается активным илом, где бактерии ведут свою непрерывную работу. За время протекания процесса стоки теряют большую часть имеющихся в них примесей. Далее они перемещаются в третий отдел аэротенка.

Подготовительный отдел аэротенка

Третий отсек аэротенка изготовлен в виде перевёрнутого усечённого конуса. Поступившая смесь жидкости и активного ила разделяется на две половины:

- Илистая часть;

- Очищенная вода.

Тяжёлые частицы активного ила постепенно оседают в нижнюю часть отделения. Здесь они подхватываются насосом и отправляются обратно в первый блок, где продолжают работать и очищать поступающие стоки. Вторая половина жидкости может содержать частицы жира. Они поднимаются на поверхность воды, образуя небольшую плёнку, которая другим насосом отправляется во второй отсек.

Третий отсек аэротенка одновременно является «успокоителем» активного ила. В нём не происходит перемешивание, потому что задача блока отделить очищенную воду от примесей с бактериями.

Стабилизирующий отдел аэротенка

В четвёртом отделе аэротенка собирается очищенная вода. Если сюда попадают остатки примесей, то они оседают на дне данного блока. Перемешивания и подачи воздуха здесь не происходит и жидкость остаётся в стабильно спокойном положении.

По мере наполнения отсека, срабатывает датчик, который запускает в работу откачной насос. Очищенная вода выводится в ливневую канаву или отправляется на поле аэрации, где постепенно уходит в землю. На этом цикл завершается и стоки, собранные в доме, становятся пригодны для возвращения в природу.

Плюсы и минусы аэротенков

Использование аэротенков для сбора и очистки сточных вод имеет свои преимущества. Среди них следует отметить:

- Компактность габаритов устройства;

- Высокий уровень очистки стоков;

- Отсутствие неприятных запахов;

- Не требуется теплоизоляция устройства.

Компактный размер аэротенка позволяет разместить его в любом месте, без перекапывания всего участка. При этом процесс очистки выполняется с наивысшим уровнем, достигающем 98%. При большом количестве людей, постоянно проживающем в доме, можно подобрать аэротенк, состоящий из нескольких отдельных блоков. Они также будут слаженно работать, обеспечивая полноценную очистку всех поступающих вод.

Подача свежего воздуха позволяет регулярно вентилировать внутренние отделения, что позволяет не только бактериям работать, но и препятствовать образованию неприятных запахов. Благодаря активной циркуляции, аэротенк не нуждается в утепляющих материалах. Данное обстоятельство облегчает и упрощает монтажные работы, что позволяет быстрее ввести устройство в процесс очистки сточных вод.

Регулярная циркуляция и подача воздуха невозможны без электрического тока. Это обстоятельство можно смело отнести к минусам аэротенков. Отсутствие питания может полностью погубить колонию бактерий, обитающий в ёмкости. Дело в том, что микроорганизмы способны жить лишь в присутствии кислорода.

К минусам относится и невозможность функционировать без постоянного поступления фекалий. Отсутствие «пищи» бактерии могут пережить не долго. Через два — три месяца простоя активный ил перестаёт выполнять свои функции и возникает необходимость в новой колонии микроорганизмов.

Если населяемые аэротенк бактерии погибли, требуется провести очистку всех отделений. После этого производится заселение новой колонии, которые при поступлении фекалий начнут работать над устранением загрязнений в воде.

Ещё одним существенным недостатком является необходимость в постоянном обслуживании аэротенка. Его работа полностью зависит от своевременного удаления твёрдых осевших загрязнений. Также в присмотре нуждается оборудование данного устройства. Большое количество циркуляционных насосов не только потребляет электрический ток, но и постепенно изнашивается, а значит, должно ремонтироваться.

Ко всему перечисленному стоит добавить высокую стоимость аэротенков. Работа оборудования практически безупречна, но над остальным следует немного задуматься.

kanalizaciya1.ru