Биохимические методы очистки сточных вод

Использование микроорганизмов (бактерий, водорослей) для очистки сточных вод от примесей является основой биохимического метода отчистки.

В результате своей жизнедеятельности микроорганизмы используют органические вещества в качестве питательной среды, при этом происходит деградация органики.

Для эффективного проведения биохимического очищения сточных вод важно соблюдать следующие условия:

• температурный режим – от +20 до +30оС;

• оптимальная кислотность среды – pH от 6,5 до 7,5;

• поступление достаточного количества кислорода, что значительно улучшает процесс разложения органических веществ микроорганизмами;

• предварительное удаление (уменьшение концентрации) токсичных веществ, оказывающих губительное действие на микроорганизмы.

Биохимическую очистку воды проводят с использованием следующих методов:

• Поля фильтрации. Сточными водами периодически максимально заполняют огороженные участки земли. Далее вода фильтруется естественным образом проходя через почвенные поры. Примеси органических веществ задерживаются почвой и подвергаются разложению бактериями, в то время как очищенная вода собирается дренажной системой.

• Аэротенки – это искусственные резервуары, в которые загружают сточные воды, активный ил и обеспечивают доступ кислорода. Очищение обеспечивает рециркулируемый активный ил, который представляет собой специальный набор бактерий и простейших, способствующих максимально эффективному очищению.

• Биофильтры – очистительные сооружения, в которых находится специальный загрузочный материал (щебень, галька, керамзит, пластмасса). До начала очистительного процесса на поверхности загрузочного материала выращивают микроорганизмы, которые формируют биологическую пленку. Проходя через биофильтр, примеси сточных вод остаются на загрузочном материале, где происходит их разложение микроорганизмами биологической пленки. Вода в биофильтрах может подвергаться дополнительной аэрации.

Основным преимуществом биохимического метода отчистки является получение на выходе максимально чистой воды. Кроме того, в процессе отчистки не образуется никаких отходов, требующих отдельной утилизации.

Реагентный метод очистки сточных вод

Сутью реагентного метода очистки является использование химических реакций для инактивации токсических веществ, например за счет выпадения последних в нерастворимый осадок, который в последствии удаляют механически.

В рамках этого метода применяют:

• нейтрализацию, которая эффективно отчищает от загрязнения кислотами и щелочами;

• комплексообразование.

Реагентный метод отлично зарекомендовал себя для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов, продуктов нефтехимической, горнодобывающей и других промышленностей.

prom-water.ru

Биохимическая очистка сточных вод в биологических прудах

Биологические очистные пруды имитируют естественные водоемы, причем максимально усиливают их свойства, способствующие процессам самоочистки. Они неглубоки (0,5 – 1,0 м), хорошо прогреваются солнцем, что создает благоприятные условия для широкого развития водорослей, высшей растительности, простейших, автотрофных и гетеротрофных групп бактерий. Для эффективной очистки сточных вод на сооружениях искусственной очистки необходимы значительные расходы энергии, тогда как в прудах используется солнечная энергия.

Санитарный эффект работы прудов в летнее время является очень высок. Кишечная палочка погибает на 95 – 99 %, патогенные бактерии кишечной группы – полностью, окисляемость снижается на 90 %, содержание органического и аммонийного азота – на 97 %.

Биологические пруды могут работать и зимой, когда их поверхность покрыта льдом. Нужно обязательно очищать поверхность льда от снега для поступления солнечного света.

Тип биологических очистных прудов:

проточные пруды с разбавлением сточной жидкости речной водой;

проточные пруды без разбавления сточной жидкости;

пруды для доочистки сточной жидкости;

контактные пруды;

анаэробные пруды.

Проточные пруды без разбавления сточной жидкости. Неочищенная сточная жидкость проходит последовательно через серию из 4 – 5 прудов. В первом из них оборудуется преграда для удержания твердой фазы. В последнем, в воде которого содержится растворенный кислород, можно разводить рыбу.

Пруды для доочистки сточной жидкости. Если на станции биологической очистки нельзя обработать весь объем или требуется высокая степень очистки, используют проточные пруды для доочистки недостаточно окисленной органической фазы сточных вод. Этот тип прудов устраивается из 2 – 3 прудов и может быть использован для разведения рыбы.

Контактные пруды. Работа их прудов основана на том, что в стоячей воде, по сравнению с водой проточной, биохимические процессы проходят быстрее. Сточная жидкость подается в серию параллельно размещенных карт, причем каждый день один из прудов наполняется, а другой опоражнивается. Для территории Украины длительность контакта жидкости в прудах составляет 5 – 10 дней.

Анаэробные пруды. Сточная жидкость, которая содержит как твердую, так и жидкую фазу, поступает в глубокий пруд (несколько метров глубиной). В нем происходят анаэробные процессы. Такие пруды имеют ряд недостатков: газы брожения выделяются в окружающий воздух, есть опасность попадания патогенных микробов в грунтовые воды.

Очистные сооружения с аэробным разложением.

Биофильтры. На биологических фильтрах загрязненная вода в начале эксплуатации сооружения осветляется, и только спустя некоторое время, когда происходит обрастание частиц загрузки биологической пленкой в результате адсорбции бактерий из сточной воды, начинаются процессы биохимического окисления органического вещества. Для успешного процесса очистки необходима хорошая аэрация.

Биофильтры представляют собой сооружения, заполненные крупнозернистым не набухающим материалом, поверхность которого орошается сточной жидкостью. Орошение выполняется периодически (через 5-15 мин). Вода, которая прошла через биофильтр, вытекает через отверстия (дренаж) и стекает в лотки. Загружают фильтры щебенкой, шлаком, галькой. Эти материалы должны иметь достаточную пористость, поскольку она способствует хорошей аэрации биофильтра и максимальному контакту сточной воды с биопленкой. Аэрация фильтров может быть естественной и искусственной. Использование искусственной аэрации позволяет значительно интенсифицировать работу биофильтра (аэрофильтры).

Схема аэрируемого биофильтра: 1 – воздух, 2 – сточная вода, 3 – очищенная вода.

Эффективность работы биофильтра зависит от количества поданного воздуха, использование которого, в свою очередь, зависит от пористости заполнителя – с ее увеличением создаются лучшие условия для обеспечения биопленки воздухом.

Использование

биофильтров в значительной мере зависит

от климатических условий. Они плохо

работают при низкой температуре и

поэтому требуют утепления. Резкое

изменение температурных условий, к

которым адаптировались биоценозы,

например, весной или осенью, приводит

к огромному выносу биологической пленки

из тела биофильтра. Поэтому, сравнительно

с аэротенками, биологические фильтры

находятся в большей зависимости от

климатических условий. Биологические

фильтры открытого типа строят лишь в

местностях с теплым и умеренным климатом.

При значительной производительности

рекомендуется утеплять биофильтры при

среднегодовой температуре меньше 3

Степень очистки сточных вод в биологических фильтрах высокая – БСК20 составляет 15-20 мгО2/л (снижение на 85-90 %).

Аэротенк – это сооружение, в котором осуществляется биологическая очистка загрязненных вод, имитирующая самоочистку в водоемах, но с большей интенсивностью. В отличие от естественной аэрации в водоеме насыщение сточной жидкости кислородом происходит в аэротенке путем нагнетания воздуха под давлением. Если в биологическом фильтре пленка прикреплена к неподвижному субстрату и омывается сточной жидкостью, то в аэротенке роль биологической пленки играет так называемый активный ил – хлопья, которые состоят в основном из бактерий во взвешенном состоянии.

Схема аэротенка: 1 – сточная вода, 2 – воздух, 3 – отстойник, 4 – очищенная вода, 5 – активный ил.

Сточные воды и активный ил поступают в длинный бетонный резервуар и двигаются вдоль него. Для поддержки активного ила во взвешенном состоянии и обеспечения окислительных процессов в смесь непрерывно подается воздух. По окончании процессов биохимического окисления органических веществ сточных вод смесь активного ила и сточных вод поступает во вторичный отстойник для отделения активного ила. Осветленная в отстойнике вода обычно после обеззараживания сбрасывается в водный объект, а активный ил направляется опять в аэротенк. В итоге может образовываться избыток активного ила, который приходится изымать.

Активный ил – это взвешенные в воде биологические хлопья, которые отличаются от биопленки биологических фильтров:

в активном иле отсутствуют представители водорослей;

биоценоз активного ила постоянно находится в толще воды.

В состав ила входят простейшие, бактерии, бактерии-нитрификаторы, бактерии-денитрификаторы и значительное количество грибов. К микробам, которые адсорбируются активным илом, относится вся группа кишечной палочки:

Количество организмов в массе активного ила велико – 100•1012 в 1 м3; суммарная поверхность их равняется 1200 м3. Поэтому активный ил по адсорбционной способности можно сравнить с активированным углем, но он еще выполняет и функцию переработки загрязняющих веществ.

Изучение влияния основных физико-химических факторов на жизнедеятельность биоценозов свидетельствует, что ил является достаточно стойким к температурным колебаниям; существует при значительной амплитуде изменения рН 4,5-9,5.

В зависимости от степени очистки сточных вод аэротенки могут работать на полную или неполную очистку. При полной очистке процесс проходит в три фазы:

1) взвешенные и коллоидные вещества адсорбируются и коагулируют, окислительные процессы лишь начинаются;

2) преобладают процессы окисления, начинаются процессы нитрификации;

3) процессы окисления заканчиваются; преобладают процессы нитрификации аммонийных солей; происходит регенерация активного ила.

По полноте очистки процесс проходит в две фазы:

1) взвешенные и коллоидные вещества адсорбируются и коагулируют;

2) происходит окисление адсорбированных активным илом взвешенных и коллоидных, а также растворенных веществ.

Очистные сооружения с анаэробным разложением

Осадок (твердая фаза) сточных вод содержит 95 % воды; 5 % – это углеводы, белки, жиры и зольные элементы (белки составляют 20 %, жиры -15, углеводы – 35, зола – 10 %). С помощью биохимической переработки осадка на очистных сооружениях происходит его обеззараживание, а в также изменение структуры, которое превращает осадок в легко подсыхающее, удобное для утилизации вещество.

Биохимические процессы в естественных условиях при анаэробном брожении протекают с образованием метана, углекислого газа и воды.

На очистных сооружениях анаэробное брожение используется в септиках, двухъярусных отстойниках, метантенках.

Септики – это бассейны гниения. В них соединены процессы осаждения и сбраживания осадка.

Трехкамерный септик: 1 – подводящая труба, 2 – насыпь, 3 – труба с отверстием для прочистки, 4 – люк 5 – перекрытие, 6 – отводная труба, 7 – кладка, 8 – бетонная основа, 9. – основа из щебенки, 10 – отверстие для прохождения жидкой фазы.

После запуска септика в эксплуатацию поверхность воды в нем темная, гладкая. Это означает, что разложение осадка еще не началось. Первым признаком начала брожения является сильное выделение газов. Через несколько дней вся поверхность септика затягивается пленкой, которая потом превращается в толстую корку, и газ выделяется лишь в местах ее разрыва.

В септике происходят следующие процессы. Твердая фаза сточных вод, осев на дно бассейна, сначала не разлагается, поскольку для размножения микробов анаэробного брожения необходимо определенное время. Разложение органического вещества сопровождается интенсивным газообразованием. Пузырьки газа в результате гниения поднимаются со дна, захватывают с собой частицы осадка, выходят в атмосферу, но частицы осадка не опускаются на дно, поскольку все новые и новые пузырьки подходят к поверхности вместе с микродозами осадка. Поэтому частицы твердой фазы слипаются и образуют сначала пленку, а затем массивную корку толщиной иногда до 1 м. Корка не позволяет остыть осадку и массе воды.

Позитивные характеристики септика – простота оборудования, высокий процент задержки нерастворенных веществ и несложность в эксплуатации, негативные – неполнота разложения органических веществ из-за непрерывного поступления свежего осадка. Очищенная сточная жидкость, вытекающая из септика, содержит в своем составе все газы анаэробного разложения осадка: метан, углекислоту, водород, сероводород, аммиак, практически не содержит кислорода. К недостаткам септика относится возможность распространения неприятного запаха.

Септик – это сооружение для обслуживания небольших объектов канализации (группы домов, санаториев, лагерей и тому подобное) – до 500 лиц и объемом сточных вод до 50 м3/сут. При правильном оборудовании и эксплуатации септика он должен располагаться на расстоянии не менее 50 м от жилищ, общественных сооружений и предприятий общественного питания.

Очистка септика (один-два раза в год) из-за малых размеров проводится вручную. Сброженный осадок представляет опасность в эпидемиологическом отношении, поэтому возникают трудности с использованием его в качестве удобрений, поскольку он может стать источником распространения гельминтов и возникновения инфекций. Вывоз осадка на городскую свалку может вызывать заражение грунтовых вод. Поэтому сброженный осадок, изъятый из септика, должен быть сначала обеззаражен, что достигается подогревом в котле до 60°С в течение часа. При этом полностью погибают как возбудители острых желудочно-кишечных заболеваний, так и яйца гельминтов.

В зависимости от объемов сточных вод септики устраиваются однокамерные (до 1 м3), двухкамерные (до 10 м3) и трехкамерные (более 10 м3).

Обычно септики используются для предварительной обработки сточных вод, которые поступают на сооружения подземной фильтрации (поля подземной фильтрации, песчано-гравиевые фильтры, фильтрующие траншеи, фильтрующие колодцы).

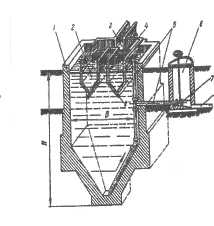

Двухъярусные отстойники (эмшеры). В этих сооружениях устранено большинство основных недостатков септиков. Устранено попадание в жидкую фазу газообразных продуктов, которые образуются при разложении осадка.

Двухъярусный отстойник: 1 – кладка, 2 – желоб; 3 – лоток; 4 – поперечная стенка; 5 – труба для откачивания твердой фазы; 6 – обзорный колодец; 7 –заслонка; 8 – выпуск твердой фазы.

Газ, поднимающийся со дна, не попадает в сточную жидкость, которая течет по желобам. Кроме того, состав газов, достигающих поверхности, отличается от состава газов в септике. Речь идет о сероводороде, который выделятся при анаэробном разложении осадка сточных вод. Поскольку глубина эмшерного колодца намного больше, чем септика, сероводород успевает прореагировать с железом, которое всегда есть в сточных водах. В итоге образуется сульфид железа, устраняется неприятный запах, жидкость приобретает черный цвет. Реакция проходит в условиях нейтральной или слабощелочной среды; в кислой среде взаимодействия между сероводородом и железом не происходит.

Над двухъярусным отстойником обычно устраивается перекрытие для улавливания газов (метана и углекислоты). При нормальных условиях процесс брожения проходит при участии микробов, разлагающих органическое вещество по схеме

углеродсодержащие органические вещества | + | микробы | = | жирные кислоты | + | микробы | = | метан, углекислота, водород, спирты, оксид углерода |

Процесс брожения осадка в двухъярусном отстойнике происходит от одного до шести месяцев. Сброженный осадок поступает для подсушивания на иловые площадки. В нем также как и в осадке септика, присутствуют яйца гельминтов и патогенные микробы, но он не имеет неприятного запаха и легко отдает воду.

Разложение органического вещества в двухъярусном отстойнике проходит интенсивнее, чем в септике.

Брожение осадка сточных вод осуществляется при невысоких температурах, в результате чего скорость разложения невелика, а выход метана незначителен. В зимний период в средних широтах сбраживание осадка являются практически невозможным и поэтому в этих районах эмшеры не используют.

Процессом брожения в двухъярусном отстойнике трудно управлять. Единственное, чем может повлиять технолог на ход процесса, – это изменением дозирования несброженного осадка и его перемешивания. Подогрев твердой фазы осуществить невозможно, поскольку, кроме осадка, пришлось бы подогревать и весь объем воды над ним.

Значительная глубина эмшера (до 11 м) увеличивает его стоимость.

Метантенки. Управление процессом брожения может быть осуществлено путем регуляции температуры, что фактически возможно лишь за отделение осадка от жидкостной фазы. Этот процесс происходит в первичном отстойнике, после чего твердая фаза направляется в особенное сооружение – метантенк, где сбраживается при искусственном подогреве.

Упрощенная схема метантенка: 1 – сбор газа, 2 – свежий осадок, 3 – горячая вода, 4 – сброженный осадок, 5 – смеситель.

Метантенк представляет собой закрытый резервуар, предназначенный для анаэробной переработки осадков, а также избыточного ила аэротенков. Интенсификация разложения органической части осадка достигается искусственным подогревом и перемешиванием осадка. Необходимым условием интенсивного брожения является постоянное перемешивание свежего осадка с общей массой зрелого. Чем более большим является объем зрелого осадка («бактериальной закваски»), тем лучше работает метантенк.

В метантенке разлагается от 40 до 60 % органического вещества; значительная часть его переходит в газ (70 % метана, 30 % углекислоты). Реализуются два типа брожения – мезофильное и термофильное. При мезофильном брожении температура сбраживаемой массы поддерживается в пределах от 30 до 35°С; при термофильном – от 50 до 55°С. Термофильное брожение позволяет интенсифицировать процесс, что делает возможным увеличение загрузки метантенка в 1,8-2,0 раза. Кроме того, при искусственном введении в бродильную массу экспериментальных метантенков очень больших доз патогенных микробов в термофильных условиях все они погибали в течении несколько часов, в то время как при мезофильном брожении жизнедеятельность их сохранялась на протяжении нескольких дней. Основной причиной гибели патогенных микробов при термофильном брожении является температурный фактор, а не деятельность микробов-антагонистов.

Осадок, изъятый из сточных вод и сброженный в метантенках, влажностью 90-97 %, перекачивается на иловые площадки. Это наиболее простой и распространенный способ подсушивания осадка до влажности 75 – 80 %. Устройство площадок бывает различно. Иногда делают крытые иловые площадки, благодаря чему не распространяется неприятный запах, не привлекаются мухи. С эпидемиологической точки зрения решающим является наличие патогенных микроорганизмов в подсыхающем осадке. Подсушенный осадок (влажность 75-80%) может быть использован как удобрение. При отсутствии грунта с хорошей фильтрующей способностью иловые площадки устраивают на искусственной основе.

studfiles.net

Аэробные процессы биохимической очистки сточных вод.

Аэробные процессы биохимической очистки сточных вод.

Аэротенки — емкостные проточные сооружения со свободно плавающим в объеме обрабатываемой воды активным илом, применяемые для аэробной биохимической очистки больших количеств сточных вод. Главное условие эффективности биологических процессов метаболизма в аэротенке — наличие растворенного в воде кислорода. Для этого проводят аэрацию и перемешивают смесь воды и активного ила пневматическими, механическими или смешанного типа устройствами.

Дыхание. Большинство гетеротрофных организмов получает энергию в результате биологического окисления органических веществ — дыхания. Водород от окисляемого вещества передается в дыхательную цепь. Если роль конечного акцептора водорода выполняет только кислород, процесс носит название аэробного дыхания, а микроорганизмы являются строгими (облигатными) аэробами, которые обладают полной цепью ферментов переноса и способны жить только при достаточном количестве кислорода. К аэробным микроорганизмам относятся многие виды бактерий, грибы, водоросли, большинство простейших. Аэробные сапрофиты играют основную роль в процессах биохимической очистки сточных вод и самоочищении водоема.

Существуют два приема биохимической очистки при доступе кислорода (аэробный) и в отсутствие кислорода (анаэробный). Наиболее универсален и широко распространен аэробный метод, обеспечивающий более высокую скорость процессов и позволяющий достигнуть максимальной деструкции и обезвреживания примесей. Анаэробный метод применяется как первая ступень биохимической очистки сточных вод с высокой концентрацией органических веществ. Уменьшение их концентрации в 10—20 раз на первой ступени Создает благоприятные условия для последующей аэробной очистки.

Аэробный процесс биохимической очистки сточных вод протекает в присутствии кислорода под воздействием комплекса определенных видов бактерий и микроорганизмов (биоценоза), развивающихся в сооружениях. Для нормальной жизнедеятельности бактерий и микроорганизмов при этом способе в сточных водах кроме кислорода и органических веществ должны содержаться биогенные элементы (азот, фосфор, калий). В случае недостатка этих элементов они вводятся в сточные производственные воды искусственно. Наиболее дешевый источник биогенных элементов — бытовые сточные воды, поэтому во многих химических производствах на очистку подают смесь производственных и бытовых сточных вод.

При соответствующих условиях (наличие кислорода, температура выше 4° С и др.) под действием аэробных микроорганизмов (нитрифицирующих бактерий) происходит окисление азота аммонийных солей, в результате чего образуются сначала соли азотистой кислоты, или нитриты, а при дальнейшем окислении — соли азотной кислоты, или нитраты, т. е- происходит процесс нитрификации. Этот биохимический процесс был открыт в 70-х годах XIX в. Но только в конце XIX в. русскому микробиологу С. Н. Виноградскому удалось выделить чистую культуру нитрифицирующих бактерий. Одна группа этих бактерий окисляет аммиак в азотистую кислоту (нитритные бактерии), вторая — азотистую кислоту в азотную (нитратные бактерии). Нитрификация имеет большое значение в очистке сточных вод, так как этим путем накапливается запас кислорода, который может быть использован для окисления органических безазотистых веществ, когда полностью уже израсходован для этого процесса весь свободный (растворенный) кислород. Связанный кислород отщепляется от нитритов и нитратов под действием микроорганизмов (денитрифицирующих бактерий) и вторично расходуется для окисления органического вещества. Процесс этот называется денитрификацией. Он сопровождается выделением в атмосферу свободного азота в форме газа.

Другим примером применения перемешивания при биохимических процессах служит очистка сточных вод активным илом, которая также является аэробным процессом. В этом случае перемешиванием пользуются для того, чтобы микроорганизмы вследствие повышенной скорости размножения и повышения метаболической активности в возможно более короткое время расщепили органические вещества, содержащиеся в воде. Очевидно, что скорость этого процесса обусловлена быстротой подвода кислорода в воду.

В процессе биохимической очистки сточных вод от органических веществ, которые используются микроорганизмами в качестве питательного субстрата, одновременно протекает три взаимосвязанных процесса синтез протоплазмы клеток микроорганизмов, окисление органических загрязнений и окисление продуктов метаболизма клеток, которые упрощенно можно выразить следующими уравнениями (для аэробных условий).

Процесс аэробного биохимического разрушения органических загрязнений в очистных сооружениях происходит под воздействием биоценоза, т. е. комплекса всех бактерий и простейших микроорганизмов, развившихся в данном сооружении. Окисление органических загрязнений производственных сточных вод происходит преимущественно под воздействием бактерий, благодаря их способности вырабатывать ферменты. Простейшие микроорганизмы, развивающиеся в сооружениях биохимической очистки, при этом не играют существенной роли.

Биологический способ регенерации активного угля в аэробных условиях, как правило, используется в процессе биохимической очистки сточных вод в случае адсорбции биологически разрушаемых органических веществ.

Сущность процесса биологической очистки сточных вод на полях состоит в том, что в процессе фильтрации через почву органические загрязнения сточных вод задерживаются на ней, образуя биологическую пленку, населенную большим количеством микроорганизмов. Пленка адсорбирует коллоидные и растворенные вещества, мелкую взвесь, и они при помощи аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха переходят в минеральные соединения. Атмосферный воздух хорошо проникает в почву на глубину 0,2—0,3 м, где и происходит наиболее интенсивное биохимическое окисление.

Биохимическая очистка служит осн. методом обезвреживания сточных вод от орг. загрязнителей, которые окисляются микроорганизмами. На практике широко распространены аэробные процессы, протекающие в естественных условиях на спец. участках земли (так называемых полях орошения или фильтрации) либо в искусств, сооружениях (аэротенках и биофильтрах).

Скорость биохимических процессов очистки сточных вод в большой степени зависит от температуры среды. При температуре сточных вод ниже 6°С жизнедеятельность микроорганизмов, а следовательно, и их активность резко снижаются при температуре свыше 37 °С заметно уменьшается скорость нитрификации в связи с уменьшением в воде растворенного кислорода. Оптимальной является температура 20—28 °С (в присутствии термофильных бактерий может идти аэробный процесс и при 67 °С). При этом ц активном иле находится наибольшее количество видов микроорганизмов. С повышением температуры очищаемой воды до 37 °С необходимо увеличение в 1,2 раза подачи воздуха для аэрации.

Биологическая аэрация [27, 28]. Опыты по упрощению биологической очистки сточных вод молочных заводов привели к созданию биологической аэрации, основанной на бактериологических процессах. По этому методу очистка сточных вод производится в простых аэрационных бассейнах без активного ила, а также без предварительной и последующей обработки. В бассейне самостоятельно развивается бактериальная флора, которая для построения своего клеточного вещества использует примерно половину органических веществ, присутствующих в сточных водах, в то время как другая их часть подвергается аэробному разложению, производя при этом необходимую энергию. Для сохранения бактериальной флоры из бассейна спускается только половина очищенной воды, в результате чего вновь поступающая в бассейн сточная вода подвергается более быстрой и полной очистке. С выпуском очищенной воды из бассейна в открытый водоем выносятся и бактерии. Очистка по этому методу основана на том, что эндогенное потребление кислорода клетками бактерий составляет лишь часть биохимического потребления кислорода органических веществ сточных вод.

Необходимо проводить различие между понятием биохимическое потребление кислорода (БПК) и определением БПК. Сам подход к определению загрязняющего потенциала сточных вод, содержащих доступный источник органического углерода для аэробных органотрофных микроорганизмов, путем учета количества утилизированного кислорода в процессе роста организмов представляется вполне обоснованным. Одной из основных целей очистки сточных вод перед их выпуском в водоем является именно предупреждение расхода растворенного кислорода в принимающей сточные воды реке на окисление органических веществ сточных вод.

Процесс биологической очистки условно разделяют на две стадии (протекающие одновременно, но с различной скоростью) адсорбция из сточных вод тонкодисперсной и растворенной примеси органических и неорганических веществ поверхностью тела микроорганизмов и разрушение адсорбированных веществ внутри клетки микроорганизмов при протекающих в ней биохимических процессах (окислении, восстановлении). Обе стадии наблюдаются как в аэробных, так и в анаэробных условиях. Соответственно и микроорганизмы разделяются на две группы аэробные и анаэробные.

Биохимические процессы расщепления с последующей минерализацией органических соединений могут протекать как в аэробных, так и в анаэробных условиях. При оценке возможного влияния ПАВ на процессы очистки сточных вод, состояние водоемов и определении эффективности их удаления решающее значение имеют аэробные условия, характерные как для водоемов, так и для преобладающих типов очистных сооружений (аэротенков, биофильтров).

Биохимическая очистка промышленных сточных вод не ограничивается процессами аэробного бактериального разрушения органических загрязнений. Определенные преимущества, особенно для очистки концентрированных стоков, имеет метод анаэробного брожения, рекомендуемый Н. А. Базякиной.

Главная цель химической очистки — удалить из сточных вод основное количество примесей, с тем чтобы их можно было подать Далее на биохимическую очистку. При этом желательно полностью разрушить или удалить вещества, не разрушаемые при биохимических процессах (например, некаль, ОП-10, диметилформамид и др.). При биохимической очистке разрушение органических продуктов происходит под действием аэробных и анаэробных микроорганизмов. В результате их жизнедеятельности часть вещества примесей окисляется до простейших продуктов, а часть расходуется на прирост бактериальной массы. Микроорганизмы чувствительны к температуре, содержанию, в воде различных веществ, поэтому для надежного действия очистных сооружений подаваемая на биохимическую очистку вода должна удовлетворять ряду требований.

Свежая сточная жидкость имеет слабо щелочную реакцию. В результате анаэробных процессов в сточной жидкости и в иле могут образоваться органические кислоты, которые нейтрализуются бикарбонатами и карбонатами воды. Однако, по мере истощения щелочного резерва воды, реакция может стать кислой и pH ниже 7,0. Очищенная в аэробных условиях сточная жидкость имеет pH около 7,3. Активная реакция (pH) сточной жидкости имеет большое влияние на биохимические процессы, связанные с жизнедеятельностью разных групп микроорганизмов, которые относятся различно к данной концентрации водородных ионов. Кроме того, pH имеет значение для процесса биохимического коагулирования органических коллоидов и осаждения тонко диспергированной взвеси, для процесса созревания и распада ила, а также для его обезвоживания. Вследствие этого величина pH воды а различных стадиях очистки сточных вод является показателем, дающим возможность своевременно реагировать на всякое отклонение от нормального хода процесса очистки.

Очистка сточных вод на полях орошения и полях фильтрации происходит в процессе фильтрации их через почву. При этом задерживаемые органические загрязнения вместе с бактериями обволакивают частицы почвы и образуют биологическую пленку. Пленка адсорбирует тонкодиспергированные взвеси, коллоидальные и растворенные вещества загрязнений сточных вод, которые при помощи аэробных бактерий в присутствии кислорода воздуха подвергаются биохимическому окислению. Так как атмосферный воздух интенсивно проникает в поры почвы на глубину 0,2—0,3 м, то именно в этом слое и происходят окислительные процессы органический углерод окисляется до СО2, а адт аммонийных солей — до нитритов и нитратов (N02 и N63), т. е. нитрифицируется.

В пусковой период проверяют работу сооружений и устраняют дефекты. Сооружения, в которых протекают биохимические процессы, имеют длительный (два-три месяца) пусковой период. Пусковой период двухъярусных отстойников необходим для созревания осадка в иловой камере, создания метанового брожения и установления оптимального режима работы осадочных желобов. Для биофильтров пусковой период необходим для того, чтобы образовалась биологическая пленка на поверхности загрузки. Пуск биофильтров в работу производят обычно в теплое время года, когда биопленка образуется быстрее. В пусковой период работы аэротенков накапливается необходимая доза активного ила. Пуск аэротенков обычно производят в теплое время года. Для полей орошения и фильтрации пусковой период необходим для развития почвенных аэробных микроорганизмов, участвующих в очистке сточных вод.

Наблюдения показали, что смолы пиролиза и полимеры в фузельных водах подавляют процесс биохимической очистки сточных вод. Из-за медленного окисления они накапливаются в массе, активного ила, подавляют развитие аэробной микрофлоры и прежде всего Pseudomonas. Адсорбция на поверхности ила смол и полимеров способствует выносу больших количеств ила из вторичных отстойников.

Сточные воды направляются на биофильтры после их осветления в первичных отстойниках. При фильтрации сточных вод через слой загрузки происходит адсорбция биологической пленкой тонко диспергированных веществ, оставшихся в жидкости после первичных отстойников, а также коллоидных и растворенных веществ. Органическая часть загрязнений, задержанных биопленкой, подвергается биохимическому окислению (минерализации) при помощи аэробных бактерий. Кислород, необходимый для жизнедеятельности бактерий, поступает в тело биофильтра путем его естественной или искусственной вентиляции. Величину нагрузки на капельные биофильтры определяют по их окислительной мощности (ОМ). Окислительная мощность — это количество кислорода, получаемое с 1 фильтрующего материала в сутки для снижения БПК направляемых на биофильтры сточных вод. Сущность процесса биологической очистки сточных вод на биофильтрах не отличается от процесса очистки на полях орошения и полях фильтрации. Однако вследствие искусственно созданных благоприятных условий для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов процесс биохимического окисления в биофильтрах происходит значительно интенсивнее, чем на полях орошения и полях фильтрации. Поэтому и размеры сооружений для биологической очистки сточных вод в искусственно созданных условиях во много раз меньше сооружений в естественных условиях.

Предпосылкой для применения флотационного метода очистки сточных вод является наличие в них флотационно-активных веществ, так как присутствие их не требует введения реагентов. Наличие в сточной воде поверхностно-активных веществ способствует образованию обильной пены на аэрируемых очистных сооружениях (в преаэраторах, аэротенках), что нежелательно для аэробных биохимических процессов, так как пена затрудняет контакт кислорода воздуха с микрофлорой сооружения. Способы разрушения пен основаны на замещении или разрушении структурных адсорбционных слоев, стабилизирующих пену. К пеногасителям относятся вещества, вытесняющие стабилизатор из поверхностного слоя, но сами не образующие механически устойчивых слоев.

Органические примеси сточных вод при их аэробной биохимической очистке окисляются активным илом и биопленкой. Активный нл разрушает органические соединения в специальных сооружениях — аэротенках — в условиях аэрации сточной жидкости и ила, находящегося под влиянием барботажа во взвешенном состоянии. Биопленка прикреплена к наполнителю биофильтров и постоянно соприкасается с воздухом и подаваемой сточной водой. В процессе очистки микроорганизмы активного ила и биопленки, контактируя с органическими веществами сточных вод, разрушают их при помощи различных ферментов. Из пленки биофильтра, окисляющего бытовые сточные воды, были выделены следующие ферменты протеазы, гидролизующие белки, карбогидразы, гидролизующие углеводы, эстеразы, гидролизующие жиры. Ферменты, участвующие в процессе очистки промышленных сточных вод, еще недостаточно изучены.

Биохимический процесс разрушения органических загрязнений сточных вод в анаэробных условиях производится комплексом анаэробных микроорганизмов в результате количество загрязнений уменьшается за счет превращения их в газы и растворимые соли, а также за счет роста биомассы анаэробных микроорганизмов. После метантенков сточная вода перед подачей ее в сооружения аэробной биохимической очистки должна быть освобождена от биомассы анаэробных микроорганизмов путем аэрации — от растворенных газов, которыми она обогащается в метантенках.

При биологической очистке сточных вод важно создать аэробные условия для функционирования микроорганизмов активного ила. В этом плане флотация для отделения микроорганизмов активного ила имеет существенное преимущество перед другими способами, например отстаиванием. При отделении биомассы активного ила от воды флотацией микроорганизмы продолжают находиться в аэробных условиях и при этом происходят биохимические процессы, способствующие доутилизации субстрата, потребленного из сточных вод микроорганизмами активного ила. Известно, что процесс флотационного уплотнения продолжается 1,5- 3 ч, а иногда и более.

Среди применяющихся методов очистки промышленных стоков биологическая очистка является наиболее дешевой, а на практике нередко и единственно возможной. Очистка сточных вод с использованием процессов аэробной и анаэробной деструкции стоков служит одним из наиболее масштабных примеров промышленного использования микроорганизмов. Как и в основном производстве, процесс биологической очистки связан с биохимической активностью популяции, развивающейся в определенных условиях питания, аэрации, температуры и pH.

В результате биохимических превращений, протекающих в биологических очистных сооружениях под влиянием комплекса микроорганизмов, значительная часть низкомолекулярных органических веществ окисляется до диоксида углерода и воды и при этом в воде образуются относительно биохимически устойчивые гуминоподобные соединения. Несмотря на многокомпонентность органических смесей, образующихся в сточных водах после аэробной биологической очистки, биологически очищенные сточные воды самого различного происхождения обладают рядом сходных признаков, что позволяет их рассматривать в качестве наиболее удобного ресурса крупнотоннажного производства воды практически любого заданного качества для нужд технологического и теплообменного промышленного водоснабжения. Именно большая мощность адсорбционных установок, предназначенных для удаления из биологически очищенных сточных вод органических растворенных веществ, которая достигает десятков тысяч кубометров в сутки и более, заставляет особое внимание уделить кинетике адсорбционных процессов, от которой в большой мере зависят размеры аппаратов и их число при заданной производительности установки.

Для очистки сточных вод, которая наиболее успешно проходит в аэробных условиях, как это видно из предыдущего, необходимо наличие кислорода для окисления органического вещества, входящего в состав загрязнений сточных вод. Израсходованный на это кислород пополняется вновь главным образом за счет растворения его из атмосферного воздуха. Таким образом, в канализационных очистных сооружениях, которые служат для минерализации органических загрязнений, входящих в состав сточных вод, одновременно протекают два процесса потребление кислорода и растворение его. Установлено, что минерализация органического вещества, происходящая в результате его окисления при содействии микроорганизмов-минерализаторов или так называемого биохимического окисления, совершается в две фазы в первую фазу окисляются углеродсодержащие вещества, дающие в результате углекислоту и воду,, во вторую фазу окисляются азотсодержащие вещества сначала до нитритов, а затем до нитратов.

bio7septic.ru

Биохимические методы очистки сточных вод основаны на использовании микроорганизмов, окисляющих органические вещества, присутствующие в сточных водах в коллоидном и растворенном состоянии. Микроорганизмы разрушают молекулы различных соединений, используя вещества, необходимые для их питания, размножения и увеличения биологической массы — активного ила и биопленки. Активный ил представляет собой комочки и хлопья размером от 5 до 150 мкм, состоящие из живых организмов и твердого субстрата. К живым организмам активного ила относится скопление бактерий, простейших червей, бактериальных клеток, грибов, дрожжей. Твердым субстратом является отмершая часть микроорганизмов активного ила. Биопленка имеет вид слизистых обрастаний толщиной 1—3 мм на наполнителе биофильтра и состоит также из бактерий, грибов, дрожжей и других организмов. Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмам нужны различные химические элементы, которые они усваивают из сточных вод. Недостающие элементы — азот, фосфор, калий — искусственно вводят в очищаемую сточную воду. Биохимические методы обычно применяют для окончательной очистки сточных вод после использования физико-химических методов обработки. С помощью физико-химических методов удаляют вещества, не поддающиеся биологической очистке, или снижают их концентрацию. В настоящее время широко применяют совместную очистку бытовых и производственных сточных вод, так как в бытовых стоках содержатся растворенные вещества, наиболее легко усваиваемые микроорганизмами. Процесс биохимической очистки сточных вод осуществляется в устройствах различного типа: аэротенках, биофильтрах и прудах. Активный ил разрушает различные соединения в аэротенках, где осуществляется искусственная аэрация сточных вод и ила, находящегося во взвешенном состоянии. Биопленка прикрепляется к наполнительной массе биофильтра и соприкасается с воздухом при фильтрации сточных вод.

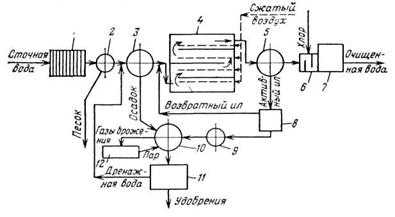

Аэротенки представляют собой железобетонные резервуары, состоящие из нескольких секций, по которым движется очищаемая вода. Конструктивно аэротенки имеют различную форму. Благодаря аэрации сточных вод и ила, активный ил разрушает различные соединения. Аэрировать сточные воды в аэротенках можно механическими и пневматическими методами. Чем мельче диспергирован воздух, тем больше поверхность контакта пузырьков воздуха с водой, т. е. тем полнее насыщаются сточные воды кислородом, необходимым для жизнедеятельности микроорганизмов. Иногда используют поверхностную аэрацию сточных вод, заключающуюся в поверхностном разбрызгивании воды, откачиваемой из нижней части аэротенка. При пневматической аэрации часто вместо воздуха вводят кислород. Применение кислорода, с одной стороны, удорожает процесс биохимической очистки, сточных вод, а с другой — значительно интенсифицирует его, так как почти в два раза увеличивается концентрация активного ила и уменьшается время, необходимое для разложения микроорганизмами различных веществ. По схеме полной биохимической очистки сточных вод (рис. 111) сточная вода поступает в усреднитель 1, снабженный решеткой для механической очистки вод от крупных частиц и различных предметов. Из усреднителя вода подается в песколовку 2, представляющую собой цилиндроконический резервуар с тангенциальным вводом воды. В песколовке осаждается зернистая фракция — песок. Слив песколовки поступает в первичный отстойник 3, в котором осаждается тонкозернистая фракция взвешенных частиц. Слив первичных отстойников совместно с возвратным илом подается в аэротенки 4 с поперечным сечением прямоугольной формы, где с помощью микроорганизмов разлагаются различные органические и минеральные вещества. В аэротенках сточные воды аэрируют сжатым воздухом. Из аэротенка сточную воду с активным илом направляют на отстаивание во вторичный отстойник 5 для улавливания активного ила. Слив вторичного отстойника поступает в контактный резервуар 6, в который подают также жидкий хлор для обеззараживания сточных вод. Продолжительность контактирования сточных вод с жидким хлором 15—20 мин. После контактирования с хлором сточные воды отстаивают в чане 7. а затем подают в буферные пруды, в которых очищенная вода должна находиться не менее З сут. Ил из вторичного отстойника откачивают насосами станции 8 в илоуплотнитель 9. Часть ила — возврат — подают в аэротенк. Уплотненный ил и осадок первичного отстойника подают в метантенк 10 — герметически закрытый резервуар для брожения осадка без доступа кислорода. Осадок в метантенке интенсивно перемешивается пропеллерной мешалкой. Интенсивность брожения осадка повышается при температуре 50—55 °С, поэтому в метантект из котельной 12 подают пар. При брожении 1 т осадка образуется около 10 м3 газа. Газ, выделяемый в результате брожения и содержащий 70—75 % метана и 20—25 % углекислого газа, сжигают в котельной. Из метантенка осадок подают на иловую площадку 11 с искусственным или естественным дренирующим основанием. Дренажная вода иловых площадок перекачивается в первичный отстойник. На иловых площадках осадок обезвоживается до содержания 75—80 % твердого. После этого его можно использовать в качестве удобрений. Иногда осадок метантенков обезвоживают в фильтр-прессах типа ФПАКМ и в термических сушилках. В биофильтрах окисление загрязнений сточной воды осуществляется при ее фильтровании через наполнитель фильтра, на поверхности которого растут и развиваются организмы биопленки. Биофильтры представляют собой сооружения чаще цилиндрической формы, выполненные из бетона, железобетона или кирпича. Биофильтр заполняют фильтрующим материалом, состоящим из кусков размером 4—6 см. Материал должен быть шероховатым для лучшего удержания биопленки. Сточная вода в биофильтре создает условия для развития микроорганизмов, прикрепляющихся к фильтрующему материалу. При фильтровании сточных вод через наполнитель фильтра биопленкой разлагаются различные соединения сточных вод. Очищенные воды концентрируются на непроницаемом для воды днище фильтра, откуда отводятся по дренажным трубам. Биофильтры подразделяют на высоконагруженные и слабона-груженные или капельные. Высота высоконагруженного фильтра составляет 2—4 м, а капельного менее 2 м. В высоконагруженных фильтрах применяют искусственную вентиляцию сточных вод. Производительность по очищаемой воде высоконагруженных и капельных биофильтров соответственно 10—30 и 0,5—3 м3/(м2·сут). Оптимальные условия работы биофильтров следующие: рН сточных вод 7—8; температура 18—25 °С; концентрация в сточных водах, элементов калия, азота и фосфора и взвешенных веществ не более 100 мг/л. Сточные воды очищают биохимическими методами и в естественных условиях: на полях орошения и фильтрации и в биологических прудах. Поля орошения и фильтрации используют для очистки стоков сравнительно редко. Обычно для окончательной очистки и отстаивания сточные воды направляют в биологические пруды.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте: |

zdamsam.ru

16.Биохимическая очистка сточных вод.

Роль микроорганизмов. Структура окислит. процесса в аэробной очистке.

Биохимическая очистка промстоков основана на способности ряда бактерий питаться содержащимися в промстоках органическими веществами, являющимися для них источником углерода С, а также некоторыми неорганическими соединениями: сероводородом H2S, сульфидами MenSm, аммиаком NH3, нитритами Me(NO2)n.

Для биохимической очистки промстоков применяют активный ил, состоящий из живых организмов и твердого субстрата. Живые организмы представлены скоплениями бактерий, простейшими, червями, плесневыми грибами, дрожжами, а также водорослями. Активный ил это коллоидное образование в виде буровато-желтых комочков и хлопьев размером 3…150 мкм с удельной поверхностью около 1200 м2 на 1 м3 ила (100 м2: на 1 г сухого вещества). В 1 м3 активного ила содержится 2·1011 бактерий.

Качество ила определяется скоростью его осаждения и степенью очистки воды. Крупные хлопья оседают быстрее мелких. Состояние ила характеризует иловый индекс — отношение объема осаждаемой части активного ила к массе высушенного осадка ( в граммах) после отстаивания в течение 30 минут. Чем хуже оседает ил, тем выше его иловый индекс.

К поверхности бактериальных клеток загрязнители поступают благодаря конвективной и молекулярной диффузии, а внутрь клеток — путём диффузиии через полупроницаемые цитоплазматические мембраны вследствие разности концентраций веществ в клетке и вне её. Но большая часть вещества примесей попадает внутрь клеток при помощи специфического белка-переносчика: сначала он образует растворимый комплекс, который проникает через мембрану в клетку, где комплекс распадается, а белок-переносчик начинает новый цикл транспортировки.

Биохимический показатель kБХП — параметр для расчета сооружений биоочистки сточных вод. Для промстоков

kБХП = 0.05…0.3 (для бытовых сточных вод он превышает 0,5). Иногда эту величину указывают в %: 5…30 %, 50 %. По биохимическому показателю промстоки делят на 4 группы.

1-я группа промстоков: kБХП > 0,2. Это сточные воды пищевой промышленности (дрожжевых, крахмальных, сахарных, пивоваренных заводов), прямой перегонки нефти, синтетических жирных кислот, белково-витаминных концентратов и др. Органические загрязнения этой группы нетоксичны для микробов.

2-я группа промстоков: kБХП = 0,10…0,02. Это сточные воды коксования, азотнотуковых, коксохимических, газосланцевых, содовых заводов; их после механической очистки можно направлять на биохимическое окисление.

3-я группа промстоков: kБХП = 0,01…0,001. Сюда относятся сточные воды процессов сульфирования, хлорирования, производства масел и ПАВ, сернокислотных заводов, предприятий чёрной металлургии, тяжёлого

машиностроения и др. Эти воды можно направлять на биохимическое окисление только после механической и физико-химической локальной очистки4-я группа промстоков: kБХП < 0,001. Такие сточные воды содержат

неорганические взвеси и непригодны для биохимической очистки.

Реакции биохимического окисления

Внутри клетки поглощённые ею органические соединения претерпевают различные анаболические и катаболические превращениям. Первые заканчиваются синтезом новых клеточных компонентов, вторые — служат источником необходимой для клетки энергии. Суммарно аэробное биохимическое окисление протекает так:

studfiles.net

Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод

Навигация:

Главная → Все категории → Очистка сточных вод

Биохимические основы методов биологической очистки сточных вод

Биологические методы очистки сточных вод основываются на естественных процессах жизнедеятельности гетеротрофных микроорганизмов. Микроорганизмы, как известно, обладают целым рядом особых свойств, из которых следует выделить три основных, широко используемых для целей очистки:

1. Способность потреблять в качестве источников питания самые разнообразные органические (и некоторые неорганические) соединения для получения энергии и обеспечения своего функционирования.

2. Во-вторых, это свойство быстро размножаться. В среднем число бактериальных клеток удваивается через каждые 30 мин. По утверждению проф. Н.П. Блинова, если бы микроорганизмы могли беспрепятственно размножаться, то при наличии достаточного питания и соответствующих условий за 5 – 7 дней масса только одного вида микроорганизмов заполнила бы бассейны всех морей и океанов. Этого, однако, не происходит как из-за ограниченности источников питания, так и благодаря сложившемуся природному экологическому равновесию.

3. Способность образовывать колонии и скопления, которые сравнительно легко можно отделить от очищенной воды после завершения процессов изъятия содержавшихся в ней загрязнений.

В живой микробиальной клетке непрерывно и одновременно протекают два процесса – распад молекул (катаболизм) и их синтез (анаболизм), составляющие в целом процесс обмена веществ – метаболизм. Иными словами, процессы деструкции потребляемых микроорганизмами органических соединений неразрывно связаны с процессами биосинтеза новых микробиальных клеток, различных промежуточных или конечных продуктов, на проведение которых расходуется энергия, получаемая микробиальной клеткой в результате потребления питательных веществ. Источником питания для гетеротрофных микроорганизмов являются углеводы, жиры, белки, спирты и т.д., которые могут расщепляться ими либо в аэробных, либо в анаэробных условиях. Значительная часть продуктов микробной трансформации может выделяться клеткой в окружающую среду или накапливаться в ней. Некоторые промежуточные продукты служат питательным резервом, который клетка использует после истощения основного питания.

Весь цикл взаимоотношений клетки с окружающей средой в процессе изъятия из нее и трансформации питательных веществ определяется и регулируется соответствующими ферментами. Ферменты локализуются в Цитоплазме и в различных субструктурах, встроенных в мембрану клетки, выделяются на поверхность клетки или в окружающую среду. Общее содержание ферментов в клетке достигает 40-60% от общего содержания в ней белка, а содержание каждого из ферментов может составлять от 0,1 до 5% от содержания белка. При этом в клетках может находиться свыше 1000 видов ферментов, а каждую биохимическую реакцию, осуществляемую клеткой, могут катализировать 50-100 молекул соответствующего фермента. Часть ферментов представляют собой сложные белки (протеиды), содержащие кроме белковой части (апофермента) небелковую часть (кофер-мент). Во многих случаях коферментами являются витамины, иногда -комплексы, содержащие ионы металлов.

Ферменты делятся на шесть классов по характеру реакций, катализирующих: окислительные и восстановительные процессы; перенос различных химических групп от одного субстрата к другому; гидролитическое расщепление химических связей субстратов; отщепление от субстрата химической группы или присоединение таковой; изменение в пределах субстрата; соединение молекул субстрата с использованием высокоэнергетических соединений.

Поскольку микробиальная клетка потребляет только растворенные в воде органические вещества, то проникновение в клетку нерастворимых в воде веществ, таких, например, как крахмал, белки, целлюлоза и др. возможно лишь после их соответствующей подготовки, для чего клетка выпускает в окружающую жидкость необходимые ферменты для гидролитического их расщепления на более простые субъединицы.

Коферменты определяют природу катализируемой реакции и по выполняемым функциям подразделяются на три группы:

1. Переносящие ионы водорода или электроны. Связаны с окислительно-восстановительными ферментами – оксидоредуктазами.

2. Участвующие в переносе групп атомов (АТФ – аденозинтрифос-форная кислота, фосфаты углеводов, СоА – коферменат А и др.)

3. Катализирующие реакции синтеза, распада и изомеризации углеродных связей.

Механизм изъятия из раствора и последующей диссимиляции субстрата носит весьма сложный и многоступенчатый характер взаимосвязанных и последовательных биохимических реакций, определяемых типом питания и дыхания бактерий. Достаточно сказать, что многие аспекты этого механизма не совсем ясны до сих пор, несмотря на его практическое использование, как в области биотехнологии, так и в области биохимической очистки воды от органических примесей в широком спектре схем его технологического оформления.

Наиболее ранняя модель процесса биохимического изъятия и окисления загрязнений основывалась на трех главных положениях: сорбционное изъятие и накопление изымаемого вещества на поверхности клетки; диффузионное перемещение через клеточную оболочку либо самого вещества, либо продуктов его гидролиза, либо гидрофобного комплекса образуемого гидрофильным проникающим веществом и белком-посредником; метаболическая трансформация поступивших внутрь клетки питательных веществ, обеспечивающая диффузионное проникновение вещества в клетку.

В соответствии с этой моделью считалось, что процесс изъятия питательных веществ из воды начинается с их сорбции и накопления на поверхности клетки, для чего требуется постоянное перемешивание биомассы с субстратом, обеспечивающее благоприятные условия для “столкновения”^ клеток с молекулами субстрата.

Механизм переноса вещества от поверхности клетки внутрь нее -эта модель объясняла либо присоединением проникающего вещества к специфическому белку-переносчику, являющемуся компонентом мембраны клетки, который после введения вещества внутрь клетки высвобождается и возвращается на ее поверхность для совершения нового “захвата” вещества и нового цикла переноса, либо непосредственным растворением этого вещества в веществе стенки и цитоплазматической мембраны, благодаря чему оно и диффундирует внутрь клетки. Процесс стабильного потребления вещества начинался лишь после некоторого “периода равновесия” вещества между раствором и клетками, объяснявшегося протеканием гидролиза и диффузионным перемещением вещества через клеточную оболочку до цитоплазматической мембраны, где сосредоточены различные ферменты. С началом метаболических превращений сорбционное равновесие нарушается, и концентрационный градиент обеспечивает непрерывность дальнейшего поступления субстрата в клетку.

На третьем же этапе происходят все метаболические превращения субстрата частично в такие конечные продукты, как диоксид углерода, вода, сульфаты, нитраты (процесс окисления органических веществ), частично в новые микробиальные клетки (процесс синтеза биомассы), если процесс трансформации органических соединений происходит в аэробных условиях. Если же биохимическое окисление протекает в анаэробных условиях, то в его процессе могут образовываться различные промежуточные продукты (возможно целевого назначения), СН4, Nh4, h3S и пр. и новые клетки.

Эта модель, однако, не смогла объяснить некоторые кинетические особенности транспортных процессов переноса субстрата и, в частности, накопления субстрата в клетке против концентрационного градиента, являющегося наиболее частым результатом этих процессов и получившего название “активного” транспорта, в отличие от диффузионного переноса. Особенностью активных транспортных процессов является их стереоспе-Цифичность, когда близкие по химической структуре вещества конкурируют за общий переносчик, а не просто диффундируют в клетку под воздействием концентрационного градиента.

В свете современных взглядов модель перемещения субстрата через клеточную мембрану предполагает наличие в ней гидрофильного “канала”, через который внутрь клетки могут проникать гидрофильные субстраты. Однако в отличие от вышеописанной модели здесь осуществляется стереоспецифическое перемещение, достигаемое, вероятно, за счет “эстафетной” передачи молекул субстрата от одной функциональной группы к другой. Субстрат при этом, как ключ, открывает соответствующий для его проникновения канал (модель трансмембранного канала).

Вторая альтернативная модель может рассматриваться как комбинация первых двух с использованием их положительных свойств. В ней предполагается наличие гидрофобного мембранного переносчика, который путем последовательных конформационных изменений, вызываемых субстратом, проводит его с внешней на внутреннюю сторону мембраны (модель конформационной транслокации), где гидрофобный комплекс распадается. В данной интерпретации механизма транспорта субстрата через клеточную мембрану термин “переносчик” по-прежнему употребляется, хотя все чаще заменяется термином “пермеаза”, учитывающим генетическую основу его кодирования как мембранного компонента клетки для целей переноса вещества внутрь клетки.

Установлено, что в состав мембранных транспортных систем часто входит более одного белкового посредника и между ними может существовать разделение функций. “Связующие” белки идентифицируют субстрат в среде, подводят и концентрируют его на внешней поверхности мембраны и передают его “истинному” переносчику, т.е. компоненту, осуществляющему перенос субстрата через мембрану. Так, выделены белки, участвующие в “узнавании”, связывании и транспорте ряда Сахаров, карбоновых кислот, аминокислот и неорганических ионов в клетки бактерий, грибов, животных.

Превращение процесса переноса вещества в клетку в однонаправленный процесс “активного” транспорта, приводящий к повышению содержания питательных веществ в клетке против их концентрационного градиента в среде, требует от клетки определенных энергетических затрат. Поэтому процессы переноса субстрата из окружающей среды внутрь клетки сопряжены с протекающими внутри клетки процессами метаболического высвобождения заключенной в субстрате энергии. Энергия в процессе переноса субстрата расходуется на химическую модификацию либо субстрата, либо самого переносчика с тем, чтобы исключить или затруднить как взаимодействие субстрата с переносчиком, так и возврат субстрата диффузионным путем через мембрану обратно в раствор.

Современные воззрения на процессы биохимического изъятия и окисления органических соединений основываются на двух кардинальных положениях теории ферментативной кинетики. Первое положение постулирует, что фермент и субстрат вступают во взаимодействие друг с другом, образуя фермент-субстратный комплекс, который в результате одной или нескольких трансформаций приводит к появлению продуктов, снижающих барьер активации катализируемой ферментом реакции за счёт её дробления на ряд промежуточных этапов, каждый из которых не встречает энергетических препятствий для своего осуществления. Второе положение констатирует то, что независимо от характера соединений и количества этапов в ходе ферментативной реакции, катализируемой ферментом, в конце процесса фермент выходит в неизменном виде и способен вступать во взаимодействие со следующей молекулой субстрата. Иными словами, уже на этапе изъятия субстрата клетка взаимодействует с субстратом с образованием относительно , непрочного соединения, называемого “фермент-субстратным комплексом”.

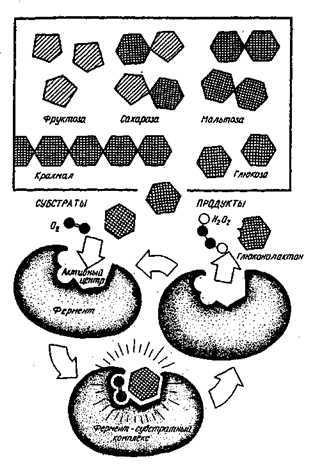

Вышеуказанное хорошо иллюстрируется примером извлечения из раствора глюкозы различными микроорганизмами, содержащими фермент глюкозооксидазу в среде с молекулярным кислородом. Глюкозооксидаза образует фермент-субстратный комплекс – глюкоза – кислород – глюкозооксидаза, после распада которого образуются промежуточные продукты -глюконолактон и пероксид водорода, как это схематично показано на рис. 11.1.

Образовавшийся в результате распада указанного комплекса глюконолактон подвергается гидролизу с образованием глюконовой кислоты.

Одним из важнейших свойств ферментов является их способность синтезироваться при наличии и под воздействием определенного вещества. Другим не менее важным свойством является специфичность воздействия фермента как по отношению к катализируемой им реакции, так и по отношению к самому субстрату.

Иногда фермент способен воздействовать на один единственный субстрат (абсолютная специфичность), но значительно чаще фермент воздействует на группу схожих по наличию в них определенных атомных группировок субстратов.

Рис. 11.1. Схема “узнавания” ферментом субстрата, образования фермент-субстратного комплекса и катализ

Многим ферментам присуща стереохимическая специфичность, состоящая в том, что фермент воздействует на группу субстратов (а иногда на один), отличающихся от других особым расположением атомов в пространстве. Роль каждого фермента в процессе биохимического окисления органических веществ строго определенна: он катализирует либо окисление (т.е. присоединение кислорода или отщепление водорода), либо восстановление (т.е. присоединение водорода или отщепление кислорода) вполне определенных химических соединений. При дегидрировании тот или иной фермент может отщеплять лишь определенные атомы водорода, занимающие определенное пространственное положение в молекуле субстрата или промежуточного продукта. Сказанное относится и к ферментам, катализирующим другие метаболические процессы.

Процессы биохимического окисления у гетеротрофных микроорганизмов делят на три группы в зависимости от того, что является конечным акцептором водородных атомов или электронов, отщепляемых от окисляемого субстрата. Если акцептором является кислород, то этот процесс называют клеточным дыханием или просто дыханием; если акцептор водорода -органическое вещество, то процесс окисления называют брожением; наконец, если акцептором водорода является неорганическое вещество типа нитратов, сульфатов и пр., то процесс называют анаэробным дыханием, или просто анаэробным.

Наиболее полным является процесс аэробного окисления, т.к. его продукты – вещества, не способные к дальнейшему разложению в микро-биальной клетке и не содержащие запаса энергии, которая могла бы быть высвобождена обычными химическими реакциями. Главные из этих веществ, как уже отмечалось – диоксид углерода (С02) и вода (Н20). Хотя оба эти вещества содержат кислород, химический путь их образования в клетке может быть различным, поскольку диоксид углерода может получаться в результате биохимических процессов, протекающих в бескислородной среде под воздействием ферментов – декарбоксилаз, отщепляющих С02 от карбоксильной группы (СООН) кислоты. Вода же в результате жизнедеятельности клетки образуется исключительно путем соединения кислорода воздуха с водородом тех органических веществ, от которых он отщепляется в процессе их окисления.

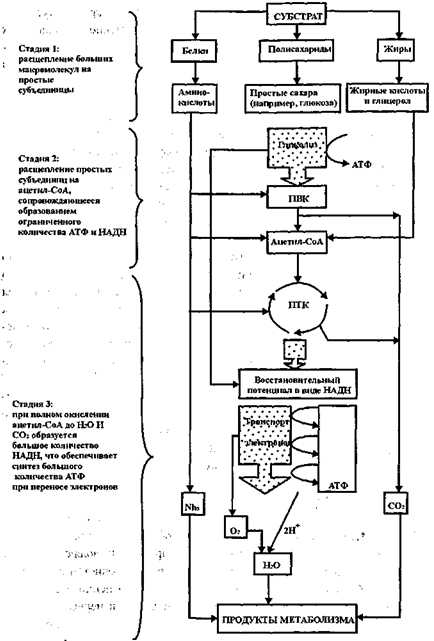

Аэробная диссимиляция субстрата – углеводов, белков, жиров -носит характер многостадийного процесса, включающего первоначальное расщепление сложного углеродсодержащего вещества на более простые субъединицы (к примеру полисахариды – в простые сахара; жиры – в жирные кислоты и глицерол; белки – в аминокислоты), подвергающиеся, в свою очередь, дальнейшей последовательной трансформации. При этом доступность субстрата окислению существенно зависит от строения углеродного скелета молекул (прямой, разветвленный, циклический) и степени окисления углеродных атомов. Наиболее легко доступными считаются сахара, особенно гексозы, за ними следуют многоатомные спирты (глицерин, маннит и др.) и карбоновые кислоты. Общий конечный путь, которым завершается аэробный обмен углеводов, жирных кислот, аминокислот, – цикл трикарбоновых кислот (ЦТК) или цикл Кребса, в который эти вещества вступают на том или ином этапе. Отмечается, что в условиях аэробного метаболизма около 90% потребляемого кислорода используется на дыхательный путь получения энергии клетками микроорганизмов.

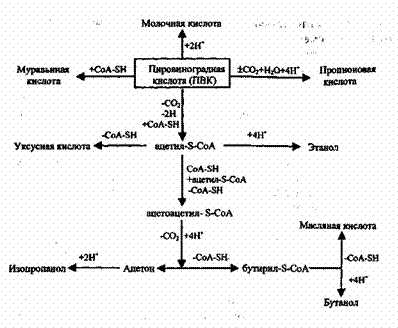

Брожение является процессом неполного расщепления органических веществ, преимущественно углеводов в условиях без кислорода, в результате которого образуются различные промежуточные частично окисленные продукты, такие как спирт, глицерин, муравьиная, молочная, про-пионовая кислоты, бутанол, ацетон, метан и др., что широко используется в биотехнологии для получения целевых продуктов. До 97% органического сУбстрата может превращаться в такие побочные продукты и метан.

Ферментативное анаэробное расщепление белков и аминокислот называют гниением.

Из-за малого выхода энергии при бродильном типе метаболизма, осуществляющие его микробиальные клетки должны потреблять большее количество субстрата (при меньшей глубине его расщепления), чем клетки, получающие энергию за счет дыхания, что объясняет более эффективный рост клеток в аэробных условиях по сравнению с анаэробными.

Наибольшее количество энергии для своего функционирования клетка получает в результате окисления кислородом водорода, отщепляемого от окисляемого субстрата под действием ферментов-дегидрогеназ, которые по своему химическому действию делятся на никотинамидные (НАД) и флавиновые (ФАД). Никотинамидные дегидрогеназы первыми реагируют с субстратом, отщепляя от него два атома водорода и присоединяя их к коферменту. В результате этой реакции субстрат окисляется, а НАД восстанавливается до НАД‘Н2. Далее в реакцию вступает ФАД, перенося водород с никотинамидного кофермента на флавиновый, в результате чего НАД‘Н2 снова окисляется до НАД, а флавиновый – восстанавливается до ФАДН2. Далее через чрезвычайно важную группу окислительно-восстановительных ферментов-цитохромов – водород передается молекулярному кислороду, что и завершает процесс окисления с образованием окончательного продукта – воды.

В этой реакции и высвобождается наибольшая часть заключенной в субстрате энергии. Весь процесс аэробного окисления может быть представлен схемой рис. 11.2.

Высвобождающаяся в процессе микробиального окисления вещества энергия аккумулируется клеткой с помощью макроэргических соединений. Универсальным накопителем энергии в живых клетках является аденозинтрифосфорная кислота – АТФ (хотя имеются и другие магроэнерги).

Эта реакция фосфорилирования, как видно из (11.9) нуждается в энергии, источником которой в данном случае является окисление. Поэтому фосфорилирование АДФ тесно сопряжено с окислением, в связи чем этот процесс называют окислительным фосфорилированием. В процессе окислительного фосфорилирования при окислении, например, одной молекулы глюкозы образуется 38 молекул АТФ, тогда как в стадии гликолиза -только 2. При этом следует отметить, что стадия гликолиза протекает совершенно одинаково и в аэробных, и в анаэробных условиях, т.е. до образования пировиноградной кислоты (ПВК), и на его протекание затрачиваются 2 из 4 образующихся молекул АТФ.

Пути дальнейшей трансформации ПВК в аэробных и в анаэробных условиях расходятся.

Аэробная трансформация глюкозы может быть представлена следующей схемой:

1. Гликолиз: СбН12Об + 2ФК-+2ПВК + 2НАДН2 + 4АТФ (11.10)

2. Трансформация пировиноградной кислоты (ПВК): 2ПВК-*2С02 + 2 Ацетил КоА + 2НАДН2

3. Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса): Ацетил КоА -> 4С02 + 6НАДН2 + 2ФАДН2 + 2АТФ (11.12) ЕСбН12Об -> 6С02 + 10НАДН2 + 2ФАДН2 + 4АТФ (11.13) гДе ФАД – флавопротеид.

Окисление НАДН2 в системе переноса электронов дает ЗАТФ на

1 моль; окисление 2ФАДН2 дает 4АТФ,

тогда: СбН1206 + 602 -> 6С02 + 6Н20 + 38АТФ

В условиях анаэробного превращения углеводов первым этапом является фосфорилирование глюкозы, осуществляемое с помощью АТФ под воздействием фермента гексокиназы, т.е.

Глюкоза + А ТФ —гексокиназа > глюкозо _ б – фосфат + АДФ

После завершения стадии гликолиза и образования ПВК ход дальнейшего превращения ПВК зависит от типа брожения и его возбудителя. Основные типы брожения: спиртовое, молочнокислое, пропионовокислое, маслянокислое, метановое.

Окислительное фосфорилирование может осуществляться и под воздействием фермента, синтезирующего АТФ на уровне субстрата. Однако, такое образование макроэргических связей носит весьма ограниченный характер, и в присутствии кислорода клетки синтезируют большую часть содержащейся в них АТФ через систему переноса электронов.

Аккумуляция высвобождающейся в процессе диссимиляции вещества в аэробных или анаэробных условиях с помощью макроэргических соединений (и прежде всего АТФ) позволяет устранить несоответствие между равномерностью процессов высвобождения химической энергии из субстрата и неравномерностью процессов ее расходования, неизбежной в реальных условиях существования клетки.

Упрощенно весь процесс распада органических веществ в ходе аэробных превращений может быть представлен схемой, приведенной на рис. 11.3. Схема же анаэробных превращений ПВК после стадии гликолиза представлена на рис. 11.4.

Исследованиями установлено, что зачастую тип метаболизма зависит не столько от наличия кислорода в среде, сколько от концентрации субстрата.

Это указывает на то, что в зависимости от конкретных условий функционирования биомассы в среде могут одновременно протекать как аэробные, так и анаэробные процессы трансформации органических соединений, интенсивность которых также будет зависеть от концентрации и субстрата и кислорода.

Здесь следует отметить, что в промышленной биотехнологии для получения различных продуктов микробиального происхождения (кормовых или пекарских дрожжей, различных органических кислот, спиртов, витаминов, лекарственных препаратов) используются чистые культуры, т.е. микроорганизмы одного вида зачастую селекционируемые, со строгим поддержанием видового состава, соответствующих условий питания, температуры, активной реакции среды и пр., исключающих появление и развитие других видов микроорганизмов, что могло бы привести к отклонению качества получаемого продукта от установленных стандартов.

При очистке же сточных вод, содержащих смесь разнообразных по химическому составу загрязнений, которые иногда даже весьма трудно идентифицировать аналитическими методами, биомасса, осуществляющая очистку, также представляет собой смесь, а точнее, сообщество различных видов микроорганизмов и простейших со сложными между ними отношениями. Как видовой, так и количественный состав биомассы очистных сооружений будет зависеть от конкретного метода биологической очистки и условий его реализации.

По расчетам некоторых специалистов, при концентрации растворенных органических загрязнений, оцениваемых показателем БПКП0Лн, до 1000 мг/л наиболее выгодно применение аэробных методов очистки. При концентрациях БПКПОЛн от 1000 до 5000 мг/л экономические показатели аэробных и анаэробных методов будут практически одинаковыми. При концентрациях же свыше 5000 мг/л более целесообразным будет применение анаэробных методов. Однако, при этом следует принимать во внимание не только концентрацию загрязнений, но и расходы сточных вод, а также тот факт, что анаэробные методы приводят к образованию таких конечных продуктов, как метан, аммиак, сероводород и др. и не позволяют получить качество очищенной воды, сопоставимое с качеством очистки аэробными методами. Поэтому при высоких концентрациях загрязнений применяется сочетание анаэробных методов на первой ступени (или первых ступенях) очистки и аэробных методов на последней ступени очистки. Следует подчеркнуть, что бытовые и городские сточные воды, в отличие от производственных, не содержат концентраций загрязнений, оправдывающих применение анаэробных методов, и потому эти методы очистки в данной главе не рассматриваются.

Рис. 11.3. Упрощенная схема трехстадийного распада молекул питательных веществ (Б. Альберте и др. 1986)

Рис. 11.4. Превращение пировиноградной кислоты анаэробными микроорганизмами в различные продукты

Похожие статьи:

Депонирование осадков сточных вод

Навигация:

Главная → Все категории → Очистка сточных вод

Статьи по теме:

Главная → Справочник → Статьи → Блог → Форум

stroy-spravka.ru

Биохимическая очистка сточных вод в естественных условиях

Для очистки сточных вод в естественных условиях используются поля орошения, поля фильтрации, поля подземной фильтрации.

При поступлении в грунт органические вещества сточных вод окисляются при наличии свободного кислорода микроорганизмами. Население грунтов достаточно широко: бактерии, грибы, водоросли, простейшие и беспозвоночные.

Поля орошения. На полях орошения агрономические интересы объединяются с очисткой сточных вод. Сточная жидкость, при попадании на грунт фильтруется; на поверхности грунта задерживаются коллоидные и суспендированные вещества, которые затем окисляются биохимическим путем. Растворенные вещества сточной жидкости проходят по капиллярам грунта на глубину до 0,5 м. За время прохождения через активный слой грунта они окисляются до углекислоты, воды, нитратов и сульфатов. Для того, чтобы окисление проходило непрерывно, необходимое постоянное поступление атмосферного воздуха вслед за сточной жидкостью. Поэтому глинистые грунты непригодны, также как и крупнозернистые пески, т.к. сточная жидкость быстро фильтруется через них, не успевают происходить процессы окисления, адсорбции и т.п. Наиболее оптимальными грунтами для полей орошения являются структурные супесчаники, суглинки и черноземы.

Недостатком полей орошения является сезонность их работы, т.к. в зимнее время эффективной очистки не происходит.

Для предотвращения возможного распространения инфекции через грунтовые воды запрещается располагать поля орошения на территориях, которые граничат с первым и вторым поясами зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения, минеральных источников, курортов, в заводях рек, а также при высоком уровне грунтовых вод.

В сточных водах может содержаться значительное количество взвешенных веществ и жиров, которые быстро заиливают грунт; а также яйца гельминтов и патогенные микробы, которые могут попасть в сельскохозяйственные культуры. Поэтому перед поступлением на поля орошения сточные воды нужно пропускать через первичные отстойники, где даже за 2 час отстаивания задерживается 90 % яиц гельминтов.

Поля фильтрации. На полях фильтрации сельскохозяйственные культуры не выращиваются, а осуществляется лишь очистка предварительно осветленных сточных вод. Нагрузка на эти поля более высока, чем на поля орошения. Вместе с тем резко ухудшается снабжение кислородом аэробных биоценозов. Поэтому рекомендуется несколько раз на протяжении лета перепахивать поля фильтрации, оборудовать дренажи. При размещении полей фильтрации нужно учитывать санитарные нормы (из-за запахов, распространения мух). Они должны находиться на расстоянии 300 – 1000 м от городской застройки и быть ограждены зоной зеленых насаждений.

Поля подземной фильтрации (орошения). В этом случае сточные воды распределяются по трубам под землей (дренаж). Дренажные трубы размещаются на границе между подгрунтовым и активно работающим слоем грунта. Оборудование полей подземной фильтрации допустимо лишь при низком уровне грунтовых вод (не выше 2 м от поверхности). На полях можно выращивать различные сельскохозяйственные культуры и размещать их вблизи от жилых сооружений (8 – 25 м). Используются они для очистки сточных вод небольших населенных пунктов, групп сооружений, санаториев, школ.

studfiles.net