Регулирование теплопередачи системы отопления | Отопление, водоснабжение, водоотведение , монтаж

Качественное и количественное регулирование.

Один из основных элементов системы отопления — это отопительный прибор (радиатор), он предназначен для передачи тепла от теплоносителя в помещение.

В приборы направляют наибольшее количества тепла, кагда в помещения нужно передать максимальное количество тепла, равное расчетной тепловой мощности отопительной системы. Эта максимальная теплопередача, называется тепловой нагрузкой.

Именно тепловая нагрузка, определяет количество теплоносителя, подаваемые в радиаторы (расхода теплоносителя) и площади нагревательной поверхности приборов.

Площадь поверхности нагревательных приборов, является постоянной характеристикой каждого установленного прибора. Между тем расчетные условия наблюдаются при отоплении помещений далеко не всегда. В течении отопительного сезона часто изменяется температура наружнего воздуха, на здания воздействует солнечная радиация и ветер, в помещениях просходит выделение бытового и технологического тепла.

Поэтому для поддержания температуры в помещениях на заданном уровне, необходимо в процессе эксплуатации регулировать теплопередачу радиаторов.

Регулирование теплового потока отопительных приборов может быть качественным и количественным.

Качественное регулирование осуществляется изменением температуры теплоносителя, подаваемого в систему отопления. Регулирование осуществляется непосредственно на отопителных котлах:

1. При помощи регулировки температуры непоредственно на котле (термостатом).

2. При помощи регулировки комнатными термостатами.

3. При помощи погодозависимой автоматики.

Количественное регулирование осуществляется изменением количества теплоносителя подаваемого в систему отопления или радиаторы.

Такое регулирование как правило осуществляеся на отопительном приборе (радиаторе) посредством установки муфтовых вентилей для механической регулировки, а так же регулировки при помощи термостатических вентилей, управляемые темостатическими головкими.

Также по этой теме:

santexmontagi.ru

Статьи

Способы регулирования тепловой нагрузки систем теплоснабжения. Перспективы развития17 Окт 2011

Эффективность традиционных технологий выработки теплоты на ТЭЦ в последние годы существенно снизилась. В отечественных системах теплоснабжения почти повсеместно нарушаются основные принципы качественного регулирования, не работает прежняя структура отпуска теплоты. На фоне снижения эффективности централизованного теплоснабжения существенно повысилась привлекательность децентрализованных систем теплоснабжения.

К.т.н. П.В. Ротов, доцент, кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция»,

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск

Сложилась ситуация, когда термодинамически более эффективные централизованные системы из-за нерациональной технической и сбытовой политики руководства энергетических компаний не могут конкурировать с децентрализованными системами. Нередки случаи, когда потребителям для подключения к централизованной системе теплоснабжения руководство энергетических компаний выдает неосуществимые технические условия. Часто потребители добровольно отключаются от централизованных систем теплоснабжения. В большинстве случаев децентрализованные системы применяются для ухода от централизованного теплоснабжения, а не в результате технико-экономического сравнения различных систем.

В настоящее время необходимо полностью пересмотреть концепцию отечественного теплоснабжения. Изменившаяся структура отпуска теплоты подразумевает применение новых более экономичных технологий в системах теплоснабжения. Одним из перспективных направлений развития отечественного теплоснабжения является совершенствование технологий регулирования тепловой нагрузки путем перехода к низкотемпературному теплоснабжению, количественному и качественно-количественному регулированию.

Методы центрального регулирования были разработаны с учетом технических и технологических возможностей первой половины ХХ века, которые претерпели значительные изменения.

При корректировке принципов регулирования тепловой нагрузки возможно частичное использование зарубежного опыта по применению других методов регулирования, в частности, количественного регулирования.

Перевод систем теплоснабжения на количественное и качественно-количественное регулирование тепловой нагрузки является, как показывает опыт зарубежных стран, эффективным энергосберегающим мероприятием [1]. Проведем сравнительный анализ способов регулирования тепловой нагрузки.

Качественное регулирование.

Преимущество: стабильный гидравлический режим тепловых сетей.

Недостатки:

■ низкая надежность источников пиковой тепловой мощности;

■ необходимость применения дорогостоящих методов обработки подпиточной воды теплосети при высоких температурах теплоносителя;

■ повышенный температурный график для компенсации отбора воды на ГВС и связанное с этим снижение выработки электроэнергии на тепловом потреблении;

■ большое транспортное запаздывание (тепловая инерционность) регулирования тепловой нагрузки системы теплоснабжения;

■ высокая интенсивность коррозии трубопроводов из-за работы системы теплоснабжения большую часть отопительного периода с температурами теплоносителя 60-85 ОС;

■ колебания температуры внутреннего воздуха, обусловленные влиянием нагрузки ГВС на работу систем отопления и различным соотношением нагрузок ГВС и отопления у абонентов;

■ снижение качества теплоснабжения при регулировании температуры теплоносителя по средней за несколько часов температуре наружного воздуха, что приводит к колебаниям температуры внутреннего воздуха;

■ при переменной температуре сетевой воды существенно осложняется эксплуатация компенсаторов.

Количественное и качественно-количественное регулирование.

Преимущества:

■ увеличение выработки электроэнергии на тепловом потреблении за счет понижения температуры обратной сетевой воды;

■ возможность применения недорогих методов обработки подпиточной воды теплосети при t,i110°C;

■ работа системы теплоснабжения большую часть отопительного периода с пониженными расходами сетевой воды и значительной экономией электроэнергии на транспорт теплоносителя;

■ меньшая инерционность регулирования тепловой нагрузки, т.к. система теплоснабжения более быстро реагирует на изменение давления, чем на изменение температуры сетевой воды;

■ постоянная температура теплоносителя в подающей магистрали теплосети, способствующая снижению коррозионных повреждений трубопроводов теплосети;

■ наилучшие тепловые и гидравлические показатели по режиму систем отопления за счет уменьшения влияния гравитационного напора и снижения перегрева отопительных приборов;

■ возможность применения при τ^110 ОС в местных системах и квартальных сетях долговечных трубопроводов из неметаллических материалов;

■ поддержание температуры сетевой воды постоянной, которое благоприятно сказывается на работе компенсаторов;

■ отсутствие необходимости в смесительных устройствах абонентских вводов.

Недостатки:

■ переменный гидравлический режим работы тепловых сетей;

■ большие, по сравнению с качественным регулированием, капитальные затраты в теплосети.

В работах [1,7] показано, что в будущем в отечественных системах теплоснабжения все большее распространение получат способы количественного и качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки. Однако количественное и качественно-количественное регулирование, которое обладает целым рядом преимуществ перед качественным регулированием, как было показано выше, не может быть внедрено в существующих системах теплоснабжения без их определенной модернизации и применения новых технологических решений. В настоящее время отсутствуют схемы ТЭЦ, на которых возможно реализовать новые способы регулирования.

В научно-исследовательской лаборатории «Теплоэнергетические системы и установки» УлГТУ (НИЛ ТЭСУ) под руководством проф. Шарапова В.И. разработаны технологии количественного и качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки применительно к действующим ТЭЦ с водогрейными котлами [1, 4, 7]. Особенность новых технологий заключается в параллельном включении пиковых водогрейных котлов и сетевых подогревателей турбин.

За счет понижения максимальной температуры нагрева теплоносителя до 100- 110 ОС и использования количественного или качественно-количественного регулирования новые технологии позволяют повысить надежность пиковых водогрейных котлов ТЭЦ и шире использовать преимущества теплофикации. При разделении сетевой воды на параллельные потоки снижается гидравлическое сопротивление в оборудовании ТЭЦ, более полно используется тепловая мощность сетевых подогревателей турбин, а также водогрейных котлов за счет увеличения температурного перепада на их входе и выходе до 40-50 ОС, а также увеличивается электрическая мощность ТЭЦ и возрастает абсолютная величина комбинированной выработки электрической энергии.

Существующие методики расчета способов количественного и качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки разработаны в 50-60 гг. ХХ века и не учитывают многих факторов, например, нагрузки на ГВС.

В НИЛ ТЭСУ разработаны методики расчета количественного и качественно-количественного регулирования тепловой нагрузки [1, 7]. В основу методик расчета положено уравнение гидравлики, связывающее потери напора в теплосети с расходами воды на отопление и ГВС. Существенной особенностью предложенных методик является более полный учет влияния нагрузки ГВС на работу систем отопления.

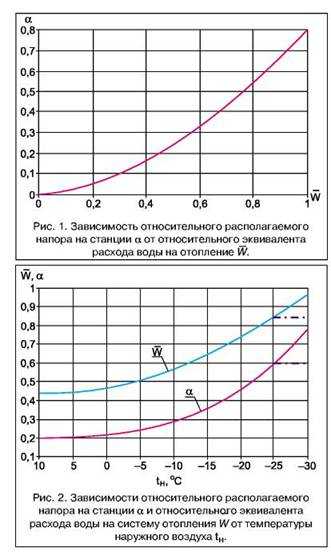

В результате расчетного исследования построены зависимости относительного располагаемого напора на коллекторах станции и относительного эквивалента расхода воды на отопление от температуры наружного воздуха при количественном регулировании (рис. 1, 2).

Построенные зависимости можно использовать в качестве графиков регулирования при осуществлении количественного и качественно-количественного регулирования нагрузки в открытых системах теплоснабжения.

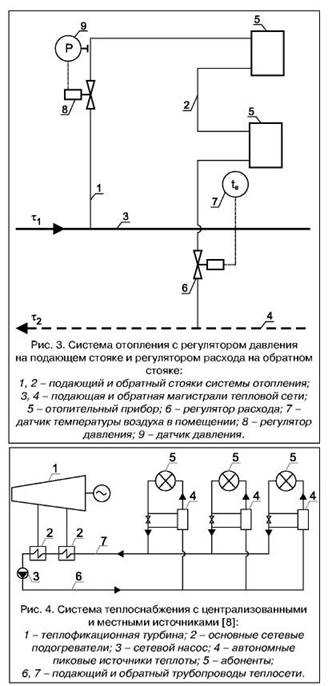

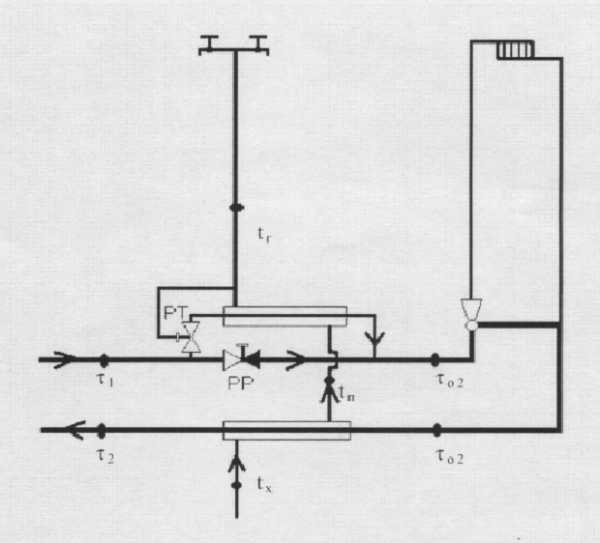

При количественном и качественно-количественном регулировании организацию переменного расхода сетевой воды в теплосетях необходимо сопровождать полным оснащением местных систем теплопотребления приборами автоматического регулирования параметров теплоносителя и гидравлической защиты от возникновения аварийных режимов. В НИЛ ТЭСУ разработан ряд технических решений по стабилизации гидравлического режима местных систем отопления при переменном расходе воды в теплосети (рис. 3) [1].

Особенностью одного из предложенных решений является то, что регулирование тепловой производительности местной системы теплопотребления производят изменением расхода обратной сетевой воды с помощью регулятора расхода, установленного после системы отопления. Установка регулятора расхода после системы отопления позволяет свести к минимуму влияние нагрузки ГВС на работу системы отопления без значительного увеличения расхода сетевой воды в тепловой сети.

Полное оснащение всех потребителей тепловой энергии приборами автоматического регулирования и гидравлической защиты способствует перенесению основной доли регулирования на местные системы. Роль центрального регулирования при этом сводится к корректировке параметров теплоносителя на коллекторах теплоисточника в зависимости от параметров теплоносителя на абонентских вводах.

В НИЛ ТЭСУ УлГТУ разработаны технологии комбинированного теплоснабжения, особенностью которых является покрытие базовой части тепловой нагрузки системы теплоснабжения за счет высокоэкономичных отборов пара теплофикационных турбин ТЭЦ и обеспечение пиковой нагрузки с помощью автономных пиковых источников теплоты, установленных непосредственно у абонентов. Один из вариантов таких систем теплоснабжения [8] изображен на рис. 4.

В такой системе теплоснабжения ТЭЦ работает с максимальной эффективностью при коэффициенте теплофикации равном 1.

В качестве автономных пиковых источников теплоты могут быть использованы газовые и электрические бытовые отопительные котлы, электрообогреватели, тепловые насосы. В НИЛ ТЭСУ УлГТУ разработан и запатентован ряд технологий комбинированного теплоснабжения от централизованных и местных источников. Преимуществом этих технологий является возможность каждого абонента самостоятельно выбирать момент включения пикового теплоисточника и величину нагрева воды в нем, что повышает качество теплоснабжения и создает более комфортные условия индивидуально для каждого потребителя. Кроме того, при аварийных ситуациях на ТЭЦ и перебоях с централизованным теплоснабжением в работе остаются автономные источники теплоты абонентов, которые будут работать в качестве основных, что позволяет защитить систему теплоснабжения от замерзания и существенно повысить ее надежность.

Технико-экономическое исследование основных технических параметров систем теплоснабжения позволило доказать целесообразность перевода систем теплоснабжения на новые технологии регулирования тепловой нагрузки. Расчеты показывают, что приведенные затраты в системе теплоснабжения при реализации количественного регулирования тепловой нагрузки на 40-50% меньше затрат при качественном регулировании тепловой нагрузки.

Выводы

1. В настоящее время необходимо пересмотреть положения концепции централизованного теплоснабжения, касающиеся регулирования тепловой нагрузки и структуры покрытия тепловых нагрузок потребителей. Одним из перспективных направлений развития отечественных систем теплоснабжения является низкотемпературное теплоснабжение при количественном и качественно-количественном регулировании тепловой нагрузки.

2. Разработанные в НИЛ ТЭСУ технологии позволяют добиться повышения экономичности и надежности работы систем теплоснабжения за счет повышения эффективности работы пиковых источников тепловой мощности, экономии топливно-энергетических ресурсов и увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении, снижения расхода энергии на транспорт теплоносителя.

3. Разработана методика расчета количественного и качественно-количественного способов регулирования тепловой нагрузки. Построены зависимости относительного располагаемого напора на коллекторах станции и относительного эквивалента расхода воды на отопление от

температуры наружного воздуха при количественном регулировании. Эти зависимости при- 1. менимы в качестве графиков регулирования при осуществлении количественного и качественно-количественного регулирования нагрузки в от- 2. крытых системах теплоснабжения.

4. Предложены технологии стабилизации гидравлического режима местных систем отопления при переменном расходе воды в теплосети. Полное оснащение всех потребителей тепловой энергии приборами автоматического регулиро- 3. вания и гидравлической защиты способствует перенесению основной доли регулирования на местные системы. Роль центрального регулиро- л. вания при этом сводится к корректировке параметров теплоносителя на коллекторах теплоисточника в зависимости от параметров теплоно- 5. сителя на абонентских вводах.

5. Предложены технологии комбинированного теплоснабжения потребителей. Преимуществом этих технологий является возможность каж- 6. дого абонента самостоятельно выбирать момент включения пикового теплоисточника и величину нагрева воды в нем, что повышает качество теплоснабжения и создает более комфортные условия индивидуально для каждого потребителя.

6. Произведено технико-экономическое сравнение различных способов регулирования 8. нагрузки систем теплоснабжения. Способы количественного и качественно-количественного регулирования по большинству показателей превосходят распространенный в настоящее время способ качественного регулирования.

Литература

Шарапов В. И., Ротов П.В. Технологии регулирования нагрузки систем теплоснабжения. Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 160 с.

АндрющенкоА.И., Николаев Ю.Е. Возможности повышения экономичности, надежности и экологичности систем теплофикации городов // Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности: Материалы Третьей Российской научно-технической конференции. Ульяновск: УлГТУ. 2001. С. 194-197. Андрющенко А. И. Возможности повышения эффективности систем централизованного теплоснабжения городов // Промышленная энергетика. 2002. № 6. С. 15-18. Шарапов В.И., Орлов М.Е. Пиковые источники теплоты систем централизованного теплоснабжения. – Ульяновск: УлГТУ. 2002. 204 с.

Пат. 2184312(RU), МКИ7F22D 1/00, F24h2/00. Способ работы пиковой водогрейной котельной/В. И. Шарапов, М.Е. Орлов, П.В. Ротов//Бюллетень изобретений. 2002. № 18.

Пат. 2184313(RU), МКИ7F22D 1/00, F24 H 1/00. Способ работы пиковой водогрейной котельной / В. И. Шарапов, М.Е. Орлов, П.В. Ротов// Бюллетень изобретений. 2002. № 18.

Шарапов В.И., Ротов П.В. О регулировании нагрузки открытых систем теплоснабжения// Промышленная энергетика. 2002. № 4. С. 46-50.

Пат. 2235249 (RU). МКИ7 F24 D 3/08. Способ теплоснабжения / В.И.Шарапов, М.Е.Орлов, П.В. Ротов, И.Н.Шепелев // Бюллетень изобретений. 2004. №24.

Источник: РосТепло

Начало активности (дата): 17.10.2011 10:04:12

← Возврат к списку

esto.tomsk.gov.ru

21. Центральное качественное регулирование отопительной нагрузки.

В основу регулирования закладывается закон изменения отопительной нагрузки от температуры наружного воздуха. Регулирование по отопительной нагрузке осуществляется в районах с преобладающей отопительной нагрузкой.

Обычно регулирование осуществляется по эквивалентной наружной температуре воздуха, при которой теплопотери зданий через наружные ограждения равны с учетом инфильтрации и солнечной радиации.

tн.э=tн -∆tин + ∆tс.р

∆tин– перепад температур учитывающий эффект инфильтрации

∆tин=µ(tB-to)

∆tс.р– перепад учитывающий эффект солнечной радиации

∆tс.р=(а*qc.p)/αн

a-коэффициент поглощения солнечных лучей наружной поверхностью ограждающих конструкций

qc.p– удельная плотность теплового потока солнечной радиации

αн – коэффициент теплопередачи от наружного воздуха к поверхности наружного ограждения.

Задачей регулирования по отопительной нагрузке является поддержание в отапливаемых помещениях расчетной внутренней температуры.

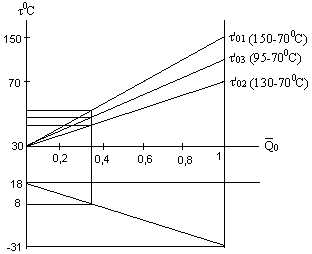

Качественное регулирование.

Р асчет

качественного регулирования заключается

в определении температуры воды в тепловой

сети в зависимости от тепловой нагрузки

при постоянном эквиваленте расхода

теплоносителя в тепловой сети, т.еW0=1

(нет изменения расхода).

асчет

качественного регулирования заключается

в определении температуры воды в тепловой

сети в зависимости от тепловой нагрузки

при постоянном эквиваленте расхода

теплоносителя в тепловой сети, т.еW0=1

(нет изменения расхода).

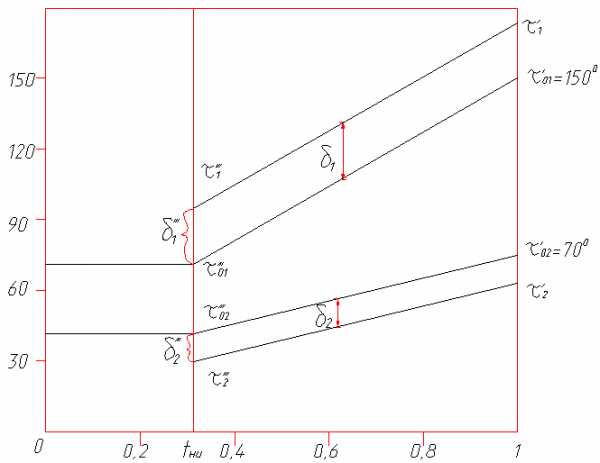

Рис. Т.с.13.

–

относительное кол-во теплоты.

–

относительное кол-во теплоты.

а)изменение температуры наружного воздуха

б)изменение температуры воды в магистралях тепловой сети.

Уравнение температурных графиков:

а)изменение температуры сетевой воды в подающей магистрали –

б) температура сетевой воды после отопительной установки

в) температура воды после элеватора или после смесительного устройства

.

Где  –

температурный напор отопительной

установки при расчетном режиме.

–

температурный напор отопительной

установки при расчетном режиме.

– перепад температур сетевой воды в тепловой сети при расчетном режиме.

–

перепад температур воды в местной или

абонентской установке.

–

перепад температур воды в местной или

абонентской установке.

Количественное регулирование

Расчет заключается в определении эквивалента расхода воды в тепловой сети и температуры обратной воды в зависимости от тепловой нагрузки.

Эквивалент расхода сетевой воды

Температура обратной воды

Качественно-количественное регулирование

Задача расчета – определение эквивалента расхода сетевой воды и температуры воды в зависимости от относительной расчетной тепловой нагрузки.

22. Центральное качественное регулирование совмещённой нагрузки.

При выборе графика регулирования ориентируются на относительную нагрузку гвс, в зависимости от коэффициента μ

μсрн= Qгвсрн/ Qо’

В случае, если μсрн=> 0,15, для обеспечения качественного регулирования необходимо центральное регулирование дополнять групповым и регулирование вести по повышенному графику по совмещенной нагрузке отопления и гвс.

В кач-ве импульса для регулирования отопительной нагрузки на центральных тепловых пунктах используется внутренняя t отапливаемых помещений или t устройства, моделирующего tый режим отапливаемых помещений.

Центральное регулирование закрытых систем теплоснабжения может приниматься при любом относительном количестве абонентов с обоими видами нагрузки в случае использования регуляторов систем отопления.

При использовании регуляторов расхода данное регулирование применяется только в том случае, когда не менее 75% жилых и общественных зданий имеют установки гвс.

Рассмотрим регулирование по совмещённой нагрузке при закрытой схеме теплоснабжения с 2х ступенчатым последовательным подогревом воды для ГВС.

Расход сетевой воды в рассматриваемой установке регулируется регулятором расхода РР и регулятором температуры РТ. РР поддерживает постоянным заданный расход сетевой воды через сопло элеватора. Когда открывается клапан РТ увеличивается расход воды через подогреватель верхней ступени, РР прикрывается на столько, чтобы расход воды через сопло элеватора не изменялся.

Преимущества:

1. Выравнивание неравномерности суточного графика совмещённой нагрузки за счёт использования аккумулирующей способности строит конструкций.

2. минимальный расход сетевой воды, практически = расходу воды на отопление

3. пониженная t сетевой воды за счёт использования теплоты обратной воды для частичного покрытия нагрузки ГВС.

Повышенный график центрального качественного регулирования по совмещённой нагрузке.

Основой для его построения явл-ся график регулирования по отопительной нагр-ке.

Задача расчёта центрального регулирования заключается в определении t воды в подающей и обратной магистралях при различных t наружного воздуха.

Исходными данными для расчёта являются:

1)μ для типового абонента; 2) расчётный график t для отопления; 3) типовой суточный график для системы ГВС.

Температурный график регулирования отопительной наргузки строиться по уравнениям:

а)изменение температуры сетевой воды в подающей магистрали –

б) температура сетевой воды после отопительной установки

в) температура воды после элеватора или после смесительного устройства

.

Где  –

температурный напор отопительной

установки при расчетном режиме.

–

температурный напор отопительной

установки при расчетном режиме.

– перепад температур сетевой воды в тепловой сети при расчетном режиме.

–

перепад температур воды в местной или

абонентской установке.

–

перепад температур воды в местной или

абонентской установке.

Основной расчёт проводят по балансовой нагрузке системы ГВС

Qгвб=χб Qгвсрн

χб – поправочный коэф-т для компенсации небаланса теплоты на отопление, вызываемого неравномерностью суточного графика ГВС (при наличии аккумуляторов горячей воды =1, при отсутствии аккумуляторов горячей воды для жилых и общественных зданий =1,2)

Расчёт t го графика по совмещённой нагрузке заключается в определении перепадов t сетевой воды в подогревателях верхней и нижней ступени при различных значениях tн и Qгвб

δ1 и δ2 – перепад t в подогр. верх. и нижн. ступени соответсвенно.

При балансовой нагрузке сист ГВС суммарный перепад t постоянен при любых t наружного воздуха.

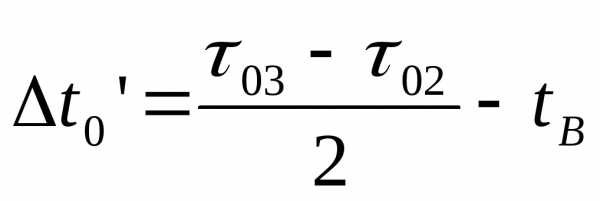

δ = ρгвб(τ01, – τ02,)

ρгвб= Qгвб/ Qо’

Перепад t в нижней ступени подогревателя ГВС при любых t наружного воздуха.

δ2= δ2’’’ ( ( τ02– tх)/ ( τ02,,,– tх))

δ2’’’ – перепад t в подогревателе нижней ступени в точке излома tго графика

δ2’’’= ρгвб( ( t’’’п– tх)/ (tг’– tх)) (τ01’ – τ02’)

ρгвб– относительный коэффициент

tх – tхолодной воды

tп – t воды на выходе из подогревателя нижней ступени.

t’’’п – температура воды из подогревателя нижней ступени в точке излома температурного графика

при балансовой нагрузке гвс суммарный перепад температур в подогревателе верхней и нижней ступени постоянен:

δ = δ1+δ2=const

δ = ρгвб(τ01’– τ02’)

перепад температур в подогревателе верхней ступени δ1 = δ-δ2

по найденным значениям δ1 и δ2 и известным значениям τ01’ и τ02’ определяют τ1 и τ2:

τ1= τ01+ δ1

τ2= τ02– δ2

то есть при центральном регулировании по совмещенной нагрузке отопления и гвс температура сетевой воды в подающей магистрали тепловой сети выше, чем по отопительному графику, τ1> τ01, поэтому график называется отопительным.

studfiles.net

Регулирование отпуска тепла | Блог инженера теплоэнергетика

Здраствуйте! Передача тепла системами теплоснабжения осуществляется в отопительных приборах внутренних систем теплоснабжения потребителей. По теплоотдаче этих отопительных приборов судят о качестве всего централизованного теплоснабжения. Изменение параметров и расходов теплоносителя в соответствии с фактической потребностью потребителей называется регулированием отпуска тепла.

Регулирование отпуска тепла повышает качество теплоснабжения, сокращает перерасход тепловой энергии и топлива. Существуют следующие методы регулирования: центральное, групповое, местное, и индивидуальное регулирование.

Центральное регулирование — выполняется на теплоисточнике (ТЭЦ, котельной) по тому виду нагрузки,который преобладает у большинства потребителей. Чаще всего, это конечно отопление, либо совместная нагрузка на отопление и горячее водоснабжение. Реже нагрузка на вентиляцию, технологию.

Групповое регулирование — осуществляется в ЦТП (центральных тепловых пунктах) для группы однотипных потребителей, например для многоквартирных домов. В ЦТП поддерживаются необходимые параметры, а именно расход и температура.

Местное регулирование — это регулирование в ИТП (индивидуальных тепловых пунках). Проще говоря, в теплоузлах. Здесь уже проводится дополнительная корректировка с учетом особенностей конкретного потребителя тепла.

Индивидуальное регулирование — это регулирование непосредственно внутренних систем теплоснабжения. То есть стояков, радиаторов, отопительных приборов. Об этом я писал в этой статье.

Суть методов регулирования можно понять из уравнения теплового баланса: Q=Gc*(τ1-τ2)*n/3600=κ*F*Δt*n;

где Q — количество тепла, полученное отопительным прибором от теплоносителя и отданное на нагрев среды, Квтч;

G — расход теплоносителя, кг/ч;

c — теплоемкость теплоносителя, кДж/кг°С;

τ1, τ2 — температуры теплоносителя на входе и на выходе,°С;

n — время, ч;

κ — коэффициент теплопередачи, кВт/м² °С;

F — поверхность нагрева, м²;

Δt — температурный напор между греющей и нагреваемой средой, °С.

Из этого уравнения можно понять, что регулирование тепловой нагрузки возможно несколькими методами, а именно — изменением температуры — качественный метод; изменением расхода — количественный метод; периодическим полным отключением, а затем включением систем теплопотребления — регулирование пропусками.

Качественное регулирование — это изменение температуры при постоянном расходе. Это самый распространенный вид центрального регулирования тепловых сетей. Так например, теплоисточники работают по температурному графику изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Количественное регулирование — осуществляется путем изменения расхода теплоносителя при его постоянной температуре в подаче.

Регулирование пропусками, или прерывистое регулирование — это периодическое отключение систем, то есть пропуски подачи теплоносителя. Применяется на практике относительно редко, обычно в начале или в конце отопительного сезона, при сравнительно высокой температуре наружного воздуха.

Вот такие основные виды и методы регулирования отпуска тепла. Буду рад комментариям к статье.

teplosniks.ru

Количественное регулирование | Качественное регулирование

В этой статье мы поговорим о регулировании систем напольного отопления.

Выбор способа регулирования зависит от назначения теплого пола, мощности напольного отопления, площади отапливаемой поверхности.

Содержание:

1. Количественное регулирование

2. Качественное регулирование

Вопроса назначения напольного отопления мы вкратце касались в вводной статье о теплом поле, здесь же еще раз напомним, что система водяного теплого пола, как правило, имеет назначение (в приоритете) – обогрев помещения (компенсация тепловых потерь) или создание дополнительного теплового комфорта. Ниже мы разберем основные схемы регулировки напольного отопления применительно к различным режимам эксплуатации и назначения напольного отопления.

Как известно, температура водяного теплого пола и, следовательно, его теплоотдача зависит от температуры теплоносителя и скорости его циркуляции, а точнее – расхода. Исходя их этих принципов разделяют два способа регулирования – количественное и качественное.

Количественное регулирование

Количественное регулирование характеризуется постоянной температурой подающей линии и переменным расходом теплоносителя в контуре теплого пола. Количественное регулирование теплоотдачи обычно осуществляется с помощью термостатических клапанов, клапанов с сервоприводами и ручных вентилей. При количественном регулировании в контур теплого пола подается теплоноситель с температурой подающей линии, регулируется лишь его количество.

Преимущество: Относительная простота и, как следствие, низкая стоимость.

Недостатки:

- Значительный перепад температур между подающей и обратной линией, неравномерность прогрева, ведущие к снижению срока эксплуатации конструкции.

- Сложность реализации плавного равномерного регулирования по всей поверхности пола, погодозависимого управления и обеспечения требуемого комфорта.

- Непропорциональность изменения температуры поверхности к изменению скорости протока.

- Переменный гидравлический режим работы системы.

Механизм регулирования может быть различным. В частности, регулирование может осуществляться путем полного перекрытия подачи при превышении температурного режима и возобновления протока при понижении температуры (теплоносителя или в помещении). Понятно, что в этом случае происходят резкие колебания температуры во всем контуре теплого пола.

Возможно также регулирование путем ограничения протока, например с помощью ручных вентилей. В этом случае возможен значительный перепад температуры теплоносителя вдоль контура теплого пола.

Качественное регулирование

Качественное регулирование характеризуется переменной температурой теплоносителя при постоянном массовым потоке в контуре теплого пола. Проще говоря, в контур теплого пола поступает теплоноситель заданной температуры. Регулирование водяного напольного отопление по температуре теплоносителя обычно осуществляется с помощью насосных смесительных узлов.

Преимущества:

- Равномерность нагрева поверхности пола.

- Гибкость регулирования и большие возможности автоматизации управления температурными режимами

- Постоянный гидравлический режим функционирования системы.

Недостатки:

- Повышенная стоимость оборудования.

- Повышенная тепловая инерционнность.

На практике, в системах напольного отопления оба способа регулирования комбинируют для достижения наибольшей эффективности.

Подробнее схемы регулирования систем водяного теплого полы мы рассмотрим в следующих статьях.

akrosystems.ru

Методы регулирования отпуска теплоты из систем центрального теплоснабжения

Потребители теплоты (системы отопления, вентиляции, ГВС) проектируют и строят, ориентируясь на расчётную мощность. Для систем отопления расчётной мощностью является количество теплоты, необходимое для возмещения тепловых потерь зданием при расчетной наружной температуре для отопления tно. Для систем вентиляции расчётная мощность определяется в зависимости от назначения системы: при расчётной температуре наружного воздуха для отопления или при расчётной температуре для вентиляцииtнв. Мощность систем ГВС определяется максимальным значением водоразбора (или средним при наличии баков аккумуляторов горячей воды) при заданной температуре горячей воды. Расчётная мощность при эксплуатации систем теплопотребления совпадает с фактической потребностью только при расчётных условиях. В остальное время требуемое количество теплоты для систем значительно ниже расчётной мощности и её значение зависит: для систем отопления и вентиляции – от изменения температуры наружного воздуха; для систем ГВС – от значения водоразбора. Т.о., в системах теплоснабжения подачу теплоты следует регулировать с таким расчётом, чтобы отпускаемое количество теплоты совпадало с потребностью в ней.

Отпуск теплоты на отопление регулируется тремя методами: качественным, количественным, качественно-количественным.

При качественном методе– изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

При количественном– изменяют расход теплоносителя при неизменной температуре.

При качественно-количественномодновременно изменяют температуру и расход теплоносителя.

В настоящее время отпуск теплоты системам отопления регулируют в основном качественным методом, т.к. при постоянном расходе воды системы отопления в меньшей степени подвержены разрегулировке.

В системах вентиляциидля регулирования отпуска теплоты применяют качественный и количественный методы.

Отпуск теплоты на ГВСрегулируют количественным методом – изменением расхода сетевой воды.

Описанные выше методы регулирования в чистом виде применяют только в раздельных системах теплоснабжения, в которых потребители отопления, вентиляции и ГВС обслуживаются от источника теплоты по самостоятельным трубопроводам. В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных по капитальным и эксплуатационным затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное регулирование, состоит из нескольких ступеней, взаимно дополняющих друг друга, создаёт наиболее полное соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное регулированиевыполняют на ТЭЦ или котельной по преобладающей нагрузке, характерной для большинства абонентов. В городских тепловых сетях такой нагрузкой может быть отопление или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление.

Групповое регулированиепроизводится в центральных тепловых пунктах для группы однородных потребителей. В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное регулирование– предусматривается на абонентском вводе для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование– осуществляется непосредственно у теплопотребляющих приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая нагрузка многочисленных абонентов современных систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам теплоносителя. Поэтому центральное регулирование отпуска тепла дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое регулирование– достигается периодическим отключением систем, т.е. пропусками подачи теплоносителя, в связи с чем, этот метод называется регулирование пропусками. Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим одновременные перерывы в подаче тепла. В современных системах теплоснабжения с разнородной тепловой нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В паровых системах теплоснабжения качественное регулированиенеприемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование паровых систем производится в основном количественным методом или путём пропусков. Однако периодическое отключение приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

№37

studfiles.net

методы, факторы зависимости, нормы показателей

Обеспечение комфортных условий жизни в холодное время года — задача теплоснабжения. Интересно проследить, как человек пытался согреть своё жилище. Изначально избы топили по-чёрному, дым уходил в отверстие на крыше.

Позже перешли к печному отоплению, затем, с появлением котлов, к водяному. Котельные установки наращивали свои мощности: от котельной в одном взятом доме до районной котельной. И, наконец, с увеличением количества потребителей при росте городов люди пришли к централизованному отоплению от теплоэлектростанций.

Классификация теплоносителей

Дорогие читатели!

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов,но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать,

как решить именно Вашу проблему — звоните по телефонам:

8 (499) 703-15-47 — Москва

8 (812) 309-50-34 — Санкт-Петербург

или если Вам так удобнее, воспользуйтесь формой онлайн-консультанта!

Все консультации у юристов бесплатны.

В зависимости от источника теплоэнергии различают централизованные и децентрализованные системы теплоснабжения. К первому типу относится производство тепла на основе комбинированного производства электроэнергии и теплоэнергии на тепловых электростанциях и отпуск тепла от районных отопительных котельных.

К децентрализованным системам теплоснабжения относятся котельные установки небольшой производительности и индивидуальные котлы.

По виду теплоносителя отопительные системы подразделяются на паровые и водяные.

Преимущества водяных теплосетей:

- возможность транспортировки теплоносителя на большие расстояния;

- возможность централизованного регулирования отпуска тепла в теплосети изменением гидравлического или температурного режима;

- отсутствие потерь пара и конденсата, которые всегда бывают в паровых системах.

Формула расчета подачи тепла

Температура теплоносителя в зависимости от наружной температуры поддерживается теплоснабжающей организацией на основании температурного графика.

Температурный график подачи тепла в систему отопления строится на основании мониторинга температур воздуха в отопительный период. При этом выбирают восемь самых холодных зим за пятьдесят лет. Учитывается сила и скорость ветра в различных географических районах. Просчитываются необходимые тепловые нагрузки для обогрева помещения до 20−22 градусов. Для промышленных помещений установлены свои параметры теплоносителя для поддержания технологических процессов.

Составляется уравнение теплового баланса. Рассчитываются тепловые нагрузки потребителей с учётом потерь тепла в окружающую среду, производится расчёт соответствующего отпуска тепла для покрытия суммарных тепловых нагрузок. Чем холоднее на улице, тем выше потери в окружающую среду, тем больше тепла отпускается от котельной.

Отпуск тепла считается по формуле:

Q= Gсв * С * (tпр-tоб), где

- Q — тепловая нагрузка в квт, количество теплоты, отпущенное за единицу времени;

- Gсв — расход теплоносителя в кг/сек;

- tпр и tоб — температуры в прямом и обратном трубопроводах в зависимости от температуры наружного воздуха;

- С — теплоёмкость воды в кДж/ (кг*град).

Методы регулирования параметров

Применяются три метода регулирования тепловой нагрузки:

- Количественный.

- Качественный.

- Количественно-качественный.

При количественном методе регулирование тепловой нагрузки осуществляется за счёт изменения количества подаваемого теплоносителя. С помощью насосов теплосети повышается давление в трубопроводах, отпуск тепла увеличивается с возрастанием скорости потока теплоносителя.

Качественный метод заключается в увеличении параметров теплоносителя на выходе из бойлеров при сохранении расхода. Этот метод наиболее часто применяется на практике.

При количественно-качественном методе изменяют параметры и расход теплоносителя.

Факторы, влияющие на нагрев помещения в отопительный период:

- параметры воды в подающем трубопроводе;

- температура наружного воздуха;

- скорость ветра, приводящая к увеличению сквозняков и теплоотдачи от оконных рам и дверей;

- теплоизоляция стен.

Системы теплоснабжения подразделяются в зависимости от конструкции на однотрубные и двухтрубные. Для каждой конструкции утверждается свой тепловой график в подающем трубопроводе. Для однотрубной системы отопления максимальная температура в подающей магистрали 105 градусов, в двухтрубной — 95 градусов. Разница температуры подачи и обратки в первом случае регулируется в диапазоне 105−70, для двухтрубной — в диапазоне 95−70 градусов.

Выбор системы отопления для частного дома

Принцип работы однотрубной системы отопления заключается в подаче теплоносителя на верхние этажи, к нисходящему трубопроводу подключаются все радиаторы. Понятно, что будет теплее на верхних этажах, чем на нижних. Так как частный дом в лучшем случае имеет два или три этажа, контраст в обогреве помещений не грозит. А в одноэтажном строении вообще будет равномерный обогрев.

Какие преимущества такой системы теплоснабжения:

- простота проектирования и монтажа;

- устойчивый гидродинамический режим;

- меньшие материальные затраты по сравнению с другими типами систем отопления;

- сохранение естественной циркуляции при повышенном давлении воды.

Недостатки конструкции заключаются в высоком гидравлическом сопротивлении, необходимости отключения отопления всего дома во время ремонта, ограничение в подключении обогревательных приборов, невозможности регулирования температуры в отдельно взятом помещении, высоких тепловых потерях.

Для усовершенствования было предложено использовать систему байпасов.

Байпас — отрезок трубы между подающим и обратным трубопроводом, обходной путь помимо радиатора. Они оснащаются клапанами или кранами и позволяют регулировать температуру в помещении или совсем отключить отдельно взятую батарею.

Однотрубная отопительная система может быть вертикальной и горизонтальной. В обоих случаях в системе появляются воздушные пробки. На входе в систему поддерживается высокая температура, чтобы прогреть все помещения, поэтому трубная система должна выдерживать высокое давление воды.

Двухтрубная система отопления

Принцип работы заключается в подключение каждого обогревательного устройства к подающему и обратному трубопроводам. Охлаждённый теплоноситель по обратному трубопроводу направляется к котлу.

При монтаже потребуются дополнительные вложения, но воздушных пробок в системе не будет.

Нормативы температурного режима для помещений

В жилом доме температура в угловых комнатах не должна быть ниже 20 градусов, для внутренних помещений норматив составляет 18 градусов, для душевых — 25 градусов. При снижении температур наружного воздуха до -30 градусов норматив поднимается до 20−22 градусов соответственно.

Свои нормативы установлены для помещений, где находятся дети. Основной диапазон — от 18 до 23 градусов. Причём для помещений разного назначения показатель варьируется.

Свои нормативы установлены для помещений, где находятся дети. Основной диапазон — от 18 до 23 градусов. Причём для помещений разного назначения показатель варьируется.

В школе температура не должна опускаться ниже 21 градуса, для спален в интернатах допускается не ниже 16 градусов, в бассейне — 30 градусов, на верандах детских садов, предназначенных для прогулок, — не ниже 12 градусов, для библиотек — 18 градусов, в культурно-массовых учреждениях температура — 16−21 градус.

При разработке нормативов для разных помещений принимается во внимание, сколько времени человек проводит в движении, поэтому для спортивных залов температура будет ниже, чем в классных комнатах.

Утверждены строительные нормы и правила РФ СНиП 41−01−2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», регламентирующие температуру воздуха в зависимости от предназначения, этажности, высоты помещений. Для многоквартирного дома максимальная температура теплоносителя в батарее для однотрубной системы 105 градусов, для двухтрубной 95 градусов.

Рекомендуемый диапазон регулирования 80−90 градусов, так как при температуре 100 градусов, вода закипает.

В системе отопления частного дома

Оптимальная температура в индивидуальной системе отопления 80 градусов. Необходимо следить, чтобы уровень теплоносителя не снизился ниже 70 градусов. С газовыми котлами регулировать тепловой режим проще. Совсем по-другому работают котлы на твёрдом топливе. В этом случае вода очень легко может превратиться в пар.

Электрокотлы позволяют легко регулировать температуру в диапазоне от 30−90 градусов.

Возможные перерывы в подаче тепла

- Если температура воздуха в помещении составляет 12 градусов, разрешается отключать тепло на 24 часа.

- В диапазоне температур от 10 до 12 градусов предусмотрено отключение тепла максимум на 8 часов.

- При нагреве помещения ниже 8 градусов не разрешается отключать отопление дольше, чем на 4 часа.

domovik.guru