Конденсационный теплообменник поверхностного типа и утилизаторы теплоты

Современное развитие энергетики характеризуется значительно возросшей стоимостью энергоносителей и всех видов природных ресурсов, а также постоянно увеличивающимися трудностями охраны окружающей среды от воздействия теплогенерирующих установок (ТГУ) и промышленных предприятий. Совершенствование энерготехнологии, энергосбережение, экономия топлива и других природных ресурсов, охрана окружающей среды – являются приоритетными направлениями развития фундаментальных исследований в области энергетики.

Анализ работы газифицированных теплогенерирующих установок показывает, что одним из путей существенного повышения коэффициента использования топлива является глубокое охлаждение (ниже точки росы) продуктов сгорания в конденсационных теплоутилизаторах (КТ). В этом случае повышение коэффициента использования топлива установки на 1 % осуществляется за счет снижения температуры уходящих газов на 2-4 ℃. В КТ наряду с охлаждением продуктов сгорания происходит снижение содержания в уходящих газах оксидов азота. Однако широкое внедрение КТ поверхностного типа существенно сдерживается отсутствием теоретических разработок по тепло- и массообмену в условиях конденсации водяных паров из продуктов сгорания.

Охлаждение дымовых газов в конденсационных теплоутилизаторах ниже точки росы снижает их влагосодержание, но не исключает возможности конденсации остаточных водяных паров в наружных газоходах и в дымовой трубе. Отсутствие фундаментальных исследований в этой области не позволяет принять правильное решение в практике проектирования КТ и вызывает неуверенность эксплуатационного персонала в возможности широкого использования КТ для повышения экономичности ТГУ. Основная задача состоит в определении параметров, при которых обеспечивается надежная эксплуатация наружных газоходов и дымовых труб, отводящих в атмосферу охлажденные и частично осушенные в КТ продукты сгорания.

К числу нерешенных задач, обуславливающих медленное внедрение конденсационных теплоутилизаторов, следует отнести следующие наиболее важные:

- изучение процессов тепло- и массообмена в конденсационных теплоутилизаторах поверхностного типа с целью установления числовых значений коэффициентов теплопередачи (теплоотдачи) рекуперативных теплообменников, работающих в условиях конденсации водяных паров из продуктов сгорания при их охлаждении ниже точки росы;

- разработка и исследование способов защиты наружных газоходов и газоотводящих труб от возможности конденсации остаточных водяных паров из дымовых газов, охлажденных в КТ;

- изучение тепло- и массообменных процессов, протекающих в газоходах при движении охлажденных в конденсационных теплоутилизаторах продуктов сгорания;

- количественное изучение газоочистных возможностей конденсационных теплоутилизаторов поверхностного типа и, в частности, установление степени очистки продуктов сгорания от оксидов азота;

- оценка экономической эффективности от внедрения КТ и использования конденсата продуктов сгорания в системе теплоснабжения котельной, а также за счет сокращения производительности действующей водоподготовительной установки;

- разработка и внедрение котельных установок, в которых осуществляется комплексное использование вторичных энергетических ресурсов и схем котельных установок без ХВО.

Общие сведения

Конденсационные теплоутилизаторы поверхностного и контактного типов позволяют охлаждать продукты сгорания ниже точки росы и дополнительно использовать скрытую теплоту конденсации содержащихся в продуктах сгорания водяных паров.

Механизм тепло- и массообмена в контактном теплообменнике при соприкосновении горячих дымовых газов (ненасыщенной парогазовой смеси) с холодной водой весьма сложен. Здесь одновременно происходят процессы конвективного теплообмена, диффузии, теплообмена при изменении агрегатного состояния и теплопроводности. Коэффициент теплоотдачи от газов к воде в контактном теплообменнике и от газов к поверхности нагрева в конденсационном поверхностном теплообменнике существенно выше (при прочих равных условиях), чем при «сухом», то есть чисто конвективном теплообмене.

Принцип действия контактных теплообменников заключается в подогреве воды горячими продуктами сгорания при непосредственном их соприкосновении. Тепло- и массообмен между дымовыми газами и водой при их непосредственном соприкосновении происходит благодаря разности температур и парциальных давлений водяных паров. Поверхностью нагрева в контактных аппаратах является поверхность пленки, капель и струек воды, через которую и происходит теплообмен между газами и водой. Одновременно происходит и массообмен между теплоносителями.

В отличие от поверхностных теплообменников, подогрев воды в контактных аппаратах возможен лишь до температуры мокрого термометра tM, примерно равной температуре кипения воды при парциальном давлении паров в дымовых газах. При температуре мокрого термометра между газами и водой достигается динамическое равновесие. При этом все тепло от продуктов сгорания затрачивается на испарение воды и в виде парогазовой смеси возвращается в поток продуктов сгорания. Такой процесс называют

Охлаждение в контактном теплоутилизаторе дымовых газов протекает при переменном влагосодержании последних, так как происходит влагообмен между водой и газами.

Известно, что температура, при которой начинается насыщение и выпадение (конденсация) в виде росы водяных паров, содержащихся в газах, называется точкой росы tp.

Характер изменения влагосодержания уходящих продуктов сгорания зависит от соотношения температуры уходящих из теплоутилизатора газов tyx и tp. Если температура уходящих из теплоутилизатора газов t”x будет равна температуре их точки росы (t’yx=tp), то влагосодержания продуктов сгорания до и после теплоутилизатора будут примерно одинаковы (Х’ух = Х”ух). Если при использовании контактного теплоутилизатора tyx превышает tp, то в этом случае происходит повышение влагосодержания уходящих продуктов сгорания (Х’ух < Х”ух), так как после контактного теплоутилизатора газы независимо от температуры близки к полному насыщению водяными парами. В этом режиме теплоутилизатор фактически работает как контактный испаритель.

В поверхностном тепло утилизаторе в отличие от контактного увеличение температуры уходящих продуктов сгорания выше tp не приводит к повышению их влагосодержания.

Особенностью процессов глубокого охлаждения продуктов сгорания является изменение их количества вследствие конденсации части водяных паров.

Таким образом на количество выделяющегося конденсата сильно влияет влагосодержание продуктов сгорания перед теплоутилизатором и температура уходящих газов на выходе из теплоутилизатора. Одним из путей увеличения количества выделяющегося из продуктов сгорания конденсата является

Конденсационные теплоутилизаторы поверхностного типа

Для глубокого охлаждения дымовых газов ниже точки росы до последних лет использовались в основном только контактные теплообменники. Применение контактных теплообменников обеспечивает развитую поверхность и высокую интенсивность теплообмена, превышающую на порядок коэффициенты теплоотдачи при конвективном теплопереносе. Однако при этом нагреваемая контактным способом вода поглощает из продуктов сгорания углекислоту и кислород и может приобретать коррозийно-агрессивные свойства.

Для предупреждения коррозии необходимо производить термическую деаэрацию воды в атмосферных термических или вакуумных деаэраторах. В первом случае нужно нагревать воду до 100 ℃ паром, что требует установки в котельной паровых котлов. Системы с вакуумной деаэрацией сложны и не получили широкого распространения. Необходимость деаэрации нагретой контактным способом воды может в ряде случаев затруднить ее использование.

Радикальным способом устранения этих затруднений является использование для глубокого охлаждения уходящих газов конденсационных теплообменников поверхностного типа. Поверхность теплообмена конденсационных теплообменников значительно более развита по сравнению с обычными экономайзерами и составляет, как и в контактных теплообменниках, сотни квадратных метров на 1 м3 объема аппарата. Коэффициенты теплоотдачи от дымовых газов к поверхностям нагрева при глубоком охлаждении, сопровождающимся конденсацией водяных паров из газов, существенно выше коэффициентов конвективной теплоотдачи и соизмеримы с коэффициентами теплообмена для контактных аппаратов. Поверхностные конденсационные теплообменники вполне конкурентоспособны с контактными теплоутилизаторами и тем более с контактно-поверхностными аппаратами.

Ранее металлические экономайзеры за котлами проектировались из условия охлаждения дымовых газов в них до температуры 140-150 °С. Это было обусловлено в основном двумя обстоятельствами:

1) технико-экономической нецелесообразностью более глубокого охлаждения газов при имевшем место соотношении цен на топливо и металл;

2) возможностью коррозии теплообменных поверхностей выпадающим конденсатом при охлаждении газов до температуры ниже точки росы.

В настоящее время положение существенно изменилось и стало экономически целесообразным глубокое охлаждение дымовых газов

в результате резкого повышения цен на топливо и тепловую энергию и появления более совершенных конструкций металлических теплообменников, в частности биметаллических.Конденсационные котлы и экономайзеры изготовляют из различных материалов. Общим условием для всех конденсационных теплообменников поверхностного типа является высокая коррозионная стойкость, поскольку выделяющийся из продуктов сгорания конденсат имеет кислую реакцию. Для изготовления конденсационных теплообменников применяют нержавеющую сталь, чугун, медь, биметаллические трубы (сталь-алюминий), полимерные материалы и даже керамику. Применение коррозионно-стойких материалов позволило создать конденсационные теплообменники также для утилизации теплоты уходящих газов жидкого топлива.

Теплообменные поверхности конденсационных теплообменников имеют высокий коэффициент оребрения и являются компактными. Теплотехнические показатели поверхностных теплообменников, в которых должна происходить конденсация водяных паров из дымовых газов, во многом определяются температурой нагреваемого теплоносителя. Если в теплообменнике нагревается вода, то для конденсации водяных паров из дымовых газов необходимо, чтобы температура стенки теплообменника была ниже точки росы.

При нормальной эксплуатации котла коэффициент избытка воздуха в продуктах сгорания природного газа составляет 1,2-1,3, точка росы таких газов равна 53-55 ℃. Отсюда следует, что для работы теплоутилизатора в режиме конденсации всей его конвективной части, требуется, чтобы температура нагрева воды в конвективном пакете не превышала 50 °С.

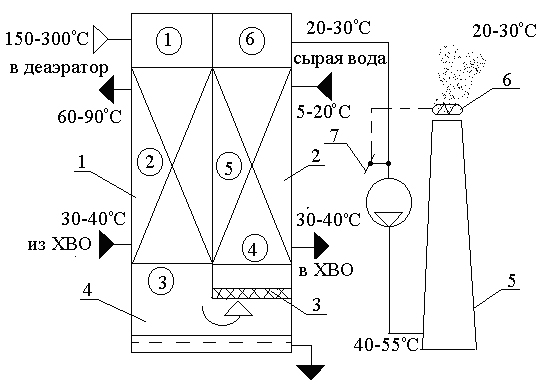

Рис. Схема утилизации теплоты продуктов сгорания с использованием конденсационного поверхностного теплообменника 1-теплоутилизатор; 2-сетчатый фильтр; 3-распределительный клапан; 4-каплеуловитель; 5-гидропневматичекое обдувочное устройство.

www.ateffekt.ru

Конденсационный теплоутилизатор

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров.

Известно устройство «Теплоутилизатор» (патент РФ №2323384, опубл. 27.04.2008), содержащее контактный теплообменник, каплеуловитель, газо-газовый теплообменник, газоходы, трубопроводы и насос, имеется обводной канал по ходу оборотной воды контактного теплообменника, водо-водяной теплообменник и водо-воздушный теплообменник с обводным каналом по ходу воздуха. Данное устройство обладает следующими недостатками: наличие газо-газового теплообменника, в котором происходит подогрев осушенных продуктов сгорания, обусловливает дополнительные потери с уходящими газами. Дутьевой воздух в известном устройстве не увлажняют, что не обеспечивает снижения выбросов оксидов азота. Кроме того, срок работы дымовой трубы, подверженной перепадам температуры уходящих газов, может оказаться недолговечным. Все эти обстоятельства снижают эффективность и экономичность теплоутилизатора.

Известно устройство «Конденсационный теплоутилизатор (варианты)» (патент РФ №150285, опубл. 10.02.2015), содержащее первый контактный теплообменник, каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, предварительный теплообменник-охладитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, второй контактный теплообменник, бак-нейтрализатор, первый контактный теплообменник снабжен предварительным контактным теплообменником-охладителем, антиобледенительное устройство. Данное устройство обладает следующими недостатками: дымовая труба и газоходы должны быть выполнены из влагозащищенных материалов и на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство, при этом необходимо использование дымососа большой мощности для преодоления аэродинамического сопротивления.

Техническая задача, решаемая предлагаемым техническим предложением, состоит в утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов и в исключении конденсации водяных паров в газоходах и дымовой трубе путем применения многофорсуночного инжектора, совмещающего функции предварительного охладителя и дымососа, и подогреве дымовых газов на выходе из конденсационного теплоутилизатора.

Технический эффект, возникающий при решении этой технической задачи, заключающийся в отсутствии необходимости защиты дымовой трубы и газохода от выпадения конденсата, достигается тем, что в известном конденсационном теплоутилизаторе, включающем в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, второй контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, первый рекуперативный теплообменник, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, бак-нейтрализатор, согласно изобретению первый контактный теплообменник снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника и первым входом первого контактного теплообменника.

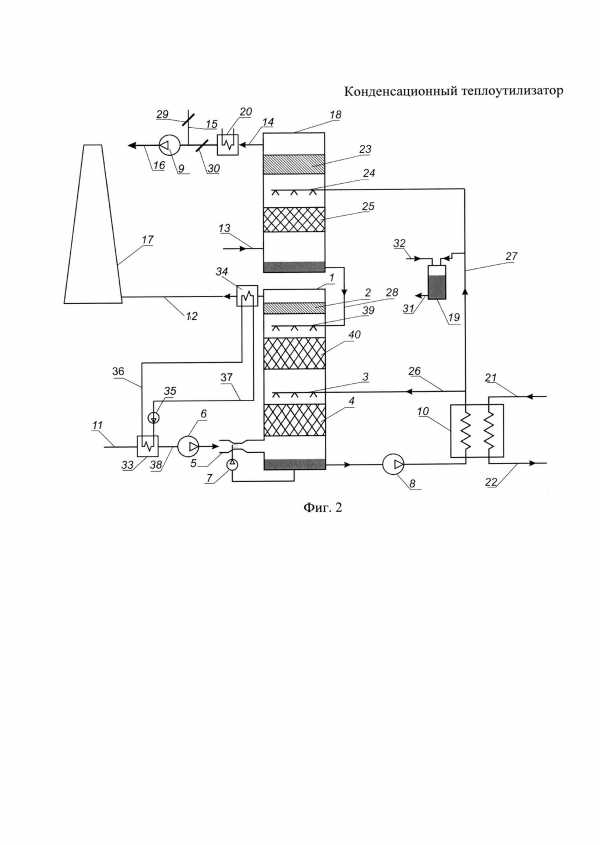

Кроме того, первый контактный теплообменник может быть выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным раздающим устройством и дополнительным рассекателем.

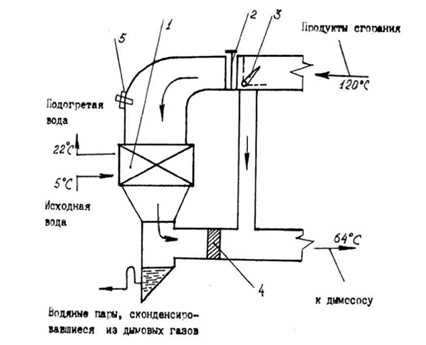

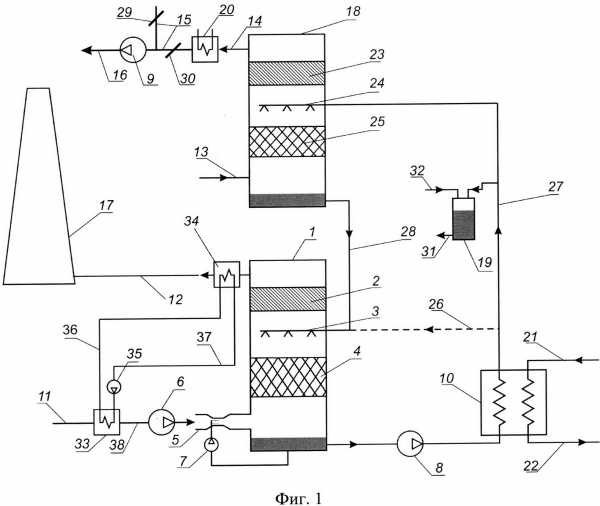

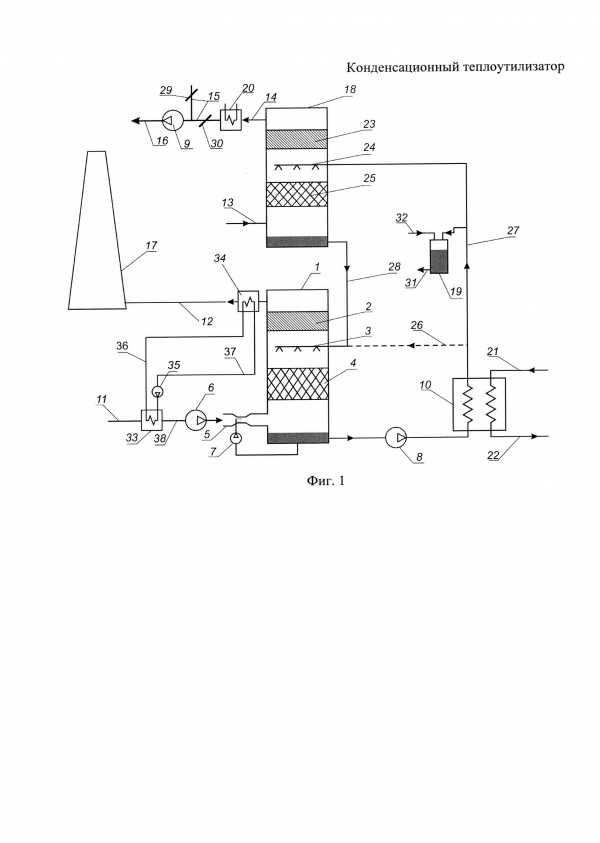

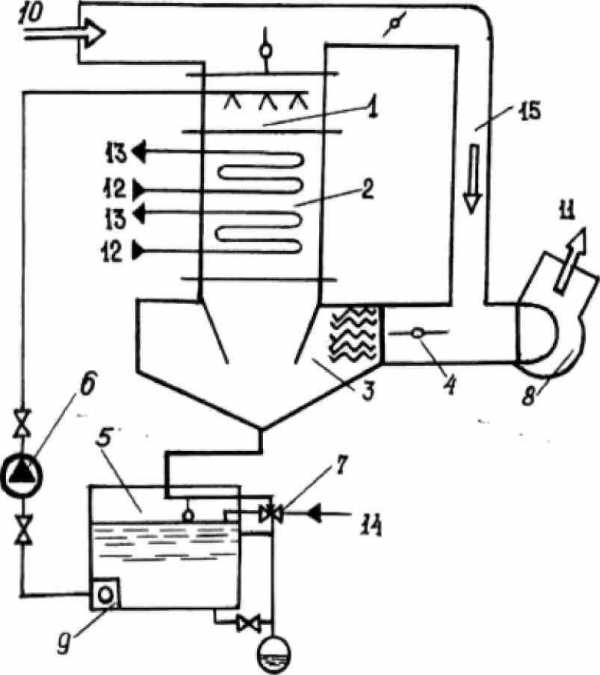

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 представлена структурная схема предлагаемого устройства в случае выполнения первого контактного теплообменника двухступенчатым.

Устройство содержит (фиг. 1) последовательно соединенные первый контактный теплообменник (конденсер) 1, содержащий каплеуловитель 2, раздаточное устройство 3, рассекатель 4, многофорсуночный инжектор 5, насосы 6, 7, 8, 9, водо-водяной теплообменник 10, газоходы 11, 12, 13, 14, 15, 16, дымовую трубу 17, второй контактный теплообменник (увлажнитель) 18, бак-нейтрализатор 19. Второй контактный теплообменник 18 снабжен первым рекуперативным теплообменником 20, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому контактному теплообменнику 1, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника 10. Имеются трубопроводы 21, 22 соответственно на втором входе и втором выходе водо-водяного теплообменника 10. Второй контактный теплообменник 18 содержит каплеуловитель 23, раздаточное устройство 24, рассекатель 25. Первый выход водо-водяного теплообменника 10 трубопроводом 26 соединен с раздаточным устройством 3 первого контактного теплообменника, трубопроводом 27 – с раздаточным устройством 24 второго контактного теплообменника 18. Второй выход второго контактного теплообменника 18 соединен трубопроводом 28 со вторым входом первого контактного теплообменника 1. На газоходе 15 после рекуперативного теплообменника 20 установлены шиберы 29, 30. Бак-нейтрализатор 19 снабжен трубопроводами 31, 32. Второй рекуперативный теплообменник 33 первым входом и первым выходом подключен к газоходам 11 и 38 соответственно. Третий рекуперативный теплообменник 34 первым входом подключен к первому контактному теплообменнику 1, а первым выходом к газоходу 12. Второй выход рекуперативного теплообменника 33 подключен к второму входу рекуперативного теплообменника 34 трубопроводом 36. Второй выход рекуперативного теплообменника 34 подключен к второму входу рекуперативного теплообменника 33 трубопроводом 37.

Конденсационный теплоутилизатор работает следующим образом. Уходящие продукты сгорания после котла по газоходу 11 (см. фиг. 1) подаются в рекуперативный теплообменник 33, где происходит снижение их температуры, и многофорсуночным инжектором 5 подаются в первый контактный теплообменник (конденсер) 1 по газоходу 38. В многофорсуночном инжекторе 5 происходит снижение их температуры до допустимого (по условиям работы контактного теплообменника 1) значения. Охлаждение происходит за счет контакта продуктов сгорания и получаемого в конденсере 1 конденсата, подаваемого циркуляционным насосом 7. В случае если многофорсуночный инжектор 5 не обеспечивает требуемый расход продуктов сгорания, может быть использован дополнительный дымосос 6. Охлажденные продукты сгорания поступают в первый контактный теплообменник (конденсер), 1 где они проходят через пластиковый рассекатель 4, который омывается оборотной водой, подаваемой сверху через раздающее устройство 3. Рассекатель 4 служит для разбиения ее на мелкие капли, увеличивая поверхность контакта воды и продуктов сгорания. Продукты сгорания охлаждаются ниже точки росы, отдавая теплоту, получаемую при охлаждении продуктов сгорания и конденсации части содержащихся в них водяных паров. В оборотной воде происходит растворение части углекислого газа и оксидов азота, содержащихся в продуктах сгорания. Далее охлажденные и частично осушенные продукты сгорания проходят через каплеуловитель 2, где происходит отделение капель уносимой потоком газов воды. Продукты сгорания подаются в рекуперативный теплообменник 34, соединенный с рекуперативным теплообменником 33 трубопроводами 36, 37, где подогреваются за счет циркуляции незамерзающего теплоносителя, обеспечиваемой насосом 35, и далее по газоходу 12 подаются в дымовую трубу 17 и выбрасываются в атмосферу. Подогрев продуктов сгорания позволяет избежать конденсации части оставшихся в них водяных паров в газоходе 12 и дымовой трубе 17. Нагретая в первом контактном теплообменнике (конденсере) 1 оборотная вода циркуляционным насосом 8 подается в водо-водяной теплообменник 10, где происходит подогрев холодной воды, поступающей по трубопроводу 21. Подогретая вода по трубопроводу 22 поступает в систему теплоснабжения или другим потребителям (доведение до требуемой температуры производится известными способами – на схеме не показано). Охлажденная оборотная вода по трубопроводу 27 поступает во второй контактный теплообменник (увлажнитель) 18 через раздающее устройство 24, где происходит подогрев и увлажнение воздуха в рассекателе 25 (аналогичен рассекателю 4), поступающего по газоходу 13. Далее охлажденная (за счет подогрева воздуха и частичного испарения) оборотная вода по трубопроводу 28 подается в раздающее устройство 3 первого контактного теплообменника (конденсера) 1. Подогретый и увлажненный воздух проходит каплеуловитель 23, где освобождается от унесенных капель воды, и по газоходу 14 поступает в рекуперативный теплообменник 20, где происходит подогрев на несколько градусов для исключения возможности последующей конденсации. После теплообменника насосом (дутьевым вентилятором) 9 воздух подается в котел. Дополнительное увлажнение воздуха позволяет снизить образование оксидов азота, а также температуру оборотной воды, поступающей в первый контактный теплообменник (конденсер) 1 через раздающее устройство 3. При работе в летний период температура обратной сетевой воды может быть низкой и дополнительного охлаждения оборотной воды во втором контактном теплообменнике (увлажнителе) 18 не требуется. В этом случае возможна работа теплоутилизатора без второго контактного теплообменника (увлажнителя) 18. Оборотная вода после теплообменника 10 по линии 26 (показана пунктиром) сразу подается в раздающее устройство 3 первого контактного теплообменника (конденсера) 1, а линия подачи в увлажнитель 24 перекрывается (задвижки на схеме не показаны), подача воздуха осуществляется напрямую из атмосферы по газоходу 15 за счет закрытия шибера 30 и открытия шибера 29. Образовавшийся при работе теплоутилизатора излишек конденсата сливается в бак-нейтрализатор 19, где происходит приведение ее кислотности к требуемому уровню за счет ввода химреактивов по трубопроводу 32. Нейтрализованная вода удаляется по трубопроводу 31 и далее может быть использована в качестве подпиточной воды или утилизироваться.

Кроме того, первый контактный теплообменник может быть выполнен двухступенчатым (фиг. 2). Вторую ступень образуют дополнительное раздаточное устройство 39 и дополнительный рассекатель 40. Второй выход второго контактного теплообменника 18 подключен к дополнительному раздаточному устройству 39 первого контактного теплообменника 1. Работа происходит таким образом. Вода из второго контактного теплообменника 18 подается в дополнительное раздающее устройство 39 второй ступени первого контактного теплообменника 1. Таким образом, через дополнительный рассекатель 40 проходит только часть оборотной воды, которая после прохождения увлажнителя 18 имеет пониженную температуру. Это позволяет дополнительно снизить температуру дымовых газов за теплоутилизатором. Остальная часть оборотной воды подается через раздающее устройство 3 первой ступени первого контактного теплообменника 1.

edrid.ru

Глава 2. Конструкции конденсационных теплоутилизаторов

По качеству нагретой воды преимущество за поверхностными теплообменниками и КТАНами, поскольку нагретая вода и газы в них не контактируют друг с другом. В связи с этим они могут быть применены для нагрева воды в низкотемпературных системах отопления (t0 =30-40 °С).

Охлаждение дымовых газов в конденсационных теплоутилизаторах ниже точки росы резко снижает их влагосодержание, но не исключает возможности конденсации остаточных водяных паров в газоходах и дымовой трубе, особенно в холодное время года. Имеются два приемлемых пути обеспечения надежной работы газового тракта после конденсационного тепло-утилизатора: покрытие внутренних поверхностей газоходов и дымовой трубы защитной гидроизоляцией; предотвращение конденсатообразования за счет подогрева продуктов сгорания после теплоутилизатора.

Экономически весьма эффективные схемы применения в газифицированных котельных контактных теплообменников разработаны НИИ санитарной техники и оборудования зданий (г. Киев) и Ульяновским государственным техническим университетом. Наличие в таких котельных контактных воздухоподогревателей и контактных экономайзеров позволяет одновременно уменьшить расход топлива и отказаться от применения химводоочистки при возврате из системы теплоснабжения более 66 % конденсата.

В настоящее время контактные теплоутилизаторы-экономайзеры эксплуатируются на Московской ГЭС-1, Первоуральской ТЭЦ, Челябинской ГРЭС, Бердичевской электростанции, на ТЭЦ Горнохимического комбината Украины, а также на ряде промышленных и отопительных котельных России и стран бывшего СССР. Контактные теплообменники с активной насадкой -КТАНы-утилизаторы работают на ряде предприятий стран Прибалтики, а положительный опыт внедрения конденсационных поверхностных теплоутили-заторов получен институтом Сантехпроект (г. Горький) и Ульяновской ТЭЦ-3.

2.1. Контактные теплоутилизаторы с пассивной насадкой

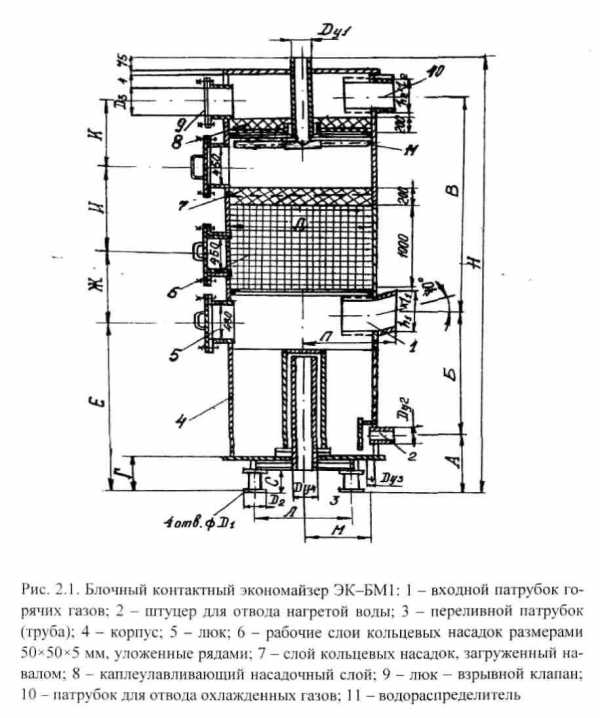

Устройство теплоутилизаторов-экономайзеров контактного типа может быть различным. В настоящее время нашли применение противоточные насад очные теплоутилизаторы-экономайзеры конструкции НИИСТ [3] двух типов: 1) блочные контактные экономайзеры ЭК-БМ1; 2) контактно-поверхностные экономайзерные агрегаты АЭМ-0,6

В насадочных экономайзерах контактная камера заполняется насадкой из кислотоупорных керамических колец различной формы. Наибольшее распространение получили керамические кольца Рашига. Схема блочного контактного экономайзера типа ЭК-БМ1 представлена на рис. 2.1. Разработаны экономайзеры двух типоразмеров ЭК-БМ1-1 и ЭК-БМ1-2.

Холодная вода подается в экономайзер сверху с помощью водораспределителя, состоящего из подводящей трубы, круглого коллектора и восьми радиально расположенных горизонтальных перфорированных труб, вваренных в коллектор. Диаметр отверстий в трубах и коллекторе 5 мм, шаг 50 мм.

Уходящие дымовые газы от котлов подводятся в экономайзер снизу под слой насадки, лежащей на специальной решетке. Вода стекает по насадке в виде тонкой пленки, на поверхности которой и происходит теплообмен между газами и водой. При полном смачивании насадки водой поверхность теплообмена приблизительно равна поверхности элементов насадки. Охлажденные дымовые газы отводятся из верхней части экономайзера, а нагретая вода собирается в нижней части аппарата. Движение продуктов сгорания через экономайзер можно обеспечивать только при условии применения принудительной тяги.

Для получения минимального живого сечения экономайзеров используются правильно уложенные керамические кольца размерами 50x50x5 мм, по-

зволяющие повысить скорость газов до 2,0^-2,5 м/с, которая выше, чем в установках контактных экономайзеров с кольцами меньших размеров, загруженных навалом. Высота рабочего слоя насадки при использовании этих колец и скоростях продуктов сгорания 2,0-=-2,5 м/с составляет до 1000-^1200 мм. Корпус блока экономайзера состоит их трех секций. Нижняя секция имеет плоское днище, к которому приваривают опорную раму и четыре несущие лапы, устанавливаемые на фундамент. В нижней секции имеется два штуцера: для отвода горячей воды и для дренажа и продувки водяного объема

В средней секции имеется прямоугольный патрубок для подвода горячих дымовых газов, люк для осмотра, ремонта и выгрузки насадки. В секции имеется рама с решеткой, на которую укладывается два слоя насадки (1 слой колец высотой 1000 мм, уложенных рядами в шахматном порядке, и 2 слой высотой 200 мм навалом). В верхней секции имеются люки, служащие для загрузки и укладки колец рабочего слоя, осмотра и ремонта водораспределителя, а также для загрузки насадки каплеулавливающего слоя, патрубок для отвода охлажденных и осушенных газов, опорная решетка для установки ка-плеулавливающего слоя насадки высотой 200 мм.

Конструктивная схема блоков экономайзеров ЭК-БМ1-1 и ЭК-БМ1-2 одинакова, но габаритные размеры их различны: диаметр соответственно 1000 и 2000 мм, высота 4000 и 5000 мм, толщина стенок корпуса 4 и 5^6 мм. Расположение патрубков, штуцеров и лазов зависит от компоновки экономайзеров в котельной.

Количество устанавливаемых блоков зависит от производительности котла и потребности в горячей воде. Экономайзер ЭК-БМ1-1 рассчитан на пропуск дымовых газов от котла паропроизводительностью 2,5 т/ч и допускает перегрузку 50 %, ЭК-БМ1-2 – на пропуск газов от котла паропроизво-дительностью 10 т/ч с перегрузкой 50 %.

В ряде опытных образцов экономайзеров имеются встроенные декар-бонизаторы, служащие для снижения содержания в воде свободного ССЬ-Принцип действия встроенного декарбонизатора заключается в том, что вода, нагреваемая в контактном экономайзере, самотеком поступает на слой насадки, продуваемой воздухом, где и происходит десорбция СС>2. При этом повышается рН воды. Отсос газовоздушной смеси можно производить с помощью дымососа котла либо специальным вентилятором низкого давления. Установка встроенных декарбонизаторов в блочные экономайзеры ЭК-БМ1 не предусмотрена.

Геометрические параметры, измеряемые в миллиметрах, основных элементов экономайзеров ЭК-БМ1 приведены в табл. 2.1, а теплотехнические показатели – в табл. 2.2.

Обладая высокой тепловой эффективностью, насадочные противоточ-ные теплоутилизаторы-экономайзеры ЭК-БМ1 конструкции НИИСТа имеют недостатки, главный из которых заключается в том, что качество нагретой контактным способом воды не удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874-82* к питьевой воде. Противоток в насадочной камере позволяет работать при скоростях дымовых газов не более 24-3 м/с, при больших скоростях наблюдается повышенный унос воды и нарушение гидростатического режима контактной камеры.

Таблица 2.1

Геометрические параметры контактных гэкомимайг-сриЕ–

типа Ж-ЬМ1

|

|

|

|

|

|

|

| ||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |||

|

|

|

|

|

|

Таблица 2.2 ] силотехннчеекИС показатели коптакшыч ikoiеомайзеров типа ЭК-БМ1

|

|

|

|

|

|

| ||

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

|

| |

| ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Контактные экономайзеры являются эффективным оборудованием для использования теплоты дымовых газов газифицированных котельных. Однако область их применения во многих случаях ограничена из-за повышенных требований к качеству нагреваемой воды, особенно при работе котлов на резервном топливе – мазуте.

Для снятия ограничений по качеству нагреваемой воды разработаны теплоутилизационные установки с промежуточными теплообменниками. Установка промежуточного теплообменника к экономайзеру исключает прямой контакт газов и нагреваемой для целей теплоснабжения воды. Промежуточный теплообменник может быть встроен в корпус контактного экономайзера или монтироваться отдельно в зависимости от мощности котла и теплопро-изводительности теплоутилизатора.

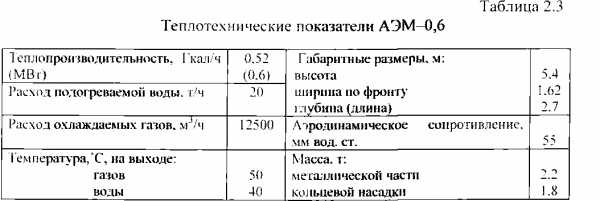

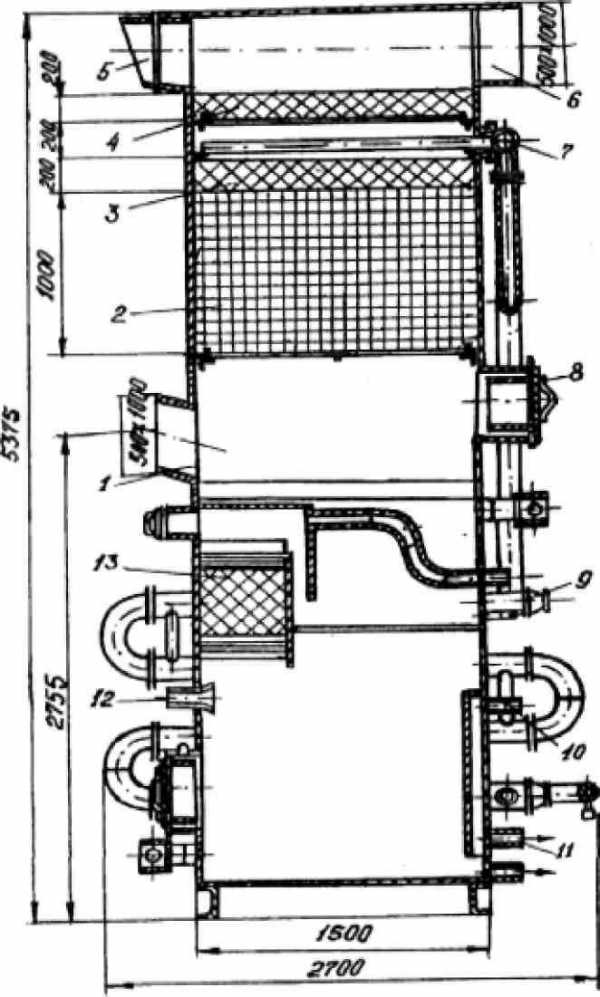

НИИСТ разработан контактно-экономайзерный агрегат АЭМ-0,6 тепло-производительностью 0,52 Гкал/ч применительно к котлам ДЕ-25 (см. рис. 2.2 и табл. 2.3). АЭМ-0,6 состоит из контактного экономайзера квадратного сечения со встроенным декарбонизатором воды и выносного промежуточного теплообменника, представляющего восемь секций скоростного водо-водянного подогревателя. Секции имеют профильные латунные трубки длиной 2 м и устанавливаются в специальных нишах корпуса экономайзера по четыре секции с каждой стороны. Кольцевые выступы внутри латунных труб, образующиеся при накатке, повышают коэффициент теплоотдачи внутри труб примерно в двое, что увеличивает коэффициент теплопередачи на 40-^50 % и соответственно снижает расход металла на теплообменник.

Особенностью агрегата АЭМ-0,6 является то, что секции промежуточного теплообменника устанавливаются внутри корпуса и омываются небольшим количеством газов. Использование байпасных газов позволяет при наружной установке агрегата не опорожнять теплообменник при кратковременных его остановках.

Рис. :.:. KoMiuK[№i–iKiHHiMufiicrpHMi1 aipei’a’J А Ж 0,6: ] – патрубок ДЛЯ BXO/W горячи* пвтои; 2 – рабочие слон кольцевьга hwuihk рапирами 50 х 50×5 нк. уложенные ряддмн: 3 – слой кольцевых насадок^ загруженный HEiuzLioit; 4 – ка-n.iL’v.tubHie.’Jb; 5 – лнлс – й-ърыытП njuiijiit; 6 – патрубок для выхода геив; 7 -водораспределитель; 8 – люк; ° – промежуточной йодо-водяной теплообменник; 10- переливная труба; II – патрубок для вычоди ныретой води I контура; 12 – патрубок для подвода воздуха; J3- насадка декарбоннзатора

Оригинальная конструкция контактно-поверхностного теплоутилизато-ра разработана институтом ГПИСтроймаш (г. Брянск). Предусмотрено использование теплоты продувочной воды котлов, положительно влияющее на процесс, и обеспечивается более полное ее использование. Увлажнение дымовых газов при не очень большом снижении их температуры позволяет нагреть конечный продукт (чистую воду) до более высокой температуры за счет интенсификации теплообмена во втором блоке. При этом повышается рН воды, что снижает скорость коррозии металлического корпуса. В аппарате предусмотрено использование теплоты выпара атмосферного деаэратора. Комбинированный теплоутилизатор, использующий несколько видов отбросной теплоты и служащий для очистки газов от вредных примесей, является весьма актуальным.

Существенным недостатком контактных и контактно-поверхностных экономайзеров, в которых в качестве теплоносителя используется вода, является сравнительно низкая температура ее нагрева, не превышающая (при использовании теплоты уходящих газов котлов) 50-^60 °С.

Нагреть воду в контактно-поверхностном теплообменнике до более высокой температуры можно, если применить в качестве промежуточного теплоносителя водный раствор бромистого лития или хлористого калия, которые имеют более высокую температуру кипения, точку росы и температуру мокрого термометра.

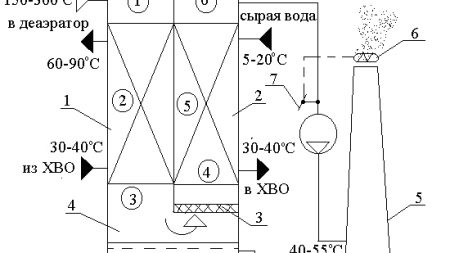

Среди различных типов контактных аппаратов достаточно широкое применение находят контактные теплообменники с активной насадкой (КТАН), разработанные Рижским политехническим институтом и Латгипро-промом. КТАН-утилизатор является аппаратом рекуперативно-смесительного типа и предназначен для утилизации теплоты парогазовых потоков технологического и теплоэнергетического оборудования, может использоваться как подогреватель, устройство для очистки газов и др. Он состоит из системы орошения, активной насадки. Активная насадка выполнена в виде пучка водоохлаждаемых труб, закрепленных в трубных досках и сепа-рационного устройства (см. рис. 2.3).

В КТАНе протекают два независимых дуг от друга потока воды: 1) чистой подогреваемой через теплопередающую поверхность; 2) орошающей, нагреваемой в результате непосредственного контакта с уходящими газами. Чистый поток воды протекает внутри трубок и отделен стенками от загрязненного потока орошающей воды.

Пучок трубок выполняет функцию насадки, предназначенной для создания развитой поверхности контакта орошающей воды и уходящих газов.

Рис. 2.Ъ. Принципиальная схема КТЛН-утигплатори: 1 – система орошения: 2 –CutoK насадок- 3 – сепаратор: 4 заслонка; 5 – бак орошаютей воды; 6 – насос; 7 – регулятор уровня: Я – jiwwrcoc: Ч – фнлыр; 10, II – входной н выхачпин патрубки дымовых гвгзов; 12, 13 – вхол и выхол. нагреваемой воды: 14 -трубопровод системы орошения^ П-баПппсЕшй raws од

Поверхность нагрева, внутри которой циркулирует чистый поток воды, а снаружи орошаемая капельным теплоносителем и омываемая газами, и одновременно участвующая в теплообмене, называется активной насадкой (по сравнению с традиционными насадками, например, из колец Рашига).

Наружная поверхность насадки в КТАНе омывается газами и орошающей водой, что интенсифицирует теплообмен в аппарате. Теплота уходящих газов в КТАНе передается воде, протекающей внутри трубок активной насадки, двумя путями: 1)за счет непосредственной передачи теплоты газов и орошающей воды; 2) за счет конденсации на поверхности насадки части водяных паров, содержащихся в газах. Температура орошающей жидкости на входе в аппарат и выходе из него остается постоянной.

Конечная температура нагреваемой воды на выходе из насадки ограничена температурой мокрого термометра газов. При сжигании природного газа с коэффициентом избытка воздуха 1,0-И,5 температура мокрого термометра уходящих газов составляет 55-7-65 “С. Поэтому температура нагреваемой воды на выходе из активной насадки в расчетах принимается равной 50 °С.

Газы, пройдя насадку, поступают в сепарационное устройство, где капли воды отделяются от дымовых газов. Из аппарата дымовые газы выходят с относительной влажностью 95-И 00 %, что не исключает возможности конденсации водяных паров из газов в газоотводящем тракте после КТАНа. Для устранения этого необходимо производить подсушку газов путем перепуска части их объема помимо КТАНа и дальнейшего смешивания с уходящими газами (возможны другие способы подсушки газов [2]).

Для бесперебойной подачи орошающей воды устанавливают бак и насос. Орошающая вода и конденсат водяных паров из продуктов сгорания собираются в нижней части КТАНа и самотеком стекают в сборный бак. Из сборного бака орошающая вода насосом подается к форсункам системы орошения. Отделение капельной влаги от газов и отвод ее из аппарата производится через сепарационное устройство.

В КТАНе применен прямоток газов и орошающей воды, что позволяет осуществлять движение газов со скоростью до 10 м/с, при этом КТАН обладает достаточно низким аэродинамическим сопротивлением (примерно 300 Па).

Одновременно с процессами теплообмена в КТАНе происходит очистка утилизируемых газов от механических примесей неполного сгорания топлива, которые улавливаются орошающей жидкостью, собираются в баке-отстойнике и периодически удаляются. Может быть произведена селективная очистка от газовых компонентов в зависимости от состава орошающей жидкости.

Объемный коэффициент теплопередачи К, Вт/(м3-К), для КТАНа рассчитывается по формуле

‘к_ Q GRCR(tRi–hi) (2.1)

где Q – тепловая мощность У*” V‘** + аппарата,

Вт; V – объем насадки, м3; Atcp – средний температурный напор,°С.

При определении температурного напора используется логарифмическая разность температур дымовых газов и воды, протекающей внутри трубок активной насадки

^ *Л-Аи (2.2)

Так как температура ” ****/**>’ орошающей жидкости

на входе в КТАН и на выходе из него остается постоянной, то ее значение не влияет на Atcp. В аппаратах с пассивной насадкой типа АЭ температурный напор всегда будет меньше, поскольку он ограничивается температурой орошающей жидкости на входе в теплоутилизатор.

По данным [25] среднее значение поверхностного коэффициента теплоотдачи в насадке КТАН составляет 320 ккал/(м2-ч-°С), а объемного -22600 ккал/(м3-ч-°С), что значительно выше максимальных значений, характерных для аппаратов с пассивной насадкой типа АЭ.

Результаты анализа тепловой эффективности контактных теплообменников с активной и пассивной насадками представлены в работах [25, 46].

Для котлов, работающих на природном газе, разработан типовой ряд КТАНов-утилизаторов теплоты уходящих газов. Расчетные параметры КТА-Нов-утилизаторов и тип котлоагрегатов, за которыми рекомендуется устанавливать аппараты, приведены в табл. 2.4. Для котлов теплопроизводитель-ностью 0,23-И 16,3 МВт (0,2-И 00 Гкал/ч) разработано восемь типоразмеров КТАНов-утилизаторов. Если котел постоянно работает с пониженной тепло-производительностью, то рекомендуется выбрать КТАН теплопроизводи-тельностью на 10 % меньше указанного в табл. 2.4. Точнее теплопроизводи-тельность КТАНа должна устанавливаться поверочным тепловым расчетом.

При конструировании типового ряда КТАНов предусмотрена унификация отдельных узлов различных аппаратов с целью упрощения изготовления их в заводских условиях. Принят принцип разбивки конструкции на блоки, из которых могут быть составлен КТАНы различных топоразмеров. Блоки активной насадки КТАН-0,25 УГ и КТАН-0,8 УГ позволяют образовать необходимую поверхность нагрева; путем удваивания составляется поверхность нагрева соответственно для КТАН-0,5 УГ и КТАН-1,5 УГ.

Блок активной насадки представляет собой трубный пучок с шахматным расположением труб, которые крепятся в трубной доске на сварке. Для изменения направления движения нагреваемой воды при прохождении через насадку с внешней стороны к трубной доске привариваются коллекторы.

studfiles.net

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров. Технический эффект, используемый при решении технической задачи заключается в снижении объемов выброса оксидов азота с дымовыми газами. Для этого известный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, увлажнитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, снабжен вторым контактным теплообменником, баком-нейтрализатором, первый контактный теплообменник снабжен предварительным контактным теплообменником-охладителем, подключенным к первому его входу, второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным теплообменником, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому контактному теплообменнику, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба выполнены влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство. 3 н.п. ф-лы, 3 илл.

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров.

Известно устройство «Теплоутилизатор» (патент РФ 2323384, опубл.27.04.), содержащее контактный теплообменник, каплеуловитель, газо-газовый теплообменник, газоходы, трубопроводы и насос, имеется обводной канал по ходу оборотной воды контактного теплообменника, водо-водяной теплообменник и водо-воздушный теплообменник с обводным каналом по ходу воздуха. Данное устройство обладает следующими недостатками. Наличие газо-газового теплообменника, в котором происходит подогрев осушенных продуктов сгорания, обусловливает дополнительные потери с уходящими газами. Дутьевой воздух в известном устройстве не увлажняют, что не обеспечивает снижение выбросов оксидов азота. Кроме того, срок работы дымовой трубы, подверженной перепадам температуры уходящих газов, может оказаться недолговечным. Все эти обстоятельства снижают эффективность и экономичность теплоутилизатора.

Техническая задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, состоит в повышении эффективности и экономичности теплоутилизатора.

Технический эффект, возникающий при решении поставленной технической задачи заключается в снижении объемов выброса оксидов азота с дымовыми газами.

По первому варианту технический эффект, заключающийся в снижении объемов выброса оксидов азота с дымовыми газами и возникающий при решении поставленной технической задачи достигается тем, что известный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, увлажнитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, согласно полезной модели, снабжен вторым контактным теплообменником, баком-нейтрализатором, первый контактный теплообменник снабжен предварительным контактным теплообменником-охладителем, подключенным к первому его входу, второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным теплообменником, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому контактному теплообменнику, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба выполнены влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство.

По второму варианту указанный технический эффект достигается тем, что известный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, увлажнитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, согласно полезной модели, снабжен вторым контактным теплообменником, баком-нейтрализатором, первый контактный теплообменник снабжен предварительным рекуперативным теплообменником-охладителем, подключенным к первому его входу, второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным теплообменником, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому контактному теплообменнику, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба выполнены влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство.

По третьему варианту указанный технический эффект достигается тем, что конденсационный теплоутилизатор, включающий последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, увлажнитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, согласно полезной модели, снабжен вторым контактным теплообменником, баком-нейтрализатором, первый контактный теплообменник снабжен предварительным теплообменником-охладителем, подключенным к первому его входу, первый контактный теплообменник выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным раздаточным устройством и дополнительным рассекателем, образующими вторую ступень, второй контактный теплообменник снабжен рекуперативным теплообменником, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к раздаточному устройству второй ступени первого контактного теплообменника, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника, раздаточное устройство второй ступени первого теплообменника также подключено к первому выходу водо-водяного теплообменника, при этом газоходы и дымовая труба выполнены влагозащищенными, на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства по первому варианту, на фиг. 2 представлена структурная схема предлагаемого устройства по второму варианту, на фиг. 3 представлена структурная схема предлагаемого устройства по третьему вари

poleznayamodel.ru

Конденсационный теплоутилизатор

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров. Техническая задача, решаемая предлагаемым техническим предложением, состоит в утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов и в исключении конденсации водяных паров в газоходах и дымовой трубе путем применения многофорсуночного инжектора, совмещающего функции предварительного охладителя и дымососа, и подогреве дымовых газов на выходе из конденсационного теплоутилизатора. Для этого в конденсационном теплоутилизаторе, включающем в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник 1, содержащем каплеуловитель 2, раздаточное устройство 3, рассекатель 4, второй контактный теплообменник 18, содержащий каплеуловитель 23, раздаточное устройство 24, рассекатель 25, первый рекуперативный теплообменник 20, насосы, водо-водяной теплообменник 10, газоходы 11-16, дымовую трубу 17, бак-нейтрализатор 19, согласно изобретению первый контактный теплообменник 1 снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками 33, 34, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника 1 и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором 5, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника 33 и первым входом первого контактного теплообменника 1.

1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров.

Известно устройство «Теплоутилизатор» (патент РФ №2323384, опубл. 27.04.2008), содержащее контактный теплообменник, каплеуловитель, газо-газовый теплообменник, газоходы, трубопроводы и насос, имеется обводной канал по ходу оборотной воды контактного теплообменника, водо-водяной теплообменник и водо-воздушный теплообменник с обводным каналом по ходу воздуха. Данное устройство обладает следующими недостатками: наличие газо-газового теплообменника, в котором происходит подогрев осушенных продуктов сгорания, обусловливает дополнительные потери с уходящими газами. Дутьевой воздух в известном устройстве не увлажняют, что не обеспечивает снижения выбросов оксидов азота. Кроме того, срок работы дымовой трубы, подверженной перепадам температуры уходящих газов, может оказаться недолговечным. Все эти обстоятельства снижают эффективность и экономичность теплоутилизатора.

Известно устройство «Конденсационный теплоутилизатор (варианты)» (патент РФ №150285, опубл. 10.02.2015), содержащее первый контактный теплообменник, каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, предварительный теплообменник-охладитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, второй контактный теплообменник, бак-нейтрализатор, первый контактный теплообменник снабжен предварительным контактным теплообменником-охладителем, антиобледенительное устройство. Данное устройство обладает следующими недостатками: дымовая труба и газоходы должны быть выполнены из влагозащищенных материалов и на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство, при этом необходимо использование дымососа большой мощности для преодоления аэродинамического сопротивления.

Техническая задача, решаемая предлагаемым техническим предложением, состоит в утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов и в исключении конденсации водяных паров в газоходах и дымовой трубе путем применения многофорсуночного инжектора, совмещающего функции предварительного охладителя и дымососа, и подогреве дымовых газов на выходе из конденсационного теплоутилизатора.

Технический эффект, возникающий при решении этой технической задачи, заключающийся в отсутствии необходимости защиты дымовой трубы и газохода от выпадения конденсата, достигается тем, что в известном конденсационном теплоутилизаторе, включающем в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, второй контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, первый рекуперативный теплообменник, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, бак-нейтрализатор, согласно изобретению первый контактный теплообменник снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника и первым входом первого контактного теплообменника.

Кроме того, первый контактный теплообменник может быть выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным раздающим устройством и дополнительным рассекателем.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 представлена структурная схема предлагаемого устройства в случае выполнения первого контактного теплообменника двухступенчатым.

Устройство содержит (фиг. 1) последовательно соединенные первый контактный теплообменник (конденсер) 1, содержащий каплеуловитель 2, раздаточное устройство 3, рассекатель 4, многофорсуночный инжектор 5, насосы 6, 7, 8, 9, водо-водяной теплообменник 10, газоходы 11, 12, 13, 14, 15, 16, дымовую трубу 17, второй контактный теплообменник (увлажнитель) 18, бак-нейтрализатор 19. Второй контактный теплообменник 18 снабжен первым рекуперативным теплообменником 20, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому контактному теплообменнику 1, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника 10. Имеются трубопроводы 21, 22 соответственно на втором входе и втором выходе водо-водяного теплообменника 10. Второй контактный теплообменник 18 содержит каплеуловитель 23, раздаточное устройство 24, рассекатель 25. Первый выход водо-водяного теплообменника 10 трубопроводом 26 соединен с раздаточным устройством 3 первого контактного теплообменника, трубопроводом 27 – с раздаточным устройством 24 второго контактного теплообменника 18. Второй выход второго контактного теплообменника 18 соединен трубопроводом 28 со вторым входом первого контактного теплообменника 1. На газоходе 15 после рекуперативного теплообменника 20 установлены шиберы 29, 30. Бак-нейтрализатор 19 снабжен трубопроводами 31, 32. Второй рекуперативный теплообменник 33 первым входом и первым выходом подключен к газоходам 11 и 38 соответственно. Третий рекуперативный теплообменник 34 первым входом подключен к первому контактному теплообменнику 1, а первым выходом к газоходу 12. Второй выход рекуперативного теплообменника 33 подключен к второму входу рекуперативного теплообменника 34 трубопроводом 36. Второй выход рекуперативного теплообменника 34 подключен к второму входу рекуперативного теплообменника 33 трубопроводом 37.

Конденсационный теплоутилизатор работает следующим образом. Уходящие продукты сгорания после котла по газоходу 11 (см. фиг. 1) подаются в рекуперативный теплообменник 33, где происходит снижение их температуры, и многофорсуночным инжектором 5 подаются в первый контактный теплообменник (конденсер) 1 по газоходу 38. В многофорсуночном инжекторе 5 происходит снижение их температуры до допустимого (по условиям работы контактного теплообменника 1) значения. Охлаждение происходит за счет контакта продуктов сгорания и получаемого в конденсере 1 конденсата, подаваемого циркуляционным насосом 7. В случае если многофорсуночный инжектор 5 не обеспечивает требуемый расход продуктов сгорания, может быть использован дополнительный дымосос 6. Охлажденные продукты сгорания поступают в первый контактный теплообменник (конденсер), 1 где они проходят через пластиковый рассекатель 4, который омывается оборотной водой, подаваемой сверху через раздающее устройство 3. Рассекатель 4 служит для разбиения ее на мелкие капли, увеличивая поверхность контакта воды и продуктов сгорания. Продукты сгорания охлаждаются ниже точки росы, отдавая теплоту, получаемую при охлаждении продуктов сгорания и конденсации части содержащихся в них водяных паров. В оборотной воде происходит растворение части углекислого газа и оксидов азота, содержащихся в продуктах сгорания. Далее охлажденные и частично осушенные продукты сгорания проходят через каплеуловитель 2, где происходит отделение капель уносимой потоком газов воды. Продукты сгорания подаются в рекуперативный теплообменник 34, соединенный с рекуперативным теплообменником 33 трубопроводами 36, 37, где подогреваются за счет циркуляции незамерзающего теплоносителя, обеспечиваемой насосом 35, и далее по газоходу 12 подаются в дымовую трубу 17 и выбрасываются в атмосферу. Подогрев продуктов сгорания позволяет избежать конденсации части оставшихся в них водяных паров в газоходе 12 и дымовой трубе 17. Нагретая в первом контактном теплообменнике (конденсере) 1 оборотная вода циркуляционным насосом 8 подается в водо-водяной теплообменник 10, где происходит подогрев холодной воды, поступающей по трубопроводу 21. Подогретая вода по трубопроводу 22 поступает в систему теплоснабжения или другим потребителям (доведение до требуемой температуры производится известными способами – на схеме не показано). Охлажденная оборотная вода по трубопроводу 27 поступает во второй контактный теплообменник (увлажнитель) 18 через раздающее устройство 24, где происходит подогрев и увлажнение воздуха в рассекателе 25 (аналогичен рассекателю 4), поступающего по газоходу 13. Далее охлажденная (за счет подогрева воздуха и частичного испарения) оборотная вода по трубопроводу 28 подается в раздающее устройство 3 первого контактного теплообменника (конденсера) 1. Подогретый и увлажненный воздух проходит каплеуловитель 23, где освобождается от унесенных капель воды, и по газоходу 14 поступает в рекуперативный теплообменник 20, где происходит подогрев на несколько градусов для исключения возможности последующей конденсации. После теплообменника насосом (дутьевым вентилятором) 9 воздух подается в котел. Дополнительное увлажнение воздуха позволяет снизить образование оксидов азота, а также температуру оборотной воды, поступающей в первый контактный теплообменник (конденсер) 1 через раздающее устройство 3. При работе в летний период температура обратной сетевой воды может быть низкой и дополнительного охлаждения оборотной воды во втором контактном теплообменнике (увлажнителе) 18 не требуется. В этом случае возможна работа теплоутилизатора без второго контактного теплообменника (увлажнителя) 18. Оборотная вода после теплообменника 10 по линии 26 (показана пунктиром) сразу подается в раздающее устройство 3 первого контактного теплообменника (конденсера) 1, а линия подачи в увлажнитель 24 перекрывается (задвижки на схеме не показаны), подача воздуха осуществляется напрямую из атмосферы по газоходу 15 за счет закрытия шибера 30 и открытия шибера 29. Образовавшийся при работе теплоутилизатора излишек конденсата сливается в бак-нейтрализатор 19, где происходит приведение ее кислотности к требуемому уровню за счет ввода химреактивов по трубопроводу 32. Нейтрализованная вода удаляется по трубопроводу 31 и далее может быть использована в качестве подпиточной воды или утилизироваться.

Кроме того, первый контактный теплообменник может быть выполнен двухступенчатым (фиг. 2). Вторую ступень образуют дополнительное раздаточное устройство 39 и дополнительный рассекатель 40. Второй выход второго контактного теплообменника 18 подключен к дополнительному раздаточному устройству 39 первого контактного теплообменника 1. Работа происходит таким образом. Вода из второго контактного теплообменника 18 подается в дополнительное раздающее устройство 39 второй ступени первого контактного теплообменника 1. Таким образом, через дополнительный рассекатель 40 проходит только часть оборотной воды, которая после прохождения увлажнителя 18 имеет пониженную температуру. Это позволяет дополнительно снизить температуру дымовых газов за теплоутилизатором. Остальная часть оборотной воды подается через раздающее устройство 3 первой ступени первого контактного теплообменника 1.

1. Конденсационный теплоутилизатор, включающий в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, второй контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, первый рекуперативный теплообменник, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, бак-нейтрализатор, отличающийся тем, что первый контактный теплообменник снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника и первым входом первого контактного теплообменника.

2. Конденсационный теплоутилизатор по п. 1, отличающийся тем, что первый контактный теплообменник выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным раздающим устройством и дополнительным рассекателем.

findpatent.ru

Конденсационный теплоутилизатор — патент 2659644

Патент 2659644

Конденсационный теплоутилизатор

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров. Техническая задача, решаемая предлагаемым техническим предложением, состоит в утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов и в исключении конденсации водяных паров в газоходах и дымовой трубе путем применения многофорсуночного инжектора, совмещающего функции предварительного охладителя и дымососа, и подогреве дымовых газов на выходе из конденсационного теплоутилизатора. Для этого в конденсационном теплоутилизаторе, включающем в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник 1, содержащем каплеуловитель 2, раздаточное устройство 3, рассекатель 4, второй контактный теплообменник 18, содержащий каплеуловитель 23, раздаточное устройство 24, рассекатель 25, первый рекуперативный теплообменник 20, насосы, водо-водяной теплообменник 10, газоходы 11-16, дымовую трубу 17, бак-нейтрализатор 19, согласно изобретению первый контактный теплообменник 1 снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками 33, 34, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника 1 и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором 5, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника 33 и первым входом первого контактного теплообменника 1.

1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Предлагаемое техническое решение относится к области энергосбережения и может быть использовано в теплоэнергетике, металлургии, химической и других отраслях промышленности, где используются паровые и водогрейные котлы, сжигающие органическое топливо, установки, в результате работы которых образуются дымовые газы, содержащие значительный объем водяных паров. Одной из высокоэффективных энергосберегающих технологий является утилизация низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов путем конденсации части содержащихся в них водяных паров.

Известно устройство «Теплоутилизатор» (патент РФ №2323384, опубл. 27.04.2008), содержащее контактный теплообменник, каплеуловитель, газо-газовый теплообменник, газоходы, трубопроводы и насос, имеется обводной канал по ходу оборотной воды контактного теплообменника, водо-водяной теплообменник и водо-воздушный теплообменник с обводным каналом по ходу воздуха. Данное устройство обладает следующими недостатками: наличие газо-газового теплообменника, в котором происходит подогрев осушенных продуктов сгорания, обусловливает дополнительные потери с уходящими газами. Дутьевой воздух в известном устройстве не увлажняют, что не обеспечивает снижения выбросов оксидов азота. Кроме того, срок работы дымовой трубы, подверженной перепадам температуры уходящих газов, может оказаться недолговечным. Все эти обстоятельства снижают эффективность и экономичность теплоутилизатора.

Известно устройство «Конденсационный теплоутилизатор (варианты)» (патент РФ №150285, опубл. 10.02.2015), содержащее первый контактный теплообменник, каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, предварительный теплообменник-охладитель, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, второй контактный теплообменник, бак-нейтрализатор, первый контактный теплообменник снабжен предварительным контактным теплообменником-охладителем, антиобледенительное устройство. Данное устройство обладает следующими недостатками: дымовая труба и газоходы должны быть выполнены из влагозащищенных материалов и на выходе дымовой трубы установлено антиобледенительное устройство, при этом необходимо использование дымососа большой мощности для преодоления аэродинамического сопротивления.

Техническая задача, решаемая предлагаемым техническим предложением, состоит в утилизации низкопотенциальной теплоты уходящих дымовых газов и в исключении конденсации водяных паров в газоходах и дымовой трубе путем применения многофорсуночного инжектора, совмещающего функции предварительного охладителя и дымососа, и подогреве дымовых газов на выходе из конденсационного теплоутилизатора.

Технический эффект, возникающий при решении этой технической задачи, заключающийся в отсутствии необходимости защиты дымовой трубы и газохода от выпадения конденсата, достигается тем, что в известном конденсационном теплоутилизаторе, включающем в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, второй контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, первый рекуперативный теплообменник, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, бак-нейтрализатор, согласно изобретению первый контактный теплообменник снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника и первым входом первого контактного теплообменника.

Кроме того, первый контактный теплообменник может быть выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным раздающим устройством и дополнительным рассекателем.

На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 представлена структурная схема предлагаемого устройства в случае выполнения первого контактного теплообменника двухступенчатым.

Устройство содержит (фиг. 1) последовательно соединенные первый контактный теплообменник (конденсер) 1, содержащий каплеуловитель 2, раздаточное устройство 3, рассекатель 4, многофорсуночный инжектор 5, насосы 6, 7, 8, 9, водо-водяной теплообменник 10, газоходы 11, 12, 13, 14, 15, 16, дымовую трубу 17, второй контактный теплообменник (увлажнитель) 18, бак-нейтрализатор 19. Второй контактный теплообменник 18 снабжен первым рекуперативным теплообменником 20, расположенным на первом его выходе, и подключен вторым выходом к первому контактному теплообменнику 1, а первый вход его подсоединен к первому выходу водо-водяного теплообменника 10. Имеются трубопроводы 21, 22 соответственно на втором входе и втором выходе водо-водяного теплообменника 10. Второй контактный теплообменник 18 содержит каплеуловитель 23, раздаточное устройство 24, рассекатель 25. Первый выход водо-водяного теплообменника 10 трубопроводом 26 соединен с раздаточным устройством 3 первого контактного теплообменника, трубопроводом 27 – с раздаточным устройством 24 второго контактного теплообменника 18. Второй выход второго контактного теплообменника 18 соединен трубопроводом 28 со вторым входом первого контактного теплообменника 1. На газоходе 15 после рекуперативного теплообменника 20 установлены шиберы 29, 30. Бак-нейтрализатор 19 снабжен трубопроводами 31, 32. Второй рекуперативный теплообменник 33 первым входом и первым выходом подключен к газоходам 11 и 38 соответственно. Третий рекуперативный теплообменник 34 первым входом подключен к первому контактному теплообменнику 1, а первым выходом к газоходу 12. Второй выход рекуперативного теплообменника 33 подключен к второму входу рекуперативного теплообменника 34 трубопроводом 36. Второй выход рекуперативного теплообменника 34 подключен к второму входу рекуперативного теплообменника 33 трубопроводом 37.

Конденсационный теплоутилизатор работает следующим образом. Уходящие продукты сгорания после котла по газоходу 11 (см. фиг. 1) подаются в рекуперативный теплообменник 33, где происходит снижение их температуры, и многофорсуночным инжектором 5 подаются в первый контактный теплообменник (конденсер) 1 по газоходу 38. В многофорсуночном инжекторе 5 происходит снижение их температуры до допустимого (по условиям работы контактного теплообменника 1) значения. Охлаждение происходит за счет контакта продуктов сгорания и получаемого в конденсере 1 конденсата, подаваемого циркуляционным насосом 7. В случае если многофорсуночный инжектор 5 не обеспечивает требуемый расход продуктов сгорания, может быть использован дополнительный дымосос 6. Охлажденные продукты сгорания поступают в первый контактный теплообменник (конденсер), 1 где они проходят через пластиковый рассекатель 4, который омывается оборотной водой, подаваемой сверху через раздающее устройство 3. Рассекатель 4 служит для разбиения ее на мелкие капли, увеличивая поверхность контакта воды и продуктов сгорания. Продукты сгорания охлаждаются ниже точки росы, отдавая теплоту, получаемую при охлаждении продуктов сгорания и конденсации части содержащихся в них водяных паров. В оборотной воде происходит растворение части углекислого газа и оксидов азота, содержащихся в продуктах сгорания. Далее охлажденные и частично осушенные продукты сгорания проходят через каплеуловитель 2, где происходит отделение капель уносимой потоком газов воды. Продукты сгорания подаются в рекуперативный теплообменник 34, соединенный с рекуперативным теплообменником 33 трубопроводами 36, 37, где подогреваются за счет циркуляции незамерзающего теплоносителя, обеспечиваемой насосом 35, и далее по газоходу 12 подаются в дымовую трубу 17 и выбрасываются в атмосферу. Подогрев продуктов сгорания позволяет избежать конденсации части оставшихся в них водяных паров в газоходе 12 и дымовой трубе 17. Нагретая в первом контактном теплообменнике (конденсере) 1 оборотная вода циркуляционным насосом 8 подается в водо-водяной теплообменник 10, где происходит подогрев холодной воды, поступающей по трубопроводу 21. Подогретая вода по трубопроводу 22 поступает в систему теплоснабжения или другим потребителям (доведение до требуемой температуры производится известными способами – на схеме не показано). Охлажденная оборотная вода по трубопроводу 27 поступает во второй контактный теплообменник (увлажнитель) 18 через раздающее устройство 24, где происходит подогрев и увлажнение воздуха в рассекателе 25 (аналогичен рассекателю 4), поступающего по газоходу 13. Далее охлажденная (за счет подогрева воздуха и частичного испарения) оборотная вода по трубопроводу 28 подается в раздающее устройство 3 первого контактного теплообменника (конденсера) 1. Подогретый и увлажненный воздух проходит каплеуловитель 23, где освобождается от унесенных капель воды, и по газоходу 14 поступает в рекуперативный теплообменник 20, где происходит подогрев на несколько градусов для исключения возможности последующей конденсации. После теплообменника насосом (дутьевым вентилятором) 9 воздух подается в котел. Дополнительное увлажнение воздуха позволяет снизить образование оксидов азота, а также температуру оборотной воды, поступающей в первый контактный теплообменник (конденсер) 1 через раздающее устройство 3. При работе в летний период температура обратной сетевой воды может быть низкой и дополнительного охлаждения оборотной воды во втором контактном теплообменнике (увлажнителе) 18 не требуется. В этом случае возможна работа теплоутилизатора без второго контактного теплообменника (увлажнителя) 18. Оборотная вода после теплообменника 10 по линии 26 (показана пунктиром) сразу подается в раздающее устройство 3 первого контактного теплообменника (конденсера) 1, а линия подачи в увлажнитель 24 перекрывается (задвижки на схеме не показаны), подача воздуха осуществляется напрямую из атмосферы по газоходу 15 за счет закрытия шибера 30 и открытия шибера 29. Образовавшийся при работе теплоутилизатора излишек конденсата сливается в бак-нейтрализатор 19, где происходит приведение ее кислотности к требуемому уровню за счет ввода химреактивов по трубопроводу 32. Нейтрализованная вода удаляется по трубопроводу 31 и далее может быть использована в качестве подпиточной воды или утилизироваться.

Кроме того, первый контактный теплообменник может быть выполнен двухступенчатым (фиг. 2). Вторую ступень образуют дополнительное раздаточное устройство 39 и дополнительный рассекатель 40. Второй выход второго контактного теплообменника 18 подключен к дополнительному раздаточному устройству 39 первого контактного теплообменника 1. Работа происходит таким образом. Вода из второго контактного теплообменника 18 подается в дополнительное раздающее устройство 39 второй ступени первого контактного теплообменника 1. Таким образом, через дополнительный рассекатель 40 проходит только часть оборотной воды, которая после прохождения увлажнителя 18 имеет пониженную температуру. Это позволяет дополнительно снизить температуру дымовых газов за теплоутилизатором. Остальная часть оборотной воды подается через раздающее устройство 3 первой ступени первого контактного теплообменника 1.

1. Конденсационный теплоутилизатор, включающий в себя последовательно соединенные первый контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, второй контактный теплообменник, содержащий каплеуловитель, раздаточное устройство, рассекатель, первый рекуперативный теплообменник, насосы, водо-водяной теплообменник, газоходы, дымовую трубу, бак-нейтрализатор, отличающийся тем, что первый контактный теплообменник снабжен дополнительно вторым и третьим последовательно соединенными между собой рекуперативными теплообменниками, подключенными соответственно к первому входу первого контактного теплообменника и к первому его выходу, а также он снабжен многофорсуночным инжектором, подключенным между выходом второго рекуперативного теплообменника и первым входом первого контактного теплообменника.

2. Конденсационный теплоутилизатор по п. 1, отличающийся тем, что первый контактный теплообменник выполнен двухступенчатым и снабжен дополнительным раздающим устройством и дополнительным рассекателем.

patentdb.ru

Конденсационные теплоутилизаторы и котлы на пеллетах изготовило Витебское предприятие котельных и теплосетей

На Витебском предприятии котельных и тепловых сетей (ВПКиТС) разработали, изготовили и внедрили в эксплуатацию конденсационные теплоутилизаторы и котлы на пеллетах.

На котельной «5-й полк» установлены конденсационные теплоутилизаторы собственного производства

На котельной «5-й полк» установлены конденсационные теплоутилизаторы собственного производства

Чтобы не греть воздух

– В 2016-м мы реконструировали котельную «5-й полк» собственными силами, начиная от проектирования и заканчивая строительством и наладочными работами. Сейчас там современные котлы и новое для Беларуси оборудование – конденсационные теплоутилизаторы для котлов, работающих на щепе, – сообщил директор предприятия Сергей Путиловский.

Похожая котельная построена в Ошмянах Гродненской области с теплоутилизаторами литовского производства. Разработкой подобного оборудования занимаются несколько организаций в Беларуси. Но первыми в республике его сконструировали, ввели в серийное производство и внедрили в эксплуатацию в сентябре 2016-го на ВПКиТС.

– Пока мы изготовили конденсационные теплоутилизаторы на 0,2 и 0,4 МВт для котлов на 1 и 2 МВт. Сейчас расширяем линейку на 0,6 и 0,8 МВт, – рассказал главный конструктор предприятия Юрий Судаков.

Эти установки предназначены для утилизации тепла дымовых газов, которые, попадая в теплоутилизатор, охлаждаются, а содержащиеся в них водяные пары конденсируются и выделяют дополнительное тепло.

Начальник аварийной смены Федосова Светлана Николаевна

Начальник аварийной смены Федосова Светлана Николаевна

– Раньше дымовые газы улетучивались в атмосферу при температуре 180-200 градусов. Применение конденсационного теплоутилизатора дало снижение температуры до 43-55 градусов. Тепло, которое прежде уходило на нагрев воздуха, сейчас мы используем для подогрева обратной сетевой воды, то есть на том же топливе получаем большую выработку тепла и дополнительно до 6-10% экономии.

Средний расход условного топлива на 1 Гкал для традиционной котельной на щепе составляет 182 кг и выше, а у нас – 164,7 кг, – пояснил заместитель главного инженера Василий Шнитников, который уже 20 лет работает на этом предприятии. Начинал мастером котельной «5-й полк», помнит все этапы ее модернизации: сначала она работала на угле, потом на мазуте, газу, дровах, а теперь на щепе.

Кстати, на предприятии есть единственная в системе ЖКХ Витебской области аккредитованная лаборатория, где можно определить теплоту сгорания биотоплива – щепы, древесины и отходов, лигнина. Для этого используется специальный прибор – бомбовый калориметр.

Операторы участка диспетчеризированных котельных Александр Маркевич и Дмитрий Шедов

Операторы участка диспетчеризированных котельных Александр Маркевич и Дмитрий Шедов

– Мы можем делать анализ любых местных видов топлива на влажность, зольность, теплоту сгорания, – отметил старший мастер участка химводоподготовки Сергей Буйко.

Оптимизация в действии

ВПКиТС обеспечивает тепловой энергией более 170 организаций. Это жилищный фонд, промышленные предприятия, объекты здравоохранения, учреждения образования и другие. На балансе предприятия находится 179,4 км тепловых сетей, 58 центральных тепловых пунктов, 32 котельные. За работой всего этого хозяйства следят более 900 человек. Объекты расположены во всех районах города, некоторые из них на окраинах и на расстоянии 25-30 км от центра города, например, котельные в Крупенино, поселке Октябрьский, Здравнево, Бабиничи.

Василий Шнитников показывает температуру уходящих газов

Василий Шнитников показывает температуру уходящих газов

– Раньше в котельной, отапливающей музей-усадьбу Репина в Здравнево, постоянно находился наш персонал, который обслуживал оборудование. Так как провести туда газ дорого, то в настоящее время такие мелкие объекты мы переводим на отопление пеллетами вместо дров. Для этого сейчас разработали и изготавливаем котлы, которые будут установлены на подобных малых котельных. Контроль за работой оборудования там производится дистанционно. В Здравнево на существующие котлы установили пеллетные горелки. Сейчас операторам на котельной в Рубе в автоматическом режиме на монитор поступает информация о работе объекта в Здравнево. В случае необходимости устранения каких-то неисправностей выезжает наша аварийная бригада, – рассказал Сергей Путиловский.