Надёжность систем теплоснабжения

Министерство Образования и Науки Республики Казахстан

Инновационный Евразийский Университет

Кафедра «Теплоэнергетика и Металлургия»

Магистратура

Реферат по дисциплине: Надёжность работы теплоэнергетического оборудования

На тему: Надёжность систем теплоснабжения

Подготовил: м. гр. ТЭ-21м

Попик К.Н.

Проверила: профессор, д.т.н.

Глазырин А.И.

Павлодар 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

3. РЕЖИМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЗМОЖНОГО ДЕФИЦИТА ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА

4. ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЛИТЕРАТУРА

ВВЕДЕНИЕ

Повышение надежности систем теплоснабжения, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и проведение его во взаимодействии теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, топливо-, водоснабжающих и других организаций являются важнейшими мерами в обеспечении бесперебойного теплоснабжения в городах и других населенных пунктах.

Подготовка систем теплоснабжения и теплопотребления и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей, Правил технической эксплуатации коммунальных отопительных котельных, других нормативно-технических документов по эксплуатации теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей.

В целях обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режимов теплоснабжающим организациям следует разрабатывать и представлять на утверждение органа местного самоуправления документ (положение; инструкция), устанавливающий порядок ликвидации аварий и взаимодействия тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального хозяйства и других органов в устранении аварий.

Теплоснабжающими организациями должны разрабатываться Мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций, которые должны охватывать каждый источник тепла и его тепловую сеть.

В Мероприятиях должны быть предусмотрены четкие обязанности производственных подразделений и персонала и порядок действия по переключениям в тепловых сетях, спользованию техники, оповещению аварийно-спасательных и других специальных служб и руководства предприятия, способы связи с другими организациями.

Надежность системы коммунального теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией и теплоносителями в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Надежность системы коммунального теплоснабжения является комплексным свойством и может включать отдельно или в сочетании ряд свойств, основными из которых являются:

– безотказность – свойство системы теплоснабжения сохранять работоспособность непрерывно в течение заданного времени или заданной наработки;

– долговечность – свойство оборудования и тепловых сетей сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

– ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспособлении к предупреждению и обнаружению причин возникновения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем проведения технического обслуживания и ремонта;

– режимная управляемость – свойство объекта поддерживать нормальный режим посредством управления;

– живучесть – свойство системы теплоснабжения противостоять возмущениям, не допуская их каскадного развития с массовым нарушением питания потребителей.

отопительный период теплоснабжение мощность

1. НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Надежность систем теплоснабжения— их способность производить, транспортировать и распределять среди потребителей в необходимых количествах теплоноситель с соблюдением заданных параметров при нормальных условиях эксплуатации. Понятие надежности систем теплоснабжения базируется на вероятностной оценке работы системы, что в свою очередь связано с вероятностной оценкой продолжит, работы ее элементов, которая определяется законом распределения времени этой работы. Главный критерий надежности систем — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного времени. Система теплоснабжения относится к сооружениям, обслуживающим человека, ее отказ влечет недопустимые для него изменения окружающей среды. Методика оценки Н.с.т. учитывает социальные последствия перерывов в подаче теплоты. При выходе из строя система теплоснабжения переходит из работоспособного состояния в отказное и считается, что она не выполнила задачу, поэтому в течение отопительного периода она рассматривается как перемонтируемая.

Надежность систем теплоснабжения совершенствуют повышением качества элементов, из которых она состоит, или резервированием. Первый путь реализуют при конструировании, изготовлении и приемке элементов и узлов в эксплуатацию. Когда технические возможности повышения качества элементов исчерпаны или когда дальнейшее повышение качества экономически не выгодно, переходят к резервированию. Оно необходимо и в том случае, когда Н.с.т. должна быть выше надежности ее элементов.

Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированной системы отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы. У резервированной системы такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

2. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

Основным условием, обеспечивающим надежное теплоснабжение потребителей, является своевременное, до начала отопительного периода, выполнение:

– испытаний оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность;

– шурфовок тепловых сетей, вырезок из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб;

– промывки оборудования и коммуникаций источников тепла, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления;

– испытаний тепловых сетей на тепловые потери и максимальную температуру теплоносителя;

– разработки эксплуатационных режимов системы теплоснабжения, а также мероприятий по их внедрению и постоянному обеспечению;

– мероприятий по распределению теплоносителя между системами теплопотребления в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей).

Подготовка к предстоящему отопительному периоду должна быть начата в предыдущем – систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования. А также отклонений от гидравлического и теплового режимов, составлением планов работ, подготовкой необходимой документации, заключением договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях должна быть закончена не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Теплоснабжающей организацией и потребителями не позднее, чем за месяц до окончания текущего отопительного периода должны быть разработаны графики по профилактике и ремонту источников тепла, магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, систем теплопотребления.

Сроки проведения профилактических и ремонтных работ, связанных с прекращением горячего водоснабжения, не должны превышать нормативный срок, устанавливаемый органом местного самоуправления.

Организации, эксплуатирующие жилищный фонд, следует извещать о плановых отключениях местных систем не менее чем за семь суток до начала работ телефонограммой с обязательной регистрацией в специальном журнале (дата, час, должности и фамилии передающего и принявшего телефонограмму).

Сроки ремонта магистральных и квартальных тепловых сетей, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также систем теплопотребления, присоединенных к этим сетям, должны, как правило, совпадать. Отключение потребителями своих установок на ремонт в сроки, не совпадающие с ремонтом тепловых сетей, может быть произведено только по согласованию с теплоснабжающей организацией.

Теплоснабжающая организация должна ежегодно разрабатывать или корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

При подготовке к отопительному периоду рекомендуется теплоснабжающим организациям с привлечением организаций-исполнителей коммунальных услуг выполнить расчеты допустимого времени устранения аварий и восстановления.

Приемка подготовленных к работе тепловых сетей должна производиться с оформлением акта, утверждаемого руководителем теплоснабжающего предприятия, на балансе которого находятся сети.

mirznanii.com

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Понятие надежности отражает два главных подхода к оценке работы устройства или системы. Первый — это вероятностная оценка работоспособности системы. Необходимость в вероятностной оценке связана с тем, что продолжительность работы элементов системы обусловливается рядом случайных факторов, предвидеть воздействие которых на работу элемента не представляется возможным. Поэтому детерминированная оценка времени работы элемента заменяется вероятностной оценкой, т. е. законом распределения времени работы. Учет времени работы — это второй главный подход к оценке работоспособности системы. Надежность — это сохранение качеств элементом или системой во времени. В соответствии с этими основными свойствами понятия надежности главным ее критерием является вероятность безотказной работы системы (элемента) Р в течение заданного периода t.

По ГОСТу надежность определяется как свойство системы выполнять заданные функции с сохранением заданных эксплуатационных показателей в течение принятого времени эксплуатации. Для теплоснабжения заданной функцией является подача потребителям определенного количества воды с заданными температурой и давлением и определенной степени очистки.

Существуют два пути для создания надежных систем. Первый путь — это повышение качества элементов, из которых состоит система; второй — резервирование элементов. Повышают надежность, реализуя прежде всего первый путь. Но, когда исчерпываются технические возможности повышения качества элементов или когда дальнейшее повышение качества оказывается экономически невыгодным, идут по второму пути. Второй путь необходим, когда надежность системы должна быть выше надежности элементов, из которых она состоит. Повышения надежности достигают резервированием. Для систем теплоснабжения применяют дублирование, а для тепловых сетей дублирование, кольцевание и секционирование.

Надежность характеризуется долговечностью — свойством сохранять работоспособность до предельного состояния с допустимыми перерывами или без них при техническом обслуживании и ремонтах. Системы теплоснабжения — долговечные системы.

Системы теплоснабжения — ремонтируемые системы, поэтому они характеризуются ремонтопригодностью — свойством, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности систем теплоснабжения является время восстановления отказавшего элемента Трем – Время восстановления имеет большое значение при обосновании необходимости резервирования системы. Оно в основном зависит от диаметров трубопроводов и оборудования сети. При малых диаметрах время ремонта может оказываться меньше допустимого перерыва теплоснабжения. В таком случае нет необходимости в резервировании.

Для возможности оценки надежности системы прежде всего необходимо точно сформулировать понятие отказа элемента и системы. При формулировке понятия отказа элемента тепловой сети исходят из внезапности и длительности перерыва в теплоснабжении потребителей. Внезапный отказ элемента — это такое нарушение его работоспособности, когда отказавший элемент необходимо немедленно выключить из работы. При постепенном отказе вначале можно прове-

9* Зак 435

Сти предварительный ремонт элемента без нарушения или с допустимым нарушением теплоснабжения, перенеся полный восстановительный ремонт на некоторое время, когда его выключение не приведет к отказу системы.

При расчете надежности системы и определении степени резервирования следует учитывать только внезапные отказы.

Таким образом, отказ элемента, учитываемый при расчете надежности систем теплоснабжения, — это внезапный отказ при условии, что Трем>”ґдоп – Такой отказ у нерезервированных систем приводит к отказу системы, а у резервированных — к изменению гидравлического режима работы.

Причинами отказов, связанных с нарушением прочности элементов, являются случайные совпадения перегрузок на ослабленных местах элементов. Как перегрузки элементов, так и их ослабления определяются значениями ряда независимых случайных величин. Например, снижение прочности сварного шва может быть связано с непроваром, наличием шлаковых включений и других причин, которые в свою очередь зависят от квалификации сварщика, качества используемых электродов, условий сварки и т. п. Таким образом, отказы имеют случайную природу.

Изучение отказов, связанных с коррозией трубопроводов, нарушением работоспособности оборудования, приводит также к выводу, что их природа случайна. Вместе с тем совпадение ряда случайных факторов, которое может вызвать отказ, является событием редким, поэтому и отказы относятся к категории редких событий.

Таким образом, главные свойства отказов, учитываемых при расчете надежности, заключаются в том, что они представляют собой случайные и редкие события. Если нарушение работоспособности элемента не является случайным событием, то его можно предусмотреть и учесть в расчетах.

Задачей систем теплоснабжения является обеспечение требуемых уровней параметров у потребителей, при которых достигаются комфортные условия жизни людей. Аварийные отказы нарушают теплоснабжение жилых и общественных зданий, вследствие чего недопустимо ухудшаются условия труда и отдыха населения, что вызывает последствия социального характера. К этим последствиям прежде всего относится сам факт нарушения нормальных условий работы и жизни людей, который приводит к увеличению числа заболеваний людей, к падению их работоспособности. Социальные последствия не поддаются экономической оценке. Вместе с тем их значение весьма велико, поэтому в методике оценки надежности систем теплоснабжения должны учитываться социальные последствия перерывов в подаче тепла.

Учитывая изложенное, при оценке надежности теплоснабжения следует исходить из принципиальной недопустимости отказов, считая, что отказ системы приводит к непоправимым для выполнения задачи последствиям.

Источником тепла называется комплекс оборудования и устройств, с помощью которых осуществляется преобразование природных и искусственных видов энергии в тепловую энергию с требуемыми для потребителей параметрами. Потенциальные запасы основных природных видов …

В результате гидравлического расчета тепловой сети определяют диаметры всех участков теплопроводов, оборудования и запорно-регули – рующей арматуры, а также потери давления теплоносителя на всех элементах сети. По полученным значениям потерь …

В системах теплоснабжения внутренняя коррозия трубопроводов и оборудования приводит к сокращению срока их службы, авариям и зашламлению воды продуктами коррозии, поэтому необходимо предусматривать меры борьбы с ней. Сложнее обстоит дело …

msd.com.ua

РАСЧЕТ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И СЕКЦИОНИРОВАНИЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Надежность тепловых сетей оценивается показателем надежности Ясист (0, величина которого должна быть не менее установленного уровня. Так как с ростом системы ущерб, связанный с авариями, прогрессивно растет, поэтому для Оольших систем уровень надежности устанавли

вают выше. Вопрос об оптимальном уровне надежности систем теплоснабжения в настоящее время не решен. Предварительно уровень надежности систем теплоснабжения от квартальных котельных и районных тепловых станций можно принимать не ниже 0,85, а от ТЭЦ — не ниже 0,90. Такой сравнительно невысокий уровень надежности объясняется большими значениями параметра потока отказов элементов тепловых сетей.

Из рассмотрения формулы (10.21) следует, что надежность зависит от параметра потока отказов элементов тепловых сетей со, величины системы, расчетного значения времени t и величины относительной тепловой нагрузки, отключаемой при аварийных ситуациях на сетях.

Расчетное значение параметра со для элементов тепловых сетей, которые запроектированы и построены соответственно действующим нормам, является величиной достаточно устойчивой. Снижения параметра <0 можно добиться путем применения более совершенных материалов и конструкций теплопроводов и оборудования сетей, возможность использования которых связана с общим техническим прогрессом. При проектировании параметр to следует закладывать с учетом прогноза применения более совершенных элементов систем теплоснабжения на расчетный период. Следовательно, при обосновании схемы тепловых сетей в процессе проектирования параметр со является величиной заданной и определяющей надежность нерезервированных систем.

За расчетное значение времени t принимают длительность отопительного сезона.

Таким образом, у проектировщика имеются следующие средства повышения надежности системы:

1) секционирование, в результате которого уменьшается относительная величина отключаемой нагрузки ЛQJQ&,

2) резервирование, с помощью которого уменьшается число аварийных ситуаций I.

При секционировании, связанном с увеличением числа отключающих устройств, требуется меньше дополнительных капитальных вложений, поэтому оно должно применяться в первую очередь. При этом следует отметить, что с увеличением числа задвижек (элементов) тепловой сети увеличивается и число аварийных ситуаций, вследствие чего надежность снижается. Однако эффект от снижения величины отключаемой нагрузки при отказах значительно больше, что в итоге приводит к повышению надежности системы.

Резервирование тепловых сетей осуществляют путем строительства перемычек между магистралями, т. е. путем их кольцевания.

При кольцевании применяют двухтрубные іперемьічки для раздельного кольцевания подающей и обратной линий. В МИСИ им. В. В. Куйбышева была предложена и разработана новая система теплоснабжения с кольцеванием магистралей однотрубными перемычками, которые могут резервировать и подающую, и обратную линии. При устройстве однотрубных перемычек сокращаются капиталовложения в тепловую сеть.

Необходимая степень кольцевания, т. е. доля резервированной части тепловой сети, должна определяться в результате расчета надежности с удовлетворением заданного уровня.

Резервировать теплопроводы можно путем дублирования как подающей, так и обратной линии. Но такой метод повышения надежности требует неоправданно больших капитальных вложений. В МИСИ им. В. В. Куйбышева была предложена и разработана трехтрубная система теплоснабжения, которая в ряде случаев оказывается экономичнее кольцевой.

Расчет надежности тепловой сети ведут в два этапа. На первом эта

пе обосновывается необходимый структурный резерв, на втором —резерв пропускной способности (мощности) сети.

На первом этапе расчета надежности учитывают только те элементы, ремонт которых длительнее допустимого перерыва в теплоснабжении, поэтому трубы и арматура малых диаметров не должны учитываться при расчете системы (предварительно тДОп=5 ч, что соответствует трубе диаметром 200 мм).

При расчете надежности следует перенумеровать все элементы тепловой сети, отказы которых приводят к отключению потребителей, определить недоотпуски тепла, связанные с отключением потребителей, и рассчитать показатель надежности системы. При расчете показателя надежности Rcuci(t) необходимо знать шг всех элементов и расчетное время t. Недоотпуски тепла AQj для различных состояний систем определяют по принятой схеме сети без гидравлических расчетов и расчетов потокораспределения.

Для небольших нерезервированных систем полученная величина /?сист(0 может оказаться достаточной, тогда на этом расчет надежности заканчивается.

Второй этап состоит в расчете резерва диаметров трубопроводов для наиболее неблагоприятных аварийных ситуаций. Такие ситуации связаны с отключением головных элементов. В результате этих расчетов все неотключенные потребители должны получать в любой аварийной ситуации не менее лимитированного количества тепла.

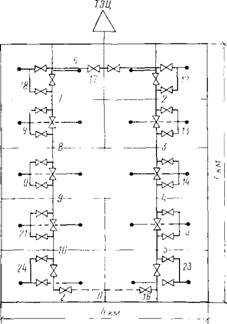

Рассчитаем надежность нерезервированной тепловой сети при суммарной тепловой нагрузке 1000 МВт. Эта сеть обеспечивает теплоснабжение района размером 5X4 км, на территории которого расположено 20 сосредоточенных потребителей. Тепловая нагрузка каждого узла составляет 50 МВт. Схема сети показана на рис. 10.3 (перемычка в этом расчете не учитывается).

При расчете надежности примем следующие исходные данные: сот = = 0,1 1/км-год — для теплопроводов; со3 = 0,002 1/год — для задвижек, время ^=0,56 года (длительность отопительного периода 205 дней).

Число возможных аварийных ситуаций (считая, что ТЭЦ расположена в непосредственной близости от сети), связанных с отключением участков теплопроводов, составляет 10. Протяженность подающих и обратных линий каждого участка, включая ответвления к тепловым узлам, составляет 4 км.

Число аварийных ситуаций, связанных с отказами узлов секционирующих задвижек, составляет восемь плюс отказ головного узла задвижек. Таким образом, общее число рассматриваемых аварийных ситуаций составляет 19.

Рассчитаем значение параметра потока отказов для элементов сети.

1. Для участков теплопроводов, включая ответвления к узловым потребителям:

Со — 4-0,1 = 0,4.

2 Для головного узла задвижек:

Со = 4-0,002 = 0,008. 3. Для узлов задвижек:

Со = 2-0,002 = 0,004.

Рис 10 3 Расчетная схема тепловой сети

/ 1 — тепломагистраль, 2 — однотрубная перемычка 1— 10 — номера участков тепловой сети, //—22 —номера секционирующих задвижек

ТАБЛИЦА 10.2. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ 2(Ј>ЈAQj

|

Сумма параметров потока отказов системы составляет: 2 со,- = 0,4-10 + 0,008 + 0,004-8 = 4,04.

Для каждой аварийной ситуации определим по схеме теплоснабжения (см. рис. 10.3) недоподачу тепла AQj. Так, например, при отказе головного узла задвижек вся система не получает тепло, следовательно, AQ — Qo=’1000 МВт; при отказе участка 4 AQ = 200 МВт, так как для ремонта перекрывается задвижка 14.

Расчеты сведем в табл. 10.2, где перенумеруем все аварийные ситуации, проставим недоподачу тепла для каждой из них AQj, укажем значения параметра потока отказов сог и определим произведение соіАQ3 для каждой аварийной ситуации. В итоге определим HocnAQj для системы.

Показатель надежности рассчитываем по формуле (10.21):

Л Q/ — Е (О. і — 2 со. t

(0 = 1-2* {l~e 1 ) = 1- (1-« » ) X

/=1

2 CO;

1=1

2 Д

_______

Qo S CO;

Полученное значение показателя надежности ниже допустимого. Следовательно, такую систему теплоснабжения нельзя проектировать нерезервированной.

Для оценки влияния секционирующих задвижек на надежность рассчитаем показатель надежности этой системы, но в предположении, что на ней не установлены задвижки. В этом случае отказ любого участка приведет к отказу всей системы и показатель надежности можно определить из выражения:

= е-2’24- 0,1065,

Где

Сort 2 / = 0,1-0,56.40 = 2,24.

Надежность повышается в 0,73 :0,1065-

При секционировании = 6,85 раза.

Определим надежность тепловой сети рассмотренного выше района при условии, что магистрали закольцованы перемычкой (см. рис. 10.3). Общее число отказов, приводящих к отключению потребителей, увеличится на два (отказы задвижек перемычки) и составит 21.

ТАБЛИЦА 10.3. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ So^-AQy

2 414,8 Сумма параметров потока отказов элементов равна: 2 сог-= 4,04 + 0,002-2 = 4,044. |

Все расчеты, так же как и в предыдущем случае, сведем в табл. 10.3. надежности равен: 1=1

2 л (s>i

— 2 (О. t

Ясист (О = 1 – (1-е 1 )

Qo 2 со,-

414,8

= 0,9081,

1000-4,044

Полученное значение показателя надежности соответствует требуемому минимальному уровню (0,9) для больших систем теплоснабжения. Надежность системы можно повысить, изменив схему присоединения узловых потребителей. По схеме, показанной на рис. 10.3, каждый узловой потребитель присоединен к одному участку магистрали. По схеме, показанной на рис. 10.4, каждый узловой потребитель присоединен к двум соседним участкам. При таком присоединении потребителей исключается влияние отказов участков магистралей на теплоснабжение узлов. При отказе одного участка магистрали потребитель будет получать тепло от соседнего участка. К отказу теплоснабжения узлового потребителя приводит отказ или одной из задвижек узла присоединения или ответвлений к нему. Так как задвижки и ответвления по понятию надежности соединены последовательно, параметр потока отказов узла равен сумме параметров потоков отказов его элементов.

Рассчитаем параметр потока отказов узла, считая длину ответвлений равной 2 км:

С0уз = 0,002-6 + 2-0,1 == 0,212.

К отказу системы приводят следующие аварийные ситуации:

1) отказы головного узла задвижек с co = 0,002-4 = 0,008 и недопода – чей тепла Q0= 1000 МВт;

2) отказ любого узла присоединения потребителей с о)уз = 0,212 и не – доподачей тепла AQ =1100 МВт (таких ситуаций 10).

Всего аварийных ситуаций 11. Сумма параметров потока отказов равна:

2 со,- = 0,008 + 0,212.10 = 2,128.

Рассчитаем показатель надежности:

100 0,212 , 1000 30,008

= 2,128.0,56) ^

4 /ем

-fx.

U

О

KpiiFFQ

J}?0

Рис 10 5 Схема тептовой сети с перемычкой

Рис 10 4 Расчетная схема тепловой сети с подачей тепла узловому потребите лю от двух соседних участков См подрисуиочную подпись к рис 10 3 |

См подрисуиочную подпись к рис 10.3

Надежность увеличивается в 0,928:0,9081 = 1,022 раза, ненадежность уменьшилась в 0,0993 0,072=1,379 раза. Такие схемы следует применять для ТЭЦ с большими тепловыми нагрузками и ответвлениями к теплоснабжаемым узлам большой протяженности.

В результате проведенных расчетов обоснован структурный резерв системы из условия значения показателя надежности не менее 0,9.

Второй этап расчета надежности состоит в определении резерва пропускной способности (мощности) системы для обеспечения лимитированного теплоснабжения в любой аварийной ситуации Рассмотрим расчеты этого этапа на примере схемы теплоснабжения, показанной на рис 10 3 Эта схема в двухлинейном изображении приведена на рис 10 5

Первоначально рассчитаем диаметры трубопроводов тепловой сети, считая ее нерезервированной, тупиковой (перемычку не рассматриваем) На коллекторах ТЭЦ примем следующие напоры на подающем — 120 м, на обратном-—20 м

Гидравлический расчет магистралей проведем исходя из условия, что напор на концевых участках трубопроводов обратной линии не превышает предела прочности нагревательных приборов системы отопления и для чугунных радиаторов составляет 60 м. Диаметры участков магистралей определим из условия, что суммарная потеря напора в обратной магистрали не превышает Д#=60—#0 = 60—20 = 40 м, где Я0— напор в коллекторе обратной магистрали ТЭЦ. Все ответвления от магистрали к контрольно-распределительным пунктам (КРП) примем одинакового диаметра. Для учета потерь напора в местных сопротивлениях введем коэффициент 1,25. Расход воды определим исходя из удельного расхода 10,75 т/ч на 1 МВт тепла.

Гидравлический расчет тупиковой тепловой сети приведен в табл 10 4

ТАБЛИЦА 10.4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТУПИКОВОЙ СХЕМЫ (СМ. РИС. 10.5)

1а | 1493 | 920 | 1000 | 2,3 | 47 | 47 000 | 58 750 | 5,99 |

2а | 1194 | 820 | 1000 | 2,4 | 57 | 57 000 | 71 250 | 13,26 |

За | 896 | 720 | 1000 | 2,4 | 70 | 70 000 |

msd.com.ua

12 Надежность тепловых сетей » СтудИзба

9. Надежность тепловых сетей.

В последней редакции Строительных Норм и Правил «Тепловые сети» СНиП 41-02-2003 [2] впервые:

– введены нормы готовности (качества) теплоснабжения; расширено применение критерия вероятности безотказной работы;

– введены нормы применения при проектировании тепловых сетей критериев надежности;

– сформулированы следующие определения:

Вероятность безотказной работы системы [Р] – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа часов, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы [Ж] – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]. Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

– источника теплоты Рит = 0,97;

– тепловых сетей Ртс = 0,9;

– потребителя теплоты Рпт = 0,99;

– систем центрального отопления в целом Рсцт = 0,9×0,97×0,99 = 0,86.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности системы центрального отопления к исправной работе Кг принимается 0,97.

Для повышения надежности и готовности систем теплоснабжения следует предусматривать следующие способы резервирования:

– применение на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования;

– установку на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;

– организацию совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему транспортирования теплоты;

– резервирование тепловых сетей смежных районов;

– устройство резервных насосных и трубопроводных связей;

– установку баков-аккумуляторов.

Для потребителей первой категории следует предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее при отказах 100 % подачу теплоты от других тепловых сетей.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

– предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

– места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

Живучесть. Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже +3 °С.

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

– организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

– спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

– прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

– проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

– временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

studizba.com

2.Обеспечение надёжного функционирования тепловых сетей в эксплуатации

Система тепловых сетей, как всякая сложная техническая система, должна обладать свойствами контролируемости и управляемости. Контролепригодность системы закладывается при проектировании путём размещения на пультах управления соответствующих контрольно-измерительных приборов и применения стационарных и передвижных средств технического диагностирования.

Управляемость системы тепловых сетей предусматривает возможность обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей за счёт переключения отдельных участков сети при изменении внешних условий и при отказах отдельных элементов.

Как уже отмечалось, в тепловых сетях могут происходить отказы, приводящие к недоотпуску тепла той или иной группе потребителей. Отказ может быть полным (отказ-срыв), когда система прекращает работу, и частичным (отказ-помеха), при котором осуществляется пониженная подача тепла.

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) -это сложные, пространственно распределенные инженерные сооружения с принципиальной недостаточностью статистической информации об отказах элементов и законах распределения случайных величин. При возникновении отказа в СЦТ недопустимо полное длительное отключение нагрузки отопления. Вместе с тем, благодаря инерционности и аккумулирующей способности тепловых сетей и зданий и возможности некоторого временного снижения температуры внутри отапливаемых помещений против заданного значения (за исключением отдельных категорий потребителей) в аварийных условиях можно ограничить подачу тепла, т. е. установить пониженный по сравнению с расчетным уровень теплоснабжения.

Надежность системы теплоснабжения можно обеспечить различными способами. Один из общепринятых -применение более надежных элементов СЦТ в сочетании с резервированием наиболее ответственных элементов системы. Резервирование может потребовать внедрения режимных мероприятий для повышения управляемости СЦТ, чтобы в состоянии отказа перераспределять потоки тепла и обеспечивать выполнение нормативов надежности. Нерезервированные элементы должны иметь такие показатели, при которых выход их из строя не повлек бы за собой полного отказа всей системы.

Системы тепловых сетей могут резервироваться отдельными нагрузочными линиями или перемычками. Нагрузочные линии в нормальных условиях несут нагрузку ниже расчетной. Современные тепловые сети в России, как правило, не оснащены средствами перераспределения расхода теплоносителя и автоматического регулирования нагрузки в аварийных ситуациях, что значительно усложняет резервирование. Изменение расхода теплоносителя происходит нерационально. Потребители, находящиеся в аварийных ситуациях в конце вновь образованного пути снабжения, недополучают тепло даже при достаточных резервных связях. Определение достаточности резервирования -процесс трудоемкий, так как подбор резервных связей ведется методом проб и ошибок с проверкой гидравлических режимов.

Вместе с тем резервные связи сами по себе снижают надежность СЦТ в целом, так как приводят к росту вероятности отказов из-за увеличения количества элементов в системе. Указанное кажущееся противоречие отмечено выше при рассмотрении кривых на рис. 3 и 4. Для каждой системы необходимо определять предельное суммарное значение резервируемых теплопроводов по критерию вероятности безотказной работы.

Управляемость системы теплоснабжения при изменении внешних условий имеет целью не допустить перерывов в подаче тепла потребителям при ярко выраженном стохастическом спросе с их стороны. Случайное изменение спроса на теплоту должно восприниматься источниками тепловой энергии, и путём автоматического воздействия на регулирующие органы должна соответствующим образом изменяться подача теплоносителя. Эти функции должна выполнять система центрального регулирования на ТЭЦ, однако, учитывая специфику регулирования гидравлических систем, центральное регулирование может обеспечить только частичную компенсацию изменения спроса потребителей. Полная компенсация осуществляется регулированием гидравлического и теплового режима со стороны потребителей.

Регулирование подачи теплоносителя осуществляется двумя способами: путём изменения температуры теплоносителя (качественное регулирование) и изменением его расхода (количественное регулирование). Наиболее распространено центральное качественное регулирование и местное количественное за счёт изменения гидравлического режима сети.

Исследования показали4, что современные системы теплоснабжения для обеспечения требований по надёжности должны иметь иерархическое построение с крупными узлами управления на ТЭЦ или в районных котельных и автоматизацию расхода теплоносителя у потребителей. Это означает, что СЦТ должна проектироваться на максимальные тепловые нагрузки, а местные потребители должны управлять поступающими потоками теплоносителя и снижением температуры сетевой воды.

Современные системы местного регулирования, основанные на поддержании нужного гидравлического режима поступления теплоносителя из СТЦ, обеспечивают достаточную точность соответствия подачи теплоты её потребностям. Заданная температура горячей воды, поступающей к потребителям, поддерживается автоматическим регулятором температуры, устанавливаемым на теплообменнике горячего водоснабжения. Эти регуляторы обеспечивают поддержание требуемой температуры путём дросселирования поступающего потока теплоносителя, т.е. путём управления гидравлическим режимом теплообменника горячего водоснабжения.

Рассмотренный процесс регулирования теплоснабжения потребителей обеспечивает надёжную работу системы при различных внешних возмущениях, возникающих при эксплуатации СТЦ и не связанных с возникновением аварийных ситуаций.

Для повышения надёжности систем при отказах, связанных со значительным отключением потребителей и большой недопоставкой тепловой энергии, основные тепломагистрали закольцовывают. Но даже при кольцевых системах отказ головных или близких к ним участков вызывает напряжённый гидравлический режим, что в свою очередь требует перевода системы на режим лимитированного теплоснабжения. Подобной ситуации можно избежать при расчёте резервированных теплотрасс на 100 % -й расход теплоносителя, что значительно увеличивает капитальные затраты на систему теплоснабжения.

studfiles.net

ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ — КиберПедия

НАЗМЕЕВА Р.М., КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. канд. техн. наук, доцент АХМЕТОВ Т.Р.

При эксплуатации тепловых сетей основной и главной задачей является бесперебойная работа системы теплоснабжения.

Знание реального состояния элементов тепловых сетей представляет собой основу обеспечения их надежности, что гарантирует эффективное расходование ресурсов на обеспечение работоспособности. Как правило, ремонт и перекладка тепловых сетей проводятся по сроку эксплуатации и степени изнашивания трубопроводов. Вместе с тем состояние элементов тепловых сетей зависит от определенных условий эксплуатации, которые влияют на процесс их разрушения, а, следовательно, свидетельствует о неэффективности описанного подхода к ремонту и реконструкции тепловых сетей.

Для того чтобы достичь надежной работы необходимо выполнять ряд условий, которые необходимо предусматривать еще на стадии проектирования тепловых сетей. Такими условиями являются: наличие нескольких линий трубопроводов для работы в аварийном режиме; установка необходимой запорной арматуры; гидравлический расчет по проверке надежности сети.

На этапе строительства также необходимо использовать высококачественные материалы и оборудование, обеспечение требуемого качества работ и тщательного контроля во время приемки и сдачи сетей в эксплуатацию.

Способность источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения предоставлять в течение определенного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) устанавливается по трем критериям: вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Для обеспечения бесперебойности тепловых сетей необходимо определить:

– предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

– места размещения запасных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров, выбранных при проектировании новых или обновлении существующих теплопроводов для обеспечения запасной подачи теплоты потребителям при отказах;

– необходимость заменения на определенных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также небезосновательность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– необходимость дополнительного утепления зданий.

Задачей данной работы является рассчитать один из критериев, определяющих качество теплоснабжения. Данным критерием является вероятность безотказной работы. Для расчета выбран один из участков теплоснабжения в г. Казань.

Цель работы: выявить качество и надежность работы сети теплоснабжения.

УДК 658.26 (470.41)

КОГЕНЕРАЦИЯ КАК ОСНОВНОЕ НАПРАЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В КОММУНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

ЮГО-ВОСТОКА ТАТАРСТАНА

НИКОЛАЕВ А.В., КГЭУ, г. Казань

Науч. рук. канд. техн. наук, доцент ВАЛИЕВ Р.Н.

Важное место в топливно-энергетическом комплексе страны занимает коммунальная энергетика, потребляющая около 30 % от всей теплоты и около 13 % от всего электричества, вырабатываемого в стране.

В связи с этим вопросы, связанные с повышением эффективности муниципальных котельных за счет организации комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, являются актуальными и требующими решения.

В коммунальной энергетике юго-востока Татарстана производство и транспорт тепловой энергии в большинстве своем реализованы на базе котельных малой и средней мощности.

В большинстве случаев применяемые в настоящее время технологии производства тепловой энергии не соответствуют современным требованиям и характеризуются как низкоэффективные. При наличии морального и физического износа оборудования на источнике положение значительно усугубляется.

Предлагаемое решение – установка в котельных турбогенераторов и организация комбинированного производства тепловой и электрической энергии позволяет повысить эффективность за счет получения дополнительных доходов от продажи вырабатываемой электроэнергии и покрытия собственных нужд.

На основании данных по работе мини-ТЭЦ №4 ОАО «Альметьевские тепловые сети» проведен расчет технико-экономических показателей.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

1) установка в котельных газопоршневых агрегатов позволяет повысить рентабельность производства за счет выработки электрической энергии на тепловом потреблении при условии ее последующей реализации;

2) срок окупаемости проектов по созданию источников автономного энергоснабжения составляет 6-8 лет.

УДК 621.311.21

cyberpedia.su

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ТРУБ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г. ВОЛЖСКОГО

УДК 621.64

Карнаухов Андрей Викторович

Московский энергетический институт филиал в г. Волжском

студент

Аннотация

В данной статье проводится анализ статистических данных отказов трубопроводов различного диаметра.

Ключевые слова: надежность, показатели надежности, тепловые сети, трубопроводы

Библиографическая ссылка на статью:

Карнаухов А.В. Статистический анализ количественной оценки показателей надежности труб тепловых сетей г. Волжского // Современная техника и технологии. 2017. № 6 [Электронный ресурс]. URL: http://technology.snauka.ru/2017/06/13595 (дата обращения: 08.02.2019).

Система централизованного теплоснабжения является технически сложной, состоящей из большого количества последовательно соединенных элементов. Объект исследования – трубы тепловых сетей г. Волжского. На сегодняшний момент она имеет значительный износ. Актуальность заключается в аргументированном обосновании реконструкции магистральных теплопроводов тепловых сетей. Данный вопрос ранее не исследовался.

Целью работы является выявление наиболее ненадёжных трубопроводов тепловых сетей. Для решения этой задачи: рассчитаны математическое ожидание, дисперсия случайной величины и среднеквадратичное отклонение. Интенсивность отказов материально и качественно представлены графически.

По типу система теплоснабжения г. Волжского открытая с непосредственным водоразбором сетевой воды на нужды горячего водоснабжения. Регулирование отпуска тепловой энергии – центральное качественное. Тепловые сети много кольцевые, разветвленные, тупиковые, 2- трубные и от ЦТП: 3-х и 4-х трубные.

Общая протяженность труб тепловых сетей 358 233 п. м., материальная характеристика 59 299 м2. Графически характеристика тепловых сетей представлена на рис. 1. и рис. 2.

Рис. 1 – Распределение длин трубопроводов различных диаметров от года прокладки

Рис.2 – Удельный состав тепловых сетей

Исследованию подвергались 15 категорий труб различного диаметра от 50 мм до 1200 мм. В таблице 1 представлены данные по отказам трубопроводов различного диаметра по годам, а также их протяженность.

Таблица 1 – Количество отказов на тепловых сетях

| Условный диаметр, мм | Протяженность , м | Количество отказов в год, шт/год | ||

2010 | 2011 | 2012 | ||

| 50 | 25137,3 | 1 | 1 | 1 |

| 70 | 45798,9 | 9 | 1 | 8 |

| 80 | 48920,6 | 1 | 9 | 9 |

| 100 | 62033,3 | 1 | 6 | 12 |

| 125 | 19057,3 | 4 | 2 | 2 |

| 150 | 32293,7 | 3 | 4 | 5 |

| 200 | 17566,1 | 3 | 0 | 1 |

| 250 | 12736,9 | 1 | 1 | 1 |

| 400 | 10348 | 6 | 3 | 1 |

| 500 | 12882,1 | 14 | 7 | 39 |

| 600 | 12411,7 | 1 | 5 | 1 |

| 700 | 2309 | 0 | 2 | 0 |

| 800 | 3830,5 | 6 | 1 | 5 |

| 900 | 1700 | 8 | 19 | 3 |

| 1200 | 4789,5 | 0 | 4 | 0 |

| Всего | 335533 | 58 | 65 | 88 |

В расчете использовались следующие показатели надёжности:

Математическое ожидание числа отказов

Интенсивность отказов зависит от времени Т и характеризуется зависимостью

Средняя интенсивность отказов рассчитывается по формуле

Дисперсия случайной величины определяется

Результаты расчётов сведём в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты исследований

| Условный диаметр, мм | λ, ч-1 | M[x], год | S2, год2 | σ, год | |||

2010 | 2011 | 2012 | среднее | ||||

| 50 мм | 0,0001142 | 0,0001142 | 0,0001142 | 0,0001142 | 1 | 1,5 | 1,225 |

| 70 мм | 0,0010274 | 0,0001142 | 0,0009132 | 0,0006849 | 6 | 53,99 | 7,348 |

| 80 мм | 0,0001142 | 0,0010274 | 0,0010274 | 0,000723 | 6,33 | 60,15 | 7,756 |

| 100 мм | 0,0001142 | 0,0006849 | 0,0013699 | 0,000723 | 6,33 | 60,15 | 7,756 |

| 125 мм | 0,0004566 | 0,0002283 | 0,0002283 | 0,0003044 | 2,67 | 10,66 | 3,266 |

| 150 мм | 0,0003425 | 0,0004566 | 0,0005708 | 0,0004566 | 4 | 23,99 | 4,898 |

| 200 мм | 0,0003425 | 0 | 0,0001142 | 0,0001522 | 1,33 | 2,67 | 1,633 |

| 250 мм | 0,0001142 | 0,0001142 | 0,0001142 | 0,0001142 | 1 | 1,5 | 1,225 |

| 400 мм | 0,0006849 | 0,0003425 | 0,0001142 | 0,0003805 | 3,33 | 16,66 | 4,082 |

| 500 мм | 0,0015982 | 0,0007991 | 0,0044521 | 0,0022831 | 20 | 599,86 | 24,492 |

| 600 мм | 0,0001142 | 0,0005708 | 0,0001142 | 0,0002664 | 2,33 | 8,16 | 2,857 |

| 700 мм | 0 | 0,0002283 | 0 | 7,61E-05 | 0,67 | 0,67 | 0,816 |

| 800 мм | 0,0006849 | 0,0001142 | 0,0005708 | 0,0004566 | 4 | 23,99 | 4,898 |

| 900 мм | 0,0009132 | 0,0021689 | 0,0003425 | 0,0011416 | 10 | 149,97 | 12,246 |

| 1200 мм | 0 | 0,0004566 | 0 | 0,0001522 | 1,33 | 2,67 | 1,633 |

| среднее | 0,0004414 | 0,0004947 | 0,0006697 | 0,0005353 | 4,69 | 32,97 | 5,742 |

Пересчитав показатели интенсивности отказов λ в повреждаемость на метр трубы и повреждаемость м2, построим следующий график рис. 3.

Рис. 3 – График удельной интенсивности отказов теплопроводов различного диаметра.

Из графика, изображенного на рисунке 3 видно, что наибольшему повреждению подвержены трубопроводы диаметром 500 мм и 900 мм, относящиеся к магистральным, занимающие в общем объёме тепловой сети 13,63% площади и 4,35% протяженности. В то же время самыми устойчивыми к износу являются трубы 200 мм и 250 мм, 11,45% и 9,03% соответственно.

Аварийные очаги возникают в первую очередь из-за значительного физического износа теплопроводов вследствие длительного срока эксплуатации. Наиболее значимые причины: старение металла, внутренняя и внешняя коррозии. Для труб, находящихся в эксплуатации длительное время рекомендуется увеличивать число плановых проверок, пока заменить их не станет экономически целесообразно.

Для обеспечения безопасной и эффективной работы при управлении режимами эксплуатации и ремонта необходимо знать фактический уровень надежности тепловых сетей с учетом воздействия реальных эксплуатационных факторов. Поэтому актуальной задачей является разработка методов и математических моделей количественной оценки показателей эксплуатационной надежности и их прогнозирование. Полученные результаты могут быть использованы при в дальнейших разработках.

Библиографический список

- Труханов В.М., Тарнаев А.Г. Надёжность и диагностика сложных систем. – М.: Издательский дом «Спектр», 2016. – 175 с.

Все статьи автора «Карнаухов Андрей Викторович»

technology.snauka.ru