ОЦЕНКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ | Предотвращение аварий зданий и сооружений

Павлова Галина Анатольевна – Директор энергетического управления

ООО «ВЕЛД», г. Магнитогорск, Челябинская область,

кандидат военных наук

Павлова Елена Николаевна – Инженер энергетического управления

ООО «ВЕЛД», г. Магнитогорск, Челябинская область

Введение

Энергосбережение зданий и сооружений во всем мире относится к проблеме государственного масштаба. Решения по проведению энергосберегающей политики, принятые Госстроем России, послужили началом перехода отечественного строительного комплекса на энергосберегающие технологии. В условиях дефицита и постоянного увеличения цен на энергоносители задача повышения эффективности использования энергетических ресурсов приобретает приоритетное значение. Дешевизна и кажущаяся неисчерпаемость запасов новых энергоносителей обусловили расточительный характер их использования, который наиболее ярко проявился в строительной отрасли. Однако сейчас самым актуальным является вопрос, связанный именно с потреблением энергии жилыми и общественными зданиями. Расходы энергоресурсов на строительство и эксплуатацию зданий и сооружений достигают 40–60% от общих энергозатрат. Результаты многочисленных исследований, посвященных изучению проблем энергосбережения, показывают, что наибольшее количество энергии тратится на отопление, горячее водоснабжение, покрытие потерь при транспортировке энергии, охлаждение воздуха в системах кондиционирования, искусственное освещение. Поэтому с момента выхода в свет серии нормативно-технических документов, в которых изложены основные теплотехнические требования, предъявляемые ко всем строящимся и реконструируемым объектам, усилия проектировщиков были направлены на поиск технических решений, обеспечивающих повышение уровня тепловой защиты зданий и сокращения расходов на их эксплуатацию. Основная задача сегодня – возведение новых утепленных построек, которые позволят экономить энергетические ресурсы, а также реконструкция старого жилищного фонда при помощи современных энергосберегающих материалов.

Результаты исследований

На сегодняшний день имеется не только достаточно проработанная нормативная база, направленная на усиление режима энергосбережения в строительстве, но и законодательная основа для реализации мер по достижению высокого уровня энергоэффективности объектов. В начале 90-х годов вышел в свет целый пакет директивных и нормативных документов, создавших основу для подготовки Федерального закона «Об энергосбережении». Принятие указанного выше Закона послужило «толчком» для разработки и реализации региональных и муниципальных программ энергосбережения, исполнение которых оперативно отслеживалось как со стороны государства, так и со стороны региональных органов власти. В последующие годы был принят ряд законодательно-правовых актов и директивных документов, направленных на решение задач рационального использования энергии, прежде всего, Федеральный закон «Об энергосбережении» и Постановление правительства РФ «О федеральной целевой программе «Энергосбережение России». Необходимость решения поставленных программой задач обусловила разработку серии нормативно-технических документов, устанавливающих достаточно жесткие нормы и стандарты теплозащиты зданий. В настоящее время основные теплофизические требования, предъявляемые ко всем строящимся и реконструируемым объектам, изложены в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и в своде правил к нему СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». В СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» приведена классификация энергопотребляющих объектов в зависимости от степени отклонения расчетных или измеренных нормализованных значений удельных расходов тепловой энергии на отопление объекта от нормируемого значения. При этом для новых и реконструируемых зданий установлено 3 класса энергоэффективности: дома очень высокой («А»), высокой («В») и нормальной («С») энергоэффективности, а для эксплуатируемых зданий — два класса: дома низкой («D») и очень низкой («Е») энергоэффективности. Как видно из таблицы 3 СНиП 23-02-2003, показатель энергоэффективности зданий класса «А» более чем в два раза превышает нормативное значение. Европейский подход к оценке энергоэффективности зданий отличается от российского подхода. Например, в России малоэтажный жилой дом (площадью 140 м

Во многих городах и регионах России начинают реализовываться программы энергосбережения. Город Магнитогорск Челябинской области не является исключением.

Магнитогорск с населением 410 тыс. человек расположен в зоне с умеренным, резко-континентальным климатом. Отопительный сезон в среднем продолжается с первого октября по пятое мая (7 месяцев). Расчетная температура по параметрам В составляет минус 34°С. Среднемесячные температуры воздуха в самый холодный период (декабрь-февраль) в последние три года составляют около минус 10°С с 3÷5-кратным понижением до минус 35°С в течение 5-7 дней.

В жилой застройке города преобладают здания постройки после 1950-х годов двадцатого века. Для оценки уровня энергетической эффективности зданий разных лет ввода в эксплуатацию был проведен анализ годового удельного потребления теплоты на отопление и горячее водоснабжение на 1 м2

площади (q, кВт*ч/(м2*год)). Количество потребляемой теплоты принималось по показаниям приборов учета и контроля, установленных на тепловых вводах в здания. Сравнение проводилось выборочно для отдельных зданий города по значениям, принятым европейскими стандартами потребления теплоты. Результаты анализа показаны на рисунке.

Уровень энергетической эффективности зданий жилой застройки г. Магнитогорска

Классы энергоэффективности приняты по европейскому стандарту и составляют: для класса А (отлично) q<145 кВт*ч/(м2*год), класса В (очень хорошо) q=145…177 кВт*ч/(м2*год), класса С (хорошо) q=177…208 кВт*ч/(м2*год), класса D (посредственно) q=208…240 кВт*ч/(м2*год), класса E (плохо) q=240…272 кВт*ч/(м2*год), класса F (очень плохо) q=272…303 кВт*ч/(м2*год).

Данные показывают, что здания по потреблению теплоты попадают в классы C, D, Е и F, что говорит о необходимости проведения мероприятий по повышению уровня энергоэффективности. Несмотря на то, что требования к уровню теплозащиты зданий неоднократно повышались, величина удельного потребления теплоты претерпевает не столь значительные колебания. В течение рассматриваемого диапазона времени (пятьдесят пять лет) в зданиях жилой застройки не наблюдается строгой зависимости энергозатрат от нормируемых значений.

Выводы

Для достижения требуемого уровня теплозащиты и достижения показателей европейского и отечественного стандартов в городе Магнитогорске и Челябинской области действует программа энергосбережения, включающая в себя следующие основные направления: проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений, улучшение теплоизоляционных характеристик зданий при помощи качественных современных утеплителей, применение высокоэффективных инженерных систем с использованием возобновляемых источников (тепловых насосов, рекуператоров), активную работу по информированию как специалистов, так и простых граждан по широким аспектам экономии и рационального использования ТЭР, проведение обучающих семинаров; организацию выставок энергосберегающего оборудования, приборов учета и САР расхода ТЭР, освоение выпуска энергоэффективного и энергосберегающего оборудования и приборов.

prevdis.ru

Методика определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов – Здания высоких технологий – Инженерные системы

Главная|Журнал|Весна 2015|Методика определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домовМетодика определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных домов

Александр Наумов, Дмитрий КапкоЧерез определённый интервал времени необходимо подтверждать класс энергетической эффективности зданий. При этом зачастую для присвоения такого же класса энергетической эффективности, как при вводе в эксплуатацию, необходимо модернизировать инженерные системы зданий, снижая их энергопотребление. Глубокий анализ методологии контроля энергопотребления инженерных систем зданий выполнен в США, Канаде, странах Европейского Союза.

Методы верификации энергоэффективности зданий

В мировой практике используется четыре основных метода верификации энергетической эффективности зданий:

A) Метод краткосрочных измерений. Основывается на комбинации краткосрочных измерений энергопотребления отдельного инженерного оборудования или инженерных систем (чаще всего модернизированных), при этом энергопотребление всего здания оценивается аналитически с помощью статистических данных и данных производителя инженерного оборудования;

B) Метод продолжительных серий измерений. Основывается на периодических или непрерывных измерениях энергопотребления отдельного инженерного оборудования или инженерных систем (чаще всего модернизированных), при этом энергопотребление всего здания оценивается аналитически с помощью статистических данных и данных производителя инженерного оборудования;

D) Расчётно-экспериментальный метод на базе компьютерного моделирования. Основывается на проведении компьютерного моделирования энергопотребления (чаще всего здания в целом).

Каждый из методов имеет свою специфику и область применения, однако, в качестве наиболее объективного и адекватного метода для оценки энергопотребления здания и присвоения соответствующего класса энергетической эффективности, специалистами признан метод С.

Преимущества использования приборов учёта энергоносителей

Оснащение приборами учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении является обязательным, как для жилых многоквартирных зданий (согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»), так и для общественных (согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»). Более того, СП 118.13330 регламентирует установку приборов автономного учёта расхода энергии и воды для всех групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, отдельно, что крайне актуально для многоквартирных домов с устройством помещений общественного назначения (магазинов, учреждений различной деятельности, спортивного клуба и т. д.).

Оснащение приборами учёта тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии и газа при централизованном снабжении является обязательным, как для жилых многоквартирных зданий (согласно СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»), так и для общественных (согласно СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»). Более того, СП 118.13330 регламентирует установку приборов автономного учёта расхода энергии и воды для всех групп помещений, принадлежащих разным организациям или собственникам, отдельно, что крайне актуально для многоквартирных домов с устройством помещений общественного назначения (магазинов, учреждений различной деятельности, спортивного клуба и т. д.).

Использование в качестве инструментального контроля потребления энергетических ресурсов приборов коммерческого учёта тепловой энергии, воды, электрической энергии обеспечивает ряд преимуществ над другими вариантами верификации:

- достаточно высокая точность определения расходов энергии, основанная на единой системе требований к приборам;

- возможность архивирования измеряемых значений и их интегрирование в любой заданный период времени, в том числе за календарный год или отопительный период;

- возможность объективного контроля измерений, как со стороны домовладельцев, так и со стороны энергоснабжающих организаций, а при необходимости и органами государственного строительного надзора, на которые возложена функция контроля и надзора за энергопотреблением зданий и сооружений.

Процедура учёта расходов энергии позволяет с помощью несложных расчётов привести результаты замеров к стандартным условиям, включая сопоставление расчётного периода по климатическим характеристикам со стандартным годом.

Методика определения класса энергоэффективности зданий

Специалистами ООО «НПО ТЕРМЭК» по заказу Минобрнауки РФ, ПРООН, ГЭФ «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации» разработана «Методика маркировки и определения класса энергетической эффективности эксплуатируемых жилых многоквартирных зданий». Следует отметить, что в качестве эксплуатируемых зданий в данном случае рассматриваются здания, введённые в эксплуатацию не менее трёх лет назад и заселённые не менее, чем на 75 %. Такие условия связаны с тем, что за это время конструкции здания приобретают равновесную влажность с восстановлением заданного уровня теплозащиты, а внутренние тепловыделения приближаются к статистически достоверным показателям.

Предложенная методика позволяет собственникам многоквартирных домов декларировать и уровень энергопотребления, и класс энергоэффективности. Если продекларированные показатели удовлетворяют действующим на период проверки нормативам, то зданию может быть присвоен соответствующий класс энергоэффективности с установлением на фасаде таблички с указанием подтверждённого класса.

|

|

| Многоквартирный дом в Москве по Красностуденческому проезду, д. 6 |

Апробация методики

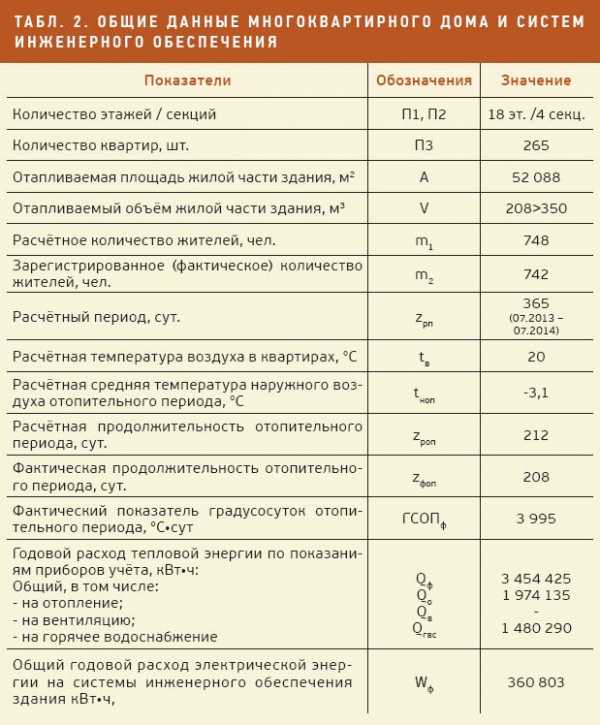

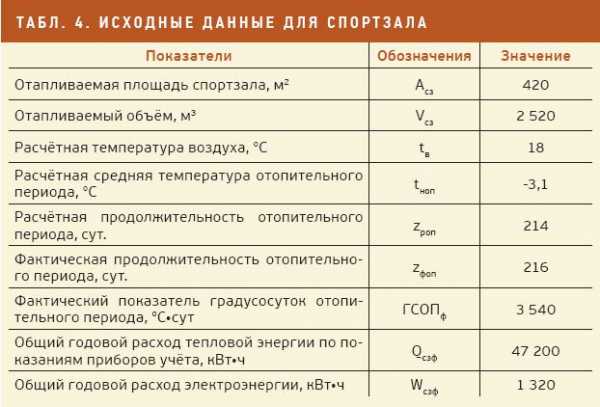

Данная методика апробирована на пилотном проекте многоквартирного дома в Москве по Красностуденческому проезду, д. 6. Это 18‑этажный 265‑квартирный жилой дом повышенной энергетической эффективности с подземной автостоянкой и спортзалом на 18 этаже, который был запроектирован в 1999–2000 годах, а введён в эксплуатацию в 2003 году. Общие данные (табл. 1) представлены правлением товарищества собственников жилья (ТСЖ). Дом полностью заселён и эксплуатируется в нормальном режиме службами ТСЖ.

Исходные данные для расчёта получены на основании исполнительной документации и фактических годовых накопительных показаний приборов учёта тепловой и электрической энергии (табл. 2–4). Узлы учёта зарегистрированы в ОАО «Мосгортепло» и ОАО «Мосэнергосбыт», обеспечены техническим обслуживанием и имеют статус узлов «коммерческого учёта» энергоресурсов. По показаниям этих приборов ТСЖ осуществляет финансовые расчёты с энергоснабжающими организациями.

Общедомовые приборы учёта расхода электрической энергии – двухтарифные (день/ночь). Они фиксируют расход электроэнергии всех энергопотребителей систем инженерного обеспечения жилой части, подземной автостоянки и спортзала.

Определение класса энергоэффективности здания

Расчёты энергопотребления представлены в таблице 5. Полученные значения удельных расходов энергии необходимо привести к стандартным условиям. Величина коэффициента приведения климатических условий равна:

- для жилой части – 1,22;

- для подземной автостоянки – 1,32;

- для спортзала – 1,27.

Приведённые удельные характеристики расходов тепловой энергии равны:

- для жилой части здания – 46,2 кВт•ч/м2;

- для подземной автостоянки – 114,7 кВт•ч/м2;

- для спортзала – 142,7 кВт•ч/м2.

Общая приведённая удельная характеристика расхода тепловой энергии равна 51,9 кВт• ч/м2.

Сопоставим полученные результаты с требованиями по классам энергоэффективности согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» (табл. 6) [4]. Для перехода к удельным нормативным показателям с учётом климатических характеристик района застройки следует учесть расчётный показатель ГСОП отопительного периода и среднюю высоту жилых помещений.

Сравнивая полученное значение удельного расхода тепловой энергии с общим приведённым показателем, получаем 62 %. Сравнение даёт основание по расходу на отопление и вентиляцию отнести здание к наивысшему классу энергетической эффективности – классу А [2].

Рассмотрим, как корреспондируются полученные значения с московскими требованиями [3]. С 1 октября 2010 года нормируемое значение удельного годового расхода энергии на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснабжение систем инженерного обеспечения составляет 160 кВт•ч/м2. К полученному значению удельных расходов тепловой энергии на отопление и вентиляцию добавляем расходы тепловой энергии на горячее водоснабжение и средневзвешенный расход на электропотребление, и в результате получаем – 88 кВт•ч/м2. Сравнение полученного значения с нормируемым даёт 45 % экономии, что позволяет сделать вывод о соответствии здания наивысшему классу энергоэффективности А и требованиям Москвы [3].

С 1 октября 2016 года нормируемое значение удельного годового расхода энергии составит 130 кВт•ч/м2 [3]. Тогда сравнение даст результат – 32 % экономии, а зданию будет присвоен класс энергетической эффективности B+ (повышенный). Для присвоения дому класса энергетической эффективности А необходимо будет произвести модернизацию инженерных систем (с целью снижения энергопотребления).

С 1 октября 2016 года нормируемое значение удельного годового расхода энергии составит 130 кВт•ч/м2 [3]. Тогда сравнение даст результат – 32 % экономии, а зданию будет присвоен класс энергетической эффективности B+ (повышенный). Для присвоения дому класса энергетической эффективности А необходимо будет произвести модернизацию инженерных систем (с целью снижения энергопотребления).

Для того, чтобы минимизировать при этом затраты, необходимо проанализировать энергопотребление каждой системы (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, электроснабжения на освещение, приводов вентиляторов и насосов, лифтов и т. д.) в отдельности. На сегодняшний день это представляется затруднительным и требует значительных трудозатрат, так как нормативные документы предусматривают учёт общего расхода тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды. Поэтому при проектировании и строительстве многоквартирных жилых зданий нужно устанавливать приборы учёта энергетических ресурсов не только отдельно для каждого из функциональных потребителей (жилая зона, спортзал, автостоянка и т. д.), но и отдельно для каждой из инженерных систем.

ОБ АВТОРАХ

Александр Лаврентьевич Наумов – канд. техн. наук, генеральный директор ООО «НПО ТЕРМЭК».

Дмитрий Владимирович Капко – руководитель сектора научных исследований ООО «НПО ТЕРМЭК».

Литература

1. Методика проведения натурных теплотехнических испытаний по инструментальному определению энергетической эффективности и энергопотребления вводимых в эксплуатацию жилых и общественных зданий.

2. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 8 апреля 2011 года № 161 «Об утверждении Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов и Требований к указателю класса энергетической эффективности многоквартирного дома, размещаемого на фасаде многоквартирного дома».

3. Постановление Правительства Москвы от 5 октября 2010 года № 900‑ПП «О повышении энергетической эффективности жилых, социальных и общественно-деловых зданий в городе Москве и внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 9 июня 2009 года № 536‑ПП».

4. СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».●

Энергоэффективность , энергосервис , энергопотребление

zvt.abok.ru

Здания и помещения, коэффициенты и.

| Градусо-сутки отопительного периода , °С·сут | Стен | Покрытий и перекрытий над проездами | Перекрытий чердачных, над неотапли- ваемыми подпольями и подвалами | Окон и балконных дверей, витрин и витражей | Фонарей с вертикальным остеклением | 1 Жилые, лечебно-профилактические и детские учреждения, школы, интернаты, гостиницы и общежития | 2000 | 2,1 | 3,2 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 2 Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом | 2000 | 1,8 | 2,4 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | Примечания 1 Значения для величин, отличающихся от табличных, следует определять по формуле , (1) где – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут, для конкретного пункта;,- коэффициенты, значения которых следует принимать по данным таблицы для соответствующих групп зданий, за исключением графы 6 для группы зданий в поз.1, где для интервала до 6000 °С·сут:,; для интервала 6000-8000 °С·сут:,; для интервала 8000 °С·сут и более:,. 2 Нормируемое приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее чем в 1,5 раза выше нормируемого сопротивления теплопередаче светопрозрачной части этих конструкций. 3 Нормируемые значения сопротивления теплопередаче чердачных и цокольных перекрытий, отделяющих помещения здания от неотапливаемых пространств с температурой(), следует уменьшать умножением величин, указанных в графе 5, на коэффициент, определяемый по примечанию к таблице 6. При этом расчетную температуру воздуха в теплом чердаке, теплом подвале и остекленной лоджии и балконе следует определять на основе расчета теплового баланса. 4 Допускается в отдельных случаях, связанных с конкретными конструктивными решениями заполнений оконных и других проемов, применять конструкции окон, балконных дверей и фонарей с приведенным сопротивлением теплопередаче на 5% ниже установленного в таблице. 5 Для группы зданий в поз.1 нормируемые значения сопротивления теплопередаче перекрытий над лестничной клеткой и теплым чердаком, а также над проездами, если перекрытия являются полом технического этажа, следует принимать, как для группы зданий в поз.2. |

studfiles.net

Хронология изменений требований к энергоэффективности зданий

1. Введение

«На заседании Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России в июне 2009 года проблема энергоэффективности и энергосбережения была названа в числе основных стратегических направлений приоритетного технологического развития». [1] Комплекс мероприятий по снижению уровня энергопотребления в процессе эксплуатации здания и созданию внутри него комфортной для человека среды называется «зеленым» строительством. Очевидно, что на сегодняшний день важнейшей задачей является применение «зеленых» принципов для вновь возводимых и реконструируемых зданий. При этом по ряду причин (ограждающие конструкции не отвечают требованиям по теплоизоляции и нуждаются в существенной модернизации, инженерные сети устарели и требуют замены и т. п.) внедрение новых принципов при реконструкции становится более труднодостижимо, чем при новом строительстве.

В советский период массовое распространение получило строительство жилых, общественных и учебных зданий по типовым проектам. В наши дни здания, построенные по серийным проектам 70-х годов, зачастую технически ещё пригодны для эксплуатации, но имеют ряд несоответствий действующим нормам проектирования, в том числе по части уровня энергоэффективности и соответствия стандартам «зеленого» строительства. Соблюдение данных требований в процессе реконструкции позволило бы значительно снизить коммунальные расходы и обеспечить комфортную «устойчивую» среду внутри здания.

Исходя из вышесказанного, очевидно, что для зданий, построенных по типовым проектам 70-х годов, необходима реконструкция в соответствии с действующими в настоящее время нормами.

2. Постановка задачи

Таким образом, цель исследования заключаетсяввыявлении несоответствий требованиям по энергоэффективности зданий, построенных по типовым проектам 70-х годов ХХ века.

Для достижения поставленной цели были проанализированы изменения требований нормативных документов по тепловой защите зданий за указанный промежуток времени.

Основным показателем энергоэффективности здания является удельный расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию. На ощущение комфорта в помещении в значительной степени влияет температура поверхностей ограждающих помещение конструкций, которая обусловлена их сопротивлением теплопередаче. Рассмотрим, как менялись требования к данным показателям в нашей стране с 70-х годов ХХ века до наших дней.

Таким образом, основными задачами исследования, исходя из выше указанной цели, являются:

1) анализ обязательных к применению теплотехнических требований.

2) рассмотрение принципов «зеленого» экоустойчивого строительства в части нормативных требований по теплозащите и энергоэффективности здания.

3) разработка рекомендаций по проведенному анализу нормативных документов для реконструкция зданий, построенных по типовым проектам в советское время

3. Описание исследования

27 октября 1971 года ГОССТРОЙ СССР утвердил СНиП II-А.7–71 «Строительная теплотехника». В данном документе определены теплотехнические требования к ограждающим конструкциям вновь возводимых и реконструируемых зданий. Требования данного стандарта учитывались при проектировании зданий с 1971 г. по 1979 г.

Показатель расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию как таковой в СНиП II-А.7–71 не рассматривается. В качестве оценки экономической целесообразности тепловой защиты здания приводится методика экономического расчета сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций. Расчет производится с учетом следующих характеристик:

‒ удельные капитальные вложения в устройство системы теплоснабжения,

‒ годовые удельные затраты на отопление,

‒ нормативный срок окупаемости дополнительных капитальных вложений,

‒ коэффициент теплопроводности материала,

‒ стоимость 1 м3 конструкции.

Также приводится методика расчета целесообразного с экономической точки зрения тепловой защиты здания.

Расчетное значение сопротивления теплопередаче R0 должно быть не менее нормативного R0тр и не менее полученного экономическим расчетом R0эк. Нормативное значение сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций определяется по формуле:

,

в которой учитывается расположение наружной поверхности ограждающей конструкции, температура внутреннего воздуха (tв) и наружного воздуха в зимнее время(tн), а также нормируемый перепад между этими температурами (Δtн). Коэффициент n зависит от положения наружной ограждающей конструкции, а αв — от теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции.

14 марта 1979 года Государственным комитетом СССР по делам строительства утвержден СНиП II-3–79 «Строительная теплотехника». Здания, проектируемые с 1979 г. по 2003 г., должны были соответствовать требованиям этого стандарта. В данном документе не изменились требования к расчету сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций с точки зрения экономической целесообразности.

Нормативное сопротивление теплопередаче согласно нормам 1979 г. определяется по той же формуле, что и в СНиП II-А.7–71. Однако изменилась часть значений коэффициентов, используемых при расчете. К примеру, для зданий детских садов нормируемая величина температурного перепада в документе 1971 года для наружных стен составляет 6оС, для покрытий и чердачных перекрытий — 4оС. Тот же показатель в документе 1979 года для наружных стен и чердачных перекрытий составляет 4 оС, для покрытий — 3 оС. Очевидно, что при наблюдаемом в новом стандарте уменьшении ΔTн увеличивается требуемое значение сопротивления теплопередаче R0тр, то есть повышаются требования к теплозащитным характеристикам конструкций.

26 июня 2003 года постановлением Госстроя России утвержден СП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий», требования которого являлись обязательными к применению до 2012 г. Документом вводится понятия класса энергоэффективности здания, энергетического паспорта здания и требования по его заполнению. В СП 23–02–2003 впервые приводится методика расчета удельного расхода тепловой энергии на отопление, который оценивается как отношение расхода тепловой энергии в течение отопительного периода к отапливаемому объему здания.

Нормативное значение сопротивления теплопередачи по СП 23–02–2003 вычисляется иначе, чем по предшествующим стандартам:

R0норм = R0тр * mp,

где R0тр— значение сопротивления теплопередаче, принятое с учетом градусо-суток отопительного периода, а коэффициент mp дает поправку с учетом особенностей региона. Таким образом, в нормативе, принятом в 2003 году, появляются поправки, учитывающие климатические особенности различных районов страны.

В целом, СП 23–02–2003 претерпел значительные изменения по сравнению с предыдущим стандартом по тепловой защите зданий. Благодаря введению новых параметров оценки становится возможным решение вопроса достижения требуемого уровня теплозащиты различными техническими средствами.

30 июня 2012 года Минрегион России утвердил СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» в качестве актуализированной редакции СП 23–02–2003. На сегодняшний день требованиями именно этого нормативного документа следует руководствоваться при проектировании. В данном стандарте уточняются требования к классам энергоэффективности здания — помимо основных классов A, B, C, D и Е добавлены подклассы (А+, А++ и т. п.). Изменены требования к отклонению расчетного расхода тепловой энергии от нормируемого для каждого класса. К примеру, по требованиям 2003 года к высокому классу энергоэффективности (В) относили здания, удельный расход тепловой энергии в которых снизился на 10 % в сравнении с нормативным. В стандарте 2012 года требование изменилось с 10 % до 15 %. Также в СП 50.13330.2012 становится более точным расчет удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию — добавляются новые характеристики и коэффициенты. Например, для жилых зданий учитывается наличие поквартирного учета тепловой энергии на отопление. Кроме того, согласно новым требованиям расчет этого параметра становится обязательным.

Формула расчета сопротивления теплопередаче осталась прежней в сравнении с СП 23–02–2003, однако появился ряд дополнений к процессу расчета. Таким образом, расчет становится более точным. Также появляется новая характеристика — комплексное требование к удельной тепловой защите здания, нормативное значение которого принимается в зависимости от градусо-суток отопительного периода для рассматриваемого района строительства и от отапливаемого объема здания.

Таким образом, нормативные требования по теплозащите и энергоэффективности здания, действующие на сегодняшний день, существенно отличаются от применимых в 70-х годах ХХ века. Изменились методики расчета основных оценочных характеристик, появился ряд уточнений — учет климатических особенностей региона, расхода тепловой энергии на отопление и прочих факторов. С одной стороны, требования становятся выше, но с другой появляется вариативность способа достижения соответствия нормативным требованиям.

4. Требования по стандартам «зеленого» строительства

Помимо соблюдения обязательных к применению требований по теплозащите, для реконструируемых зданий, равно как и для вновь строящихся, важно соблюсти принципы «зеленого» экоустойчивого строительства.

14 октября 2011 года решением Совета Национального объединения строителей утвержден стандарт СТО НОССТРОЙ 2.35.4–2011 «Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания». Документвводит понятие «устойчивая среда обитания» и устанавливает рейтинговую систему его оценки. Требования данного документа не носят обязательного характера применения, однако их соблюдение ведет к снижению потребления энергетических ресурсов и повышению уровня качества и комфорта зданий. Наиболее значимым критерием оценки является категория «Энергосбережение и энергоэффективность». Её определяют 4 критерия:

‒ расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания;

‒ расход тепловой энергии на горячее водоснабжение;

‒ расход электроэнергии;

‒ удельный суммарный расход первичной энергии на системы инженерного обеспечения [11].

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию в данном случае оценивается по снижению расчетного показателя относительно базового. Базовое значение принимается по таблицам В1-В3 в приложении В. Например, для двухэтажного здания ДОУ оно составляет 32,8 Вт*ч/(м2*оС*сут). Результат сравнивается с удельным проектным значением среднесуточных удельных тепловыделений, разница оценивается в процентном соотношении.

Сопротивление теплопередаче как таковое в «зеленом» стандарте не рассматривается. В качестве отдельного критерия оценки приводится воздушно-тепловой комфорт внутренней среды здания, который оценивается по факту разработки мероприятий улучшения характеристик микроклимата, в том числе температурного режима. Отдельно учитывается возможность регулирования (автоматического или индивидуального) микроклимата.

Следовательно, точки зрения «зеленого» строительства не приводится новых методик расчета основных оценочных характеристик. Принцип оценки заключается в сравнении проектных показателей относительно базовых нормативных требований. Таким образом, целью в данном случае является не только соблюдение обязательного нормативного минимума, но и повышение относительно него уровня теплозащиты и энергоэффективности здания.

Результаты проведенного анализа нормативных документов для большей наглядности оформлены в таблицу 1:

Таблица 1

Нормативный документ, период действия | Расход тепловой энергии на отопление | Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций |

Обязательные к применению требования | ||

СНиП II-А.7–71 1971–1979 гг. | Оценивается экономическая целесообразность теплозащиты исходя из годовых затрат на отопление, теплопроводности и стоимости материала | Приводится алгоритм расчета, который в числе прочего учитывает экономическую целесообразность тепловой защиты здания |

СНиП II-3–79 1979–2003 гг. | Требования не изменились | Алгоритм расчета остался прежним, однако изменилась часть принимаемых коэффициентов |

СНиП 23–02–2003 2003–2012 гг. | — вводится понятие класса энергоэффективности здания — вводится понятие энергетический паспорт — приводится методика расчета расхода тепловой энергии на отопление | Алгоритм расчета изменился, учитываются климатические особенности региона |

СП 50.13330.2012 2012 г. — настоящее время | — уточняются требования к классам энергоэффективности здания — уточняется методика расчета тепловой энергии на отопление | Принцип расчета остался прежним, добавлены некоторые уточнения. Появилась комплексная оценка теплозащиты здания. |

Требования «зеленых» стандартов | ||

СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 | Оценивается снижение показателя относительно нормативных значений | Оценивается воздушно-тепловой комфорт в целом, в том числе улучшение температурных характеристик внутреннего микроклимата здания |

5. Заключение

В данной работе произведен хронологический анализ требований к энергоэффективности зданий и выявлены изменения в нормативных документах по расходу тепловой энергии на отопление и сопротивление теплоперередаче ограждающий конструкций.

Проведенный анализ показал, что с 1970-х годов существенно изменились теплотехнические требования и методики расчета показателей, появились новые оценочные характеристики и такие термины, как «зеленое» строительство, класс энергоэффективности здания и т. п. Из вышесказанного следует, что реконструкция зданий, построенных по типовым проектам в указанный период времени, требует не просто доработки, а полного пересмотра комплекса мер по увеличению энергетической эффективности в соответствии с требованиями современных стандартов и принципами «зеленого» строительства.

Литература:

- С. А. Болотин, А. И. Гуринов, А. Х. Дадар, З. Х. Оолакай. Оценка энергоэффективных архитектурно-строительных решений начального этапа проектирования в программе RevitArchitecture // Инженерно-строительный журнал. 2013. № 8. С. 64–91.

- Строительная теплофизика и энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций зданий: сборник трудов III Всероссийской научно-технической конференции // Под научной редакцией Н. И. Ватина. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. 88 с.

- В. Блази. «Справочник проектировщика. Строительная физика». — М.: Техносфера, 2005. — 536 с.

- В. К. Савин. «Строительная физика: энергоперенос, энергоэффективность, энергосбережение». — М.: «Лазурь», 2005. — 432 с.

- А. С. Горшков, Д. В. Немова, Н. И. Ватин «Формула энергоэффективности» // Строительство уникальных зданий и сооружений. 2013. № 7 (12). С. 49–63.

- Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач, Н. В. Шилкин «Энергоэффективные здания». — М.: АВОК-ПРЕСС, 2003, 200 с.

- СНиП II-А.7–71 «Строительная теплотехника»

- СНиП II-3–79 «Строительная теплотехника»

- СП 23–02–2003 «Тепловая защита зданий»

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»

- СТО НОССТРОЙ 2.35.4–2011 «Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки устойчивости среды обитания».

Основные термины (генерируются автоматически): тепловая энергия, требование, класс энергоэффективности здания, методика расчета, отопление, Здание, теплопередача, стандарт, удельный расход, отопительный период.

moluch.ru