4. Расчет теплового баланса помещений

Система отопления предназначена для создания в помещениях здания температурной обстановки, соответствующей комфортной для человека или отвечающей требованиям технологического процесса.

Для компенсации теплопотерь и обеспечения необходимой температурной обстановки в помещении устраивают системы отопления. Для определения тепловой мощности системы отопления помещений жилого здания составляют тепловой баланс расходов теплоты Qпотери и поступлений теплоты Qпост в виде

Qco = Qпотери – Qпост (4)

где Qогр – суммарные потери теплоты через ограждающие конструкции, Вт;

Qвент– расход теплоты на нагревание наружного воздуха при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемой притоком подогретого воздуха, Вт;

Qинф – расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха, Вт;

Qбыт– бытовые поступления теплоты, Вт.

Тепловой баланс составляют для всех помещений здания: жилых комнат, кухонь, лестничных клеток, ванных комнат и санузлов с наружными ограждающими конструкциями. Все помещения здания следует поэтажно пронумеровать: 1 этаж – 101, 102 и т.д., 2 этаж – 201, 202 и.т.д.

Подсобные помещения квартир (коридоры квартир) можно условно отнести к смежным помещениям. Отопление ванных комнат предполагается от полотенцесушителей системы горячего водоснабжения.

4.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр, Вт, с округлением до 10 Вт по формуле

Qогр = АК(tр – text)(1 + ∑β)n , (5)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, определяемая правилам обмера согласно рис.1 данных методических указаний и [2];

К – коэффициент теплопередачи ограждающей

конструкции принимают из таблицы 2,

Вт/м

tр – расчетная температура воздуха в помещении, принимаемая по таблице 1 ГОСТ 30494 и равная минимальному значению оптимальной температуры;

text – расчетная температура наружного воздуха, оС, таблица 1;

∑β – добавочные теплопотери в долях от основных потерь;

n – то же, что и в формуле (3).

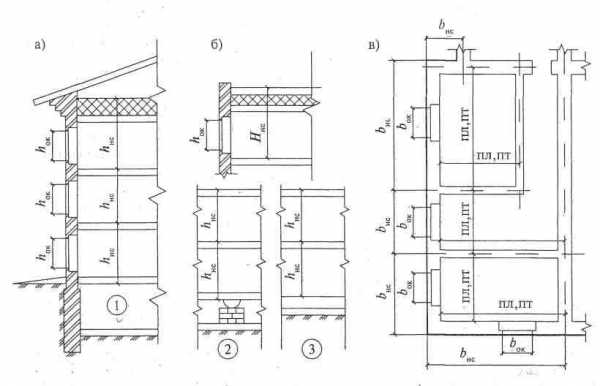

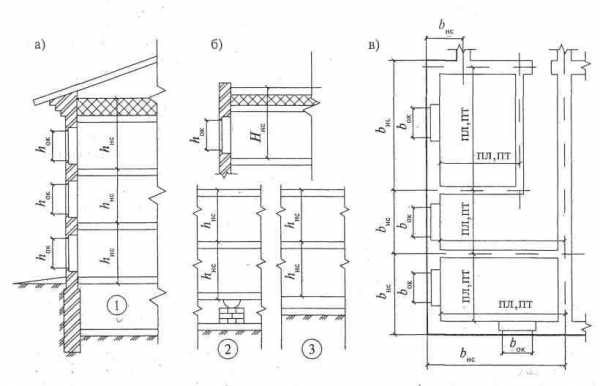

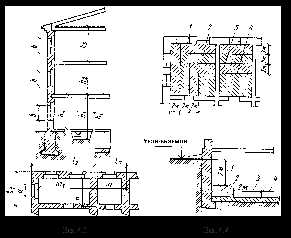

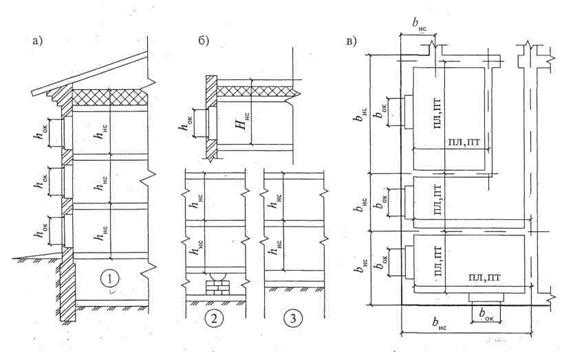

Рис.1. Правила обмера ограждающих конструкций:

а – разрез здания с чердачным перекрытием; б – разрез здания с совмещённым покрытием;

в – план здания; 1 – пол над подвалом; 2 – пол на лагах; 3 – пол на грунте.

Добавочные теплопотери через ограждения, выраженные коэффициентом β, подразделяют на несколько видов.

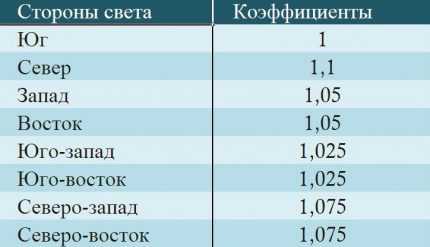

1) Добавка на ориентацию ограждения по сторонам света принимается для всех наружных вертикальных ограждений. Для северной, северо – восточной, северо – западной, восточной ориентацией β1 = 0,1; юго – восточной и западной β1 = 0,05; южной и юго – западной β1 = 0.

2) Добавка β2 = 0,05 вводится для необогреваемого пола первого этажа над холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 ºС и ниже.

3) Добавка на угловое помещение, имеющее две и более наружных стен. В угловом помещении жилого дома температуру внутреннего воздуха принимают на 2 ºС выше, чем в рядовом помещении. В здании другого назначения увеличенные теплопотери учитываются коэффициентом β3 = 0,05 к основным теплопотерям вертикальных наружных ограждений.

4) Добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери здания, не оборудованные воздушно – тепловой завесой, при их кратковременном открытии, прибавляется к основным теплопотерям дверей. В здании высотой Н для тройных дверей с двумя тамбурами

4.2. Воздухообмен в жилых помещениях организуется на основе естественного поступления наружного воздуха за счет проветривания и поступления воздуха через неплотности в светопрозрачных конструкциях. Первый вариант называется естественной вентиляцией и проводится проветриванием с использованием форточек и воздушных клапанов. Второй вариант – инфильтрацией. При использовании пластиковых окон величина инфильтрационного воздуха мала и не сопоставима с санитарной нормой. Расчет инфильтрации следует проводить при деревянных рамах в раздельных переплетах старой конструкции. Удаление загрязненного воздуха из жилых комнат предусматривается из кухни и санузла посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Расход вентиляционного воздуха из жилых комнат рассчитывается по норме 3 м³/ч на 1 м² площади пола.

4.2.1. Расход теплоты на нагрев воздуха естественной вентиляции

Qвент, Вт, определяется по формуле

Qвент = 0.28·Ln ·ρ·с·(tp – t ), (6)

), (6)

где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, равный Ln = 3·Аn , здесь Аn– площадь пола помещения, м2;

ρ – плотность воздуха в помещении, 1,2 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг0С;

tp, t – то же, что в формуле (5).

– то же, что в формуле (5).

4.2.2. Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха

Qинф, Вт, следует определять по формуле

Qинф = 0,28 ∑Gi·с(tр – ti), (7)

где ∑Gi – расход инфильтрационного воздуха, кг/ч.

Расход инфильтрационного воздуха, кг/ч, определяемый по формуле

, (8)

где – индексы 1 относятся к окнам, балконным дверям; 2– к наружным дверям лестничной клетки;

А– площадь ограждения, м2;

К– коэффициент, учитывающий нагревание инфильтрационного воздуха в ограждении, встречным тепловым потоком:

К1= 0,7- для окон и балконных дверей с тройными раздельными переплётами;

К1= 0,8 – для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплётами;

К1= 0,9 – для окон и балконных дверей со спаренными переплётами;

К1= 1 – для окон и балконных дверей с одинарными переплётами;

К2= 1- для входных наружных дверей.

Ru – сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций,

м2·ч·Па/кг;

R

Rи,1=0,38 м2·ч·Па2/3/кг- двойное остекление в раздельных деревянных переплётах;

Rи,1 = 0,56 м2·ч·Па2/3/кг – тройное остекление в раздельно-спаренных деревянных переплётах;

Rи,1 = 0,6-1,04 м2·ч·Па2/3/кг – остекления в металлопластиковых переплётах;

Rи,2 = 0,14 м2·ч·Па1/2/кг – наружные входные двери лестничной клетки;

ΔPi – расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции, Па, на расчетном этаже.

Разность давлений по разные стороны ограждающей воздухопроницаемой конструкции определяется по формуле

, (9)

где Н – высота здания, м, от уровня отметки земли до верха вытяжной шахты;

hi – расчетная высота, м, от уровня земли до центра окон, дверей;

–плотность

кг/м3,

соответственно наружного воздуха и

воздуха в помещении;

–плотность

кг/м3,

соответственно наружного воздуха и

воздуха в помещении;

–скорость ветра, в январе м/с;

–аэродинамические

коэффициенты соответственно для

наветренной и подветренной поверхностей

ограждений здания принимаемые

–аэродинамические

коэффициенты соответственно для

наветренной и подветренной поверхностей

ограждений здания принимаемые  =

0,8 и

=

0,8 и

=

– 0,6;

=

– 0,6;

– коэффициент учета изменения скоростного

давления ветра в зависимости от высоты

здания, принимается по таблице 22 [2].

– коэффициент учета изменения скоростного

давления ветра в зависимости от высоты

здания, принимается по таблице 22 [2].4.3. Бытовые теплопоступления в помещениях жилых зданий (комнатах и кухнях) определяются по формуле

Qбыт = 10· Аn , (10)

где Аn – площадь пола комнаты или кухни, м2.

4.4. Расчетные тепловые потери помещений Qрасч, Вт, жилого здания, оборудованного естественной вытяжной вентиляцией, определяются по следующим формулам

– для жилой комнаты

Qрасч = Qогр + Qвент – Qбыт; (8)

– для кухни

Qрасч = Qогр + Qинф – Qбыт; (9)

– для лестничной клетки

Qрасч = Qогр + Qинф. (10)

Расчет теплового баланса помещений здания выполняют в табличной форме.

Таблица 3 – Расчет теплового баланса помещений здания

№ наименование помещения, tр, оС | Ограждающие конструкции | Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции к, Вт/м2оС | Расчетная разность температур (tр-text), оС | Поправочный коэффициент, n | Добавочные потери теплоты | |||||||

Наименование | Ориентация | Размеры a×b, м | Площадь А, м2 | На ориентацию β1 | На угловое помещение β2 | На холодные полы β3 | На наружные входные двери β4 | 1+Σβ | ||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Продолжение таблицы 3

Теплопотери через ограждающие конструкции, Qoгр, Вт | Суммарные тепловые потери через ограждающие конструкции Σ Qoгр, Вт | Расход теплоты на естественную вентиляцию Qвент., Вт | Бытовые теплопоступления Qбыт, Вт | Расчетные тепловые потери помещения Qрасч, Вт |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

∑Qрасч =

studfiles.net

3. Расчет теплового баланса помещений

Система отопления предназначена для создания в помещениях здания температурной обстановки, соответствующей комфортной для человека или отвечающей требованиям технологического процесса.

Для компенсации теплопотерь и обеспечения необходимой температурной обстановки в помещении устраивают системы отопления. Для определения тепловой мощности системы отопления помещений жилого здания составляют тепловой баланс расходов теплоты Qпотери и поступлений теплоты Qпост в виде

Qco = Qпотери – Qпост (4)

Qco = Qогр + Qвент(инф) – Qбыт (4´)

где Qогр – суммарные потери теплоты через ограждающие конструкции, Вт;

Qвент – расход теплоты на нагревание наружного воздуха при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемой притоком подогретого воздуха, Вт;

Qинф – расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха, Вт;

Qбыт – бытовые поступления теплоты, Вт.

Тепловой баланс составляют для всех помещений здания: жилых комнат, кухонь, лестничных клеток, ванных комнат и санузлов с наружными ограждающими конструкциями. Все помещения здания следует поэтажно пронумеровать: 1 этаж – 101, 102 и т.д., 2 этаж – 201, 202 и.т.д.

Подсобные помещения квартир (коридоры квартир) можно условно отнести к смежным помещениям. Отопление ванных комнат, санузлов, распложенных внутри здания (в типовых проектах) предполагается от полотенцесушителей системы горячего водоснабжения.

4.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр, Вт, с округлением до 10 Вт по формуле

Qогр = АК(tр – text)(1 + ∑β)n , (5)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, определяемая правилам обмера согласно рис.1 данных методических указаний и [2];

К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции принимают из таблицы 2, Вт/м2· °С;

tр – расчетная температура воздуха в помещении, принимаемая по таблице 1 ГОСТ 30494 и равна минимальному значению оптимальной температуры;

text – расчетная температура наружного воздуха, оС, таблица 1;

∑β – добавочные теплопотери в долях от основных потерь;

n – то же, что и в формуле (3).

Рис.1. Правила обмера ограждающих конструкций:

а – разрез здания с чердачным перекрытием; б – разрез здания с совмещённым покрытием; в – план здания; 1 – пол над подвалом; 2 – пол на лагах; 3 – пол на грунте.

Добавочные теплопотери через ограждения, выраженные коэффициентом β, подразделяют на несколько видов.

1) Добавка на ориентацию ограждения по сторонам света принимается для всех наружных вертикальных ограждений. Для северной, северо – восточной, северо – западной, восточной ориентацией β1 = 0,1; юго – восточной и западной β1 = 0,05; южной и юго – западной β1 = 0.

2) Добавка β2 = 0,05 вводится для необогреваемого пола первого этажа над холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 ºС и ниже.

3) Добавка на угловое помещение, имеющее две и более наружных стен. В угловом помещении жилого дома температуру внутреннего воздуха принимают на 2 ºС выше, чем в рядовом помещении. В здании другого назначения увеличенные теплопотери учитываются коэффициентом β3 = 0,05 к основным теплопотерям вертикальных наружных ограждений.

4) Добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери здания, не оборудованные воздушно – тепловой завесой, при их кратковременном открытии, прибавляется к основным теплопотерям дверей. В здании высотой Н для тройных дверей с двумя тамбурами β4 = 0,2·Н, для двойных дверей с тамбуром β4 = 0,27·Н, для двойных дверей без тамбура β4 = 0,34·Н, для одинарных дверей β4 = 0,22·Н.

4.2. Воздухообмен в жилых помещениях организуется на основе естественного поступления наружного воздуха за счет проветривания и поступления воздуха через неплотности в светопрозрачных конструкциях. Первый вариант называется естественной вентиляцией и проводится проветриванием с использованием форточек и воздушных клапанов. Второй вариант – инфильтрацией. При использовании пластиковых окон величина инфильтрационного воздуха мала и не сопоставима с санитарной нормой. Расчет инфильтрации следует проводить при деревянных рамах в раздельных переплетах старой конструкции. Удаление загрязненного воздуха из жилых комнат предусматривается из кухни и санузла посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Расход вентиляционного воздуха из жилых комнат рассчитывается по норме 3 м³/ч на 1 м² площади пола.

3.2.1. Расход теплоты на нагрев воздуха естественной вентиляции

Qвент, Вт, определяется по формуле

Qвент = 0.28·Ln ·ρ·с·(tp – t), (6)

где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, равный Ln = 3·Аn, здесь Аn– площадь пола помещения, м2;

ρ – плотность воздуха в помещении, 1,2 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг0С;

tp, t – то же, что в формуле (5).

3.2.2. Бытовые теплопоступления в помещениях жилых зданий (комнатах и кухнях) определяются по формуле

Qбыт = 10· Аn , (7)

где Аn – площадь пола комнаты или кухни, м2.

3.2.3. Расчетные тепловые потери помещений Qрасч, Вт, жилого здания, оборудованного только естественной вытяжной вентиляцией, определяются по следующим формулам

– для жилой комнаты

Qрасч = Qогр + Qвент – Qбыт; (8)

– для кухни

Qрасч = Qогр – Qбыт; (9)

– для лестничной клетки

Qрасч = Qогр. (10)

Расчет теплового баланса помещений здания выполняют в табличной форме.

Таблица 3 – Расчет теплового баланса помещений здания

№ наименование помещения, tр, оС | Ограждающие конструкции | Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции к, Вт/м2оС | Расчетная разность температур (tр-text), оС | Поправочный коэффициент, n | Добавочные потери теплоты | |||||||||||

Наименование | Ориентация | Размеры a×b, м | Площадь А, м2 | На ориентацию β1 | На угловое помещение β2 | На холодные полы β3 | На наружные входные двери β4 | 1+Σβ | ||||||||

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||

Теплопотери через ограждающие конструкции, Qoгр, Вт | Суммарные тепловые потери через ограждающие конструкции Σ Qoгр, Вт | Расход теплоты на естественную вентиляцию Qвент., Вт | Бытовые теплопоступления Qбыт, Вт | Расчетные тепловые потери помещения Qрасч, Вт |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

∑Qрасч =

studfiles.net

Расчёт систем кондиционирования и вентиляции. Тепловой баланс.

Расчёт системы кондиционирования и вентиляции начинается с составления теплового баланса помещения. На данном этапе необходимо учесть основные критерии, оказывающие непосредственное воздействие на воздушную среду помещения.Определим все поступления и потери тепла в объёме помещения. Тепловые нагрузки можно условно разделить на два основных типа:

1) Внешние тепловые нагрузки.

– Изменение состояния воздуха внутри помещения, возникающее из-за разности температур уличного воздуха и внутреннего. Данные изменения могут носить как положительный характер (теплопоступления), так и отрицательный (теплопотери). Происходит это за счёт теплообмена через ограждающие конструкции (окна, стены, полы, кровля, перекрытия и т.д.)

– Поступление тепла за счёт солнечного излучения. Данный вид нагрузок всегда только положительный и выражается в виде ощутимого человеком тепла. Такие теплопоступления должны быть учтены в летний период года. В зимний период их можно принять незначительными. Также стоит учесть, что есть они только в дневное время.

– Приток наружного воздуха за счёт естественного теплообмена. В общем случае, конструкции помещений таковы, что всегда остаётся возможность притока воздуха через щели и зазоры. Данный вид нагрузок носит переменный характер. Зимой это приток воздуха с отрицательной температурой, летом – наоборот.

2) Внутренние тепловые нагрузки.

– Тепловыделения от технологического оборудования и бытовых приборов ( компьютеры, печи, промышленное оборудование и пр.), расположенных внутри помещения.

– Тепловыделения от ламп освещения. Данный тип тепловыделений стоит не учитывать, если установлены энергосберегающие лампы или светодиодные.

– Теплопоступления от людей в помещении.

– Специфичные источники тепла для данного помещения (производственные линии, продукты горения и т.д, от остывающей пищи).

Нагрузки второго типа всегда положительны, поэтому летом их нужно компенсировать работой системы кондиционирования. В зимний же период они позволят снизить затраты на работу системы отопления.

www.system-p.ru

Расчет теплового баланса помещений

Поиск Лекций3.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр, Вт, с округлением до 10 Вт по формуле

Qогр = АК(tр – text)(1 + ∑β)n , (5)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, определяемая правилам обмера согласно рис.1 данных методических указаний и [2];

К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции принимают из таблицы 2, Вт/м2· °С;

tр – расчетная температура воздуха в помещении, принимаемая по таблице 1 ГОСТ 30494 и равна минимальному значению оптимальной температуры;

text – расчетная температура наружного воздуха,оС, таблица 1;

∑β – добавочныетеплопотери в долях от основных потерь;

n – то же, что и в формуле (3).

Добавочные теплопотери через ограждения, выраженные коэффициентом β, подразделяют на несколько видов.

1) Добавка на ориентацию ограждения по сторонам света принимается для всех наружных вертикальных ограждений. Для северной, северо – восточной, северо – западной, восточной ориентацией β1 = 0,1; юго – восточной и западной β1 = 0,05; южной и юго – западной β1 = 0.

2) Добавка β2 = 0,05 вводится для необогреваемого пола первого этажа над холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 ºС и ниже.

3) Добавка на угловое помещение, имеющее две и более наружных стен. В угловом помещении жилого дома температуру внутреннего воздуха принимают на 2 ºС выше, чем в рядовом помещении. В здании другого назначения увеличенные теплопотери учитываются коэффициентом β3 = 0,05 к основным теплопотерям вертикальных наружных ограждений.

4) Добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери здания, не оборудованные воздушно – тепловой завесой, при их кратковременном открытии, прибавляется к основным теплопотерям дверей. В здании высотой Н для тройных дверей с двумя тамбурами β4 = 0,2·Н, для двойных дверей с тамбуром β4 = 0,27·Н, для двойных дверей без тамбура β4 = 0,34·Н, для одинарных дверей β4 = 0,22·Н.

Qнс.1 = 10,35*0,28*51*1*1,1 = 162,6 Вт

Qок.1 = 2,25*1,39*51*1*1,1 = 175,5 Вт

Qнс.2 = 15,15*0,28*51*1*1,15 = 248,8 Вт

Qок.2 = 2,25*1,39*51*1*1,15 = 183,4 Вт

Qппэ = 22*0,19*51*0,6*1 = 127,9 Вт

ƩQ = Qнс + Qок + Qппэ = 162,6+175,5+248,8+183,4+127,9 = 898,2 Вт

Данные заносятся в таб. 3

ЗАДАЧА 2

Составить тепловой баланс углового помещения кухня. Наружная стена (по наружному обмеру) 3,0×3,5 ориентирована на ЮВ, а наружная стена 3,0×4,2 ориентирована на ЮЗ. Стена, ориентированная на ЮЗ, имеет одно окно размером 1,45×1,45 м. Здание пятиэтажное с чердачной кровлей и подвалом в городе Благовещенск, расчетное помещение находится на пятом этаже, площадь пола помещения 12,8 м². Сопротивление теплопередаче наружных ограждений принять равным нормативным требуемым значениям.

3.2. Воздухообмен в жилых помещениях организуется на основе естественного поступления наружного воздуха за счет проветривания и поступления воздуха через неплотности в светопрозрачных конструкциях. Первый вариант называется естественной вентиляцией и проводится проветриванием с использованием форточек и воздушных клапанов. Второй вариант – инфильтрацией. При использовании пластиковых окон величина инфильтрационного воздуха мала и не сопоставима с санитарной нормой. Расчет инфильтрации следует проводить при деревянных рамах в раздельных переплетах старой конструкции. Удаление загрязненного воздуха из жилых комнат предусматривается из кухни и санузла посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Расход вентиляционного воздуха из жилых комнат рассчитывается по норме 3 м³/ч на 1 м² площади пола.

3.2.1. Расход теплоты на нагрев воздуха естественной вентиляции

Qвент, Вт, определяется по формуле

Qвент = 0.28·Ln ·ρ·с·(tp – t ), (6)

где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, равный Ln = 3·Аn, здесь Аn– площадь пола помещения, м2;

ρ – плотность воздуха в помещении, 1,2 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг0С;

tp, t – то же, что в формуле (5).

3.2.2. Бытовые теплопоступления в помещениях жилых зданий (комнатах и кухнях) определяются по формулеQбыт = 10· Аn , (7)

где Аn – площадь пола комнаты или кухни, м2.

3.2.3. Расчетные тепловые потери помещений Qрасч, Вт, жилого здания, оборудованного только естественной вытяжной вентиляцией, определяются по следующим формулам

Qрасч = Qогр + Qвент + Qинф – Qбыт; (8)

Данные заносим в табл.3

Задача 3

Определить тепловые потери через наружные ограждающие конструкции углового подвального помещения. Ширина наружной стены I (по наружному обмеру) 7,2м ориентирована на ЮВ, а ширина наружной стены II5,6 ориентирована на ЮЗ, высота подвала в свету 2,2 м, высота не заглубленной части стены 1,0 м. Здание трехэтажное с чердачной кровлей и подвалом в городе Благовещенск. Температура в помещении первого этажа +24оС. Подвальное помещение отапливаемое. Сопротивление теплопередаче наружных ограждений принять равным нормативным требуемым значениям.

а) б)

I-0.8

II-2м

l di54bWxMj8lOxDAQRO9I/IPVSNwYh8gGFOKM0LDcCShcnbizCC9R7MmEv6fnBMeueqquKvebs2zF JU7BK7jdZcDQd8FMflDw+fF68wAsJu2NtsGjgh+MsK8uL0pdmHDy77jWaWAU4mOhFYwpzQXnsRvR 6bgLM3ry+rA4nehcBm4WfaJwZ3meZXfc6cnTh2HPeBix+66PToF96UXTpuHwZpvn8CXWWjZ9rdT1 1fb0CCzhlv5gONen6lBRpzYcvYnMKhD3MieUDCmAESBzQePasyCBVyX/v6D6BQAA//8DAFBLAQIt ABQABgAIAAAAIQC2gziS/gAAAOEBAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABbQ29udGVudF9UeXBlc10u eG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADj9If/WAAAAlAEAAAsAAAAAAAAAAAAAAAAALwEAAF9yZWxzLy5y ZWxzUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhAPg9Ps/yAQAA8gMAAA4AAAAAAAAAAAAAAAAALgIAAGRycy9lMm9E b2MueG1sUEsBAi0AFAAGAAgAAAAhADwqBbraAAAACQEAAA8AAAAAAAAAAAAAAAAATAQAAGRycy9k b3ducmV2LnhtbFBLBQYAAAAABAAEAPMAAABTBQAAAAA= ” strokecolor=”black [3040]”/> III-2м

1.0м

IV

1.2м I

I II III IV

0.8 2 2 2

Рис. Разбивка поверхности пола а) и заглубленных частей наружных стен на расчётные зоны I – IV.2метра расстояние от наружных стен и между зонами.

Находим площади зон

I = 7,2*1,2+5,6*1,2+6,4*0,8+5,6*0,8 = 24,96м2

II = 4.4*2+3.6*2 = 16м2

III = 2.4*2+1.6*2 = 8м2

IV = 0.4*2 = 0.8м2

Определяем теплопотери п.1-3.1

Данные заносим в табл.3

Задача 4

Определить тепловые потери через наружные ограждения помещения промышленного здания, тяжесть работ 2б(внутр.t = 15oC). Размеры пола по внутреннему обмеру а)16,0м,б)18,0 м, пол расположен на грунте. Размер окон 2,0 × 3,0 м, размер ворот 4,0 × 4,0 м. Высота помещения в свету составляет 5,2 м. Расчетную температуру наружного воздуха принять по климатическим условиям города. Благовещенск.НС 1а) ориентация на СВ и емются ворота, НС 2б) ориентация на ЮВ имеется 6 окон, НС 3а) ориентация на ЮЗ имеется 4 окна.Сопротивление теплопередаче наружных ограждений принять равным нормативным требуемым значениям.

Расчитываем D,R, Kп.1-2

Табл.4

| Наименование величины | Наименование ограждающей конструкции | |||||

| Наружная стена (нс) | ППЭ | ПВЭ | Остекление, балкон.дверь (о, бд) | Входные наружные двери (нд) | Внутренняя стена (вс) | |

| Сопротивление теплопередаче R, м²·º/Вт | 2.08 | 2.85 | 2.08 | 0.33 | 1.25 | - |

| Коэффициент теплопередачи К, Вт/м²·ºС | 0.48 | 0.35 | 0.48 | 2.55 | 0.8 | 0.24 |

I-2м

II-2м

III-2м

IV

Рис. Разбивка поверхности пола а) и заглубленных частей наружных стен на расчётные зоны I – IV

Задача 5

Определить количество секций отопительного приборамарки MIXR 500для помещения кабинет врача с тепловыми потерями 2450 Вт. Температура теплоносителя в системе отопления 90/700С. Прибор установлен у наружной стены под окном. Барометрическое давление воздуха, В, составляет 975гПа. Теплоотдача подводящих трубопроводов составляет 14 % от тепловых потерь.

Рекомендуемые страницы:

poisk-ru.ru

Расчет водяного отопления: пример расчета теплового баланса

Использование воды в качестве теплоносителя в системе отопления – один из самых популярных вариантов обеспечить свой дом теплом в холодное время года. Нужно лишь правильно спроектировать, а затем выполнить монтаж системы. Иначе отопление будет неэффективным при высоких затратах топлива, что, согласитесь, крайне неинтересно при сегодняшних ценах на энергоресурсы.

Осуществить самостоятельно расчет водяного отопления (далее – СВО) без использования профильных программ невозможно, поскольку в вычислениях используются сложные выражения, определить значения которых с помощью обычного калькулятора нельзя. В этой статье мы подробно разберем алгоритм выполнения вычислений, приведем применяемые формулы, рассмотрев ход выполнения расчетов на конкретном примере.

Изложенный материал дополним таблицами со значениями и справочными показателями, которые нужны при проведении вычислений, тематическими фото и видеороликом, в котором продемонстрирован наглядный пример расчета путем использования программы.

Содержание статьи:

Расчет теплового баланса жилищной конструкции

Для внедрения обогревательной установки, где в качестве циркуляционного вещества выступает вода, требуется предварительно произвести точные .

При разработке, внедрении любой системы обогревательного типа необходимо знать тепловой баланс (далее – ТБ). Зная тепловую мощность для поддержания температуры в помещении, можно правильно подобрать оборудование и грамотно распределить его нагрузку.

Зимой помещение несет определенные тепловые потери (далее – ТП). Основная масса энергии выходит через ограждающие элементы и вентиляционные проемы. Незначительные расходы приходятся на инфильтрацию, нагревание предметов и др.

Галерея изображений

Фото из

ТП зависят от слоев, из которых состоят ограждающие конструкции (далее – ОК). Современные строительные материалы, в частности, утеплители, обладают низким (далее – КТ), благодаря чему через них уходит меньше тепла. Для домов одинаковой площади, но с разным строением ОК, тепловые затраты будут отличаться.

Помимо определения ТП, важно вычислить ТБ жилища. Показатель учитывает не только количество энергии, покидающей помещение, но и количество необходимой мощности для поддержания определенных градусных мер в доме.

Наиболее точные результаты дают профильные программы, разработанные для строителей. Благодаря им возможно учесть больше факторов, влияющих на ТП.

Наибольшее количество тепла покидает помещение через стены, пол, крышу, наименьшее – через двери, оконные проемы

С высокой точностью можно вычислить ТП жилища с помощью формул.

Общие тепловые расходы дома рассчитывают по уравнению:

Q = Qok + Qv,

Где Qok – количество тепла, покидающее помещение через ОК; Qv – тепловые расходы вентиляции.

Потери через вентиляцию учитываются в том случае, если воздух, попадающий в помещение, имеет более низкую температуру.

В расчетах обычно учитывают ОК, входящие одной стороной на улицу. Это наружные стены, пол, крыша, двери и окна.

Общие ТП Qok равны сумме ТП каждой ОК, то есть:

Qok = ∑Qst + ∑Qokn + ∑Qdv +∑Qptl + ∑Qpl,

Где:

- Qst – значение ТП стен;

- Qokn – ТП окон;

- Qdv – ТП дверей;

- Qptl – ТП потолка;

- Qpl – ТП пола.

Если пол или потолок имеет неодинаковое строение по всей площади, то ТП вычисляют для каждого участка отдельно.

Расчет теплопотерь через ОК

Для вычислений потребуются следующие сведения:

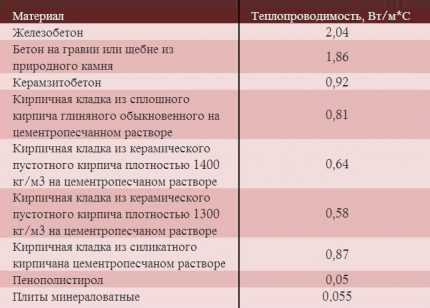

- строение стен, используемые материалы, их толщина, КТ;

- наружная температура в предельно холодную пятидневку зимы в городе;

- площадь ОК;

- ориентация ОК;

- рекомендуемая температура в жилище в зимний период.

Для вычисления ТП нужно найти общее тепловое сопротивление Rок. Для этого нужно узнать тепловое сопротивление R1, R2, R3, …, Rn каждого слоя ОК.

Коэффициент Rn рассчитывается по формуле:

Rn = B/k,

В формуле: B – толщина слоя ОК в мм, k – КТ каждого слоя.

Общее R возможно определить по выражению:

R = ∑Rn

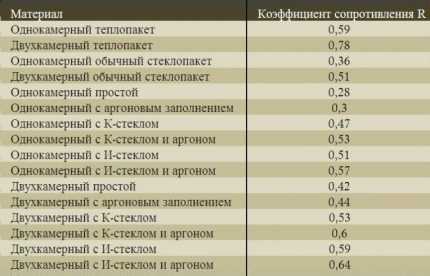

Производители дверей и окон обычно указывают коэффициент R в паспорте к изделию, поэтому рассчитывать его отдельно нет необходимости.

Тепловое сопротивление окон можно не рассчитывать, поскольку в техническом паспорте уже присутствуют необходимые сведения, что упрощает вычисление ТП

Общая формула расчета ТП через ОК выглядит следующим образом:

Qok = ∑S × (tvnt – tnar) × R × l,

В выражении:

- S – площадь ОК, м2;

- tvnt – желаемая температура в помещении;

- tnar – наружная температура воздуха;

- R – коэффициент сопротивления, рассчитывается отдельно или берется из паспорта изделия;

- l – уточняющий коэффициент, учитывающий ориентацию стен относительно сторон света.

Расчет ТБ позволяет подобрать оборудование необходимой мощности, что исключит вероятность образования дефицита тепла или его переизбытка. Дефицит тепловой энергии компенсируют путем увеличение потока воздуха через вентиляцию, переизбыток – установкой дополнительного отопительного оборудования.

Тепловые расходы вентиляции

Общая формула расчета ТП вентиляции имеет следующий вид:

Qv = 0.28 × Ln × pvnt × c × (tvnt – tnar),

В выражении переменные имеют следующий смысл:

- Ln – затраты поступающего воздуха;

- pvnt – плотность воздуха при определенной температуре в помещении;

- c – теплоемкость воздуха;

- tvnt – температура в доме;

- tnar – наружная температура воздуха.

Если в здании установлена вентиляция, то параметр Ln берется из технических характеристик к прибору. Если же вентиляция отсутствует, то берется стандартный показатель удельного воздухообмена, равный 3 м3 в час.

Исходя из этого, Ln вычисляется по формуле:

Ln = 3 × Spl,

В выражении Spl – площадь пола.

2% от всех тепловых потерь приходится на инфильтрацию, 18% – на вентиляцию. Если помещение оборудовано системой вентиляции, то в расчетах учитывают ТП через вентиляцию, а инфильтрацию во внимание не берут

Далее следует вычислить плотность воздуха pvnt при заданной в помещении температуре tvnt.

Сделать это можно по формуле:

pvnt = 353/(273+tvnt),

Удельная теплоемкость c = 1.0005.

Если вентиляция или инфильтрация неорганизованная, в стенах присутствуют щели или дыры, то вычисление ТП через отверстия следует доверить специальным программам.

В другой нашей статье мы привели подробный здания с конкретными примерами и формулами.

Пример расчета теплового баланса

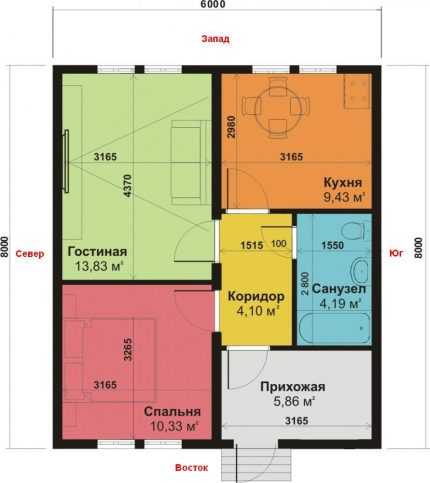

Рассмотрим дом высотой 2.5 м, шириной 6 м и длиной 8 м, располагающийся в городе Оха в Сахалинской области, где в предельно холодную 5-дневку градусник термометра опускается на -29 градусов.

В результате измерения было установлена температура грунта – +5. Рекомендуемая температура внутри конструкции составляет +21 градус.

Изобразить схему дома удобнее всего на бумаге, указав не только длину, ширину и высоту постройки, но и ориентированность относительно сторон света, а также расположение, габариты окон и дверей

Стены рассматриваемого дома состоят из:

- кирпичной кладки толщиной В=0.51 м, КТ k=0.64;

- минеральной ваты В=0.05 м, k=0.05;

- облицовки В=0.09 м, k=0.26.

При определении k лучше воспользоваться таблицами, представленными на сайте производителя, или найти информацию в техническом паспорте изделия.

Зная теплопроводность, можно подобрать максимально эффективные с точки зрения тепловой изоляции материалы. Исходя из вышеприведенной таблицы, наиболее целесообразно использовать в строительстве минераловатные плиты и пенополистирол

Напольное покрытие состоит из следующих слоев:

- OSB-плит В=0.1 м, k=0.13;

- минваты В=0.05 м, k=0.047;

- стяжки цементной В=0.05 м, k=0.58;

- пенополистирола В=0.06 м, k=0.043.

В доме подвальное помещение отсутствует, а пол имеет одинаковое строение по всей площади.

Потолок состоит из слоев:

- листов гипсокартона B=0.025 м, k= 0.21;

- утеплителя В=0.05 м, k=0.14;

- кровельного перекрытия В=0.05 м, k=0.043.

Выходы на чердак отсутствуют.

В доме всего 6 двухкамерных окон с И-стеклом и аргоном. Из технического паспорта на изделия известно, что R=0.7. Окна имеют габариты 1.1х1.4 м.

Двери имеют габариты 1х2.2 м, показатель R=0.36.

Шаг #1 – расчет теплопотерь стены

Стены по всей площади состоят из трех слоев. Вначале рассчитаем их суммарное тепловое сопротивление.

Для чего используем формулу:

R = ∑Rn,

и выражение:

Rn = B/k

Учитывая исходные сведения, получим:

Rst = 0.51/0.64 + 0.05/0.05 + 0.09/0.26 = 0.79 +1 + 0.35 = 2.14

Узнав R, можно приступить к расчетам ТП северной, южной, восточной и западной стены.

Добавочные коэффициенты учитывают особенности расположения стен относительно сторон света. Обычно в северной части во время холодов образуется “роза ветров”,в результате чего ТП с этой стороны будут выше, чем с других

Вычислим площадь северной стены:

Ssev.sten = 8 × 2.5 = 20

Тогда, подставляя в формулу Qok = ∑S × (tvnt – tnar) × R × l и учитывая, что l=1.1, получим:

Qsev.sten = 20 × (21 + 29) × 1.1 × 2.14 = 2354

Площадь южной стены Syuch.st = Ssev.st = 20.

В стене отсутствуют встроенные окна или двери, поэтому, учитывая коэффициент l=1, получим следующие ТП:

Qyuch.st = 20 × (21 +29) × 1 × 2.14 = 2140

Для западной и восточной стены коэффициент l=1.05. Поэтому можно найти общую площадь этих стен, то есть:

Szap.st + Svost.st = 2 × 2.5 × 6 = 30

В стены встроено 6 окон и одна дверь. Рассчитаем общую площадь окон и S дверей:

Sokn = 1.1 × 1.4 × 6 = 9.24

Sdv = 1 × 2.2 = 2.2

Определим S стен без учета S окон и дверей:

Svost+zap = 30 – 9.24 – 2.2 = 18.56

Подсчитаем общие ТП восточной и западной стены:

Qvost+zap =18.56 × (21 +29) × 2.14 × 1.05 = 2085

Получив результаты, подсчитаем количество тепла, уходящего через стены:

Qst = Qsev.st + Qyuch.st + Qvost+zap = 2140 + 2085 + 2354 = 6579

Итого общие ТП стен составляют 6 кВт.

Шаг #2 – вычисление ТП окон и дверей

Окна располагаются на восточной и западной стенах, поэтому при расчетах коєффициент l=1.05. Известно, что строение всех конструкций одинаково и R=0.7.

Используя значения площади, приведенные выше, получим:

Qokn = 9.24 × (21 +29) × 1.05 × 0.7 = 340

Зная, что для дверей R=0.36, а S=2.2, определим их ТП:

Qdv = 2.2 × (21 +29) × 1.05 × 0.36 = 42

В итоге через окна выходит 340 Вт тепла, а через двери – 42 Вт.

Шаг #3 – определение ТП пола и потолка

Очевидно, что площадь потолка и пола будет одинакова, и вычисляется следующим образом:

Spol = Sptl = 6 × 8 = 48

Рассчитаем общее тепловое сопротивление пола с учетом его строения.

Rpol = 0.1/0.13 + 0.05/0.047 + 0.05/0.58 + 0.06/0.043 = 0.77 + 1.06 + 0.17 + 1.40 = 3.4

Зная, что температура грунта tnar=+5 и учитывая коэффициент l=1, вычислим Q пола:

Qpol = 48 × (21 – 5) × 1 × 3.4 = 2611

Округлив, получим, что теплопотери пола составляют около 3 кВт.

В расчетах ТП нужно учитывать слои, влияющие на тепловую изоляцию, например, бетон, доски, кирпичная кладка, утеплители и др

Определим тепловое сопротивление потолка Rptl и его Q:

- Rptl = 0.025/0.21 + 0.05/0.14 + 0.05/0.043 = 0.12 + 0.71 + 0.35 = 1.18

- Qptl = 48 × (21 +29) × 1 × 1.18 = 2832

Отсюда следует, что через потолок и пол уходит почти 6 кВт.

Шаг #4 – вычисление ТП вентиляции

В помещении вентиляция организована, вычисляется по формуле:

Qv = 0.28 × Ln × pvnt × c × (tvnt – tnar)

Исходя из технических характеристик, удельный теплообмен составляет 3 кубических метра в час, то есть:

Ln = 3 × 48 = 144.

Для вычисления плотности используем формулу:

pvnt = 353/(273+tvnt).

Расчетная температура в помещении составляет +21 градус.

ТП вентиляции не рассчитывают, если система снабжена устройством подогрева воздуха

Подставляя известные значения, получим:

pvnt = 353/(273+21) = 1.2

Подставим в вышеприведенную формулу полученные цифры:

Qv = 0.28 × 144 × 1.2 × 1.005 × (21 – 29) = 2431

Учитывая ТП на вентиляцию, общее Q здания составит:

Q = 7000 + 6000 + 3000 = 16000.

Переведя в кВт, получим общие тепловые потери 16 кВт.

Галерея изображений

Фото из

Особенности расчета СВО

После нахождения показателя ТП переходят к гидравлическому расчету (далее – ГР).

На его основе получают информацию о следующих показателях:

- оптимальном диаметре труб, который при перепадах давления будет способен пропускать заданное количество теплоносителя;

- расходе теплоносителя на определенном участке;

- скорости движения воды;

- значении удельного сопротивления.

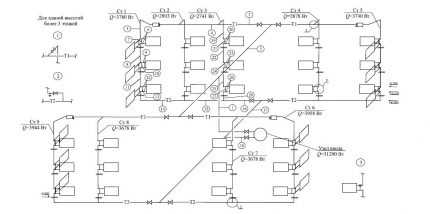

Перед началом расчетов для упрощения вычислений изображают пространственную схему системы, на которой все ее элементы располагают параллельно друг другу.

На схеме изображена система отопления с верхней разводкой, движение теплоносителя – тупиковое

Рассмотрим основные этапы расчетов водяного отопления.

ГР главного циркуляционного кольца

Методика расчета ГР основывается на предположении, что во всех стояках и ветвях перепады температуры одинаковые.

Алгоритм расчета следующий:

- На изображенной схеме, учитывая теплопотери, наносят тепловые нагрузки, действующие на отопительные приборы, стояки.

- Исходя из схемы, выбирают главное циркуляционное кольцо (далее – ГЦК). Особенность этого кольца в том, что в нем циркуляционное давление на единицу длины кольца принимает наименьшее значение.

- ГЦК разбивают на участки, имеющие постоянные расход тепла. Для каждого участка указывают номер, тепловую нагрузку, диаметр и длину.

В вертикальной системе однотрубного типа в качестве ГЦК берется то кольцо, через которое проходит наиболее нагруженный стояк при тупиковом или попутном движении воды по магистралям. Детальнее об увязывании циркуляционных колец в однотрубной системе и выборе основного мы говорили . Отдельно уделили внимание порядку выполнения расчетов, используя для наглядности конкретный пример.

В вертикальных системах двухтрубного типа ГЦК проходит через нижнее отопительное устройство, имеющее максимальную нагрузку при тупиковом или попутном движении воды

В горизонтальной системе однотрубного типа ГЦК должно иметь наименьшее циркуляционное давление да единицу длины кольца. Для систем с ситуация аналогична.

При ГР стояков вертикальной системы однотрубного типа проточные, проточно-регулируемые стояки, имеющие в своем составе унифицированные узлы, рассматривают в качестве единого контура. Для стояков с замыкающими участками производят разделение, учитывая распределение воды в трубопроводе каждого приборного узла.

Расход воды на заданном участке вычисляется по формуле:

Gkont = (3.6 × Qkont × β1 × β2)/((tr – t0) × c)

В выражении буквенные символы принимаю следующие значения:

- Qkont – тепловая нагрузка контура;

- β1, β2 – добавочные табличные коэффициенты, учитывающие теплоотдачу в помещении;

- c – теплоемкость воды, равна 4,187;

- tr – температура воды в подающем магистрали;

- t0 – температура воды в обратной магистрали.

Определив диаметр и количество воды, необходимо узнать скорость ее движения и значение удельного сопротивления R. Все расчеты удобнее всего осуществить с помощью специальных программ.

ГР второстепенного циркуляционного кольца

После ГР главного кольца определяют давление в малом циркуляционном кольце, образующееся через ближайшие его стояки, учитывая, что потери давления могут отличаться на не более чем 15 % при тупиковой схеме и не более, чем на 5%, при попутной.

Если невозможно увязать потери давления, устанавливают дроссельную шайбу, диаметр которой вычисляют с использованием программных методов.

Расчет радиаторных батарей

Вернемся к плану дома, размещенного выше. Путем вычислений было выявлено, что для поддержания теплового баланса потребуется 16 кВт энергии. В рассматриваемом доме 6 помещений разного назначения – гостиная, санузел, кухня, спальня, коридор, прихожая.

Исходя из габаритов конструкции, можно вычислить объем V:

V=6×8×2.5=120 м3

Далее нужно найти количество тепловой мощности на один м3. Для этого Q необходимо поделить на найденный объем, то есть:

P=16000/120=133 Вт на м3

Далее необходимо определить, сколько тепловой мощности потребуется для одной комнаты. На схеме площадь каждого помещения уже рассчитана.

Определим объем:

- санузел – 4.19×2.5=10.47;

- гостиная – 13.83×2.5=34.58;

- кухня – 9.43×2.5=23.58;

- спальня – 10.33×2.5=25.83;

- коридор – 4.10×2.5=10.25;

- прихожая – 5.8×2.5=14.5.

В расчетах также нужно учитывать помещения, в которых отопительных батарей нет, например, коридор.

Коридор отапливается пассивным способом, в него тепло будет поступать за счет циркуляции теплового воздуха при передвижении людей, через дверные проемы и др

Определим необходимое количество тепла для каждой комнаты, умножив объем комнаты на показатель Р.

Получим требуемую мощность:

- для санузла – 10.47×133=1392 Вт;

- для гостиной – 34.58×133=4599 Вт;

- для кухни – 23.58×133=3136 Вт;

- для спальни – 25.83×133=3435 Вт;

- для коридора – 10.25×133=1363 Вт;

- для прихожей – 14.5×133=1889 Вт.

Приступим к расчету радиаторных батарей. Будем использовать алюминиевые радиаторы, высота которых составляем 60 см, мощность при температуре 70 равна 150 Вт.

Подсчитаем необходимое количество радиаторных батарей:

- санузел – 1392/150=10;

- гостиная – 4599/150=31;

- кухня – 3136/150=21;

- спальня – 3435/150=23;

- прихожая – 1889/150=13.

Итого потребуется: 10+31+21+23+13=98 радиаторных батарей.

У нас на сайте также есть другие статьи, в которых мы подробно рассмотрели порядок выполнения теплового расчета системы отопления, пошаговый расчет мощности радиаторов и труб отопления. А если ваша система предполагает наличие теплых полов, то вам понадобится выполнить дополнительные вычисления.

Более подробно все эти вопросы освещены в следующих наших статьях:

Выводы и полезное видео по теме

В видео можно ознакомиться с примером расчета водяного отопления, который осуществляется средствами программы Valtec:

Гидравлические расчеты лучше всего осуществлять с помощью специальных программ, которые гарантируют высокую точность вычислений, учитывают все нюансы конструкции.

Вы специализируетесь на выполнении расчета систем отопления с использованием воды в качестве теплоносителя и хотите дополнить нашу статью полезными формулами, поделиться профессиональными секретами?

А может хотите акцентировать внимание на дополнительных расчетах или указать на неточность в наших вычислениях? Пишите, пожалуйста, свои замечания и рекомендации в блоке под статьей.

sovet-ingenera.com

Тепловой баланс помещений. Расчёт баланса тепла помещений и определение тепловой мощности системы отопления

Тепловой баланс помещений [1, с.103-106]

Система отопления предназначена для создания в холодный период года в помещениях здания заданной температуры воздуха, соответствующей комфортным условиям и отвечающей требованиям технологического процесса. Тепловой режим в зависимости от назначения помещений может быть как постоянным, так и переменным.

Постоянный тепловой режим должен поддерживаться круглосуточно в течение всего отопительного периода в зданиях: жилых, производственных с непрерывным режимом работы, детских и лечебных учреждений, гостиниц, санаториев и т.д. теплообмен фурье отопление вентиляция

Переменный тепловой режим характерен для производственных зданий с одно- и двухсменной работой, а также для ряда общественных зданий (административные, торговые, учебные и т.п.) и зданий предприятий обслуживания населения. В помещениях этих зданий необходимые тепловые условия поддерживают только в рабочее время. В нерабочее время используют либо имеющуюся систему отопления, либо устраивают дежурное отопление, поддерживающее в помещении пониженную температуру воздуха. Если в рабочее время теплопоступления превышают потери теплоты, то устраивают только дежурное отопление.

Для решения вопроса о необходимости устройства и мощности системы отопления сопоставляют величины теплопотерь (расхода теплоты) и теплопоступления в расчётном режиме (при максимальном дефиците теплоты). Если теплопотери окажутся больше тепловыделений, то требуется отопление помещений.

Тепловая мощность системы отопления для компенсации теплонедостатка в помещении определяется из выражения:

Qсо=Qпот–Qпост, (3.1)

где: Qсо – теплонедостаток, т.е. расчётная мощность системы отопления, Вт;

Qпот – суммарные тепловые потери помещениями, Вт;

Qпост – суммарные теплопоступления в помещения, Вт.

Если в здании (обычно производственном) Qпост>Qпот, то отапливать помещение не нужно, а теплоизбыток устраняется, например, работой приточной вентиляции.

В общем случае потери теплоты определяются следующим образом:

Qпот=Qогр+Qи+Qмат+Qпроч, (3.2)

где: Qогр – теплопотери через наружные ограждающие конструкции, Вт;

Qи – теплопотери на нагревание инфильтрующегося воздуха, Вт;

Qмат – теплопотери на нагревание материалов и транспорта, поступающих в помещение, и имеющих температуру ниже температуры воздуха в помещении, Вт;

Qпроч – прочие неучтённые теплопотери, Вт.

Теплопоступления в помещение в общем случае определяются по формуле:

Qпост=Qоб+Qмат+Qбыт+Qэл+Qчел+Qср+Qпроч, (3.3)

где: Qоб – теплопоступления от технологического оборудования, Вт;

Qмат – теплопоступления от материалов и транспорта, поступающих в помещение, и имеющих температуру выше температуры воздуха в помещении, Вт;

Qбыт – бытовые тепловыделения, Вт;

Qэл – теплопоступления от электрооборудования и освещения, Вт;

Qчел – теплопоступления от людей, Вт;

Qср – теплопоступления за счёт солнечной радиации, Вт;

Qпроч – прочие неучтённые теплопоступления, Вт.

Для помещений конкретных зданий выражения (3.2) и (3.3) упрощаются, так как не всегда имеются все виды теплопотерь и теплопоступлений, вошедших в эти выражения.

Так, для комнат и кухонь жилых зданий учитывают только теплопотери через ограждающие конструкции и потери, связанные с нагреванием инфильтрующегося воздуха, а также бытовые тепловыделения.

Определение тепловой мощности системы отопления [6, приложение 12]

В соответствии с требованиями приложения 12 [6] расчётная тепловая мощность, кВт, системы отопления должна определяться по формуле:

Q=Q1b1b2+Q2–Q3, (3.4)

где: Q1 – расчётные тепловые потери здания, кВт, определяемые по формуле:

Q1=(Qа+Qв), (3.5)

где: Qа – тепловой поток, кВт, через ограждающие конструкции;

Qв – потери теплоты, кВт, на нагревание инфильтрующегося воздуха.

Величины Qа и Qв рассчитываются для каждого отапливаемого помещения.

b1 – коэффициент учёта дополнительного теплового потока устанавливаемых отопительных приборов за счёт округления сверх расчётной величины, принимаемый по таблице 1 приложения 12 [6];

b2 – коэффициент учёта дополнительных потерь теплоты отопительными приборами, расположенными у наружных ограждений при отсутствии теплозащитных экранов, принимаемый по таблице 2 приложения 12 [6];

Q2 – потери теплоты, кВт, трубопроводами, проходящими в не отапливаемых помещениях;

Q3 – тепловой поток, кВт, регулярно поступающий от освещения, оборудования и людей, который следует учитывать в целом на систему отопления здания. Для жилых домов величину следует учитывать из расчёта 0,01 кВт на 1м2 общей площади.

Теплопотери через ограждающие конструкции [1, с.106-112]

Тепловой поток Qа, кВт, рассчитывается для каждого элемента ограждающей конструкции по формуле:

Qа=(1/R)A(tв–tн)(1-)n10-3, (3.6)

где: А – расчётная площадь ограждающей конструкции, м2.

Площади отдельных ограждений измеряются по планам и разрезам здания в соответствии с рис. 4.1 и 4.2.

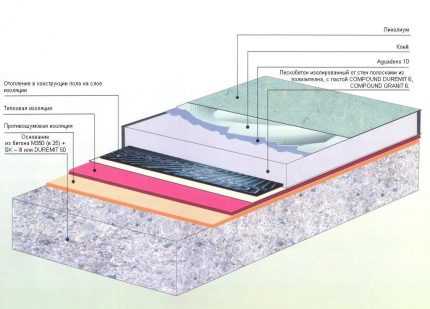

Для подсчёта площадей ограждающих конструкций линейные размеры их принимаются с погрешностью до 0,1 м, а величины площадей округляются с погрешностью 0,1 м2. Потери теплоты через полы, расположенные на грунте или на лагах, из-за сложности точного решения задачи определяются на практике упрощённым методом – по зонам-полосам шириной 2 м, параллельным наружным стенам (см. рис. 4.2).

R – сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, м2С/Вт, которое определяется согласно требованиям СНиП II-3-79** (кроме полов на грунте). Для полов на грунте и стен, расположенных ниже уровня земли, сопротивление теплопередаче определяется согласно п.3 приложения 12 [6].

tв – расчётная температура внутреннего воздуха, С, принимаемая согласно требованиям норм проектирования зданий различного назначения с учётом повышения её в зависимости от высоты помещения;

tн – расчётная температура наружного воздуха, С, принимаемая по данным приложения 8 [6], или температура воздуха смежного помещения, если его температура более чем на 3С отличается от температуры помещения, для которого рассчитываются теплопотери;

n – коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции по отношению к наружному воздуху и определяемый по СНиП II-3-79**;

– добавочные потери теплоты в долях от основных потерь, учитываемые:

а) для наружных вертикальных и наклонных ограждений, ориентированных на направления, откуда в январе дует ветер со скоростью, превышающей 4,5 м/с с повторяемостью не менее 15% (согласно СНиП 2.01.01.-82) в размере 0,05 при скорости ветра до 5 м/с и в размере 0,10 при скорости 5 м/с и более; при типовом проектировании добавочные потери следует учитывать в размере 0,10 для первого и второго этажей и 0,05 – для третьего этажа;

б) для наружных вертикальных и наклонных ограждений многоэтажных зданий в размере 0,20 для первого и второго этажей; 0,15 – для третьего; 0,10 – для четвёртого этажа зданий с числом этажей 16 и более; для 10-15-этажных зданий добавочные потери следует учитывать в размере 0,10 для первого и второго этажей и 0,05 – для третьего этажа.

Теплопотери на нагрев инфильтрующегося воздуха [1, с.112-114]

Потери тепла на нагрев инфильтрующегося воздуха Qв, кВт, рассчитываются для каждого отапливаемого помещения, имеющего одно или большее количество окон или балконных дверей в наружных стенах, исходя из необходимости обеспечения подогрева отопительными приборами наружного воздуха в объёме однократного воздухообмена в час по формуле:

Qв=0,337Апh(tв–tн)10-3, (3.7)

где: Ап – площадь пола помещения, м2;

h – высота помещения от пола до потолка, м, но не более 3,5.

Потери тепла Qв, кВт, на нагревание наружного воздуха, проникающего во входные вестибюли (холлы) и лестничные клетки через открывающиеся в холодное время года наружные двери при отсутствии воздушно-тепловых завес следует рассчитывать по формуле:

Qв=0,7В(Н+0,8Р)(tв–tн)10-3, (3.8)

где: Н – высота здания, м;

P – количество людей, находящихся в здании;

B – коэффициент, учитывающий количество входных тамбуров. При одном тамбуре (две двери) B=1,0, при двух тамбурах (три двери) B=0,6.

Потери тепла Q2, кВт, трубопроводами, проходящими в не отапливаемых помещениях, следует определять по формуле:

Qв=ql10-3, (3.9)

где: l – длины участков теплоизолированных трубопроводов различных диаметров, прокладываемых в не отапливаемых помещениях, м;

q – нормированная линейная плотность теплового потока теплоизолированного трубопровода, принимаемая по п. 3.23 [6].

Лекция 5

studfiles.net

Расчет теплового баланса помещений

Система отопления предназначена для создания в помещениях здания температурной обстановки, соответствующей комфортной для человека или отвечающей требованиям технологического процесса.

Для компенсации теплопотерь и обеспечения необходимой температурной обстановки в помещении устраивают системы отопления. Для определения тепловой мощности системы отопления помещений жилого здания составляют тепловой баланс расходов теплоты Qпотери и поступлений теплоты Qпост в виде

Qco = Qпотери – Qпост (4)

Qco = Qогр + Qвент(инф) – Qбыт (4´)

где Qогр – суммарные потери теплоты через ограждающие конструкции, Вт;

Qвент – расход теплоты на нагревание наружного воздуха при естественной вытяжной вентиляции, не компенсируемой притоком подогретого воздуха, Вт;

Qинф – расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха, Вт;

Qбыт – бытовые поступления теплоты, Вт.

Тепловой баланс составляют для всех помещений здания: жилых комнат, кухонь, лестничных клеток, ванных комнат и санузлов с наружными ограждающими конструкциями. Все помещения здания следует поэтажно пронумеровать: 1 этаж – 101, 102 и т.д., 2 этаж – 201, 202 и.т.д.

Подсобные помещения квартир (коридоры квартир) можно условно отнести к смежным помещениям. Отопление ванных комнат предполагается от полотенцесушителей системы горячего водоснабжения.

4.1. Потери теплоты через ограждающие конструкции помещения определяют суммируя потери теплоты через отдельные ограждающие конструкции Qогр, Вт, с округлением до 10 Вт по формуле

Qогр = АК(tр – text)(1 + ∑β)n , (5)

где А – расчетная площадь ограждающей конструкции, м2, определяемая правилам обмера согласно рис.1 данных методических указаний и [2];

К – коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции принимают из таблицы 2, Вт/м2· °С;

tр – расчетная температура воздуха в помещении, принимаемая по таблице 1 ГОСТ 30494 и равная минимальному значению оптимальной температуры;

text – расчетная температура наружного воздуха, оС, таблица 1;

∑β – добавочные теплопотери в долях от основных потерь;

n – то же, что и в формуле (3).

Рис.1. Правила обмера ограждающих конструкций:

а – разрез здания с чердачным перекрытием; б – разрез здания с совмещённым покрытием;

в – план здания; 1 – пол над подвалом; 2 – пол на лагах; 3 – пол на грунте.

Добавочные теплопотери через ограждения, выраженные коэффициентом β, подразделяют на несколько видов.

1) Добавка на ориентацию ограждения по сторонам света принимается для всех наружных вертикальных ограждений. Для северной, северо – восточной, северо – западной, восточной ориентацией β1 = 0,1; юго – восточной и западной β1 = 0,05; южной и юго – западной β1 = 0.

2) Добавка β2 = 0,05 вводится для необогреваемого пола первого этажа над холодным подпольем здания в местности с расчетной температурой наружного воздуха минус 40 ºС и ниже.

3) Добавка на угловое помещение, имеющее две и более наружных стен. В угловом помещении жилого дома температуру внутреннего воздуха принимают на 2 ºС выше, чем в рядовом помещении. В здании другого назначения увеличенные теплопотери учитываются коэффициентом β3 = 0,05 к основным теплопотерям вертикальных наружных ограждений.

4) Добавка на врывание холодного воздуха через наружные двери здания, не оборудованные воздушно – тепловой завесой, при их кратковременном открытии, прибавляется к основным теплопотерям дверей. В здании высотой Н для тройных дверей с двумя тамбурами β4 = 0,2·Н, для двойных дверей с тамбуром β4 = 0,27·Н, для двойных дверей без тамбура β4 = 0,34·Н, для одинарных дверей β4 = 0,22·Н.

4.2. Воздухообмен в жилых помещениях организуется на основе естественного поступления наружного воздуха за счет проветривания и поступления воздуха через неплотности в светопрозрачных конструкциях. Первый вариант называется естественной вентиляцией и проводится проветриванием с использованием форточек и воздушных клапанов. Второй вариант – инфильтрацией. При использовании пластиковых окон величина инфильтрационного воздуха мала и не сопоставима с санитарной нормой. Расчет инфильтрации следует проводить при деревянных рамах в раздельных переплетах старой конструкции. Удаление загрязненного воздуха из жилых комнат предусматривается из кухни и санузла посредством естественной вытяжной канальной вентиляции. Расход вентиляционного воздуха из жилых комнат рассчитывается по норме 3 м³/ч на 1 м² площади пола.

4.2.1. Расход теплоты на нагрев воздуха естественной вентиляции

Qвент, Вт, определяется по формуле

Qвент = 0.28·Ln·ρ·с·(tp – t ), (6)

где Ln – расход удаляемого воздуха, м3/ч, равный Ln = 3·Аn, здесь Аn – площадь пола помещения, м2;

ρ – плотность воздуха в помещении, 1,2 кг/м3;

с – удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/кг0С;

tp, t – то же, что в формуле (5).

4.2.2. Расход теплоты на нагревание инфильтрационного воздуха

Qинф, Вт, следует определять по формуле

Qинф = 0,28 ∑Gi·с(tр – ti), (7)

где ∑Gi – расход инфильтрационного воздуха, кг/ч.

Расход инфильтрационного воздуха, кг/ч, определяемый по формуле

, (8)

где – индексы 1 относятся к окнам, балконным дверям; 2– к наружным дверям лестничной клетки;

А– площадь ограждения, м2;

К– коэффициент, учитывающий нагревание инфильтрационного воздуха в ограждении, встречным тепловым потоком:

К1= 0,7- для окон и балконных дверей с тройными раздельными переплётами;

К1= 0,8 – для окон и балконных дверей с двойными раздельными переплётами;

К1= 0,9 – для окон и балконных дверей со спаренными переплётами;

К1= 1 – для окон и балконных дверей с одинарными переплётами;

К2= 1- для входных наружных дверей.

Ru – сопротивление воздухопроницанию ограждающих конструкций,

м2·ч·Па/кг;

Rи,1 = 0,26 м2·Па2/3/кг – одинарное остекление или двойное остекление в деревянных спаренных переплётах;

Rи,1=0,38 м2·ч·Па2/3/кг- двойное остекление в раздельных деревянных переплётах;

Rи,1 = 0,56 м2·ч·Па2/3/кг – тройное остекление в раздельно-спаренных деревянных переплётах;

Rи,1 = 0,6-1,04 м2·ч·Па2/3/кг – остекления в металлопластиковых переплётах;

Rи,2 = 0,14 м2·ч·Па1/2/кг – наружные входные двери лестничной клетки;

ΔPi – расчетная разность между давлениями на наружной и внутренней поверхностях ограждающей конструкции, Па, на расчетном этаже.

Разность давлений по разные стороны ограждающей воздухопроницаемой конструкции определяется по формуле

, (9)

где Н – высота здания, м, от уровня отметки земли до верха вытяжной шахты;

hi – расчетная высота, м, от уровня земли до центра окон, дверей;

– плотность кг/м3, соответственно наружного воздуха и воздуха в помещении;

– скорость ветра, в январе м/с;

– аэродинамические коэффициенты соответственно для наветренной и подветренной поверхностей ограждений здания принимаемые = 0,8 и

= – 0,6;

К – коэффициент учета изменения скоростного давления ветра в зависимости от высоты здания, принимается по таблице 22 [2].

4.3. Бытовые теплопоступления в помещениях жилых зданий (комнатах и кухнях) определяются по формуле

Qбыт = 10· Аn , (10)

где Аn – площадь пола комнаты или кухни, м2.

4.4. Расчетные тепловые потери помещений Qрасч, Вт, жилого здания, оборудованного естественной вытяжной вентиляцией, определяются по следующим формулам

– для жилой комнаты

Qрасч = Qогр + Qвент – Qбыт; (8)

– для кухни

Qрасч = Qогр + Qинф – Qбыт; (9)

– для лестничной клетки

Qрасч = Qогр + Qинф. (10)

Расчет теплового баланса помещений здания выполняют в табличной форме.

Таблица 3 – Расчет теплового баланса помещений здания

| № наименование помещения, tр, оС | Ограждающие конструкции | Коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции к, Вт/м2оС | Расчетная разность температур (tр-text), оС | Поправочный коэффициент, n | Добавочные потери теплоты | |||||||

| Наименование | Ориентация | Размеры a×b, м | Площадь А, м2 | На ориентацию β1 | На угловое помещение β2 | На холодные полы β3 | На наружные входные двери β4 | 1+Σβ | ||||

Продолжение таблицы 3

| Теплопотери через ограждающие конструкции, Qoгр, Вт | Суммарные тепловые потери через ограждающие конструкции Σ Qoгр, Вт | Расход теплоты на естественную вентиляцию Qвент., Вт | Бытовые теплопоступления Qбыт, Вт | Расчетные тепловые потери помещения Qрасч, Вт | |

∑Qрасч =

infopedia.su