Тепловой расчет теплообменника

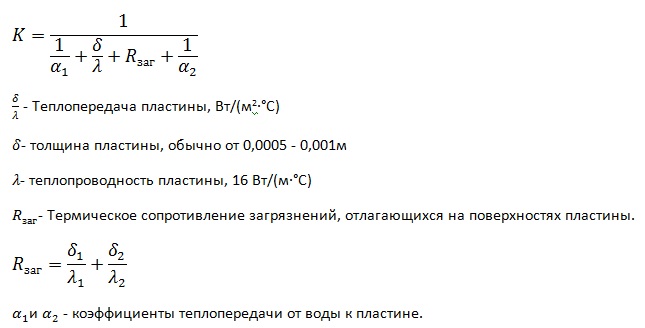

Тепловой расчет теплообменника заключается в определении площади теплопередающей поверхности теплообменника по формуле:

т.е. в предварительном определении величин Q, K, tcp. Для этих расчетов необходимо определить физические параметры теплоносителей. Для воды физическими параметрами будут: теплоемкость, коэффициент теплопроводности, плотность, коэффициент вязкости; для пара – удельная теплота парообразования. Для определения физических параметров часто используют метод интерполяции.

Тепловую нагрузку аппарата и расход горячего теплоносителя определяем из уравнения теплового баланса при нагреве холодного теплоносителя при конденсации водяного насыщенного пара:

Qпр = D × r;

Qрасх = 1,05 × G × с(t2 – t1)

где D – расход греющего пара, кг/с; r – теплота парообразования (конденсации), Дж/кг; 1,05 – коэффициент учитывающий потери тепла в размере 5%; G = V × r – массовый расход воды, кг/с; V – объемный расход воды, м

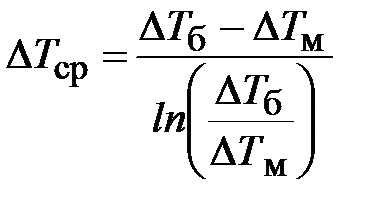

Среднюю разность температур, будем определять так же, как при противотоке, а затем вводить поправку в виде коэффициента e, т.е. Δtср = e × Δtпротив. В случае конденсации пара на трубах расчет будет одинаков как для прямотока, так и для противотока, а значение коэффициента e можно принять равным 1. Для определения Δtср находим Δtmax, Δtmin, их отношение и Δtср по среднеарифметической или по среднелогарифмической формулам.

В отдельных материалах Вы найдете:

Тепловой расчет кожухотрубного теплообменника

Тепловой расчет пластинчатого теплообменника

Если сравнить эти простейшие тепловые расчеты двух теплообменных аппаратов различных типов, но одинаковой тепловой производительности, то становится очевидно, что коэффициент теплопередачи за счет более значительной турбулизации потоков у пластинчатого теплообменника практически в несколько раз выше нежели у теплообменника кожухотрубного. Площадь теплообмена, необходимая для придания теплоносителям заданных параметров тоже в разы ниже у теплообменника пластинчатого типа. При этом конструктивные размеры у полученного кожухотрубного теплообменника существенно превосходят габариты пластинчатого теплообменника, что, опять же, свидетельствует не в пользу теплообменников кожухотрубных.

Специалисты компании Астера всегда помогут осуществить бесплатный расчет пластинчатого теплообменника и подскажут стоимость его заказа. Избавив Вас при этом от лишних хлопот с расчетами. Обратиться к ним за помощью можно воспользовавшись специальным сервисом для расчета теплообменника.

sondex.su

Базовые понятия теплообмена для расчета теплообменников

В частности используются такие понятия как удельная теплоемкость и теплосодержание (энтальпия), а также удельная теплота химических превращений (и фазовых превращений).

Под удельной теплоемкость понимается количество тепла, которое необходимо для нагрева одного килограмма вещества ровно на один градус. На основании данных о теплоемкости можно судить об интенсивности аккумулирования тепла.

При тепловых расчетах используются средняя теплоемкость, исчисляемую в заданном температурном интервале.

Под понятием удельной энтальпии понимается количество тепла, которое потребуется для нагрева одного килограмма от нуля до заданной температуры.

Под удельной теплотой химических превращений понимается то количество тепла, которое будет выделяться при химической трансформации одной единицы массы данного вещества.

Под удельной теплотой фазовых превращений понимается то количество тепла, которое будет поглощаться или выделяться при изменении агрегатного состояния единицы массы данного вещества.

Расчет теплообменников и различные методы составления теплового баланса

При расчете теплообменников могут использоваться внутренний и внешний методы составления теплового баланса. При внутреннем методе используются величины теплоемкостей. При внешнем методе используются величины удельных энтальпий.

При применении внутреннего метода тепловая нагрузка рассчитывается по разным формулам, в зависимости от характера протекания теплообменных процессов.

Если теплообмен происходит без каких-либо химических и фазовых превращений, а соответственно и без выделений или поглощений тепла.

Соответственно тепловая нагрузка рассчитывается по формуле

Если в процессе теплообмена происходит конденсация пара или испарение жидкости, протекают какие-либо химические реакции, то используется другая форму для вычисления теплового баланса.

При использовании внешнего метода расчет теплового баланса ведется на основании того, что в теплообменный аппарат за какую-то единицу времени поступает и выходит равное количество тепла.

Если при внутреннем методе используются данные о теплообменных процессах в самом агрегате, то при внешнем методе используются данные внешних показателей.

Для расчета теплового баланса по внешнему методу используется формула

.

Под Q1 подразумевается то количество тепла, которое поступает в агрегат и ходит из него за единицу времени.

Под подразумевается энтальпия веществ, которые входит в агрегат и выходят из него.

Можно также вычислить разность энтальпий для того, чтобы установить то количество тепла, которое было передано между разными средами. Для этого используется формула .

Если же в процессе теплообмена происходили какие-либо химические или фазовые превращения, используется формула.

Механизмы теплопередачи в расчете теплообменников

Теплообмен осуществляется посредством трех основных видов теплопередачи. Это конвекция, теплопроводность и излучение.

При теплообменных процессах, которые протекают по принципам механизма теплопроводности передача тепла происходит как перенос энергии упругих колебаний молекул и атомов. Данная энергия переходит от одних атомов к другим в направлении уменьшения.

При проведении расчетов параметров передачи тепла по принципу теплопроводности используется закон Фурье:.

Для вычисления количества тепла используются данные о времени прохождения потока, площади поверхности, градиенте температуры, а также о коэффициенте теплопроводности. Под градиентом температуры понимается ее изменение в направлении теплопередачи на одну единицу длины.

Под коэффициентом теплопроводности понимается скорость теплообмена, то есть то количество тепла, которое проходит через одну единицу поверхности в единицу времени.

При любых тепловых расчетах учитывается, что самый большой коэффициент теплопроводности имеют металлы. Различные твердые тела имеют гораздо меньший коэффициент. А у жидкостей этот показатель, как правило, ниже, чем у любого из твердых тел.

При расчете теплообменников, где передача тепла от одной среды к другой идет через стенку, также используется уравнение Фурье для получения данных о количестве передаваемого тепла. Оно вычисляется как количество тепла, которое проходит через плоскость с бесконечно малой толщиной:

.

Если проинтегрировать показатели температурных изменений по толщине стенки, получится

Исход из этого получается, что температура внутри стенки падает по закону прямой линии.

Конвекционный механизм передачи тепла: расчеты

Еще один механизм передачи тепла – конвекция. Это передача тепла объемами среды посредством их взаимного перемещения. При этом передача тепла от среды к стенке и наоборот, от стенке к рабочей среде называется теплоотдачей. Чтобы определить количество тепла, которое передается, используется закон Ньютона

В данной формуле a — это коэффициент теплоотдачи. При турбулентном движении рабочей среды этот коэффициент зависит от многих дополнительных величин:

- физических параметров текучей среды, в частности теплоемкости, теплопроводности, плотности, вязкости;

- условий омывания газом или жидкостью теплоотдающей поверхности, в частности скорости текучей среды, ее направления;

- пространственных условий, которые ограничивают поток (длина, диаметр, форма поверхности, ее шероховатости).

Следовательно, коэффициент теплоотдачи — функция многих величин, что показано в формуле

Метод анализа размерностей позволяет вывести функциональную связь критериев подобия, которые характеризуют теплоотдачу при турбулентном характере движения потока в гладких, прямых и длинных трубах.

Это вычисляется по формуле

.

Коэффициент теплоотдачи в расчете теплообменников

В химической технологии нередко встречаются случаи обмена тепловой энергией между двумя текучими средами через разделяющую стенку. Теплообменный процесс проходит три стадии. Тепловой поток для установившегося процесса остается неизменным.

Проводится расчет теплового потока, проходящего от первой рабочей среды к стенке, затем через стенку теплопередающей поверхности и затем от стенки ко второй рабочей среде.

Соответственно для проведения расчетов используется три формулы:

В результате совместного решения уравнений получаем

Величина

и есть коэффициент теплопередачи.

Расчет средней разности температур

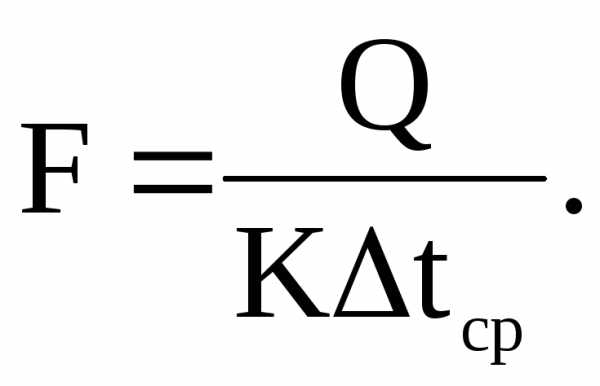

Когда при помощи теплового баланса определено необходимое количество тепла, необходимо провести расчет поверхности теплообмена (F).

При расчете необходимой теплообменной поверхности используется то же уравнение, что и при предыдущих расчетах:

В большинстве случаев температура рабочих сред будет меняться в процессе протекания теплообменных процессов. Значит вдоль теплообменной поверхности будет меняться разность температур. Поэтому проводится расчет средней разности температур. А в связи с тем, что изменение температур не линейно, рассчитывают логарифмическую разность

.

specnhm.ru

2. Расчет теплообменника

Задание на проектирование. Спроектировать и рассчитать кожухотрубный теплообменник для подогрева воды по следующим данным:

Трубы стальные,

давление греющего насыщенного водяного

пара в межтрубном пространстве рг.п. = 4 кгс/см2,

массовый расход воды в трубном пространстве

G

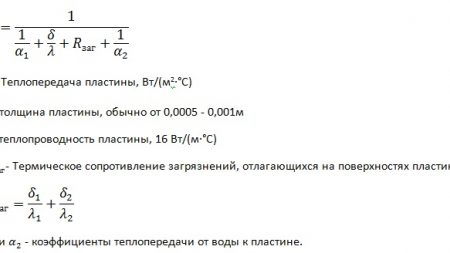

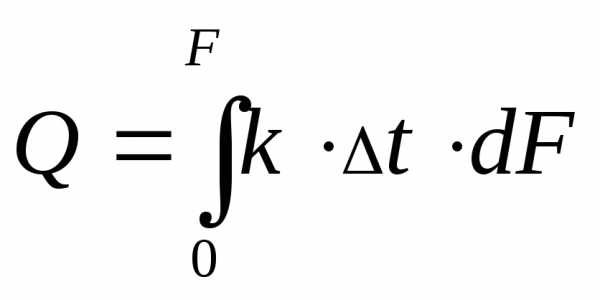

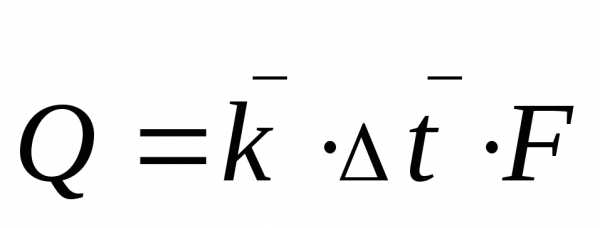

Процесс передачи теплоты от горячего теплоносителя холодному, учитывающий теплоотдачу от горячего теплоносителя стенке, теплопроводность стенки и теплоотдачу от стенки к холодному теплоносителю подчиняется основному уравнению теплопередачи, которое для установившихся процессов и единицы времени имеет вид:

Q = KFtcp (Вт), (1)

где К – коэффициент теплопередачи Вт/(м2К);tср– средняя разность температур между теплоносителями0С или К;F– площадь поверхности теплообменам2.

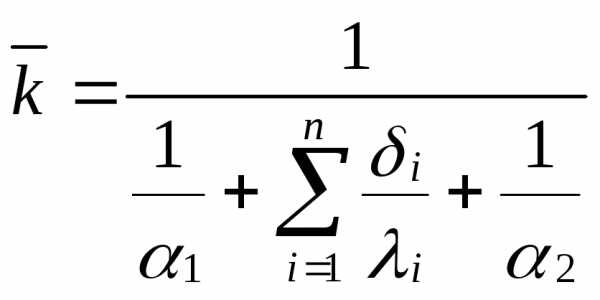

,

,  (2)

(2)

здесь 1и2коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителюВт/(м2К);- толщина стенки трубым;ст– коэффициент теплопроводности материала стенки трубыВт/(мК).

Для стали можно принять ст = 46,5 Вт/(мК).

Ориентировочные значения коэффициентов теплоотдачи при конденсации водяных паров 1 = 4000…15000 Вт/(м2К), а для воды, проходящей по трубному пространству 2 = 1200…5800 Вт/(м2К).

Ориентировочные значения коэффициентов теплопередачи от конденсирующегося пара к воде К = 800…3500 Вт/(м2К).

Этими значениями обычно пользуются в предварительных и проверочных расчетах.

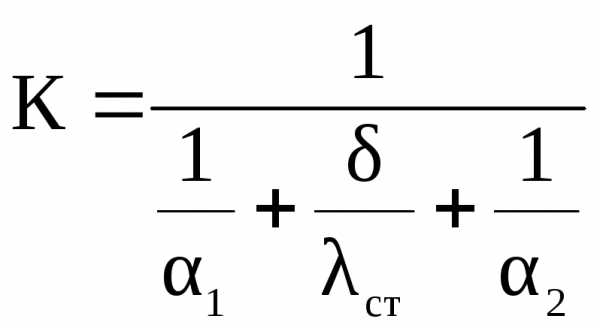

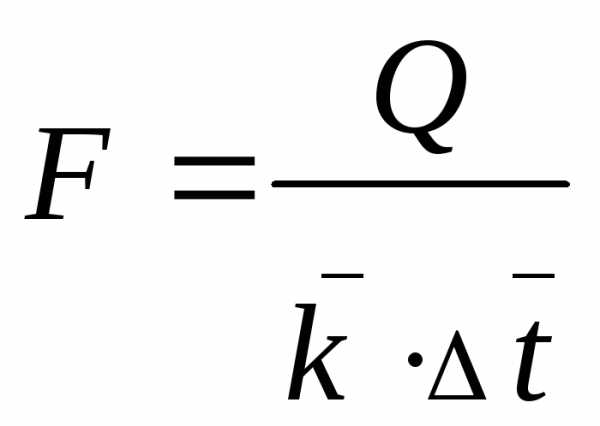

Площадь теплопередающей поверхности теплообменника определяют из уравнения (1)

(3)

(3)

Здесь количество теплоты Q определяется из уравнений теплового баланса. Коэффициент теплопередачи К – по формуле (2), а коэффициенты теплоотдачи 1 и 2 определяют по эмпирическим формулам или через число Нуссельта Nu по уравнениям подобия. Среднюю разность температур tср определяют по среднеарифметической или средне-логарифмической формулам.

Тепловой расчет теплообменника

Тепловой расчет теплообменника заключается в определении площади теплопередающей поверхности теплообменника по формуле (3), т.е. в предварительном определении величин Q, K, tcp. Для этих расчетов необходимо определить физические параметры теплоносителей.

3.1.Физические параметры теплоносителей

Физические параметры теплоносителей:

для воды – теплоемкость, коэффициент теплопроводности, плотность, коэффициент вязкости;

для пара – удельная теплота парообразования.

Для горячего теплоносителя (пара) этот параметр определяют по таблице 2 или 3 приложения при температуре пленки конденсата. Это температура примерно на 30С ниже температуры греющего пара, которую определяют по заданному давлению пара рг.п.(табл. 3). Для холодного теплоносителя (воды) физические параметры определяют при средней температуре воды табл.1).

Для определения физических параметров часто используют метод интерполяции, что допустимо для инженерных расчетов.

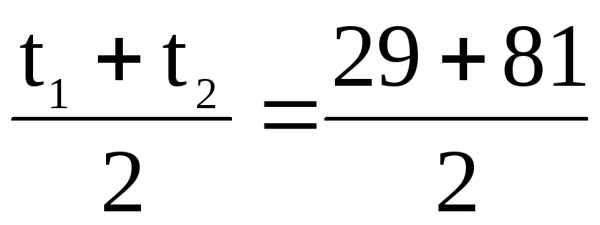

По воде при tср = = 550С

по таблице 1 приложения определяем:

= 550С

по таблице 1 приложения определяем:

= 986 кг/м3 – плотность;

с= 41 80 Дж/(кгК) – средняя удельная теплоемкость;

= 0,653 Вт/(мК) – теплопроводность;

= 0,514 10-3 Пас – коэффициент динамической вязкости;

По пару при tпленки:

tп = 142,9 0С – температура греющего пара по заданному давлению пара рг.п;

tк = 140 0С – температура пленки конденсата;

r = 2150 кДж/кг – теплота парообразования (при tк = 1400С).

studfiles.net

7. Тепловой расчет теплообменных аппаратов

Теплообменники – это устройства, в которых теплота переходит от одной среды к другой.

Теплообменники очень широко используются в технике – получение пара, конденсата и т.д.

По принципу действия теплообменные аппараты подразделяются на:

рекуперативные – это такие теплообменные аппараты, в которых теплообмен между текущими средами с разной температурой происходит через разделительную стенку за счет конвекции в текущих средах, теплопроводности стенки и частично излучением; работают в основном в стационарном режиме;

регенеративные – это теплообменники, в которых одна и та же поверхность через определенное время омывается то горячей, то холодной жидкостью, т.е. в регенераторах теплообмен всегда происходит в нестационарных условиях. Так работают воздухонагреватели мартеновских и доменных печей, иногда воздухонагреватели котельных установок;

смесительные – теплопередача осуществляется при непосредственном контакте и смешении горячей и холодной среды. Например, в градирнях вода охлаждается атмосферным воздухом;

теплообменники с внутренним источником энергии – применяют обычно один теплоноситель. Примером может служить ядерный реактор, электронагреватели и т.д.

7.1 Основные положения и уравнения теплового расчета

Тепловые расчеты теплообменных аппаратов могут быть проектными и поверочными.

Проектные или конструктивные тепловые расчеты выполняются при проектировании новых аппаратов. Цель расчета – определение поверхности нагрева.

Поверочные расчеты выполняются в случае, если поверхность нагрева известна и требуется определить количество переданной теплоты и конечные температуры рабочих сред.

Тепловой расчет теплообменных аппаратов сводится к совместному решению двух уравнений:

уравнение теплового баланса;

уравнение теплопередачи.

Уравнение теплового баланса

В результате теплообмена изменяется энтальпия горячего теплоносителя:

.

Это количество теплоты передается холодному теплоносителю:

,

где  и

и – массовые расходы теплоносителей,

причем,.

– массовые расходы теплоносителей,

причем,.

Т.е. мы можем записать:

,

где  – энтальпия первого теплоносителя на

входе;

– энтальпия первого теплоносителя на

входе;

–

энтальпия первого теплоносителя на

выходе;

–

энтальпия первого теплоносителя на

выходе;

–

энтальпия второго теплоносителя на

выходе;

–

энтальпия второго теплоносителя на

выходе;

–

энтальпия второго теплоносителя на

входе.

–

энтальпия второго теплоносителя на

входе.

Считая, что в рассматриваемом диапазоне температур величина теплоемкости и, можно записать:

.

–

в практических расчетах подставляется

среднее значение

–

в практических расчетах подставляется

среднее значение  в интервале температур от

в интервале температур от до

до .

.

При расчете теплообменных аппаратов пользуются понятием водяного эквивалента С:

,

,

и тогда:

.

Уравнение теплопередачи

Чаще всего используется для определения поверхности нагрева или для определения количества отданной теплоты.

–

частный случай уравнения теплопередачи,

если  и

и -const.

-const.

В

общем случае  и

и изменяются вдоль поверхности, поэтому

изменяется и коэффициент теплопередачи.

Поэтому значение

изменяются вдоль поверхности, поэтому

изменяется и коэффициент теплопередачи.

Поэтому значение и

и можно принять постоянными только в

пределах элементарной площадки:

можно принять постоянными только в

пределах элементарной площадки:

.

Общий тепловой поток:

.

.

Однако

в большинстве расчетов коэффициент  можно принять величиной постоянной. А

если он изменяется по поверхности, то

его усредняют:

можно принять величиной постоянной. А

если он изменяется по поверхности, то

его усредняют:

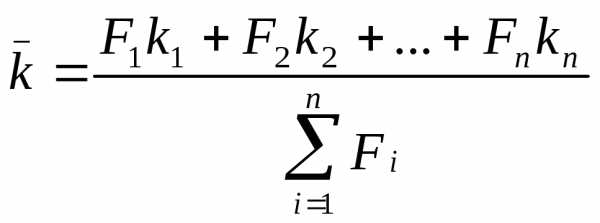

.

.

В этом случае уравнение теплопередачи примет следующий вид:

.

.

Величина поверхности теплообмена:

.

.

Т.е.

задача в общем случае сводится к

определению среднего коэффициента

теплопередачи  и среднего температурного напора

и среднего температурного напора .

.

Для плоской стенки, например, коэффициент теплопередачи находится из уравнения:

.

.

Коэффициенты

теплоотдачи  и

и находят из уравнений:

находят из уравнений:

;

.

Характер изменения температурного напора зависит от схемы движения теплоносителя. Известно несколько схем организации движения теплоносителя.

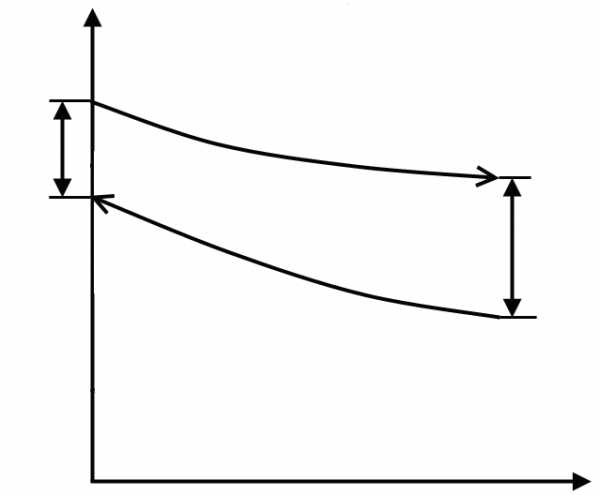

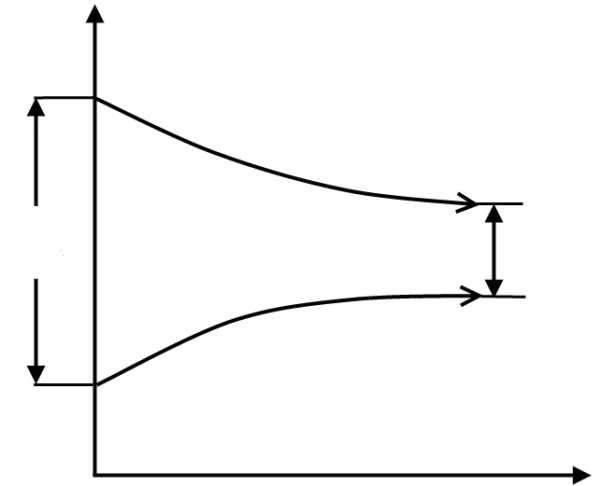

Прямоток – теплоносители протекают параллельно в одном направлении.

Угол наклона зависит от водяного эквивалента: чем он больше, тем более полого проходит кривая температур.

Если жидкости (среды) протекают параллельно, но в противоположных направлениях, то такая схема называется противотоком.

Если жидкости протекают во взаимно перпендикулярном направлении, то такая схема называется поперечным током.

На практике могут встречаться и более сложные схемы, например, одновременно противоток и прямоток.

Многократно перекрестный ток.

Большее изменение температуры будет у теплоносителя с меньшим водяным эквивалентом.

studfiles.net

Тепловой расчет теплообменника

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 2

Различают проектный и поверочный расчеты теплообменников.

Цель проектного расчета – определение необходимой площади F для обеспечения заданного переноса теплоты от одного теплоносителя к другому.

Цель поверочного расчета – определение количества передаваемой теплоты и конечных температур теплоносителей в данном теплообменнике

с заданной площадью F при заданных условиях его работы.

Основы расчетов: уравнения теплопередачи и тепловых балансов.

Проектный расчет теплообменника.

Задано: расход, одного из теплоносителей, другого теплоносителя. Расход тепла определяется по основному уравнению теплопередачи

. (84)

Тепловой баланс можно записать следующим образом

. (85)

Здесь – расходы теплоносителей; – начальная и конечная энтальпии более нагретого теплоносителя; – конечная и начальная энтальпии менее нагретого теплоносителя.

В уравнение (85) два неизвестных и . Необходимо задаваться одной из величин. Задаемся Тогда из (85) определяется

Если теплоносители не меняют своего агрегатного состояния, то

,

где с – теплоемкость теплоносителя при

Температура находится как среднеарифметическое

где i = 1,2.

Среднюю движущую силу определяют как среднелогарифмическую

. (86)

. (86)

Формула справедлива для модели идеального вытеснения.

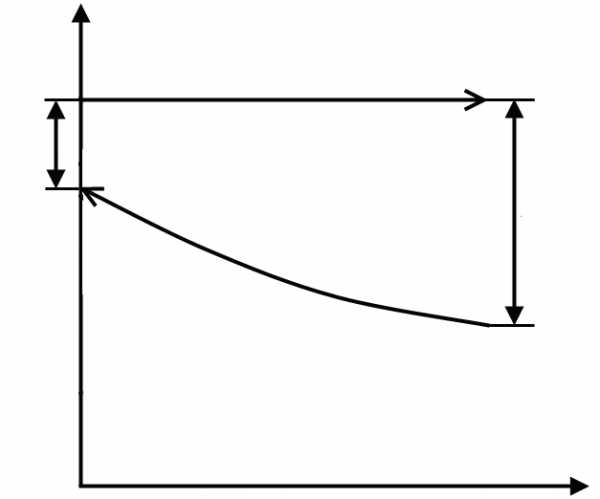

Если один из теплоносителей меняет фазовое состояние, например, происходит конденсация пара, тогда имеем

. (87)

Здесь Нп, Нк – энтальпии пара и конденсата соответственно.

Если то . В аппаратах с противотоком DTср больше, чем в аппаратах с прямотоком (рис. 2.19) Определение коэффициента теплопередачи K

. (88)

|

|

| |

| противоток | прямоток | противоток при конденсации пара |

Рис. 2.19. К определению ∆Tср

Коэффициенты теплоотдачи a1 и a2 зависят от режимов течения теплоносителей, которые без реального аппарата неизвестны, поэтому принимаем ориентировочное значение K. Приближенное значение K можно найти в справочной литературе.

По известным определяют предварительное значение Fср.

Поверочный расчет теплообменника.

Поверочный расчет теплообменника проводят после выбора конструкции теплообменника (нормализованного). Производят уточненный расчет ai, K, Fрасч. Далее выполняют сопоставление Fрасч и Fнорм. Если

Fнорм > Fрасч расчет прекращают. Разница ∆F = Fнорм – Fрасч не должна превышать допустимый запас. Если Fнорм < Fрасч необходимо брать ТО большей площадью и все повторить.

На рис. 2.20 приведена схема теплового расчета теплообменника.

| Расчет тепловой нагрузки |

| Расчет теплового баланса |

| Определение ΔТср |

| Приближенная оценка ai, K, Fср |

| Выбор нормального варианта конструкции Fнорм |

| Уточненный расчет ai, K, Fср |

| Сопоставление Fрасч, Fнорм |

Рис. 2.20. Схема теплового расчета теплообменника

Контрольные вопросы

1. Приведите классификацию тепловых процессов по диапазону рабочих температур. Какие технологические процессы к ним относятся?

2. Приведите классификацию теплоносителей по назначению, агрегатному состоянию и по диапазону рабочих температур.

3. Какие требования предъявляется к теплоносителям?

4. Перечислите преимущества и недостатки подвода теплоты водяным паром и парами высокотемпературных теплоносителей.

5. Перечислите преимущества и недостатки схем обогрева

с естественной и вынужденной циркуляцией жидких ВОТ.

6. Охарактеризуйте область применения градирен, приведите схему градирен с естественной и принудительной тягой.

7. Дайте классификацию теплообменников.

8. Опишите устройство и принцип действия одно- и многоходовых кожухотрубчатых теплообменников.

9. Охарактеризуйте температурные компенсаторы в кожухотрубчатых теплообменников.

10. Перечислите достоинства и недостатки змеевиковых, оребренных

и пластинчатых теплообменников.

11. Дайте сравнительный анализ змеевиковых и спиральных теплообменников.

12. Расскажите о теплообменниках с греющей «рубашкой»

и схематично изобразите их.

13. Опишите устройство и принцип действия регенеративных теплообменников.

14. Опишите устройство и принцип действия смесительных теплообменников.

15. Опишите устройство и принцип действия барометрических конденсаторов. Укажите назначение барометрической трубы.

16. Приведите последовательность расчета теплообменника.

17. Покажите схему проектного расчета поверхностных теплообменников.

18. Покажите схему поверочного расчета поверхностных теплообменников.

19. Запишите основные уравнения, применяемые при расчете рекуперативных теплообменников.

20. Охарактеризуйте области применения рекуперативных, регенеративных и смесительных теплообменников.

⇐ Предыдущая12

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Расчет теплообменника | teploobmennik.msk.ru

Специалисты компании «Теплообмен» на основании предоставленных индивидуальных данных производят быстрый расчет теплообменников по заявкам клиентов.

Метод расчета теплообменника

Чтобы решить задачу теплообмена, необходимо знать значение нескольких параметров. Зная их, можно определить другие данные. Самыми важными представляются шесть параметров:

- Количество тепла, которое должно быть передано (тепловая нагрузка или мощность).

- Температура на входе и выходе на стороне первого и второго контура теплообменника.

- Максимально допустимые потери напора на стороне и первого, и второго контура.

- Максимальная рабочая температура.

- Максимальное рабочее давление.

- Расход среды на стороне первого и второго контура.

Если расход среды, удельная теплоемкость и разность температур на одной стороне контура известны, можно рассчитать величину тепловой нагрузки.

Температурная программа

Этот термин означает характер изменения температуры среды обоих контуров между ее значениями на входе в теплообменник и выходе из него.

T1 = Температура на входе – горячая сторона

T2 = Температура на выходе – горячая сторона

T3 = Температура на входе – холодная сторона

T4 = Температура на выходе – холодная сторона

Средний логарифмический температурный напор

Средний логарифмический температурный напор (LMTD) является эффективной движущей силой теплообмена.

Тепловая нагрузка

Если не учитывать потери тепла в окружающее пространство, которыми можно пренебречь, правомерно утверждать, что количество тепла, отданное одной стороной пластинчатого теплообменника (тепловая нагрузка) равно количеству тепла, полученному другой его стороной.

Тепловая нагрузка (P) выражается в кВт или в ккал/ч.

P = m x cp x δt,

где:

P = Тепловая нагрузка, кВт

m = Массовый расход, кг/с

cp = Удельная теплоемкость, кДж/(кг x °C)

δt = Разность температур на входе и выходе одной стороны, °C

Термическая длина

Термическая длина канала или тета-параметр (Θ) является безразмерной величиной, которая характеризует соотношение между разностью температур δt на одной стороне теплообменника и его LMTD.

Плотность

Плотностью (ρ) является масса единицы объема среды и выражается в кг/м3 или г/дм3.

Расход

Этот параметр может выражаться с использованием двух различных терминов: массы или объема. Если имеется в виду массовый расход, тогда он выражается в кг/с или в кг/ч, если объемный расход, то используются такие единицы, как м3/ч или л/мин. Чтобы перевести объемный расход в массовый, нужно величину объемного расхода умножить на плотность среды. Выбор теплообменника для выполнения конкретной задачи обычно определяет требуемая величина расхода среды.

Потери напора

Размер пластинчатого теплообменника непосредственно зависит от величины потери напора (∆p). Если есть возможность увеличить допустимые потери напора, то можно будет использовать более компактный и, следовательно, менее дорогой теплообменник. За ориентир для пластинчатых теплообменников для рабочих жидкостей вода/вода можно считать допустимой потери напора в диапазоне от 20 до 100 кПа.

Удельная теплоемкость

Удельная теплоемкость (сp) представляет собой количество энергии, которое необходимо для повышения температуры 1 кг какого-либо вещества на 1 °C при данной температуре. Так, удельная теплоемкость воды при температуре 20 °C равна 4,182 кДж/(кг х °C) или 1,0 ккал/(кг х °C).

Вязкость

Вязкость является мерой текучести жидкости. Чем ниже вязкость, тем выше текучесть жидкости. Вязкость выражается в сантипуазах (сП) или в сантистоксах (сСт).

Коэффициент теплопередачи

Коэффициент теплопередачи теплообменника является важнейшим параметром, от которого зависит сфера применения устройства, а также его эффективность. На данную величину влияет скорость движения рабочих сред, а также особенности конструкции агрегата.

Коэффициент теплопередачи теплообменника представляет собой совокупность следующих величин:

- теплоотдача от греющей среды к стенкам;

- теплопередача от стенок к нагреваемой среде;

- теплопередача водонагревателя.

Коэффициент теплопередачи теплообменника рассчитывается по определенным формулам, состав которых также зависит от вида теплообменного агрегата, его габаритов, а также от характеристик веществ, с которыми работает система. Кроме того, необходимо учитывать внешние условия эксплуатации аппаратуры – влажность, температуру и т.д.

Коэффициент теплопередачи (k) является мерой сопротивления тепловому потоку, вызываемого такими факторами, как материал пластин, количество отложений на ее поверхности, свойства жидкостей и тип используемого теплообменника. Коэффициент теплопередачи выражается в Вт/(м2 x °C) или в ккал/(ч x м2 x °C).

Выбор теплообменника

Каждый параметр в этих формулах может повлиять на выбор теплообменника. Выбор материалов же обычно не влияет на эффективность теплообменника, от них зависит только его прочность и стойкость к коррозии.

Применяя пластинчатый теплообменник, мы получаем преимущества в виде небольших разностей температур и малой толщины пластин, которая обычно равна от 0,3 до 0,6 мм.

Коэффициенты теплоотдачи (α1 и α2) и коэффициент загрязнения (Rf), как правило, очень малы, что объясняется высокой степенью турбулентности течения среды в обоих контурах теплообменника. Этим же обстоятельством можно объяснить и высокое значение расчетного коэффициента теплопередачи (k), которое при благоприятных условиях может достигать величины 8 000 Вт/(м2х °C).

В случае применения обычных кожухотрубных теплообменников величина коэффициента теплопередачи (k) не превысит значение 2 500 Вт/(м2х °C).

Важными факторами минимизации стоимости теплообменника являются два параметра:

1. Потери напора. Чем выше допустимая величина потерь напора, тем меньше размеры теплообменника.

2. LMTD. Чем выше разность температур жидкостей в первом и втором контуре, тем меньше размеры теплообменника.

Ограничения по давлению и температуре

Стоимость пластинчатого теплообменника зависит от максимально допустимых значений давления и температуры. Основное правило можно сформулировать следующим образом: чем ниже максимально допустимые значения рабочих температуры и давления, тем меньше стоимость теплообменника.

Загрязнение и коэффициенты

Допустимое загрязнение может быть учтено в вычислении через расчетный запас (M), то есть, за счет дополнительного процента поверхности теплообмена или введения коэффициента загрязнения (Rf), выражаемого в таких единицах, как (м2х °C)/Вт или (м2х ч х °C)/ккал.

Коэффициент загрязнения при расчете пластинчатого теплообменника должен браться значительно меньшим, чем при расчете кожухотрубного теплообменника. Для этого есть две причины.

Более высокая турбулентность потока (k) означает меньший коэффициент загрязнения.

Конструкция пластинчатых теплообменников обеспечивает гораздо более высокую степень турбулентности и, следовательно, более высокий тепловой коэффициент полезного действия (кпд), чем это имеет место в традиционных кожухотрубных теплообменниках. Обычно коэффициент теплопередачи (k) пластинчатого теплообменника (вода/вода) может составлять от 6 000 до 7 500 Вт/(м2х °C), в то время как традиционные кожухотрубные теплообменники при одинаковом применении обеспечивают коэффициент теплопередачи порядка лишь 2 000–2 500 Вт/(м2х °C). Типичное значение Rf, обычно используемое в расчетах кожухотрубных теплообменников, равно 1 х 10-4 (м2х °C)/Вт. В этом случае использование значения k от 2 000 до 2 500 Вт/(м2х °C) дает расчетный запас (M = kc х Rf) порядка 20–25 %. Чтобы получить такое же значение асчетного запаса (M) в пластинчатом теплообменнике с коэффициентом теплопередачи порядка 6 000–7 500 Вт/(м2х °C), надо взять коэффициент загрязнения, равный всего лишь 0,33 х 10-4 (м2х °C)/Вт.

Различие в добавлении расчетного запаса

При расчете кожухотрубных теплообменников расчетный запас добавляется путем увеличения длины труб при сохранении расхода среды через каждую трубу. При расчете пластинчатого теплообменника такой же расчетный запас обеспечивается за счет добавления параллельных каналов или посредством уменьшения расхода в каждом канале. Это приводит к снижению степени турбулентности течения среды, уменьшению эффективности теплообмена и увеличению опасности загрязнения каналов теплообменника. Использование слишком большого коэффициента загрязнения может привести к повышенной интенсивности образования отложений.Для пластинчатого теплообменника, работающего в режиме вода/вода, значение расчетного запаса от 0 до 15 % (в зависимости от качества воды) можно считать вполне достаточным.

Ваши заявки ждем по адресу: [email protected]

teploobmennik.msk.ru