Определение расхода воздуха, проходящего через пневмораспределитель при определенных значениях давления на входе и выходе и их соотношении

Одним из способов задания расходной характеристики пневматического устройства является определение параметра, характеризующего его гидравлическое сопротивление. В настоящее время таким параметром является пропускная способность устройства, определяемая по ГОСТ Р52720–2007 как объемный расход воды (м3/час) плотностью r=1000 кг/м3, пропускаемый устройством при перепаде давления на нем 1 кгс/см2.

Заметим, что параметры потока в местных сопротивлениях обычно и определяются с помощью формул, полученных для несжимаемой жидкости. Поэтому воспользуемся формулой Вейсбаха и, преобразуя ее, получим выражение для определения объемного расхода жидкости при ее движении через пневмоустройство:

, (1)

где и r — соответственно перепад давления в устройстве и плотность жидкости, протекающей через него; — площадь поперечного сечения прохода устройства; – коэффициент местного сопротивления.

Если теперь принять, что через местное сопротивление проходит вода плотностью r=1000 кг/м3 с перепадом давления 1 кгс/см2, то зависимость (1) преобразуется к виду (,см2):

. (2)

В соответствии с ГОСТ Р52720–2007 правая часть формулы (2) представляет не что иное, как пропускную способность (м3/час) устройства. Таким образом, в общем случае объемный расход (м3/час) рабочей жидкости при ее движении через распределитель следует определять по формуле:

=, (3)

а массовый расход =(кг/час) — по формуле

. (4)

Отметим, что выражения (3) и (4) полностью согласуются с формулами для определения величины и , приведенными в Интернет(е) Научно-Производственным Предприятием «Волга» [2].

Как известно, в процессе работы пневматических приводов возможны различные условия теплообмена между потоком газа, движущимся в трубопроводах, и окружающей средой.

Если скорость течения газа мала и между стенками трубопровода и окружающей средой происходит хороший теплообмен, то процессы, протекающие в пневмоприводах, близки к изотермическим; при больших скоростях течения газа, плохом теплообмене и малых силах трения процессы, протекающие в пневмоприводах, близки к адиабатным.

Таким образом, если предположить, что перед и за пневматическим устройством температура воздуха одинакова (участки трубопровода перед и за местным сопротивлением достаточно велики, вследствие чего происходит полное выравнивание температуры потока и окружающей среды), то в этом случае для определения расхода воздуха в местном сопротивлении удобно воспользоваться расчетной зависимостью, полученной в [1,с.101] для подкритической области изотермического течения газа:

(5)

или

, (6)

или с учетом того, что в соответствии с уравнением Клапейрона-Менделеева ,

, (7)

где и – давление и плотность газа перед местным сопротивлением; – давление за местным сопротивлением; – относительное давление; – параметр, характеризующий гидравлическое сопротивление пневмоустройства условного прохода , определенный через эквивалентную длину трубопровода, т. е. такую длину трубы, разность давлений в начальном и конечном сечениях которой при данном расходе равна разности давлений в местном сопротивлении; – объемный расход газа; R — газовая постоянная, равная , T — температура газа при нормальных условиях, равная .

Из (7) следует, что для построения расходной характеристики пневмораспределителя необходимо располагать значением параметра . Затем, задаваясь значениями давления воздуха на входе и перепадом давления в пневмоустройстве, легко устанавливается искомая характеристика.

Будем рассматривать параметр как коэффициент сопротивления устройства данного проходного сечения, установленный при турбулентном режиме течения рабочей жидкости, соответствующем области квадратичных сопротивлений, когда коэффициент местного сопротивления определяется лишь формой местного сопротивления. Но при таких режимах течения жидкости определяется пропускная способность устройства, в расчетную формулу которой входит коэффициент сопротивления . Тогда

= z = , (8)

а формула (7) приводится к виду

. (9)

Такова расходная характеристика пневмоустройства.

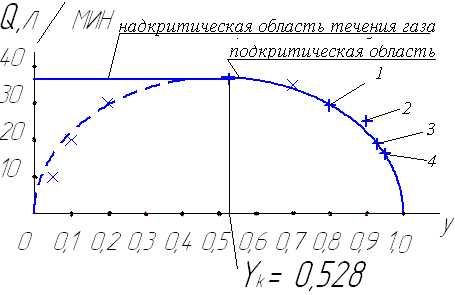

В заключение отметим, что формулы (5) — (7), (9) справедливы в области изменения относительного давления «» в пределах от до Параметр называют критическим отношением давлений, при достижении которого расход газа приобретает максимальное значение и остается неизменным вплоть до значения В газодинамических расчетах область течения газа при называют подкритической, а область течения при надкритической. Следовательно, для подкритической области течения весовой (объемный) расход газа есть функция «»; для надкритической области течения расход имеет максимальное значение и для его определения в зависимости (5) — (7) и (9) вместо «» необходимо подставить .

Рассмотрим числовой пример. Определим расходную характеристику пневмораспределителя с условным проходом , паспортной величиной . Температура воздуха в распределителе ; газовая постоянная . Требуется найти расход воздуха, проходящего через распределитель, при перепаде давления с давлением на входе в распределитель

При заданных значениях давления воздуха на входе в распределитель давление на выходе устройства соответственно составит =0,56МПа;=0,76МПа, а относительное давление соответственно принимает значения Это означает, что во всем диапазоне изменения относительного давления «», имеет место подкритическая область течения газа, расход которого можно определять по формуле (9).

Подставляя в формулу (8) значения и , находим, что =2,39, а значения объемного расхода , вычисленные по формуле (9) по данной величине для принятых значений относительного давления «», составляют: , ,.

Полученная расходная характеристика пневмораспределителя представлена ниже графически в виде зависимости объемного расхода газа от «».

Рис.1. Расходная характеристика пневмораспределителя

Расчеты автора: + 1. y = 0,8; 2.y =0,9; 3.y = 0,93; 4. y = 0,95

Х — произвольные значения “y”

Выводы

В системах пневматических приводов, как и гидроприводов, местные сопротивления играют исключительно большую роль. От умения правильно оценить параметры потока, протекающего через местные сопротивления, зависит точность и надежность произведенных расчетов.

Местные сопротивления, как правило, способствуют турбулизации потока, вследствие чего коэффициент местного сопротивления уже при сравнительно малых числах Рейнольдса определяется лишь формой местного сопротивления, что позволяет выразить коэффициент местного сопротивления через пропускную способность устройства и тем самым построить его расходную характеристику.

Литература:

1. Погорелов В. И. Газодинамические расчеты пневматических приводов. — Л: «Машиностроение», 1971. — 184с.

2. http://www.nppvolga.ru/articles/1/63/

moluch.ru

Расход сжатого воздуха: особенности расчета

При работе с компрессионным оборудованием необходимо иметь представление как исчисляется расход сжатого воздуха, тем более что производительность компрессора и определяется как объем сжимаемого газа в единицу времени.

Конечно, существуют специальные контрольно-измерительные приборы, но в некоторых случаях необходимо быстро произвести расчет расхода воздуха отдельными устройствами.

Необходимо начать с того, что уточнить, в чем измеряется воздух. Объем воздуха измеряется в кубических метрах. Единицы измерения расхода воздуха исчисляются в кубических метрах (для винтовых компрессоров) или литрах (для поршневых компрессоров) потребляемого или производимого воздуха в единицу времени (м3/мин, м3/час, л/мин).

Согласно данным российского ГОСТ 12449-80 нормальными условиями считаются

- давление 101,325 кПа (760 мм. рт .ст),

- температура 293 К (20 С),

- влажность 1,205 кг/м3.

При определении расхода сжатого воздуха при нормальных условиях по ГОСТ 12449-80 перед единицей измерения сжатого воздуха ставят маркировку «н» (15нм3/мин или 165нм3/час и т.д.).

Также существуют две популярные методики расчета расхода воздуха потребляющим оборудованием.

Расчет расхода воздуха через падение давления – универсальный метод для всех видов компрессоров

Где:

- LB – искомое потребление сжатого воздуха [м³/мин]

- VR – объем резервуара с сжатым воздухом [м³] (1 м³ = 1000 л)

- pmax – давление на время начала измерений [бар]

- pmin – давление на время окончания измерений [бар]

- t – продолжительность измерений [мин]

На начало измерения необходимо знать объем резервуара и давление в нем (показания манометра). Включаем потребляющее оборудование, засекаем время работы. Отключаем оборудование, смотрим показания манометра резервуара. Подставляем данные в формулу.

Расчет расхода через время работы компрессора – метод для компрессоров с постоянной производительностью

- LB – искомое потребление сжатого воздуха [м³/мин]

- Q – производительность компрессора [м³/мин]

- ∑t – время работы компрессора под нагрузкой за период измерений [мин]

- T – период измерений = время работы под нагрузкой + на холостом ходу [мин]

На начало измерения нам необходимо знать производительность компрессора, снять показания счетчика общей наработки и счетчика работы под нагрузкой. Включаем потребляющее оборудование, засекаем время работы под нагрузкой при наборе давления до максимального значения, после которого компрессор работает на холостом ходу до начала следующего набора давления. Отключаем оборудование. Подставляем данные в формулу.

Назад в раздел

chzmek.ru

Как оценить расход сжатого воздуха?

Как определить расход сжатого воздуха? Как узнать расход сжатого воздуха?

Очень часто при расширении производства и планировании покупки компрессорного оборудования возникает вопрос, какая мощность компрессора необходима? Сколько воздуха нужно для подключения оборудования?

Предлагаю рассмотреть один из вариантов расчёта, который позволяет с максимальной точностью посчитать расход сжатого воздуха.Сразу отмечу, что данный Вариант подходит не всегда, а только в том случае, когда у Вас есть уже какой-нибудь компрессор с ресивером и Вы планируете увеличить размеры производства и соответственно потребление сжатого воздуха.

- Выяснить объём существующего ресивера.

- Наполнить ресивер сжатым воздухом до максимального рабочего давления.

- Выключить компрессор и начать расходовать воздух.

- Засечь с помощью секундомера время, за которое давление в ресивере снизится до минимально допустимого рабочего давления. Важно, для достаточной точности подсчёта разница между максимальным и минимальным давлением должна быть не менее двух атмосфер.

- Затем произвести расчёт по следующей формуле:

Расчёт достаточно прост, для этого нужно:

Где:

Q – потребление сжатого воздуха системой, л/мин;

Pн – давление начала измерения, бар;

Pк – давление окончания измерения, бар;

Vр – объем ресивера, л;

t – Время, за которое давление опускается с Pн до Pк

В итоге мы получили точное потребление сжатого воздуха нашей системой. Конечно, замеры для такого расчёта, необходимо проводить во время максимальной загрузки производства. Это позволит избежать ошибок и недооценки потребления.

Если, по каким-либо причинам Вы не можете отключить компрессор, Вы тоже можете воспользоваться этой формулой. Для этого необходимо вычесть из полученного результата производительность компрессора. Не забудьте про размерности чисел, из л/мин вычитайте л/мин.

Когда Вы планируете, расширение производства, к полученному результату прибавляем потребление нового оборудования (как его посчитать читайте в статье) и получаем суммарный расход будущего производства.

После получения результата, можно высчитать необходимую производительность будущего компрессора. Для этого достаточно к рассчитанному потреблению прибавить запас. Обычно 10-15%.

Зачем делать запас?

Запас необходим, чтобы компенсировать неточности, допускаемые при замере производительности и для того, система регулирования компрессора обеспечивала оптимальное количество включений и выключений компрессора.

О системах регулирования компрессором мы расскажем в следующих статьях.

Следуя указанному методу, мы получим значение расхода воздуха, которое позволит оптимально подобрать компрессор в полном соответствии с требованиями производства.

Следует также отметить, что измеряя потребление, таким образом, мы получаем потребление системы вместе с потерями и часть из них мы можем оценить.

Почему часть? Дело в том, что потери можно разделить на две группы: постоянные, возникающие в результате утечек в соединениях трубопроводов и переменные, которые возникают по мере износа оборудования.

С помощью описанных выше измерений можно легко посчитать постоянные потери. Для этого накачиваем давление в ресивер и прекращаем работу всего оборудования. Как и в предыдущем случае засекаем время падения давления, в ресивере и, воспользовавшись формулой, получаем результат.

Чтобы получить полную картину не перекрывайте краны на входе в оборудование, это позволит оценить потери не только в трубопроводах, но и в пневмошлангах и соединениях на самом оборудовании.

Зачем нам оценивать потери?

Напомню, что компрессор – крайне не эффективная система и его КПД не превышает 10%. Это значит, что всего 10% энергии мы можем использовать в виде энергии сжатого воздуха. Всё остальное уходит на нагрев в результате работы по сжатию воздуха. Даже если в пневмомагистрали нет утечек и все соединители и быстросъёмные муфты исправны и меняются по мере необходимости, утечки всё равно возникнут и связаны они не с трубопроводами, а с пневмоинструментом. В процессе эксплуатации инструмента происходит его естественный износ, увеличение зазоров и старение прокладок и т.д., что влечёт за собой увеличение расхода воздуха при работе.

Произведя несложные расчеты, получим, что энергия сжатого воздуха примерно в 10 раз дороже электроэнергии. Т.е. энергия сжатого воздуха очень дорогая и, соответственно, потери в системе сжатого воздуха обходятся очень дорого.

Получив числовые данные о потерях, Вы сами можете оценить, стоит с ними бороться или потери не существенны и их стоимость не велика.

Пример из практики:

На одном из предприятий по выпуску ЖБИ мы проводили замену компрессоров для цеха по сварке сетчатых карт. В цехе стояло 6 аппаратов контактной сварки сетки с пневматическим прижимом электродов. Воспользовавшись приведённым в данном разделе расчётом, мы оценили расход цеха в процессе работы (для повышения точности проводили несколько замеров за смену). Расход оказался равным 11500 л/мин.

Затем мы произвели замеры по окончание смены, для того чтобы оценить потери в цеху. Потери оказались около 1200 л/мин, на уровне 11%. Многовато. Обследовав магистраль сжатого воздуха, оказалось, что эти потери легко устранимы. Травили воздух большинство соединений в системе. Подмотка, подтяжка и замена некоторых соединений дали отличные результаты. После проведённых работ потери составили 30 л/мин. Один день работ по устранению утечек и отличный результат. Сокращение расходов на электроэнергию компрессорной более чем на 10%.

Далее, устранив постоянные потери, мы сравнили полученный расход всего цеха с паспортным расходом стоящего в нём оборудования. В данном случае это было не сложно. В цехе было не много потребителей. Это сравнение дало впечатляющие цифры. Потери сжатого воздуха в пневмоцилиндрах составили 2300 л/мин, 23 % от общего потребления сжатого воздуха.

Для устранения этих потерь потребовался ремонт оборудования. Он был произведён собственными силами предприятия.

На этом примере чётко видно, сколько энергии предприятие тратило в пустую. Потери только в одном цеху составили 3500 л/мин. Это примерно 22 кВт. Т.е. предприятие теряло постоянно 22 кВт/час электроэнергии только в одном цеху.

В завершение нужно отметить, что данный метод достаточно точен, и позволяет обойтись без расходомера и вместе с тем, его применение не всегда возможно. Его сложно применять на больших предприятиях с разветвлённой пневмосистемой и неравномерным потреблением сжатого воздуха, хотя для отдельных цехов он вполне применим. Главное, чтобы у Вас был достаточного объёма ресивер.

www.enteksys.ru

2.1. Расчет расхода воздуха.

Теоретически необходимое количество воздуха для полного горения газа определяют по следующей формуле, м3/м3:

(4)

где H2, CO, CH4и т.д. – содержание соответствующих компонентов в топливе, объемных долей,%;О2– содержание балластного кислорода в составе топлива, объемных долей,%.

V0 = 1/21(2 · 95.5 + 3.5 · 2.7 + 5 · 0.4 + 6.5 · 0.2 + 8 · 0.1) = 9.74м3/м3.

При расчете расхода воздуха учитывается, что соотношение между азотом и кислородом

Во многих случаях, когда точный состав топлива неизвестен, но известна его теплота сгорания Qн, можно использовать следующую приближенную, но дающую весьма удовлетворительные результаты формулу,м3/м3:

V0= 0.27 · 36688 / 1000 = 9.9м3/м3.

Горение не может быть полным, если воздух подается только в теоретически необходимом количестве, так как из-за неполного перемешивания воздуха с газом часть топлива не сгорает. Вследствие этого воздух в топку подается всегда в избытке – в количестве, достаточном для полного сгорания газа, м3/м3:

Vд=V0,

где – коэффициент избытка воздуха, = 1,05 выбираем с учётом эффективности процесса горения.

Vд= 1.05 · 9.74 = 10.23м3/м3.

В зависимости от конструкции газовых горелок величина составляет от 1,05 до 1,7. Наилучшие конструкции газовых горелок обеспечивают полное горение газа при = 1,05 … 1,15. Принимаем α = 1.05.

2.2. Расчет объема продуктов сгорания.

Количество двуокиси углерода, образующееся при полном сгорании

1 м3газа, зависит только от содержания в нем компонентов, в состав которых входит углерод и от содержания самой двуокиси углерода (в качестве балластной примеси), м3/м3.

).

VCO2= 0.01(95.5 + 2 · 2.7 + 3 · 0.4 + 4 · 0.2+ 5 · 0.1 +0.1) = 1.035м3/м3.

Количество водяного пара как образующегося при полном сгорании 1 м3 топлива, так и переходящего в продукты сгорания из воздуха и из самого топлива определяется на основании стехиометрического уравнения горения по формуле,м3/м3:

],

где dгиdв– влагосодержание соответственно газообразного топлива и воздуха,г/м3, а числовое значение коэффициента 0,124 представляет собой объем 1г водяного пара,м3.

Vh3O = 0.01(0 + 2 · 95.5 + 3 · 2.7 + 4 · 0.4 + 5 · 0.2 + 6 · 0.1 +

+ 0.124(0 + 1.05 · 9.74 · 10)) = 2.14 м3/м3.

Влагосодержание воздуха при температуре 20 … 25 0Си относительной влажности его= 50%и составляет 8-12г/м3. Таким его обычно и принимают в расчетах.

Что касается влагосодержания газообразного топлива, то, поскольку газ в населенные пункты попадает осушенным, величину dr принимают равной нулю и учитывают только в случаях сжигания заведомо влажного газа, в котором состояние водяного пара близко к насыщению.

Учитывая, что азот, содержащийся как в воздухе, так и в самом топливе в горении участия не принимает и полностью переходит в продукты сгорания, его количество на 1 м3газа можно определить по формуле,м3/м3:

VN2 = 0,79V0+ 0,01N2

VN2= 0.79 · 1.05 · 9.74 + 0.01 · 1 = 8.089м3/м3.

Количество кислорода, которое по завершении процесса горения оказывается избыточным и переходит в продукты сгорания, составляет, м3/м3:

VO2 = 0,21( – 1) · VO2

VO2 = 0.21(1.05 – 1) · 9.74 = 0.1022 м3/м3.

Общее количество продуктов сгорания 1 м3газа,м3/м3:

VПС=VCO2+VH2O+VO2 +VN2;

VПС= 1.035 + 2.14 + 0.1022 + 8.089 = 11.3662м3/м3.

studfiles.net

Сжатый воздух. Расход сжатого воздуха.

Сжатый воздух в кузнечных и холодноштамповочных цехах (см. Холодная обработка металлов давлением) применяют для привода ковочных молотов и штамповочных молотов, различных автоматизирующих и механизирующих устройств, различных приспособлений для включения кривошипных прессов и горизонтально-ковочных машин (пневматические муфты), работы пневматических прижимов, сдувания деталей со штампов, обдувки штампов. Кроме того, сжатый воздух используют для клепальных станков, пневматических инструментов, сварочного оборудования (см. сварка) и т.д. При наличии в цехе листовой штамповки (прессово-кузовные корпуса автозаводов) отделения для окраски деталей сжатый воздух применяют также для пульверизаторов.

Сжатый воздух обычно подается в цехи из центральной заводской компрессорной станции. Давление сжатого воздуха в магистральных трубопроводах 5·105 .. 6·105 Н/м2 избыточных.

Расход сжатого воздуха

Если в цехе много потребителей воздуха, то для расчета расхода целесообразно потребителей разбить на группы по принципу однородности. Для большого цеха, кроме того, следует производить расчет расхода сжатого воздуха по каждому отделению в отдельности.

Годовой расход сжатого воздуха

Годовой расход сжатого воздуха каждой группой (м3) составляет:

где Qч — среднечасовой расход каждого потребителя, м3;

Фоб — эффективный годовой фонд времени работы оборудования при принятой сменности, ч;

λ — коэффициент загрузки, принимаемый в среднем 0,8..0,95;

η — коэффициент, учитывающий потери воздуха вследствие утечки, принимаемый равным 1,4..1,5.

Среднечасовой расход сжатого воздуха

Среднечасовой расход сжатого воздуха для всей группы в м3:

Максимальный часовой расход сжатого воздуха для группы может быть принят на 30% больше среднечасового расхода.

Среднечасовой расход сжатого воздуха каждым отдельным потребителем подсчитывают исходя из конкретных условий работы потребителя. Если потребители используют воздух, получаемый из общей магистральной сети после редуцирования неодинакового давления, то для возможности определения его суммарного расхода необходимо объем воздуха, расходуемого каждым потребителем, привести к объему, соответствующему магистральной сети, учитывая, что

если р’ и р в Н/м2 избыточных, и

если р’ и р в кгс/см2 избыточных,

где Q‘ср и Qср — среднечасовой расход сжатого воздуха соответственно при давлении в пневмосистеме потребителя р’ и в магистральной сети р.

Потребность в сжатом воздухе в ведомости лучше указывать при атмосферном давлении. Пересчет объема воздуха Qр при давлении магистральной сети р к объему Qатм при атмосферном давлении производят по формуле

если р в Н/м2 избыточных, и

если р в кгс/см2 избыточных.

www.mtomd.info

Определение – расход – воздух

Определение – расход – воздух

Cтраница 1

Определение расхода воздуха и тепла на сушку угля после десорбции водяным паром. После десорбции острым водяным паром уголь содержит много влаги. [1]

Определение расхода воздуха и тепла на 1 кг испаренной влаги. [2]

Определение расхода воздуха и тепла на сушку угля после десорбции водяным паром. После десорбции острым водяным паром уголь содержит много влаги. [3]

Для определения расхода воздуха и водяного пара на окисление, а также состава конечного газа, составляем материальный баланс конвертора. [4]

Для определения расхода воздуха, который могут обеспечить вентиляторы при параллельной работе на заданную сеть, необходимо построить суммарную характеристику этих вентиляторов и найти точку пересечения ее с характеристикой сети. [5]

Для определения расхода воздуха и водяного пара на окисление, а также состава конечного газа, составляем материальный баланс конвертора. [6]

Для определения расхода воздуха выбирают по возможности длинный прямой участок воздуховода постоянного сечения. Как известно, всякого рода фасонные части – отводы, тройники и пр. [8]

Для определения расхода воздуха, установившегося в процессе измерения, в воздухопровод перед измеряемым отверстием включают газовый расходомер ( с манометром или ротаметром), шкалу которого градуируют в линейных величинах. [9]

Для определения расхода воздуха по Рв для сопел промежуточных диаметров dcx следует пользоваться методом интерполяции. [10]

Для определения расхода воздуха следует выбрать достаточно ровный прямой участок. [11]

Для определения расхода воздуха по формуле ( 94) необходимо определить среднюю скорость воздушного потока, так как величина F известна. [12]

Для определения расхода воздуха в каждом отопительном элементе модели использована зависимость сопротивления косых ходов от количества проходящего через них воздуха. [13]

Для определения расхода воздуха приборы устанавливают по возможности на длинном прямом участке воздуховода постоянного сечения, так как отводы и тройники искажают скоростное поле потока на значительной длине воздуховода. [14]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru