Классификация теплообменников по принципу действия

По принципу действия теплообменники подразделяют на три вида: рекуперативные, регенеративные и смесительные.

Рекуперативные теплообменники

В рекуперативных теплообменниках теплоносители омывают стенку с двух сторон и обмениваются при этом теплотой. Процесс теплообмена протекает непрерывно и имеет обычно стационарный характер. Стенка, которая омывается с обеих сторон теплоносителями, называется рабочей поверхностью теплообменника.

Рекуперативные теплообменники подразделяют в зависимости от направления движения теплоносителей. Если теплоносители движутся параллельно в одинаковом направлении, теплообменник называют прямоточным, а при противоположном направлении движения – противоточным. В теплообменнике с перекрестным током теплоносители движутся во взаимно перпендикулярных направлениях, при этом возможен однократный и многократный перекрестный ток. Встречаются и более сложные схемы движения теплоносителей.

Конструктивно

Возможны также рекуперативные теплообменники с рабочей поверхностью в виде вращающейся трубы. В таких аппаратах можно получить значительное увеличение коэффициента теплопередачи.

Рекуперативные теплообменники, предназначенные для утилизации теплоты в газотурбинных установках, называют регенераторами; теплообменники для рассеивания теплоты горячей воды в окружающее пространство называют радиаторами. Назначением определяются также названия: воздухоподогреватели, маслоохладители, пароперегреватели и т.п.

Регенеративные теплообменники

В регенеративном теплообменнике одна и та же поверхность поочередно омывается то горячим, то холодным теплоносителем. При соприкосновении с горячим теплоносителем стенка аккумулирует теплоту, а затем отдает ее холодному теплоносителю. Для удовлетворительной работы теплообменника его рабочие стенки должны обладать значительной теплоемкостью.

Характерная особенность регенеративного теплообменника – нестационарный режим теплообмена. Чтобы процесс теплообмена протекал непрерывно при одинаковой продолжительности периода нагрева и охлаждения, такой теплообменник должен иметь две параллельно работающие секции.

Внутренняя полость регенеративного теплообменника заполняется насадкой, которая делается из кирпича, металла или другого материала.

Смесительные теплообменники

В смесительных теплообменниках процесс теплообмена сопровождается перемешиванием теплоносителей, т.е. они непосредственно соприкасаются друг с другом. Поэтому смесительные теплообменники называются также контактными. Процесс теплообмена в таком аппарате имеет стационарный характер и сопровождается испарением жидкости.

Смесительный теплообменник целесообразно использовать для таких теплоносителей, которые легко разделить после теплообменного аппарата. Например, такой парой теплоносителей является вода и воздух.

Наиболее важным фактором в рабочем процессе смесительного теплообменного аппарата является величина поверхности соприкосновения теплоносителей, которая зависит от степени дробления жидкости.

Для увеличения поверхности теплообмена на пути движения теплоносителей можно разместить насадку, которая представляет собой слой кускового материала (например, куски керамики, кокса и т.п.), или деревянные решетки. Пленка жидкости на поверхности насадки представляет собой дополнительную поверхность контакта, которая иногда может быть основной поверхностью теплообмена.

Из трех рассмотренных выше видов теплообменников наиболее широкое и разностороннее применение находят рекуперативные теплообменники.

www.teploobmenka.ru

Рекуперативный теплообменник — ТеплоВики – энциклопедия отопления

Материал из ТеплоВики – энциклопедия отоплении

Рекуперативные теплообменникиРекуперативный теплообменник – это теплообменник, в котором происходит теплообмен через разделительные стенки. В аппаратах этого типа в каждой точке разделительной стенки тепловой поток сохраняет постоянное направление.

Если же два или больше теплоносителей попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева, то теплообменный аппарат называют регенеративным. В период соприкосновения с одним из теплоносителей стенки аппарата получают тепло и аккумулируют его; в следующий период соприкосновения другого теплоносителя с той же поверхностью стенок аккумулированное тепло передается теплоносителю. Направление теплового потока во втором периоде изменяется на противоположное.

В большинстве рекуперативных аппаратов осуществляется непрерывная передача тепла через стенку от одного теплоносителя к другому. Эти аппараты, как правило, являются аппаратами непрерывного действия. Рекуперативные аппараты, в которых производится периодический нагрев или охлаждение одного из теплоносителей, относят к аппаратам периодического действия.

Регенеративные теплообменники в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия; в них разные теплоносители поступают в различные периоды времени. Непрерывная работа осуществляется в таких аппаратах лишь в том случае, если они снабжены движущимися стенками или насадками, попеременно соприкасающимися с потоками разных теплоносителей и непрерывно переносящими тепло из одного потока в другой. В смесительных теплообменных аппаратах тепло- и массообмен осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей.

В зависимости от назначения производственных процессов в качестве теплоносителей могут применяться самые различные газообразные, жидкие и твердые тела. Водяной пар, как греющий теплоноситель, в теплообменных аппаратах получил большое распространение благодаря ряду его достоинств. Его можно транспортировать по трубопроводам на значительные расстояния (до нескольких сотен метров). Интенсивная теплоотдача от конденсирующегося водяного пара способствует уменьшению поверхности теплообмена. Конденсация водяного пара сопровождается большим уменьшением его энтальпии; благодаря этому для передачи сравнительно больших количеств тепла требуются небольшие весовые количества пара. Постоянство температуры конденсации при заданном давлении облегчает поддержание постоянства режима и регулирование процесса в аппаратах.

Основным недостатком водяного пара является неизбежное и значительное повышение давления с ростом температуры.

Например, при давлении 0,981*105 Па*(1 кгс/см2) температура насыщенного пара составляет 99,1°С, а температура насыщенного пара 309,5°С может быть получена только при давлении 98,1*105 Па. Поэтому паровой обогрев применяется для процессов нагревания только до умеренных температур (порядка 60—150°С). Обычно давление греющего пара в теплообменниках составляет от 1,96*105 до 11,8*105 Па. Для высоких температур эти теплообменники очень громоздки (имеют толстые стенки и фланцы), весьма дороги и поэтому применяются редко.

Горячая вода, как греющий теплоноситель, получила большое распространение, особенно в отопительных и вентиляционных установках. Она приготовляется в специальных водогрейных котлах, производственных технологических агрегатах (например, в печах) или водонагревательных установках ТЭЦ. Горячую воду, как теплоноситель, можно транспортировать по трубопроводам на значительные расстояния (на несколько километров). Понижение температуры воды в хорошо изолированных трубопроводах составляет не более 1°С на 1 км. Достоинством воды как теплоносителя является сравнительно вы¬сокий коэффициент теплообмена. Однако горячая вода из тепловых сетей в производственных теплообменниках используется редко, так как в течение отопительного сезона температура ее непостоянна и изменяется от 70 до 130′”С, а в летнее время тепловые сети не работают. Дымовые и топочные газы применяются в качестве греющего теплоносителя, как правило, на месте их получения для непосредственного обогревания различных промышленных изделий и материалов, если качество последних несущественно изменяется при загрязнении сажей и золой. Если же загрязнение обрабатываемого материала недопустимо, то подогрев его дымовыми газами ведется посредством воздуха, который играет роль промежуточного теплоносителя, т. е. дымовые газы через теплопроводную стенку в рекуперативных теплообменниках отдают тепло воздуху, воздух — обрабатываемому материалу. Дымовые газы могут применяться в теплообменниках для нагрева, выпарки и термической обработки газообразных, жидких и твердых веществ.

Характеристика теплоносителейДостоинством дымовых и топочных газов как теплоносителя является возможность достижения высокой температуры при атмосферном давлении, недостатками — громоздкость аппаратуры, обусловленная низкой теплоотдачей от газов к стенке, сложность регулирования рабочего процесса в теплообменном аппарате, пожарная опасность и сравнительно быстрый износ поверхностей теплообмена от золы, а также при чистке аппаратов.

Существенным недостатком дымовых газов является также возможность использования их только непосредственно на месте получения, так как транспортировка их даже на небольшие расстояния требует значительных расходов электроэнергии, громоздких каналов и связана с большими тепловыми потерями.

В настоящее время в промышленности для высокотемпературного обогрева, кроме дымовых газов, применяют минеральные масла, органические соединения, расплав-ленные металлы и соли. Характеристика некоторых высокотемпературных теплоносителей дана в табл. Если высокотемпературные теплоносители использовать при температурах ниже точки кипения, то в заполненном ими объеме теплообменного аппарата, так же как и при дымовых газах, избыточное давление может отсутствовать. Основными требованиями, предъявляемыми к высокотемпературным теплоносителям, являются: высокая температура кипения при атмосферном давлении, высокая интенсивность теплообмена, низкая температура отвердевания, малая активность корродирующего действия на металлы, нетоксичность, невоспламеняемость, взрывобезопасность, термическая стойкость и дешевизна.

На ряду с высокотемпературными теплоносителями имеются низкотемпературные теплоносители и холодильные агенты, которые кипят при температурах ниже 0°С

На рисунке приведены зависимости между давлениями и температурами насыщения для некоторых широко распространенных холодильных агентов.

Сейчас для охлаждения используется эффект эндотермической реакции или поглощения тепла при химическом разложении веществ. Например, при разложении 1кг хлористого аммония Nh5Cl на Nh4 и HCl, которые превращаются в газ, поглощается 3300 кДж/кг. Эта величина почти в 1,5 раза превышает теплоту парообразования воды (2260 кДж/кг).

ru.teplowiki.org

Рекуперативные теплообменные аппараты периодического действия

Теплообменные аппараты с неустановившимся тепловым режимом или периодического действия широко применяют в различных отраслях промышленности и на транспорте. Их конструкция и режим работы чаще всего определяются условиями нагрева или охлаждения рабочей среды или условиями работы технологического агрегата.

В одном и том же периодически действующем теплообменном аппарате можно попеременно осуществить отдельные стадии тепловой обработки продукта или материала, например нагревание в течение ∆τ1, выдержку при определенной температуре ∆τ2 и охлаждение до заданной температуры ∆τ3. Если обозначить продолжительность процесса нагрева τ1 = ∆τ1 + ∆τ2, продолжительность тепловой обработки τ2 = ∆τ1 + ∆τ2 + ∆τ3, а общую продолжительность периода от подачи теплоносителя для нагрева исходного материала данной партии до начала нагрева исходного материала следующей партии τ, то можно ввести понятие о степени непрерывности процесса: ε1 = τ1/τ < 1; ε2 = τ2/τ < 1. Степень непрерывности процесса играет большую роль при составлении тепловых нагрузок по предприятию и выборе источника теплоснабжения.

Рассмотрим схемы конструкций и методы расчетов некоторых рекуперативных теплообменных аппаратов с неустановившимся тепловым режимом.

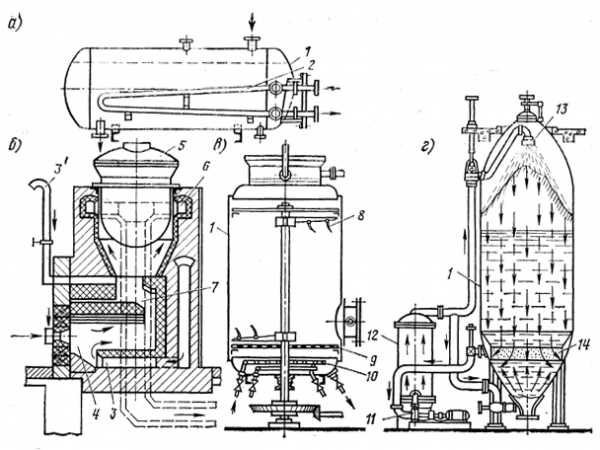

Нагреватели-аккумуляторы (рис. 3.1, а) простые по конструкции получили распространение в системе горячего водоснабжения при периодических или существенно неравномерных во времени расходах воды. Вместимость аппарата рассчитывают на полное кратковременное удовлетворение потребителей. Продолжительность нагрева определяется производственными условиями и мощностью источников теплоснабжения. Нагретая в течение нескольких часов вода может быть использована кратковременно за 30–60 минут или периодически повторяющиеся меньшие интервалы для производственных и бытовых нужд. В качестве греющей среды обычно используется насыщенный водяной пар при давлении (5÷6) 105 Па или горячая вода примерно при таком же давлении. Наибольшее распространение получили водонагреватели с трубчатыми рекуперативными теплообменниками. В некоторых случаях еще приходится встречаться с аппаратами, в которых подогрев воды осуществляется путем смешения ее с водяным паром. При таком способе нагрева воды теряется конденсат, который является высококачественной питательной водой для источника теплоснабжения. Конечная температура нагреваемой воды обычно задается.

По сравнению с рекуперативными теплообменниками непрерывного действия в этих аппаратах низкий коэффициент теплоотдачи от наружной поверхности к нагреваемой среде. Он определяется условиями естественной конвекции. Следовательно, меньше и коэффициент теплопередачи.

В то же время необходимо отметить, что если для нагревания большого количества воды при кратковременном ее использовании применять теплообменные аппараты непрерывного действия, то пиковый расход греющей среды в них будет в 6-10 раз больше, чем среднечасовой расход в водонагревателях-аккумуляторах. В этом случае увеличится поверхность теплообмена аппарата и производительность источников тепла (парогенераторов, устройств отбора пара из турбин ТЭЦ).

Рис. 3.1 – Схемы теплообменных аппаратов периодического действия: а – аккумулятор-нагреватель жидкости; б – реактор с огневым обогревом; в – варочный котел с мешалками; г – варочный котел (или смесительный теплообменник) с выносным подогревателем; 1 – корпус аппарата; 2 – трубчатая поверхность теплообмена; 3, 3′ – воздухоподводящий канал; 4 – камерная топка; 5 – обогреваемый газами аппарат; 6 – кольцевой газоход; 7 – дымоотводящий канал; 8 – мешалка; 9 – опорная решетка; 10 – пучок перфорированных труб; 11 – циркуляционный насос с электродвигателями; 12 – выносной подогреватель; 13 – распыливающее сопло; 14 – фильтрующая защитная сетка

Реакционные аппараты с обогревом продуктами сгорания топлива (рис. 3.1, б) используются для нагревания жидких и пастообразных веществ до температуры 150 °С и выше. Конструкция такого аппарата определяется в основном видом топлива и способом его сжигания. Не исключена возможность использования для этих целей отходящих газов от каких-либо топливосжигающих установок. Корпус аппарата обычно стальной или чугунный, после загрузки материала герметически закрывается сферической крышкой.

В аппарате, работающем на газообразном топливе, предусматривается газогорелочное устройство с подводом газа и воздуха под давлением. Продукты сгорания топлива смешиваются в топочной камере (4) с воздухом, поступающим по каналу (3). Соотношение газ–воздух определяется из уравнения смешения по заданной расчетной температуре смеси. Для более гибкого регулирования температуры смеси перед аппаратом (5) по воздухопроводу (3′) можно подавать дополнительное количество воздуха. Следует отметить, что использование воздуха как среды, снижающей температуру газов, экономически нецелесообразно. Наиболее выгодным способом в этом случае будет рециркуляция отходящих газов. Обогреваемый аппарат (5) защищен отражательными сводами от непосредственного лучистого воздействия факела и футеровки топки. Смесь продуктов сгорания с воздухом, огибая своды, поступает в зону расположения аппарата, затем в кольцевой канал (6). По опускному газоходу (7) охлажденные газы отводятся к дымовой трубе. Прямой обогрев аппарата дымовыми газами вызывает локальный перегрев продукта, находящегося в аппарате, затрудняет регулирование температурного режима, а при большом разбавлении газов воздухом способствует интенсивному окислению металла.

В варочных аппаратах, чаще всего герметически закрытых, (рис. 3.1, в), производится тепловая обработка технологических материалов. По заданному графику материал нагревается до определенной температуры, выдерживается по условиям технологии в течение некоторого времени при этой температуре, затем после предварительного охлаждения или без охлаждения выгружается. Тепловая обработка способствует изменению свойств, а иногда и химического состава продукта. В таких аппаратах материал загружается на решетку (9) (или на перекрытие с отверстиями), размер ячеек которой определяется размером кусков обрабатываемого материала. Решетка устанавливается на некотором расстоянии от дна аппарата. Под решеткой размещается змеевик с отверстиями – барботер (10). Из отверстий барботера пар выходит в жидкость, конденсируется, нагревая эту жидкость. Постепенно жидкость заполняет весь или часть рабочего объема варочного аппарата. Теплота жидкости передается материалу. Для интенсификации теплообмена и равномерного нагрева материала предусматривается периодическое или медленное непрерывное перемешивание мешалкой (8). При таком способе нагрева продукта (острым паром) полностью теряется конденсат. Жидкость удаляется из аппарата загрязненной примесями обрабатываемого материала, поэтому перед сбрасыванием в водоемы ее необходимо очищать. При барботажном способе ввода пара в жидкость наблюдается большой шум. Из-за этих недостатков такие аппараты рекомендуется применять в исключительных случаях. В то же время необходимо отметить, что нагрев материала острым паром более интенсивный, чем нагрев через поверхность теплообмена.

Помимо смесительного аппарата (см. рис. 3.1, в), в технике и системах горячего водоснабжения применяются емкие барботажные смесительные водонагреватели. Кроме барботажных змеевиковых труб, работа которых, как уже отмечалось, сопровождается шумом, в этих теплообменниках используются бесшумные пароструйные нагреватели (смешивающие сопла). Однако и в этом случае конденсат не возвращается к источнику теплоснабжения.

С целью сохранения конденсата, увеличения емкости аппарата или в случае необходимости тепловой обработки материала специальными жидкостями применяют реакционные аппараты с выносным подогревателем (рис. 3.1, г). Технологическая жидкость или вода, многократно используемая в аппарате (1), нагревается паром в выносном рекуперативном теплообменнике (12), а затем разбрызгивается в реакторе через группу сопловых аппаратов (13). После обработки материала и фильтрации сквозь слой жидкость собирается в специальные желоба, из которых забирается насосом (11) и подается к теплообменнику (12).

Многократное использование орошающей жидкости позволяет сохранить конденсат, исключить возможность загрязнения водоемов.

Для равномерного нагрева материала применяется реверсирование потока греющей жидкости. Интервал изменения направления движения жидкости определяется технологическими условиями и свойствами материала.

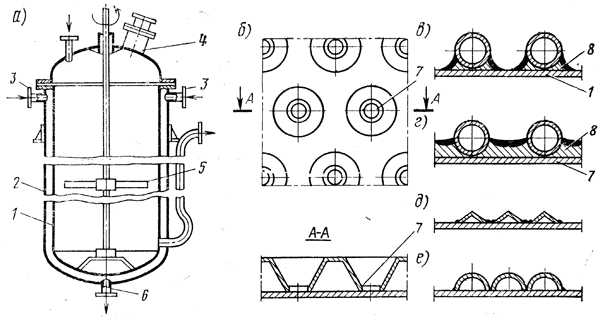

Аппараты с рубашками (рис. 3.2) широко применяются для периодического нагрева и охлаждения специальных технологических жидкостей, а иногда и пастообразных масс, особенно в тех случаях, когда внутри аппарата нельзя разместить трубчатый змеевиковый теплообменник из-за наличия мешалок, большой вязкости или агрессивности нагреваемых жидкостей. Схема одного из множества подобных аппаратов с мешалкой представлена на (рис. 3.2, а). Конструктивно аппарат выполнен из двух чаш, одна из которых помещается в другую. Чаши центрируют и жестко соединяют сваркой или на фланцах. Между внутренней поверхностью наружной чаши (2) и наружной поверхностью внутренней чаши (1) образуется герметически замкнутое пространство, в которое через штуцера (3) подается пар с давлением до (5÷10) 105 Па, а через штуцер (6) отводится конденсат. При охлаждении охлаждающая жидкость подается через штуцер (6) и выходит через штуцера (3). Высота рубашки должна быть не менее высоты жидкости, находящейся во внутренней чаше аппарата. Поверхность теплообмена в таких аппаратах обычно не более 10 м2. Для загрузки и выгрузки материала служит люк (4). Для перемешивания материала в чаше (1) применяют мешалку (5).

Рис. 3.2 – Теплообменники периодического действия с рубашкой: а – с кольцевой рубашкой и паровым обогревом; б – элемент приварной рубашки к стенке аппарата по кромкам выштампованных отверстий; в – элементы труб, приваренных к стенке аппарата; г – крепление труб на поверхности аппарата сваркой через медные прокладки; д – змеевик из угольников, приваренных к стенке аппарата; е – змеевик из половинок труб, приваренных к стенке аппарата

Для работы при высоких давлениях применяют рубашки специальных конструкций. На (рис. 3.2, б) показан элемент рубашки, выполненный из листов, в которых выштампованы углубления с отверстиями (7). Кромки листов по периметру отверстий наглухо приваривают к наружной стенке внутренней чаши. Такие рубашки допускают применение пара с давлением до 75·105 Па. При использовании в них в качестве греющей среды жидкости повышается скорость потока, увеличивается коэффициент теплоотдачи.

В теплообменных аппаратах, работающих при высоком давлении пара (до 200·105 Па), могут применяться трубы, выполненные в виде наружного змеевика, приваренного сплошным швом к наружной поверхности внутренней чаши (рис. 3.2, в). Для уменьшения термического сопротивления и увеличения контакта трубы с поверхностью корпуса под трубы на очищенную поверхность укладывают медные прокладки (8). На (рис. 3.2, г) показан вариант крепления змеевика, который не может быть непосредственно приварен к корпусу. В этом случае змеевик укладывают на сплошную медную или латунную прокладку с большим коэффициентом теплопроводности с последующей сплошной сваркой труб между собой.

Змеевиковые аппараты типа представленных на (рис. 3.2, в и г) сложны в изготовлении, а при нарушении контакта высокотеплопроводной пластины с корпусом и трубами резко ухудшаются условия теплообмена. Поэтому чаще изготавливают упрощенные конструкции со змеевиками типа, показанного на (рис. 3.2, д, е).

Варианты змеевиков, выполненных из разрезанных по оси труб или из угловой стали, проще в изготовлении, позволяют произвести сварку стенки змеевика с корпусом, обеспечить непосредственный контакт греющей среды с поверхностью корпуса, могут работать при давлении пара (или другой среды) до 60·105 Па.

Во многих аппаратах рубашечного типа по заданному во времени температурному режиму можно последовательно нагревать, а затем охлаждать технологический продукт.

В реакционных и других аппаратах периодического действия наблюдается неравномерный расход греющей среды во времени, и в первую очередь пара. Поэтому при одновременном включении большого числа аппаратов сильно увеличивается расход пара, резко понижается давление в системе паропроводов и парогенераторах. Для предотвращения этого явления на каждом предприятии должен быть разработан график последовательного включения таких аппаратов в работу.

Тепловой расчет рекуперативного теплообменного аппарата с неустановившимся режимом

Расчет без изменения фазового состояния теплоносителей. При расчете теплообменника периодического действия задаются объем нагреваемой жидкости или ее масса G2, продолжительность нагрева τ, начальные температуры греющей t′1 жидкости, начальная t′2 и конечная t″2 температуры нагреваемой жидкости. Допускают, что расход греющей жидкости G1 и ее начальная температура во времени не изменяются, а температура на выходе из аппарата t″1 возрастает по мере повышения температуры нагреваемой среды. В каждый момент времени температура нагреваемой жидкости осредняется по объему и поверхности теплообмена. Теплофизические параметры теплоносителей ср, λ, v, ρ, входящие в уравнения для расчета коэффициентов теплообмена α1 и α2 и уравнения изменения энергии, относятся к осредненным за время τ температурам теплоносителей.

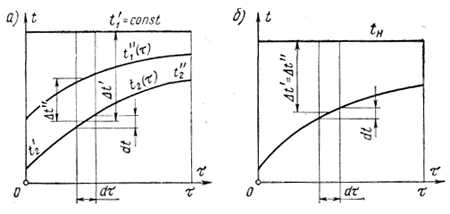

Такие условия несколько усложняют тепловой расчет, так как приходится учитывать изменения во времени двух температур t″1 = f (τ) и t″2 = f (τ). Примерный характер этих зависимостей и обозначения представлены на (рис. 3.3).

Рис. 3.3 – Изменение во времени температур теплоносителей в водонагревателе-аккумуляторе (см. рис. 3.1, а): а – при жидкостном обогреве; б – при паровом обогреве без переохлаждения конденсата

При сравнительно низких температурах нагреваемой среды (t″2 ≈ 60 ÷ 65 °С), например в расчетах водонагревателя-аккумулятора, обычно не учитывают потери теплоты в окружающую среду, на нагрев металлических элементов аппарата и поверхности теплообмена, на нагрев внешней изоляции, вводя после расчета соответствующие поправочные коэффициенты φ = 1,05 ÷ 1,15 на расход греющей среды и размер поверхности теплообмена. В тех случаях, когда нельзя пренебречь этими потерями, например в высокотемпературных или металлоемких аккумуляторах, реакторах и т. п., вводят понятие о приведенной массе нагреваемой среды G2пр, кг:

G2пр = G2 + Gмк + Gпт + Gиз, (3.1)

где G2 = Gж, Gмк, Gпт, Gиз – массы соответственно нагреваемой жидкости, металлических конструкций, поверхности теплообмена и изоляции.

Определяют приведенную теплоемкость

Все теплоемкости, входящие в равенство (3.2), в первом приближении можно отнести к средней температуре нагреваемой жидкости . Но определенный таким способом расход теплоты на нагревание всей установки будет несколько завышенным, так как предполагается, что не только нагреваемая среда, но и металлические элементы и изоляция аппарата нагреваются до конечной температуры t″2, то есть

При оценке конечной и средней температуры каждого слагаемого, входящего в равенство (3.1), расход теплоты на нагревание всего устройства

При больших перерывах в работе аппарата или при малой степени непрерывности принимают t′2 ≈ t′2 мк ≈ t′2 пт ≈ t′2 из.

Рассматривая конкретную задачу расчета водонагревателя-аккумулятора, напишем уравнение теплопередачи, и изменения энергии теплоносителей для отрезка времени dτ (рис. 3.3, а):

Температурный напор в интервале dτ рассчитывают как средне-логарифмическую величину:

где t1 – температура греющей среды на выходе из аппарата в интервале dτ;

t2 – средняя по объему температура нагреваемой среды в интервале dτ.

Подставляя значение температурного напора из равенства (3.8) в уравнение (3.5) и приравнивая правые части (3.5) и (3.6), получим

На основании принятых допущений отношение удельной тепловой производительности теплообменника kF к общей теплоемкости в единицу времени греющей среды G1c1 для заданных условий считают постоянным: kF/( G1c1) – const.

Обозначим , тогда после преобразования этого равенства

Подставляем значение ∆t из равенства (3.8) в уравнение (3.5) и приравниваем полученное выражение к правой части уравнения (3.7):

Заменяем значение t1 выражением (3.10), тогда

Интегрируя левую часть равенства (3.12) в пределах от t′2 до t″2, а правую – от τ = 0 до τ и подставляя значение ln A = kF/( G1c1), получим

или после преобразования

Параметр А можно определить из равенства (3.14), если заданы расход греющей среды G1, кг/с, и продолжительность нагрева τ, с. Затем вычисляем

ln A = kF/( G1c1). (3.15)

Параметр А при неизвестном расходе G можно определить из соотношения

если задаваться температурой греющей среды на выходе из аппарата t1 = t″1 в конце периода нагрева. Конечная температура нагреваемой среды t2 = t″2 обычно известна. Затем из равенства (3.14) при известном τ вычисляем произведение G1c1. В результате таких действий получим равенство (3.15).

Коэффициент теплопередачи k, входящий в равенство (3.15), в соответствии с геометрической формой поверхности теплообмена рассчитываем по одной из формул (2.25–2.40 смотрите предыдущие лекции).

При выборе формул для расчета коэффициентов теплоотдачи α1 и α2 следует иметь в виду, что жидкая греющая среда течет внутри труб теплообменника при турбулентном или ламинарном режиме, а нагреваемая жидкость в объеме аккумулятора находится под воздействием естественной конвекции (если в аппарате не предусмотрены специальные перемешивающие или возбуждающие устройства).

После определения ln А и k в равенстве (3.15) остается неизвестной только поверхность теплообмена F. Элементы поверхности теплообмена целесообразно размещать в нижней части аккумулятора по всей площади его поперечного сечения. Расчетное уравнение для определения поверхности теплообмена можно привести и к общепринятому виду, преобразуя равенство (3.13) и умножая левую и правую части на (t″2 – t′2):

Осредненный температурный напор для всего процесса нагревания

Однако и в этом случае, прежде чем определить поверхность теплообмена, необходимо вычислить коэффициенты А и k.

Зная температурный напор , можно вычислить среднюю за весь период нагрева температуру греющей жидкости на выходе из теплообменника:

Для определения теплофизических параметров и коэффициента теплоотдачи α2 необходимо знать или проверить ранее принятую среднюю температуру нагреваемой жидкости

Вывод расчетных соотношений при охлаждении жидкости, находящейся в аккумуляторе, с учетом нагрева охлаждающей среды (обратная задача) будет аналогичным.

В этом случае

средний температурный напор за время охлаждения τох

где G2ох – масса охлаждаемой жидкости, кг; t2ох – температура охлаждаемой жидкости в любой момент, °С; t′1, t′′1 – начальная и конечная температуры охлаждающей жидкости, °С.

Расчет при изменении фазового состояния греющей среды. Изменение во времени температур греющей и нагреваемой среды приведено на рис. 3.3, б. Пар как греющая среда конденсируется в трубах теплообменника при постоянном давлении р1 и постоянной температуре tн. Температура нагреваемой воды или другой какой-либо жидкости t2 увеличивается, приближаясь к температуре пара tн. Масса нагреваемой воды G2 в течение всего периода нагрева т остается постоянной. Температурный напор в любой момент времени ∆t = tн – t2, количество тепла, передаваемого от пара к воде, Q и расход пара D уменьшаются. При этих условиях уравнение теплопередачи и теплового баланса для отрезка времени dτ , в течение которого температура воды повышается на dt, запишется так:

(3.22)

Температура воды в течение всего периода нагрева τ возрастает от t′2 до t″2, тогда из равенства (3.22)

или после интегрирования

Откуда при заданном τ

Коэффициент теплопередачи следует рассчитывать по формулам (2.34) или (2.35), в которых α1 – коэффициент теплоотдачи при конденсации пара в трубах; α2 – коэффициент теплоотдачи от наружной стенки труб к нагреваемой жидкости при естественной конвекции. Для расчета α2 необходимо знать среднюю температуру нагреваемой воды за время τ.

Имея в виду, что в этом случае А = 1,

Вычислив значение k и задаваясь продолжительностью нагрева из равенства (3.24), определяют поверхность теплообмена F.

В поверочных расчетах обычно известна поверхность теплообмена и ее конструктивные особенности. Требуется определить конечную температуру нагреваемой воды t″2 при заданном времени нагрева τ.

Из равенства (3.24) следует

Расход пара по времени можно представить в виде зависимости

vse-lekcii.ru

Рекуперативный противоточный теплообменник. Рекуперативный теплообменник

Рекуперативный теплообменник — ТеплоВики – энциклопедия отопления

Материал из ТеплоВики – энциклопедия отоплении

Рекуперативные теплообменникиРекуперативный теплообменник – это теплообменник, в котором происходит теплообмен через разделительные стенки. В аппаратах этого типа в каждой точке разделительной стенки тепловой поток сохраняет постоянное направление.

Если же два или больше теплоносителей попеременно соприкасаются с одной и той же поверхностью нагрева, то теплообменный аппарат называют регенеративным. В период соприкосновения с одним из теплоносителей стенки аппарата получают тепло и аккумулируют его; в следующий период соприкосновения другого теплоносителя с той же поверхностью стенок аккумулированное тепло передается теплоносителю. Направление теплового потока во втором периоде изменяется на противоположное.

В большинстве рекуперативных аппаратов осуществляется непрерывная передача тепла через стенку от одного теплоносителя к другому. Эти аппараты, как правило, являются аппаратами непрерывного действия. Рекуперативные аппараты, в которых производится периодический нагрев или охлаждение одного из теплоносителей, относят к аппаратам периодического действия.

Регенеративные теплообменники в большинстве случаев являются аппаратами периодического действия; в них разные теплоносители поступают в различные периоды времени. Непрерывная работа осуществляется в таких аппаратах лишь в том случае, если они снабжены движущимися стенками или насадками, попеременно соприкасающимися с потоками разных теплоносителей и непрерывно переносящими тепло из одного потока в другой. В смесительных теплообменных аппаратах тепло- и массообмен осуществляется путем непосредственного контакта и смешения жидких и газообразных теплоносителей.

В зависимости от назначения производственных процессов в качестве теплоносителей могут применяться самые различные газообразные, жидкие и твердые тела. Водяной пар, как греющий теплоноситель, в теплообменных аппаратах получил большое распространение благодаря ряду его достоинств. Его можно транспортировать по трубопроводам на значительные расстояния (до нескольких сотен метров). Интенсивная теплоотдача от конденсирующегося водяного пара способствует уменьшению поверхности теплообмена. Конденсация водяного пара сопровождается большим уменьшением его энтальпии; благодаря этому для передачи сравнительно больших количеств тепла требуются небольшие весовые количества пара. Постоянство температуры конденсации при заданном давлении облегчает поддержание постоянства режима и регулирование процесса в аппаратах.

Основным недостатком водяного пара является неизбежное и значительное повышение давления с ростом температуры.

Например, при давлении 0,981*105 Па*(1 кгс/см2) температура насыщенного пара составляет 99,1°С, а температура насыщенного пара 309,5°С может быть получена только при давлении 98,1*105 Па. Поэтому паровой обогрев применяется для процессов нагревания только до умеренных температур (порядка 60—150°С). Обычно давление греющего пара в теплообменниках составляет от 1,96*105 до 11,8*105 Па. Для высоких температур эти теплообменники очень громоздки (имеют толстые стенки и фланцы), весьма дороги и поэтому применяются редко.

Горячая вода, как греющий теплоноситель, получила большое распространение, особенно в отопительных и вентиляционных установках. Она приготовляется в специальных водогрейных котлах, производственных технологических агрегатах (например, в печах) или водонагревательных установках ТЭЦ. Горячую воду, как теплоноситель, можно транспортировать по трубопроводам на значительные расстояния (на несколько километров). Понижение температуры воды в хорошо изолированных трубопроводах составляет не более 1°С на 1 км. Достоинством воды как теплоносителя является сравнительно вы¬сокий коэффициент теплообмена. Однако горячая вода из тепловых сетей в производственных теплообменниках используется редко, так как в течение отопительного сезона температура ее непостоянна и изменяется от 70 до 130′”С, а в летнее время тепловые сети не работают. Дымовые и топочные газы применяются в качестве греющего теплоносителя, как правило, на м

10i5.ru

Рекуперативный противоточный теплообменник – это… Что такое Рекуперативный противоточный теплообменник?

Схема, поясняющая работу противоточного теплообменника. Холодное тело подаётся слева при температуре Т1. Горячее — справа при температуре Т8. Температуры Т2…Т6 везде попарно меньше температур Т13…Т9, т.е. Т213,Т312 и т.п.Рекуперати́вный противото́чный теплообме́нник (или противопото́чный) — теплообменник, в котором горячий и холодный теплоносители движутся навстречу друг другу по каналам, расположенным параллельно. При взаимодействии теплоносителей происходит теплообмен, в ходе которого охлаждающая среда нагревается до температуры нагревающей среды, а последняя охлаждается до температуры охлаждающей среды.

Пример: в рекуперативном противоточном теплообменнике вступили в тепловое взаимодействие две жидкости: вода с температурой +20°С и масло с температурой +91°С. В результате работы теплообменника у воды будет температура +90°С , а у масла +21°С.

Конструкция теплообменника

Возникновение градиента температуры в каждой трубе и между трубамиРекуперативный противоточный теплообменник состоит из двух полостей, контактирующих между собой своими стенками. Конструкция в целом может быть теплоизолирована от окружающей среды. Трубы располагают как рядом, так и одна в другой. Вследствие маленького температурного градиента между трубами, в соответствии с уравнением теплопроводности, удельный перенос тепловой энергии также маленький. Поэтому, для того чтобы среды успели достаточно провзаимодействовать, применяются специальные конструктивные приёмы, такие как увеличение длины труб[1] или увеличение количества каналов, при котором увеличивается суммарная площадь. Поэтому к конструктивным недостаткам противоточного теплообменника следует отнести громоздкость конструкции.

Принцип работы

Фактически происходит обычный теплообмен между телами, которые в процессе своего встречного движения непрерывно меняют взаимодействующий с ними объект. Теплообмен уравновешивает температуру в каждой точке вдоль трубы(см. рисунок), но за счёт встречного движения, охлаждающее тело в начале своего движения взаимодействует с уже достаточно охлаждённым нагревающим телом, и наоборот.

Применение

Рекуперативный противоточный теплообменник[2] используется в многоконтурных тепловых системах. Зачастую в градирнях используется принцип противоточного теплообменника для охлаждения воды и нагрева воздуха. Пластинчатые противоточные теплообменники нашли своё широкое применение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, где они используются как для нагрева, так и для охлаждения поступающего в помещение воздуха.

Ссылки

Примечания

- ↑ Которые зачастую скручивают для уменьшения габаритов, образуя спираль, или так называемый змеевик.

- ↑ Противоточный теплообменник в электронной библиотеке «НЕФТЬ-ГАЗ»

См. также

dal.academic.ru

1.5. Регенеративные теплообменники (регенераторы)

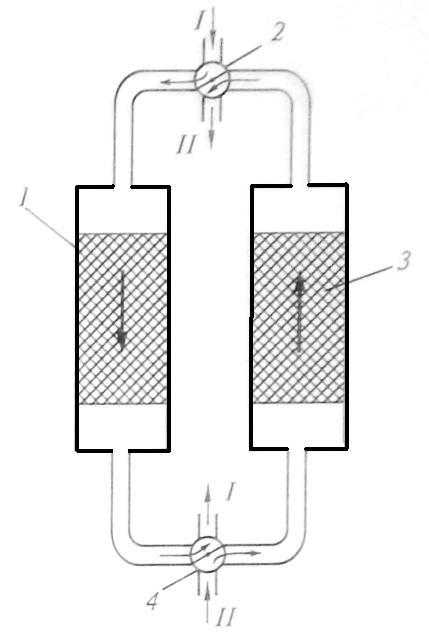

Регенеративные теплообменники в промышленности применяются значительно реже рекуперативных. Регенераторы (рис.14) имеют корпус прямоугольного или круглого сечения, изготовляемый в зависимости от температуры сред из огнеупорного кирпича или листового металла. Аппарат заполняется твердой насадкой: кирпичом различной формы, уложенным в коридорном или шахматном порядке, кусками шамота, рифленым металлическим листом, шарами и другим зернистым материалом.

Работают обычно регенераторы попарно, т.е. когда через один из них проходит горячий теплоноситель, нагревающий насадку, через второй идет холодный теплоноситель, отнимающий тепло у насадки.

Следовательно, в каждый регенератор попеременно через определенные периоды времени поступает то горячий, то холодный теплоноситель. Переключение регенераторов с горячего на холодный теплоноситель и наоборот осуществляется автоматически.

Достоинством регенераторов является упрощение конструкции за счет отсутствия стенки, разделяющей потоки теплоносителей, возможность работать с малыми разностями температур между теплоносителями, а также с теплоносителями при высоких температурах (> 500–700°С), когда металлы малопригодны, и нужно использовать шамотный кирпич.

Недостатки:

1) необходимость переключения регенераторов, что влечет за собой периодичность процесса, либо, в противном случае, необходимость работы с движущимся слоем насадки;

2) невозможность избежать некоторого смешения теплоносителей;

3) громоздкость в случае применения насадки из кирпичей.

1.6. Смесительные теплообменники

В смесительных теплообменниках передача тепла от горячего теплоносителя к холодному происходит путем их непосредственного соприкосновения. Такой теплообмен отличается наибольшей интенсивностью. Но он может быть применен лишь в том случае, если смешение теплоносителей допустимо или даже необходимо в ходе технологического процесса.

Такие аппараты часто используются для охлаждения газов и конденсации паров при соприкосновении их с холодной водой, а также для охлаждения воды при помощи воздуха (например, градирни). Возможно также нагревание жидкостей при конденсации в них пара.

Во всех случаях эффективность работы смесительного аппарата зависит от величины создаваемой поверхности контакта теплоносителей.

По способу создания развитой поверхности контакта сред различают следующие типы аппаратов:

Рисунок 14. Схема регенеративного теплообменника с неподвижной насадкой:

1, 3 – регенераторы;

2, 4 – клапаны;

I, II – теплоносители.

1.6.1. Аппараты распыливающего типа

В этих аппаратах (рис.15,а) газ или пар движется снизу вверх по вертикальному полому цилиндру, встречаясь с мелкими каплями жидкости, распыляемой с помощью форсунок или других разбрызгивающих устройств. Чем мельче капли жидкости, тем больше создаваемая ими поверхность теплопередачи в единице объема.

Полые аппараты распыливающего типа (полые скрубберы) просты по устройству, дают небольшое гидравлическое сопротивление проходу газа, но для создания большой поверхности теплопередачи требуется весьма тонкое распыление, что влечет за собой повышенный расход энергии на форсунках. Эти аппараты громоздки и требуют тщательной очистки жидкости.

studfiles.net

Рекуперативный противоточный теплообменник – это… Что такое Рекуперативный противоточный теплообменник?

Схема, поясняющая работу противоточного теплообменника. Холодное тело подаётся слева при температуре Т1. Горячее — справа при температуре Т8. Температуры Т2…Т6 везде попарно меньше температур Т13…Т9, т.е. Т213,Т312 и т.п.Рекуперати́вный противото́чный теплообме́нник (или противопото́чный) — теплообменник, в котором горячий и холодный теплоносители движутся навстречу друг другу по каналам, расположенным параллельно. При взаимодействии теплоносителей происходит теплообмен, в ходе которого охлаждающая среда нагревается до температуры нагревающей среды, а последняя охлаждается до температуры охлаждающей среды.

Пример: в рекуперативном противоточном теплообменнике вступили в тепловое взаимодействие две жидкости: вода с температурой +20°С и масло с температурой +91°С. В результате работы теплообменника у воды будет температура +90°С , а у масла +21°С.

Конструкция теплообменника

Возникновение градиента температуры в каждой трубе и между трубамиРекуперативный противоточный теплообменник состоит из двух полостей, контактирующих между собой своими стенками. Конструкция в целом может быть теплоизолирована от окружающей среды. Трубы располагают как рядом, так и одна в другой. Вследствие маленького температурного градиента между трубами, в соответствии с уравнением теплопроводности, удельный перенос тепловой энергии также маленький. Поэтому, для того чтобы среды успели достаточно провзаимодействовать, применяются специальные конструктивные приёмы, такие как увеличение длины труб[1] или увеличение количества каналов, при котором увеличивается суммарная площадь. Поэтому к конструктивным недостаткам противоточного теплообменника следует отнести громоздкость конструкции.

Принцип работы

Фактически происходит обычный теплообмен между телами, которые в процессе своего встречного движения непрерывно меняют взаимодействующий с ними объект. Теплообмен уравновешивает температуру в каждой точке вдоль трубы(см. рисунок), но за счёт встречного движения, охлаждающее тело в начале своего движения взаимодействует с уже достаточно охлаждённым нагревающим телом, и наоборот.

Применение

Рекуперативный противоточный теплообменник[2] используется в многоконтурных тепловых системах. Зачастую в градирнях используется принцип противоточного теплообменника для охлаждения воды и нагрева воздуха. Пластинчатые противоточные теплообменники нашли своё широкое применение в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, где они используются как для нагрева, так и для охлаждения поступающего в помещение воздуха.

Ссылки

Примечания

- ↑ Которые зачастую скручивают для уменьшения габаритов, образуя спираль, или так называемый змеевик.

- ↑ Противоточный теплообменник в электронной библиотеке «НЕФТЬ-ГАЗ»

См. также

dic.academic.ru