4.2. Физические свойства воздуха

Физические свойства – это температура, влажность, подвижность воздуха, барометрическое давление, электрическое состояние. Действие воздушной среды на организм комплексное, но одно из существенных воздействий связано с физическими свойствами воздуха, поскольку они в значительно степени определяют теплообмен организма с окружающей средой.

Как известно, теплообмен организма поддерживается путем уравновешивания процессов химической и физической терморегуляции.

Химическая терморегуляция определяется способностью организма изменять интенсивность обменных процессов. Накопление тепла в организме происходит как в результате окисления пищевых веществ и выработки тепла при мышечной работе, так и от лучистого тепла солнца и нагретых предметов, теплого воздуха и горячей пищи.

Организм отдает тепло путем проведения, конвекции, излучения и испарения пота. Теплоотдача проведением осуществляется при соприкосновении с холодными поверхностями. Конвекционная отдача тепла происходит при нагревании воздушных масс. Отдача тепла излучением возможна вблизи предметов и ограждений, имеющих более низкую температуру, чем кожа человека. При испарении пота организм также отдает тепло. Небольшое количество тепла выводится из организма с выдыхаемым воздухом и физиологическими отправле-

ниями. Терморегуляционные механизмы функционируют под контролем центральной нервной системы, и в зависимости от ее состояния возможно изменение процессов как теплопродукции, так и теплоотдачи. В состоянии покоя и теплового комфорта теплопотери конвекцией составляют 15,3%, излучением – 55,6%, испарением – 29,1%.

Отдача тепла проведением зависит от разницы температуры поверхности тела человека и предметов, а также от теплопроводности этих предметов. Теплопроводность воздуха ничтожна, поэтому отдача тепла проведением через неподвижный воздух исключена. Интенсивность отдачи тепла конвекцией зависит от площади поверхности тела человека, разности температуры воздушной среды и тела и от скорости движения воздуха. Усиленные конвекционные токи способствуют быстрейшему охлаждению организма. При одной и той же температуре воздуха повышенная подвижность воздуха способствует более быстрому охлаждению кожи человека, чем при неподвижности воздуха.

В процессах теплообмена организма с окружающей средой большое значение имеет лучистый (радиационный) теплообмен. Согласно физическим законам, всякое тело при температуре выше абсолютного нуля излучает тепло в окружающее пространство. Теплоизлучение зависит только от теплового состояния нагретого предмета и не зависит от температуры воздушной среды.

Лучистое тепло и тепло воздушных масс (конвекционное тепло) вызывает одно и то же субъективное ощущение тепла, но механизм и пути воздействия этих видов тепла на организм различны. Лучистое тепло проникающее, конвекционное тепло воздействует на поверхность тела человека и, следовательно, не проникает столь глубоко, как лучистое тепло.

Между человеком и окружающими предметами идет непрерывный обмен лучистым теплом. Если поверхность тела человека излучает столько тепла, сколько принимает от окружающих предметов, радиационный баланс равен нулю. Если средняя температура окружающих предметов и ограждений выше температуры кожи человека, то человек получает больше лучистого тепла от окружающих предметов, чем излучает сам, т.е. радиационный баланс положительный.

Температура воздуха является постоянно действующим фактором окружающей среды. Человек подвергается действию колебаний температуры воздуха в различных климатических районах, при изменении погодных условий, нарушении температурного режима в жилых и общественных зданиях.

Влияние неблагоприятной температуры воздуха на организм наиболее выражено в производственных условиях, где возможны очень высокие или очень низкие температуры воздуха. Кроме того, воздействию неблагоприятной температуры воздуха подвергается большая группа людей, работающих на открытом воздухе. Это строительные рабочие, рабочие, занимающиеся открытой разработкой полезных ископаемых, работники лесной промышленности, сельского хозяйства, войска в полевых условиях и т.д.

При действии на организм высокой температуры воздуха (выше 35 °С) нарушается в первую очередь отдача тепла конвекционным путем. Нагретые поверхности уменьшают или прекращают радиационную отдачу тепла, организм освобождается от излишнего тепла преимущественно путем потоиспарения.

На величину потери тепла потоиспарением существенно влияют влажность и подвижность воздуха, Так, при температуре воздуха выше 35 °С и умеренной влажности потеря влаги потоиспарением может достигать 5-8 л/сут.

В исключительных случаях эта потеря может достигать 10 л/сут. Вместе с потом из организма выделяются соли, среди которых наибольшую долю составляют хлориды. С потом выделяются и водорастворимые витамины С и группы В. Потеря солей плазмой крови ведет к повышению вязкости крови, что затрудняет работу сердечно-сосудистой системы.

При длительном воздействии высокой температуры воздуха нарушается и деятельность желудочно-кишечного тракта. Выделение из организма хлор-иона, прием большого количества воды ведут к угнетению желудочной секреции и снижению бактерицидности желудочного сока, что создает благоприятные условия для развития воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте.

Влияние высокой температуры воздуха отрицательно сказывается и на функциональном состоянии центральной нервной системы, что проявляется ослаблением внимания, нарушением точности и координации движений, замедлением реакций. Это способствует снижению качества работы и увлечению производственного травматизма.

У рабочих, постоянно подвергающихся действию высокой температуры воздуха, снижается иммунобиологическая активность, что приводит к повышению общей заболеваемости.

Резкое перегревание организма может привести к тепловому удару (болезненность мышц, сухость во рту, нервно-психическое возбужде-

ние). Такие явления чаще всего возникают при тяжелом физическом труде в жарком влажном климате.

Кроме высокой температуры воздуха, человек часто подвергается воздействию низких температур в условиях Крайнего Севера или в особых производственных помещениях. При очень низких температурах воздуха значительно возрастают теплопотери радиацией и конвекцией, снижаются теплопотери испарением. В этом случае общие теплопотери превышают теплопродукцию, что приводит к дефициту тепла, понижению температуры кожи и охлаждению организма.

Понижение температуры и ослабление тактильной чувствительности кожи становятся наиболее чувствительной реакцией организма при охлаждении. При этом происходит изменение функционального состояния центральной нервной системы, что проявляется в своеобразном наркотическом действии холода, ведущем к ослаблению мышечной деятельности, резкому снижению реакции на болевые раздражения, адинамии и сонливости.

Местное охлаждение, особенно охлаждение ног, способствует развитию простудных заболеваний, что связано с рефлекторным снижением температуры слизистой оболочки носоглотки. Это явление учитывается при гигиенической оценке температурного режима жилых и общественных зданий путем регламентации перепадов температуры воздуха по вертикали, которые не должны превышать 2,5 °С на 1 м высоты.

Влажность воздуха имеет большое значение, поскольку влияет на теплообмен организма с окружающей средой.

Абсолютная влажность воздуха дает представление о содержании водяных паров в граммах в 1 м воздуха, но не показывает степень насыщения воздуха парами. Например, при одной и той же абсолютной влажности насыщение воздуха водяными парами будет различным при разной температуре воздуха. Чем ниже температура воздуха, тем меньше водяных паров необходимо для его максимального насыщения, и наоборот, для максимального насыщения воздуха при высокой температуре абсолютная влажность должна иметь большее значение.

В гигиенической практике учитывают относительную влажность воздуха и дефицит его насыщения, т.е. разность максимальной и абсолютной влажности воздуха.

Эти величины влияют на процессы теплоотдачи человека путем потоиспарения. Чем больше дефицит влажности, тем суше воздух,

тем больше водяных паров он может воспринимать, следовательно, тем интенсивнее может быть отдача тепла потоиспарением.

Высокая температура переносится легче, если воздух сухой. При температуре воздуха, близкой к температуре кожи, теплоотдача излучением и конвекцией резко снижена, но возможна теплоотдача через потоиспарение. При сочетании высокой температуры воздуха и высокой относительной влажности (более 90%) испарение пота практически исключено, пот выделяется, но не испаряется, поверхность кожи не охлаждается, наступает перегревание организма. При высоких температурах воздуха низкая и умеренная относительная влажность (до 70%) способствуют усиленному потоиспарению, что исключает перегревание. При низких температурах сухой воздух уменьшает теплопотери вследствие плохой теплопроводности.

Неблагоприятное влияние сухого воздуха проявляется только при крайних степенях его сухости. Чрезмерно сухой воздух при низкой относительной влажности (менее 20%) иссушает слизистую оболочку носа, глотки и рта. На слизистых оболочках образуются трещины, которые легко инфицируются, что способствует развитию воспалительных явлений. Действие на организм сухого воздуха усугубляется при его большой подвижности. Горячий ветер не только вызывает перегревание, но и ухудшает самочувствие человека, снижает работоспособность.

Подвижность воздуха влияет на теплопотери организма путем конвекции и потоиспарения. При высокой температуре воздуха его умеренная подвижность способствует охлаждению кожи. Мороз в тихую погоду переносится легче, чем при сильном ветре, наоборот, зимой ветер вызывает переохлаждение кожи в результате усиленной отдачи тепла конвекцией и увеличивает опасность обморожений. Повышенная подвижность воздуха рефлекторно влияет на процессы обмена веществ, по мере понижения температуры воздуха и увеличения его подвижности повышается теплопродукция.

Сильный ветер (более 20 м/с) нарушает ритм дыхания, механически препятствует выполнению физической работы и передвижению. Умеренный ветер оказывает бодрящее действие, сильный, продолжительный ветер резко угнетает человека. Наиболее благоприятная подвижность атмосферного воздуха в летнее время равна 1-5 м/с.

Комплексное действие воздушной среды на организм. Физические факторы воздушной среды воздействуют на организм человека комплексно, что подтверждается одинаковым тепловым ощущением при различных сочетаниях температуры, влажности, подвижности воздуха.

В зависимости от питания, одежды, объема выполняемой работы тепловое состояние человека изменяется в широких пределах. Объективная оценка теплового состояния человека необходима для гигиенического нормирования физических факторов воздушной среды. Тепловое состояние организма объективно отражают температура тела и кожи, пульс и частота дыхания, артериальное давление, газообмен, потоотделение и т.д. Среди этих методов существенное значение имеет изучение реакции нервной системы на термические раздражители. Кроме объективной оценки изменений функций организма изучают субъективные тепловые ощущения человека – «наипростейший субъективный сигнал объективных отношений организма к внешнему миру» (Павлов И.П.).

Комплексное влияние физических свойств воздушной среды наиболее выражено в микроклимате закрытых помещений (жилые, общественные и промышленные помещения). Формирование микроклимата зависит от деятельности человека, планировки и расположения помещений, свойств строительных материалов, климатических условий данной местности, вентиляции и отопления.

В гигиенической практике для измерения истинной температуры воздуха используют сухой термометр аспирационного психрометра, резервуар которого защищен металлическим кожухом от инфракрасных лучей. На практике проводится оценка температурного режима помещения на высоте 1,5, 1,0 и 0,15 м от пола (всего не менее 9 точек измерений по горизонтали и вертикали).

Влияние на организм атмосферного давления. Воздух обладает массой и весом, гравитационное поле делает воздушные массы у поверхности земли наиболее плотными, и, следовательно, воздух обладает наибольшим давлением. С поднятием на высоту плотность и давление воздуха уменьшаются. Если на уровне моря 1 куб. м воздуха весит 1293 г, то на высоте 20 км его вес составляет лишь 64 г.

На поверхности земли колебания атмосферного давления связаны с погодными условиями и не превышают 4-10 мм рт. ст. Однако существенные колебания атмосферного давления могут привести к неблагоприятным изменениям в организме.

Пониженное атмосферное давление способствует развитию у людей симптомокомплекса, известного под названием высотной болезни. Высотная болезнь может возникать при быстром подъеме на высоту и, как правило, встречается у летчиков, альпинистов в случае отсутствия мер, предохраняющих от влияния пониженного атмосферного

давления. В легочной ткани происходит обмен газов крови и альвеолярного воздуха. Диффундируя через мембраны, газы стремятся к состоянию равновесия, переходя из области высокого давления в область низкого давления.

Высотная болезнь возникает в результате понижения парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе, что приводит к кислородному голоданию тканей.

По мере падения парциального давления кислорода уменьшается насыщенность кислородом гемоглобина с нарушением снабжения клеток кислородом. Резерв кислорода в организме не превышает 0,9 л и определяется количеством растворенного в плазме крови кислорода. Этого резерва достаточно лишь на 5-6 минут жизни, после чего стремительно развиваются явления кислородной недостаточности. К кислородному голоданию наиболее чувствительны мозговые клетки, так как кора головного мозга потребляет кислорода в 30 раз больше на единицу массы, чем все другие ткани. Мозговые клетки гибнут раньше, чем падает тонус грудных мышц, когда еще возможны дыхательные движения. Первые симптомы кислородной недостаточности определяются при подъеме на высоту 3000 м без кислородного прибора.

В процессе постепенной адаптации к пониженному атмосферному давлению в организме развиваются компенсаторно-приспособительные механизмы (увеличение числа эритроцитов, повышение уровня гемоглобина, изменение окислительных процессов в организме и т.д.), позволяющие сохранить здоровье и работоспособность, что можно наблюдать у жителей высокогорных районов Дагестана, Памира, Перу, где селения располагаются на высоте 2500-4500 м над уровнем моря.

Повышенное атмосферное давление является основным производственным фактором, оказывающим вредное влияние при строительстве подводных тоннелей, метро, проведении водолазных работ и т.д.

Для проведения работ под водой или под землей в грунтах, насыщенных водой, сооружаются особые рабочие камеры – кессоны. Кессон заполняется сжатым воздухом, который вытесняет воду из рабочего пространства. При погружении кессона на каждые 10 м в нем повышается давление на 1 атм сверх обычного атмосферного. В производственных условиях в зависимости от заглубления кессона добавочное давление составляет от 0,2 до 4 атм.

При работе в кессонах отмечают 3 периода: период компрессии, т.е. период опускания в кессон, когда происходит постепенное нарастание давления сверх обычного, период работы в кессоне в условиях

повышенного давления и период декомпрессии, когда происходит подъем рабочих на поверхность земли, т.е. выход из зоны повышенного в зону нормального атмосферного давления. Период компрессии и второй период пребывания рабочих в кессонах или водолазов под водой (в условиях повышенного атмосферного давления) при соблюдении правил безопасности переносятся без каких-либо выраженных неприятных ощущений. В зоне повышенного атмосферного давления происходит насыщение крови и тканей организма газами воздуха, главным образом азотом. Это насыщение продолжается до уравнивания парциального давления азота в окружающем воздухе с парциальным давлением азота в тканях.

Быстрее всего насыщается кровь, медленнее – жировая ткань. В то же время жировая ткань насыщается азотом в 5 раз больше, чем кровь или другие ткани. Общее количество азота, растворенного в организме при повышенным атмосферном давлении, может достигать 4-6 л против 1 л, растворенного при нормальном давлении.

При быстром переходе из зоны повышенного атмосферного давления в зону нормального нарушаются процессы десатурации азота из тканей и жидкостей организма. Скорость десатурации азота из различных тканей неодинакова, например слабоваскуляризованная жировая ткань медленно отдает азот.

При быстрой декомпрессии создается большая разница между парциальным давлением азота в альвеолярном воздухе и парциальным давлением азота, растворенного в тканях организма. Азот не успевает выделиться через легкие и остается в крови и тканях в виде пузырьков. Опасность газовой эмболии возникает тогда, когда парциальное давление азота в тканях будет выше парциального давления азота в альвеолярном воздухе более чем в 2 раза.

Газовая эмболия приводит к тяжелому профессиональному заболеванию – кессонной болезни. Тяжесть и симптоматика кессонной болезни определяются локализацией и массивностью закупорки сосудов газовыми эмболами. В результате медленной десатурации жировой ткани чаще поражаются ткани с большим содержанием липидных соединений: центральная и периферическая нервная система, подкожно-жировая клетчатка, костный мозг, суставы.

Разработаны разнообразные инженерно-технические, санитарно-гигиенические, лечебные мероприятия, предупреждающие возникновение кессонной болезни. В медицинской практике стали использовать гипербарическую оксигенацию для лечения неко-

торых заболеваний хирургического и терапевтического профиля. В специальных барокамерах создается повышенное барометрическое давление, способствующее быстрому насыщению тканей больного кислородом, что дает лечебный эффект.

Разработаны гигиенические требования к режиму и условиям работы в таких операционных, правила декомпрессии, имеется перечень противопоказаний для медицинского персонала к работе в барокамерах-операционных по состоянию здоровья. Метод гипербарической оксигенации совершенствуется, его возможности расширяются.

Электрическое состояние воздушной среды. Электрическое состояние атмосферного воздуха характеризуют его ионизация, электрическое поле земной атмосферы, грозовая электрика, естественная радиоактивность.

Под ионизацией воздуха понимают распад газовых молекул и атомов под влиянием ионизаторов. К ионизаторам относятся радиоактивное излучение почвы и воздуха, ультрафиолетовое и световое излучение солнца, космические излучения, распыление воды (баллоэлектрический эффект). Число ионов, образующихся в 1 мл газа в единицу времени, называется интенсивностью ионизации.

В результате ионизации от нейтрального атома отделяется электрон, который присоединяется к другому нейтральному атому, образуя отрицательный ион. Оставшаяся часть атома становится положительно заряженным ионом. К вновь образованным ионам присоединяются газовые молекулы, создавая более стойкие ионы с положительным или отрицательным зарядом. Это так называемые легкие аэроионы, скорость их передвижения составляет 1-2 см/с, время существования – 1-2 мин. Они быстро рекомбинируются.

Легкие аэроионы могут присоединять к себе взвешенные пылевые частицы, микробные тела, превращаясь в средние, тяжелые и сверхтяжелые ионы. Тяжелые ионы менее подвижны, их скорость не превышает 0,0005 см/с, они прочно удерживают заряд. Наряду с образованием ионов в атмосфере происходят процессы их уничтожения в результате соединения ионов противоположного заряда. Таким образом, имеет место постоянный процесс ионообразования и ионоуничтожения и устанавливается определенное ионизационное равновесие.

Количество легких ионов зависит от географических, геологических условий, погоды, уровня радиоактивности окружающей среды, загрязнения атмосферного воздуха. С увеличением влажности возду-

ха нарастает число тяжелых ионов из-за рекомбинации ионов с каплями влаги. Понижение атмосферного давления способствует выходу из почвы эманации радия, что приводит к увеличению количества легких ионов. Ионизирующее действие распыляемой воды проявляется в усилении ионизации воздуха, что особенно заметно у фонтанов, по берегам бурных рек, у водоемов. Ионизационный режим воздушной среды определяется отношением числа тяжелых ионов к числу легких ионов и отношением количества положительных ионов к числу отрицательных ионов – коэффициентом униполярности.

Чем более загрязнен воздух, тем выше этот коэффициент. Например, в 1 см3 воздуха курортных местностей содержится 2000- 3000 легких ионов, в 1 см3 воздуха промышленных городов число легких ионов уменьшается до 40. Уменьшение числа легких ионов говорит об ухудшении состояния атмосферного воздуха. Легкие ионы являются показателями санитарного благополучия воздушной среды. Имеется опыт использования искусственных ионизаторов воздуха для создания благоприятного ионизационного режима в жилых и общественных зданиях. Широкое использование таких приборов на практике сдерживается отсутствием эффективных и простых методов контроля за ионизацией воздуха.

Одним из элементов электрического состояния воздушной среды является электрическое поле Земли. Атмосфера представляет собой положительный полюс. Напряженность электрического поля атмосферы измеряется потенциалом в вольтах на 1 м высоты, у поверхности земли она составляет 130 В/м. Разность напряжения между головой и ногами стоящего человека составляет около 250 В. Так как земля заряжена отрицательно, положительные ионы двигаются к земной поверхности, отрицательные отталкиваются от нее. Таким образом, в атмосфере образуется направленный по вертикали к земле ток.

Напряженность электрического поля атмосферы различна по сезонам года. В средних широтах она выше зимой. Например, зимой напряженность электрического поля составляет 260 В/м, летом – 100 В/м. Погода (дождь, снег, туман) влияет на величину электрического поля атмосферы; с повышением атмосферного давления, появлением туманов электрическое поле атмосферы увеличивается в 2-5 раз. Особенно сильные изменения электрического поля атмосферы происходят во время грозы. Нередко в течение 1-2 ч градиент потенциала достигает огромных величин, причем величина поля может менять и свой знак, достигая значений от -2000 до +1800 В/м.

Биологическое действие электрического поля атмосферы изучено недостаточно. Имеются сведения о его влиянии на минеральный обмен между почвой и растениями. Установлено, что атмосферное электричество воздействует на организм и участвует в развитии метеотропных реакций при резком изменении погоды. Вклад в электрическое состояние атмосферы вносит радиоактивность воздушной среды.

Радиоактивность воздушной среды обусловлена присутствием в ней радиоактивных газов и веществ естественного и искусственного происхождения. Естественный радиоактивный фон создается за счет космического излучения и излучений от естественных радиоактивных веществ, находящихся в почве, воде и атмосфере. Благодаря постоянному круговороту веществ в природе человек вместе с пищей, водой и воздухом получает все естественные радиоактивные элементы. Ткани организма содержат ничтожно малые количества этих элементов.

Радиоактивные газы (радон, актинон, торон) являются продуктами распада естественных радиоактивных элементов (радия, актиния и тория), содержащихся в земных породах. В атмосферном воздухе есть также ничтожное количество рассеянных естественных радиоактивных веществ (уран, радий, калий-40), поступающих в воздух с конвекционными потоками в результате выветривания горных пород.

studfiles.net

Физические и химические свойства воздуха

Содержание оксида углерода (IV), паров воды и примесей в воздухе может меняться в зависимости от условий.

Диоксид углерода образуется в природе в результате процессов горения растительных материалов, при дыхании живых организмов и гниении. Большое количество CO2 поступает в атмосферу в результате деятельности человека. Несмотря на постоянное поступление CO2 в атмосферу среднее его содержание в воздухе практически всегда находится на уровне 0,03% по объему.

Содержание водных паров в воздухе колеблется от нескольких долей процента до нескольких процентов и определяется местными условиями и температурой.

Химические свойства воздуха

За счет наличия в составе воздуха кислорода (21% по объему), проявляющего окислительные свойства, в воздухе способны сгорать многие вещества, причем уравнения химических реакций сгорания (окисления) веществ в (на) воздухе записывают, как уравнения сгорания этих веществ в кислороде, поскольку на бумаге невозможно отобразить химический состав воздуха.

Физические свойства воздуха

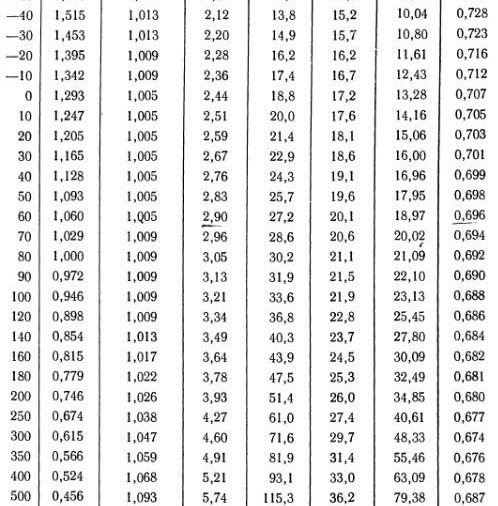

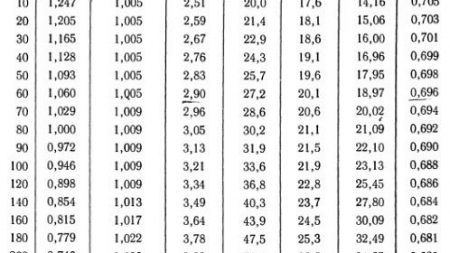

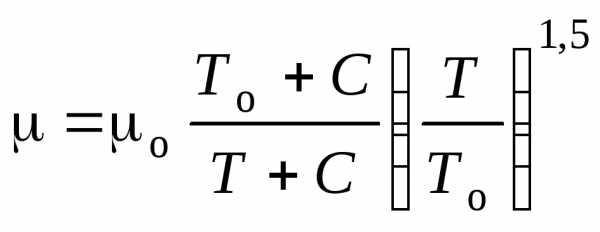

К основным физическим свойствам воздуха относят температуру, относительную влажность, плотность, удельную теплоемкость, теплопроводность, динамическую и кинематическую вязкость и др. Практически все эти параметры сильно зависят от температуры, поэтому существую специальные таблицы, в которых указаны значения параметров, характеризующих физические свойства воздуха, при конкретных значениях температуры.

Под относительной влажностью воздуха понимают отношение содержащихся в единице воздуха водяных паров к их максимально возможному содержанию при заданной температуре и давлении. При повышении давления и уменьшении температуры величина относительной влажности воздуха увеличивается.

Плотность воздуха при 20С равна 1,2 кг/м3, причем при его нагревании она значительно снижается. Так, при нагревании воздуха до температуры 1200С плотность воздуха снижается в 5 раз по сравнению с плотностью воздуха при 20С.

Вязкость воздуха сильно зависит от температуры и увеличивается с её ростом, причем увеличивается как кинематическая, так и динамическая вязкость. Величины кинематической и динамической вязкости воздуха связаны между собой через величину его плотности.

Теплоемкость воздуха также увеличивается с ростом температуры, однако, этот физический параметр зависит от температуры в меньшей степени, чем, например, плотность. Так, при нагреве воздуха от 20 до 1200С теплоемкость воздуха увеличивается всего в 1,2 раза.

Другие параметры, характеризующие физические свойства воздуха (температуропроводность, число Прандтля и т.д.) от изменения температуры не зависят.

Примеры решения задач

ru.solverbook.com

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЗДУХА И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

К основным факторам воздушной среды, влияющим на жизнедеятельность человека, его самочувствие и работоспособность, относятся: физические—солнечнаярадиация, температура, влажность, скорость движения воздуха, барометрическое давление, электрическое состояние, радиоактивность;химические—содержаниекислорода, азота, углекислоты и других составных частей и примесей; механическиезагрязнители—пыль,дым, а также микроорганизмы. Перечисленные факторы как в совокупности, так и каждый в отдельности могут оказывать неблагоприятное влияние на организм. Поэтому перед гигиеной стоит задача изучить их положительное и отрицательное влияние и разработать мероприятия как по использованию положительных свойств (солнечные ванны, закаливающие процедуры, климатическое лечение и др.), так и по предупреждению вредного влияния (солнечные ожоги, охлаждение, перегрев и т. д.).

Температура

Атмосферный воздух нагревается главным образом от почвы и воды за счет поглощенной ими солнечной энергии. Этим объясняется более низкая температура перед восходом солнца и максимальная—между13—15ч, когда поверхностный слой земли максимально прогревается.

Температура воздуха весьма существенно влияет на микроклимат помещений (климат внутренней среды помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей).

Температура воздуха зависит от географической широты. Так, самая высокая средняя годовая температура на земном шаре наблюдается в южных широтах—странахАфрики, Южной Америки, Средней Азии. Здесь температура воздуха в теплое время года может достигать 63°С, в холодный период понижаться до – 15°С. Самая низкая температура на нашей планете отмечается в Антарктиде, где она может понижаться до-94°С.Температура воздуха значительно снижается с увеличением высоты над уровнем моря. Нагретые приземные слои воздуха поднимаются и постепенно охлаждаются в среднем на 0,6°С на каждые 100 м подъема. От экватора к полюсам дневные колебания температуры уменьшаются, годовые — увеличиваются. Вода морей и океанов, аккумулируя тепло, смягчает климат, делает его более теплым, уменьшает суточные и сезонные колебания температуры.

Под воздействием температуры происходят различные физиологические сдвиги во многих системах организма. В зависимости от величины температуры могут наблюдаться явления перегревания или охлаждения. При повышенных температурах (25—35°С)окислительные процессы в организме несколько снижаются, но в дальнейшем они могут возрастать. Дыхание учащается и становится поверхностным. Легочная

вентиляция вначале возрастает, а затем остается без изменений.

Длительное воздействие высокой температуры приводит к значительному нарушению водно-солевогои витаминного обмена. Особенно характерны эти изменения при выполнении физической работы. Усиленное потоотделение ведет к потере жидкости, солей и водорастворимых витаминов. Например, при тяжелой работе в условиях высокой температуры воздуха может выделяться до 10 л и более пота, а с ним до30-40г хлорида натрия. Установлено, что потеря28—30г хлорида натрия ведет к понижению желудочной секреции, а большихколичеств—кмышечным спазмам и судорогам. При сильном потоотделении потери водорастворимых витаминов (С, B1, В2) могут достигать15—25%суточной потребности.

Значительные изменения при воздействии температуры отмечаются в сердечно-сосудистойсистеме. Усиливается кровоснабжение кожи и подкожной клетчатки за счет расширения системы капилляров, учащается пульс. При одной и той же физической нагрузке частота пульса тем больше, чем выше температура воздуха. Частота сердечных сокращений возрастает вследствие раздражения терморецепторов, повышения температуры крови и образования продуктов метаболизма. Артериальное давление, как систолическое, так и в большей степени диастолическое, при действии высоких температур снижается. Повышается вязкость крови, увеличивается содержание гемоглобина и эритроцитов.

Высокая температура оказывает неблагоприятное влияние на ЦНС, проявляющееся в ослаблении внимания, замедлении двигательных реакций, ухудшении координации движений.

Длительное воздействие высокой температуры на организм может привести к ряду заболеваний. Наиболее частым осложнением является перегревание (тепловая гипертермия), возникающее при избыточном накоплении тепла в организме. Различают легкую и тяжелую формы перегревания. При легкой форме основным признаком гипертермии является повышение температуры тела до 38°С и более. У пострадавших наблюдаются гиперемия лица, обильное потоотделение, слабость, головная боль, головокружение, искажение цветового восприятия предметов (окраска в красный, зеленый цвета), тошнота, рвота.

Втяжелых случаях перегревание протекает в форме теплового удара. Наблюдаются быстрый подъем температуры до 41°С и выше, падение артериального давления, потеря сознания, нарушение состава крови, судороги. Дыхание становится частым (до 50—60в минуту) и поверхностным. При оказании первой помощи необходимо принять меры к охлаждению организма (прохладный душ, ванна и др.).

Врезультате нарушения водно-солевогобаланса при высокой температуре может развиться судорожная болезнь, а при интенсивном прямом облучении головы — солнечный удар.

Под воздействием низких температур снижается температура кожи, особенно открытых участков тела. При этом отмечаются одновременно ухудшение тактильной чувствительности и понижение сократительной

способности мышечных волокон. При значительном охлаждении изменяется функциональное состояние ЦНС, что обусловливает ослабление болевой чувствительности, адинамию, сонливость, снижение работоспособности. Понижение температуры отдельных участков тела приводит к болевым ощущениям, сигнализирующим об опасности переохлаждения.

Местное и общее охлаждение организма является причиной простудных заболеваний: ангин, заболеваний верхних дыхательных путей, пневмоний, невритов, радикулитов, миозитов и др.

Действие температуры на организм определяется не только ее абсолютной величиной, но и амплитудой колебаний. Организм труднее приспосабливается к частым и резким колебаниям температуры. Многое зависит и от того, с какой влажностью и скоростью движения воздуха сочетается этот фактор. Повышенная влажность при низких температурах, увеличивая теплопроводность воздуха, усиливает его охлаждающие свойства: Особенно возрастает отдача тепла с увеличением подвижности воздуха.

Влажность

Влажность воздуха обусловливается испарением воды с поверхности морей и океанов. Вертикальный и горизонтальный воздухообмен способствует распространению влаги в тропосфере Земли. Относительная влажность подвержена суточным колебаниям, что связано прежде всего с изменением температуры. Чем выше температура воздуха, тем большее количество водяных паров требуется для его полного насыщения. При низких температурах необходимо меньшее количество водяных паров для максимального насыщения.

В гигиеническом отношении наиболее важное значение имеют относительная влажность и дефицит насыщения. Эти показатели дают представление о степени насыщения воздуха водяными парами и свидетельствуют о возможности отдачи тепла путем испарения. С возрастанием дефицита влажности увеличивается способность воздуха к приему водяных паров. В этих условиях более интенсивно будет протекать отдача тепла в результате потоотделения (табл. 1).

Таблица 1. Влияние влажности воздуха при различных его температурах на выделение влаги человеческим организмом

Температура | Потеря воды через кожу и легкие, г/ч | |

|

| |

окружающего воздуха, | при очень сухом воздухе | при очень влажном |

0С | ||

|

| воздухе |

15 | 36,3 | 9,0 |

20 | 54,1 | 15,3 |

25 | 75,4 | 23,9 |

В зависимости от степени влажности воздуха по-разномуощущается действие температуры. Высокая температура воздуха в сочетании с низкой его влажностью переносится человеком значительно легче, чем при высокой влажности. С увеличением влажности воздуха снижается отдача тепла с

поверхности тела испарением.

Насыщение воздуха водяными парами в условиях низкой температуры будет способствовать переохлаждению тела. Важно знать, что потоотделение и испарение при температуре тела выше 35°С являются основными путями отдачи тепла в окружающую среду. Установлено, что при обычных метеорологических условиях наиболее оптимальной относительной влажностью является 40—60%.

Скорость движения

Как известно, воздух практически постоянно находится в движении, что связано с неравномерностью нагрева земной поверхности солнцем. Разница в температуре и давлении обусловливает перемещение воздушных масс. Движение воздуха принято характеризовать направлением и скоростью. Отмечено, что для каждой местности характерна закономерная повторяемость ветров преимущественно одного направления. Для выявления закономерности направлений используют специальную графическую величину-розуветров представляющую собой линию румбов, на которых отложены отрезки, соответствующие по длине, числу и силе ветров определенного направления, выраженного в процентах по отношению к общему их числу. Знание этой закономерности позволяет правильно осуществлять взаиморасположение и ориентацию жилых зданий, больниц, аптек, санаториев, промышленных предприятий и др.

Скорость движения воздуха определяется числом метров, пройденных им в секунду. Скорость перемещения воздушных масс играет существенную роль в процессах теплообмена организма. Сильный ветер резко увеличивает теплоотдачу путем конвекции и испарения пота. В жаркие дни ветер оказывает благоприятное влияние на организм, так как предохраняет его от перегревания. При низких температурах и высокой влажности движение воздуха способствует переохлаждению.

Сильный и продолжительный ветер оказывает неблагоприятное влияние на нервно-психическоесостояние, на общее самочувствие, затрудняет выполнение физической работы, увеличивает нагрузку при движении. Наконец, гигиеническое значение движения воздуха заключается в том, что оно способствует вентиляции жилых, общественных зданий и промышленных помещений, а также играет важную роль в удалении и самоочищении поступающих в атмосферу загрязнений (пыль, пары, газы и др.).

Атмосферное давление

Жизнь человека протекает в основном на поверхности Земли на высоте, близкой к уровню моря. При этом организм находится под постоянным давлением столба воздуха окружающей атмосферы. На уровне моря эта величина равна 101,3 кПа (760 мм рт. ст., или 1 атм). Вследствие того, что наружное давление полностью уравновешивается внутренним, наш организм практически не ощущает тяжести атмосферы.

Атмосферное давление подвержено суточным и сезонным колебаниям. Чаще всего эти изменения не превышают 200—300Па(20—30мм рт. ст.).

Здоровые люди обычно не замечают этих колебаний и они практически не оказывают влияния на их самочувствие. Однако у определенной категории, например лиц пожилого возраста, страдающих ревматизмом, невралгиями, гипертонической болезнью и другими заболеваниями, эти колебания вызывают изменение самочувствия, приводят к нарушению отдельных функций организма.

В промышленности, авиации, на водном транспорте выполняются работы, связанные с воздействием повышенного или пониженного атмосферного давления.

Пониженное атмосферное давление. С действием пониженного атмосферного давления человек сталкивается при полетах на летательных аппаратах, восхождении на горы, геологических изысканиях в горах, работе на открытых горных рудниках и т. д.

Подъем и пребывание на высоте связаны с воздействием на организм пониженного барометрического давления и низкого парциального давления газов, в первую очередь кислорода. Эти факторы обусловливают симптомокомплекс так называемой горной болезни, в развитии которой ведущую роль играет кислородное голодание. В результате нарушения деятельности ЦНС появляются усталость, сонливость, тяжесть в голове, головная боль, нарушение координации движений, повышенная возбудимость, сменяющаяся апатией и депрессией. При более глубокой гипоксии отмечаются нарушения работы сердца: тахикардия, пульсация артерий (сонной, височной и др.), изменения ЭКГ. Нарушается моторная и секреторная функции желудочно-кишечноготракта, меняется периферический состав крови.

Более значительное и резкое падение атмосферного давления может вызвать явления декомпрессии. Это опасное осложнение возникает в результате выделения газов, обычно растворенных при нормальном барометрическом давлении, из крови и тканевых жидкостей и сопровождается болями в мышцах, суставах, костях. Наиболее грозным осложнением декомпрессионной болезни является воздушная эмболия.

Для повышения устойчивости организма к условиям пониженного атмосферного давления необходима акклиматизация. Специфические методы тренировки с учетом действия отмеченных факторов позволяют повысить репродуктивную способность костного мозга, увеличить содержание эритроцитов и гемоглобина в крови. При этом возрастает кислородная емкость крови, что облегчает диффузию кислорода из крови в ткани. В процессе акклиматизации улучшается распределение крови, в частности увеличивается кровоснабжение мозга и сердца за счет расширения их кровеносных сосудов и сужения сосудов кожи, мышц и некоторых внутренних органов.

К мероприятиям по акклиматизации к кислородной недостаточности следует отнести тренировки в барокамерах, пребывание в условиях высокогорья, закаливание и др. Положительное влияние оказывает прием повышенных количеств витаминов С, B1, B2, B6, PP, фолиевой кислоты и

витамина Р.

Повышенное атмосферное давление. Действию повышенного барометрического давления подвергается определенная категория лиц; водолазы, рабочие подводных и подземных строительных работ. Кратковременному (мгновенному) воздействию высокого давления подвергаются лица при разрыве бомб, мин, снарядов, а также при выстрелах и запусках ракет.

Чаще всего работа в условиях повышенного атмосферного давления осуществляется в специальных камерах-кессонахили скафандрах. При работе в кессонах различают три периода: компрессия, пребывание в условиях повышенного давления и декомпрессия. Компрессия характеризуется незначительными функциональными нарушениями: шум в ушах, заложенность, болевые ощущения вследствие механического давления воздуха на барабанную перепонку.

Тренированные люди эту стадию переносят легко, без неприятных ощущений.

Пребывание в условиях повышенного давления обычно сопровождается легкими функциональными нарушениями: урежением пульса и частоты дыхания, снижением максимального и повышением минимального артериального давления, понижением кожной чувствительности и слуха. Наблюдается усиление перистальтики кишечника, повышение свертываемости крови, уменьшение содержания гемоглобина и эритроцитов. Важной особенностью этой фазы является насыщение крови и тканей растворенными газами (сатурация), особенно азотом. Этот процесс продолжается до тех пор, пока давление газов в организме и окружающей среде не достигнет равновесия.

В период декомпрессии в организме наблюдается обратный процесс— выведение из тканей газов (десатурация). При правильно организованной декомпрессии растворенный азот в виде газа выделяется через легкие (за 1 мин— 150 мл азота). Однако при быстрой декомпрессии азот не успевает выделяться и остается в крови и тканях в виде пузырьков, причем наибольшее количество их скапливается в нервной ткани и подкожной клетчатке. Отсюда

ииз других органов азот поступает в кровеносное русло и вызывает газовую эмболию (кессонная болезнь). Характерным признаком этого заболевания являются тянущие боли в области суставов и мышц. При эмболии кровеносных сосудов ЦНС наблюдаются головокружение, головная боль, расстройство походки, речи, судороги. В тяжелых случаях возникают парезы конечностей, расстройство мочевыделения, поражаются легкие, сердце, глаза

ит. д. Для предупреждения возможного развития кессонной болезни важны правильная организация декомпрессии и соблюдение рабочего режима

Комплексное воздействие микроклиматических факторов на организм.

В процессе жизнедеятельности организм человека испытывает комплексное воздействие физических факторов воздушной среды:

температуры, влажности, барометрического давления и др. В зависимости от сочетания и величины этих факторов может отмечаться как благоприятное, так и отрицательное воздействие на организм. Знание закономерностей комплексного действия на организм физических факторов позволяет определить параметры таких сочетаний, которые соответствовали бы оптимальным условиям жизнедеятельности организма.

Как известно, нормальная жизнедеятельность организма и высокая работоспособность возможны лишь в том случае, если сохраняется температурное постоянство организма в определенных границах (36,1— 37,2°С), имеется тепловое равновесие его с окружающей средой, т.е. соответствие между процессами теплопродукции и теплоотдачи. В случае преобладания одного процесса над другим возможно перегревание или переохлаждение организма. Так, интенсивная потеря тепла вызывает переохлаждение, обусловливающее снижение резистентности организма к воздействию внешних факторов, вследствие чего увеличивается число простудных заболевании, обостряются хронические процессы

Несмотря на значительные колебания микроклиматических факторов окружающей среды, в организме человека поддерживается постоянная температура тела. Это обусловлено деятельностью механизмов химической и физической терморегуляции, находящихся под контролем ЦНС. Под химической терморегуляцией понимают способность организма изменять интенсивность обменных процессов, что и определяет увеличение или уменьшение образующегося тепла. Физическая терморегуляция осуществляется за счет рефлекторного расширения или сужения поверхностных сосудов кожи.

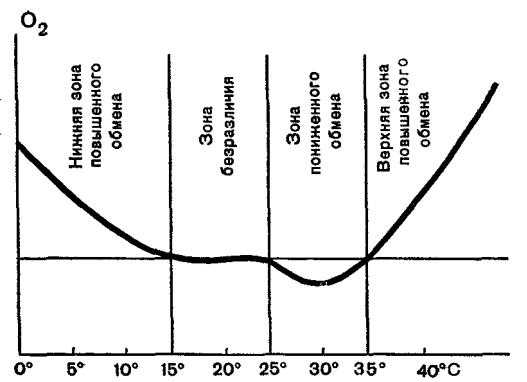

Тепло вырабатывается всем организмом, но наибольшее количество его образуется в мышцах и печени. В зависимости от состояния температуры воздуха основной обмен изменяется в широких границах. Так, с понижением температуры окружающей среды (ниже 15°С) теплопродукция организма возрастает, при температуре от 15 до 25°С наблюдается ее постоянство, а с повышением температуры от 25 до 35°С теплопродукция сначала уменьшается, а затем увеличивается (при температуре 35°С и выше). Эта закономерность хорошо прослеживается на цифрах кислорода как показателя основного обмена (рис. 1).

Рис. 1. Изменение обмена веществ (по потреблению кислорода) в зависимости от температуры воздуха.

Теплопродукция зависит также от интенсивности и тяжести физической нагрузки. Кроме того, тепло поступает извне за счет солнечной радиации, от нагретых предметов, в результате приема горячей пищи и др.

Одновременно с процессами накопления тепла в организме непрерывно происходит выделение его во внешнюю среду. Теплоотдача осуществляется лучеиспусканием (радиационный путь), проведением (конвекция и кондукция), потоотделением и испарением влаги с поверхности кожи. Передача тепла конвекцией происходит за счет нагревания прилегающего к телу воздуха. При кондукции тепло отдается поверхностям окружающих предметов, с которыми соприкасается человек. Потеря тепла за счет излучения происходит при наличии предметов и ограждений, имеющих более низкую температуру, чем температура кожи человека. Отдача тепла происходит в результате испарения пота с поверхности кожи. Наконец, незначительное количество тепла отдается во внешнюю среду с выдыхаемым воздухом и физиологическими отправлениями.

Количество отдаваемого организмом тепла в значительной степени зависит от физических свойств воздушной среды. Так, передача тепла конвекцией возрастает с увеличением скорости перемещения воздуха, разницы температуры тела человека и воздуха, площади поверхности тела. При уменьшении разницы в температурах отдача тепла конвекцией снижается, а при температуре 35-36°Си выше совсем прекращается. Существенное влияние на отдачу тепла конвекцией оказывает скорость перемещения воздушных масс (табл. 2).

Таблица 2. Динамика температуры кожи при различных метеорологических условиях.

Температура | Температура кожи, °С | |||

при неподвижном | при движении | разница в темпе- | ||

воздуха, °С | ||||

воздухе | воздуха | ратуре кожи | ||

| ||||

18,1 | 29,5 | 22,1 | 7,4 | |

20,7 | 30,2 | 24,7 | 5,5 | |

23,5 | 31,5 | 25,0 | 6,5 | |

27,5 | 33,5 | 31,0 | 2,5 | |

34,0 | 34,6 | 34,0 | 0,6 | |

Поверхность тела человека является источником теплоизлучения. Отдача тепла излучением осуществляется по тому же механизму, который свойствен каждому телу, имеющему температуру выше абсолютного нуля (273°К). При этом количество излучаемого тепла зависит от температуры окружающих стен помещения, предметов, ограждений и т. д. Отдача тепла излучением возрастает с увеличением разницы между температурой тела человека и температурой окружающих предметов. Если температура окружающих человека поверхностей превышает 35°С, то отдача тепла излучением прекращается и, наоборот, наблюдается поглощение тепла. Резкое нарушение радиационного баланса может привести к перегреванию или охлаждению организма. При разности температур человека и среды, близкой к нулю, или в том случае, когда температура окружающего воздуха выше температуры кожи, основным процессом теплоотдачи является испарение.

Интенсивность испарения зависит от влажности воздуха и его скорости, так как эти факторы определяют коэффициент массоотдачи влаги. Так, при температуре воздуха выше 35°С и умеренной влажности потеря влаги испарением может достигать 5 л, а при более высоких температурах —10л/сут. При испарении 1 г воды теряется около 2,51 кДж (0,6 ккал) тепла.

Изучение сочетанного действия ряда физических факторов на организм позволило определить наиболее оптимальные их величиныдля жилых помещений: температура18—20°С,влажность40—60%,скорость движения воздуха0,1-0,2м/с.

В производственных условиях данные факторы нормируются по оптимальным и допустимым величинам.

Оптимальные величины характеризуются таким сочетанием параметров температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха, которые при длительном и систематическом воздействии на организм человека обеспечивают наиболее благоприятные условия труда, способствуют высокой работоспособности.

Допустимые микроклиматические условия — сочетание параметров микроклимата, которые могут обусловить преходящие и быстро нормализующиеся изменения в организме человека, не выходящие за

пределы физиологических приспособительных колебаний. |

| ||||

Таким | образом, | с | учетом | комплексного | воздействия |

|

|

| 9 |

|

|

микроклиматических факторов устанавливаются наиболее благоприятные сочетания их для жизнедеятельности человека и его работоспособности. При этом следует отметить, что состояние теплового комфорта зависит также от вида одежды, индивидуальных особенностей человека, тренированности и др.

ПОГОДА, КЛИМАТ И ИХ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Погода определяется физическим состоянием атмосферы над той или иной территорией в данное время и характеризуется определенной совокупностью метеорологических факторов: солнечной радиации, барометрического давления, температуры, влажности, скорости и направления ветра и др. Погода может постепенно или резко изменяться в течение определенного периода (суток, недели). При этом различают периодические и апериодические изменения. В отличие от периодических апериодические изменения характеризуются резким изменением погодных факторов (передвижение воздушных масс, барометрическое давление, температура и др.).

Здоровый человек обычно незаметно для самочувствия переносит изменения, происходящие в организме под влиянием периодических колебаний метеорологических факторов. С возрастом, особенно после перенесенных заболеваний, адаптационные способности организма ослабевают. Резкие колебания метеорологических факторов (апериодические) создают повышенную нагрузку на регуляторный аппарат организма, вызывая перенапряжение физиологических механизмов адаптации, что приводит к различным нарушениям функций организма. Вот почему резкие колебания погоды (резкое падение или повышение атмосферного давления) вызывают у многих лиц ухудшение самочувствия: головные боли, головокружение, шум в ушах, одышку, боли в области сердца, ногах, руках и др. Следует отметить, что эти явления наиболее часто наблюдаются за 1—2дня до резкой смены погоды. В этот период отмечается обострение гипертонической болезни и стенокардии у70—80%больных, страдающихсердечно-сосудистымизаболеваниями.

В основе механизма возникновения метеотропных реакций лежит действие электромагнитных импульсов, под влиянием которых наблюдаются функциональные нарушения ЦНС, тонуса сосудов и обмена веществ, а также повышение уровня холестерина, протромбина в крови, понижение активности каталазы и др. В период магнитных бурь увеличивается число вызовов скорой медицинской помощи по поводу обострений гипертонической болезни, инсультов и инфарктов миокарда.

Климат—закономерныйдля данного района режим погоды. К основным климатообразующим факторам относятся географическая широта и долгота, лучистая энергия солнца, характер поверхности (суша, вода, рельеф, высота над уровнем моря, растительность), циркуляция воздушных масс. К числу климатообразующих факторов следует отнести также целенаправленную деятельностьчеловека—созданиеискусственных морей, лесозащитных полос, изменение направления течения рек.

studfiles.net

Физические свойства сухого воздуха

(р 100 кПа 750 мм рт. ст.)

t, °С | r, кг/м3 | m·106, Па·с | cp, Дж/(кг·К) | l, Вт/(м·К) | Pr |

15 | 1,209 | 17,91 | 1006 | 0,0252 | |

16 | 1,205 | 17,95 | 1006 | 0,0253 | |

17 | 1,201 | 18,00 | 1006 | 0,0254 | |

18 | 1,197 | 18,05 | 1006 | 0,0254 | |

19 | 1,193 | 18,10 | 1006 | 0,0255 | |

20 | 1,189 | 18,15 | 1006 | 0,0256 | |

21 | 1,185 | 18,20 | 1006 | 0,0256 | |

22 | 1,181 | 18,24 | 1006 | 0,0257 | |

23 | 1,177 | 18,29 | 1006 | 0,0258 | |

24 | 1,173 | 18,34 | 1006 | 0,0258 | |

25 | 1,169 | 18,39 | 1006 | 0,0259 | 0,714 |

26 | 1,165 | 18,43 | 1006 | 0,0260 | |

27 | 1,161 | 18,48 | 1006 | 0,0260 | |

28 | 1,157 | 18,53 | 1006 | 0,0261 | |

29 | 1,153 | 18,58 | 1006 | 0,0262 | |

30 | 1,150 | 18,62 | 1006 | 0,0262 | |

31 | 1,146 | 18,67 | 1006 | 0,0263 | |

32 | 1,142 | 18,72 | 1006 | 0,0264 | |

33 | 1,138 | 18,77 | 1006 | 0,0264 | |

34 | 1,135 | 18,81 | 1006 | 0,0265 | |

35 | 1,131 | 18,86 | 1006 | 0,0266 |

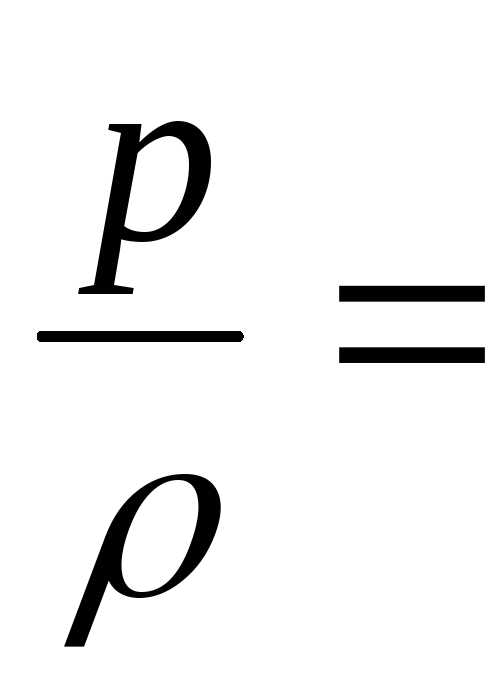

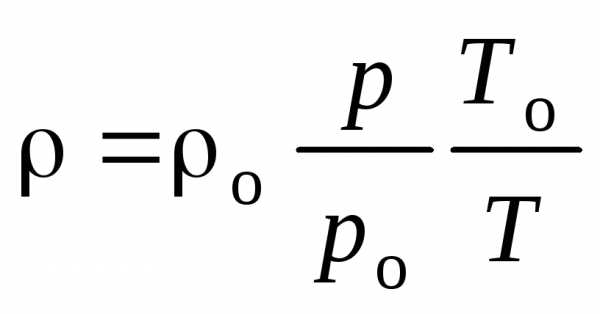

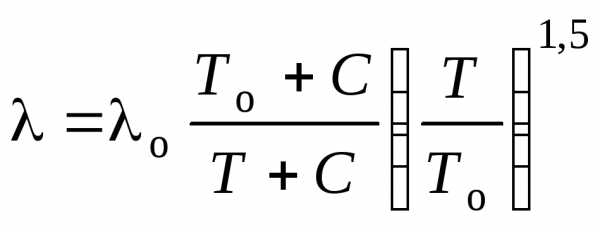

Физические свойства воздуха (плотность , динамическая вязкость , теплопроводность ) при температурах и давлениях, не приведённых в таблице, с достаточной точностью могут быть рассчитаны по формулам:

| (П.3) |

| (П.4) |

| (П.5) |

где о 1,2928 кг/м3; о 17,17·10−6 Па·с; о 0,0242 Вт/(м·К) – свойства воздуха при То 273,15 К и ро 101325 Па; С 112,0 К – константа Сазерленда для воздуха.

Библиографический список

Штеренлихт Д. В. Гидравлика: Учебник для вузов.– М.: Энергоатомиздат, 1984.– 640 с.

Чугаев Р. Р. Гидравлика: Учебник для вузов.– 4-е изд., доп. и перераб.– Л.: Энергоиздат, 1982.– 672 с.

Жужиков В. А. Фильтрование. Теория и практика разделения суспензий.– 4-е изд., доп. и перераб.– М.: Химия, 1980.– 398 с.

Тодес О. М., Цитович О. Б. Аппараты с кипящим зернистым слоем: Гидравлические и тепловые основы работы.– Л.: Химия, 1981.– 296 с.

Кафаров В. В., Глебов М. Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств: Учеб. пособие для вузов.– М.: Высш. школа, 1991.– 400 с.

Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии: Учебное пособие для вузов/ Под ред. чл.-корр. АН СССР П. Г. Романкова.– 10-е изд., перераб. и доп.– Л.: Химия, 1987.– 576 с.

Оглавление | |

Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |

Символы, наименования и единицы измерения основных физических величин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |

1.1. Гидродинамические режимы течения жидкости . . . . . . . . | 6 |

1.2. Профиль скоростей в сечении трубопровода . . . . . . . . . . . | 9 |

1.3. Гидравлическое сопротивление трубопровода. . . . . . . . . . | 15 |

1.4. Характеристики гидравлической машины для перемещения жидкости. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |

1.5. Гидравлическое сопротивление пористых материалов при фильтровании суспензии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |

1.6. Гидродинамика псевдоожиженного зернистого слоя. . . . . . . | 32 |

1.7. Скорость гравитационного осаждения частиц . . . . . . . . . . | 37 |

1.8. Гидродинамическая структура потока в аппарате с мешалкой . | 42 |

Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |

Инструменты и приборы, используемые при выполнении лабораторного практикума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |

Условные обозначения контрольно-измерительных приборов на схемах лабораторных установок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 57 |

Опознавательная окраска трубопроводов . . . . . . . . . . . . . . . | 59 |

Физические свойства воды на линии насыщения . . . . . . . . . . . | 60 |

Физические свойства сухого воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |

Библиографический список . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62 |

Учебное издание

БОБЫЛЁВ Владимир Николаевич

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ГИДРАВЛИКЕ

Редактор Г. П. Романова

Лицензия ЛР № 020714 от 02.02.98

Подписано в печать 01.04.05. Формат 6084 1/16

Бумага SvetoСору. Отпечатано на ризографе.

Усл. печ. л. 3,72. Уч.-изд. л. 3,27. Тираж 250 экз.

Заказ № 67

Российский химико-технологический

университет им. Д. И. Менделеева

Издательский центр

Адрес университета и издательского центра

studfiles.net

Физические свойства воздуха

Физические свойства воздуха

К основным физическим свойствам воздушной среды, оказывающим влияние на жизнь человека, его работоспособность и самочувствие относятся:

- температура,

- солнечная радиация,

- влажность,

- скорость движения воздуха,

- барометрическое давление,

- радиоактивность,

- электрическое состояние.

Поскольку эти свойства могут оказывать вредное влияние на организм, гигиена ставит своей задачей изучить оказываемое ими положительное или отрицательное влияние, выработать мероприятия по применению положительных свойств (например, закаливающие процедуры, солнечные ванны, климатическое лечение), и предупреждению отрицательного воздействия (например, перегрев, охлаждение, солнечные ожоги).

Солнечная радиация

Замечание 1

Солнечная радиация – единственный источник тепла, энергии и света на планете, представляет собой интегральный поток радиации, испускаемый солнцем, являющийся электромагнитным излучением.

С точки зрения гигиены внимание заслуживает оптическая часть солнечного спектра, которая разделена на три диапазона:

- ультрафиолетовая часть,

- видимая часть спектра,

- инфракрасные лучи.

Солнечная радиация оказывает следующее воздействие на организм:

- активизирует физиологические процессы в организме,

- меняет обмен веществ,

- повышает работоспособность,

- улучшает самочувствие,

- повышает общий тонус.

Температура

Температура воздуха влияет на микроклимат помещений, который складывается из следующих составляющих: влажность воздуха, скорость его движения, температура воздуха и окружающих поверхностей.

Продолжительное влияние высокой температуры на организм приводит к:

- нарушению витаминного обмена,

- нарушению водно-солевого баланса,

- учащению дыхания,

- учащению пульса,

- усилению кровоснабжения кожи,

- снижению артериального давления,

- повышению вязкости крови,

- увеличению содержания эритроцитов и гемоглобина,

- замедлению двигательных реакции,

- ослаблению внимания,

- ухудшению координации движений.

Частыми заболеваниями при повышенной температуре являются перегрев, судорожная болезнь, солнечный удар.

Воздействие низких температур вызывает:

- снижение температуры кожи,

- ухудшение тактильной чувствительности и понижение сократительной способности мышечных волокон,

- ослабевание болевой чувствительности,

- сонливость,

- снижение работоспособности,

- адинамию,

- простудные заболевания (ОРВИ, ангины, пневмонии, радикулиты, невриты, миозиты).

Влажность. Скорость движения воздушных масс

Замечание 2

Влажность воздушной среды обусловлена испарением воды с водных поверхностей планеты. Для гигиены значение имеет относительная влажность и дефицит насыщения, от этих показателей зависит способность организма отдавать тепло путем испарения.

При возрастании дефицита влажности увеличивается способность воздуха к приему водяных паров, в этот момент отдача тепла в результате потоотделения будет интенсивной.

Перемещения воздушных масс принимают участие в процессах теплообмена организма. При этом сильный ветер:

- способствует вентиляции зданий и помещений,

- удаляет и самоочищает атмосферу от пыли, газов и паров,

- способствует увеличению теплоотдачи путем испарения пота и конвекции, защищая его от перегрева,

- при низких температурах вызывает переохлаждение,

- неблагоприятно влияет на самочувствие, нервно-психическое состояние, затрудняет выполнение физической работу.

Атмосферное давление

Пониженное атмосферное давление вызывает

- кислородное голодание;

- тяжесть в голове;

- сонливость;

- нарушение деятельности центрально нервной системы, координации движений;

- чередование повышенной возбудимости с периодами апатии и депрессией;

- отмечаются нарушения работы сердца, желудочно-кишечного тракта;

- изменяется периферический состав крови.

Повышенное атмосферное давление характеризуется

- шумом в ушах;

- болевыми ощущениями на барабанную перепонку, заложенностью;

- снижением кожной чувствительности и слуха, артериального давления, частоты дыхания и пульса;

- повышается свертываемость крови;

- усиливается перистальтика кишечника;

- снижается содержание в крови эритроцитов и гемоглобина.

spravochnick.ru

Физические свойства воздуха

Физические свойства воздуха CCJX.RUФизические свойства воздуха

| Температура, °C | Плотность, кг/м3 | Удельная теплоёмкость с, кДж/(кг·К) | Кинематическая вязкость ν, 106·м2/c |

|---|---|---|---|

| -50 | 1.584 | 1.013 | 9.23 |

| -49 | 1.5771 | 1.013 | 9.311 |

| -48 | 1.5702 | 1.013 | 9.392 |

| -47 | 1.5633 | 1.013 | 9.473 |

| -46 | 1.5564 | 1.013 | 9.554 |

| -45 | 1.5495 | 1.013 | 9.635 |

| -44 | 1.5426 | 1.013 | 9.716 |

| -43 | 1.5357 | 1.013 | 9.797 |

| -42 | 1.5288 | 1.013 | 9.878 |

| -41 | 1.5219 | 1.013 | 9.959 |

| -40 | 1.515 | 1.013 | 10.04 |

| -39 | 1.5088 | 1.013 | 10.116 |

| -38 | 1.5026 | 1.013 | 10.192 |

| -37 | 1.4964 | 1.013 | 10.268 |

| -36 | 1.4902 | 1.013 | 10.344 |

| -35 | 1.484 | 1.013 | 10.42 |

| -34 | 1.4778 | 1.013 | 10.496 |

| -33 | 1.4716 | 1.013 | 10.572 |

| -32 | 1.4654 | 1.013 | 10.648 |

| -31 | 1.4592 | 1.013 | 10.724 |

| -30 | 1.453 | 1.013 | 10.8 |

| -29 | 1.4472 | 1.013 | 10.999 |

| -28 | 1.4414 | 1.013 | 11.198 |

| -27 | 1.4356 | 1.013 | 11.397 |

| -26 | 1.4298 | 1.013 | 11.596 |

| -25 | 1.424 | 1.013 | 11.795 |

| -24 | 1.4182 | 1.013 | 11.994 |

| -23 | 1.4124 | 1.013 | 12.193 |

| -22 | 1.4066 | 1.013 | 12.392 |

| -21 | 1.4008 | 1.013 | 12.591 |

| -20 | 1.395 | 1.009 | 12.79 |

| -19 | 1.3897 | 1.009 | 12.754 |

| -18 | 1.3844 | 1.009 | 12.718 |

| -17 | 1.3791 | 1.009 | 12.682 |

| -16 | 1.3738 | 1.009 | 12.646 |

| -15 | 1.3685 | 1.009 | 12.61 |

| -14 | 1.3632 | 1.009 | 12.574 |

| -13 | 1.3579 | 1.009 | 12.538 |

| -12 | 1.3526 | 1.009 | 12.502 |

| -11 | 1.3473 | 1.009 | 12.466 |

| -10 | 1.342 | 1.009 | 12.43 |

| -9 | 1.3371 | 1.009 | 12.515 |

| -8 | 1.3322 | 1.009 | 12.6 |

| -7 | 1.3273 | 1.009 | 12.685 |

| -6 | 1.3224 | 1.009 | 12.77 |

| -5 | 1.3175 | 1.009 | 12.855 |

| -4 | 1.3126 | 1.009 | 12.94 |

| -3 | 1.3077 | 1.009 | 13.025 |

| -2 | 1.3028 | 1.009 | 13.11 |

| -1 | 1.2979 | 1.009 | 13.195 |

| 0 | 1.293 | 1.005 | 13.28 |

| 1 | 1.2884 | 1.005 | 13.368 |

| 2 | 1.2838 | 1.005 | 13.456 |

| 3 | 1.2792 | 1.005 | 13.544 |

| 4 | 1.2746 | 1.005 | 13.632 |

| 5 | 1.27 | 1.005 | 13.72 |

| 6 | 1.2654 | 1.005 | 13.808 |

| 7 | 1.2608 | 1.005 | 13.896 |

| 8 | 1.2562 | 1.005 | 13.984 |

| 9 | 1.2516 | 1.005 | 14.072 |

| 10 | 1.247 | 1.005 | 14.16 |

| 11 | 1.2428 | 1.005 | 14.25 |

| 12 | 1.2386 | 1.005 | 14.34 |

| 13 | 1.2344 | 1.005 | 14.43 |

| 14 | 1.2302 | 1.005 | 14.52 |

| 15 | 1.226 | 1.005 | 14.61 |

| 16 | 1.2218 | 1.005 | 14.7 |

| 17 | 1.2176 | 1.005 | 14.79 |

| 18 | 1.2134 | 1.005 | 14.88 |

| 19 | 1.2092 | 1.005 | 14.97 |

| 20 | 1.205 | 1.005 | 15.06 |

| 21 | 1.201 | 1.005 | 15.154 |

| 22 | 1.197 | 1.005 | 15.248 |

| 23 | 1.193 | 1.005 | 15.342 |

| 24 | 1.189 | 1.005 | 15.436 |

| 25 | 1.185 | 1.005 | 15.53 |

| 26 | 1.181 | 1.005 | 15.624 |

| 27 | 1.177 | 1.005 | 15.718 |

| 28 | 1.173 | 1.005 | 15.812 |

| 29 | 1.169 | 1.005 | 15.906 |

| 30 | 1.165 | 1.005 | 16 |

| 31 | 1.1613 | 1.005 | 16.096 |

| 32 | 1.1576 | 1.005 | 16.192 |

| 33 | 1.1539 | 1.005 | 16.288 |

| 34 | 1.1502 | 1.005 | 16.384 |

| 35 | 1.1465 | 1.005 | 16.48 |

| 36 | 1.1428 | 1.005 | 16.576 |

| 37 | 1.1391 | 1.005 | 16.672 |

| 38 | 1.1354 | 1.005 | 16.768 |

| 39 | 1.1317 | 1.005 | 16.864 |

| 40 | 1.128 | 1.005 | 16.96 |

| 41 | 1.1245 | 1.005 | 17.059 |

| 42 | 1.121 | 1.005 | 17.158 |

| 43 | 1.1175 | 1.005 | 17.257 |

| 44 | 1.114 | 1.005 | 17.356 |

| 45 | 1.1105 | 1.005 | 17.455 |

| 46 | 1.107 | 1.005 | 17.554 |

| 47 | 1.1035 | 1.005 | 17.653 |

| 48 | 1.1 | 1.005 | 17.752 |

| 49 | 1.0965 | 1.005 | 17.851 |

| 50 | 1.093 | 1.005 | 17.95 |

ccjx.ru

Физические свойства воздуха

На характер обтекания, воздушным потоком, существенное влияние оказывают физические свойства воздуха: инертность, вязкость, сжимаемость.

Инертность – свойство воздуха сопротивляться изменению состояния покоя или равномерного прямолинейного движения (второй закон Ньютона). Мерой инертности является массовая плотность воздуха.

Вязкостью называется способность жидкостей и газов сопротивляться усилиям сдвига своих частиц. Наибольшей вязкостью обладают твердые тела, у которых велики внутренние силы сцепления частиц. Газы, между молекулами которых расстояния достаточно велики, практически не сопротивляются относительному сдвигу слоев частиц в свободном потоке.

Однако, вязкость газа, не проявляемая в свободном потоке, сильно сказывается при движении потока вблизи твердой поверхности. Эффект “прилипания” (или “смачивания”) нижнего слоя потока приводит к торможению частиц в вышележащих слоях.

Большая доля сопротивления самолета в полете возникает вследствие поверхностного трения воздуха, обусловленного его вязкостью.

Сжимаемостью воздуха (или другого газа) называется его способность изменять свой объем и плотность при изменении температуры или давления.

На скоростях менее 450 км/ч, сжимаемость воздуха на аэродинамические характеристики и летные данные самолетов влияния практически не оказывает.

Способность воздуха сжиматься объясняется большими расстояниями между молекулами. У любого газа межмолекулярные силы сцепления малы. Газ, стремясь расшириться, занимает весь предоставленный ему объем.

Таким образом,

воздух при изменении объема или сжимается

или расширяется. При этом соответственно

изменяется и его плотность. Сжимаемость

оценивается отношением изменения

плотности к изменению давления Р,

их относительной величиной. .

Чем больше отношение тем

больше сжимаемость.

.

Чем больше отношение тем

больше сжимаемость.

Со сжимаемостью связана скорость распространения в воздухе звуковых волн.

Под звуковыми волнами следует понимать всякие малые возмущения плотности и давления, распространяющиеся в воздухе, а под скоростью звука – скорость распространения этих возмущений.

Параметры воздуха

Состояние атмосферы на различной высоте, оказывающее влияние на движение самолета, характеризуется параметрами воздуха: давлением, температурой и плотностью.

Давление- это сила, действующая на единицу площади перпендикулярно ей. Атмосферным давлнием называется давление, вызываемое весом вышележащих слоев воздуха и ударами его хаотически движущихся молекул.

Давление обозначается буквой Р, на уровне моря – Ро.

По международной системе СИ давление измеряется в Паскалях, т. е. ньютонах на квадратный метр (Н/м2).

Барометрическое

давление – это

давление, измеряемое в миллиметрах

ртутного столба (мм

рт. ст.). Обозначается буквой В,

на уровне моря – Во.

Давление на уровне моря в среднем равно 760 мм. рт. ст. Давление определяется по формуле: P= ,

где р – сила

воздействия столба воздуха, кгс,

,

где р – сила

воздействия столба воздуха, кгс,

S – площадь, м2.

Давление в 1 кгс/см2 равнозначно давлению столба ртути высотой 735,6 мм. рт.ст.

Молекулы газов находятся в непрерывном хаотическом движении. Во время движения молекулы постоянно сталкиваются между собой. Поэтому в газе в отличие от твердых тел возникают силы внутреннего давления. Каждая молекула обладает определенной массой. В результате хаотического движения молекул на поверхность тела оказывается силовое воздействие – так называемое статическое давление. На какое-либо тело оно действует со всех сторон одинаково, т.к. удары молекул по всем направлениям равновероятны.

Если же некоторый объем воздуха находится в движении, то площадка дополнительно к статическому давлению подвергается силовому воздействию воздуха за счет кинетической энергии, пропорциональной квадрату скорости потока V2.

Это дополнительное давление называется динамическим давлением или скоростным напором. Следовательно, на тело действует так называемое полное давление: , которое зависит от скорости потока.

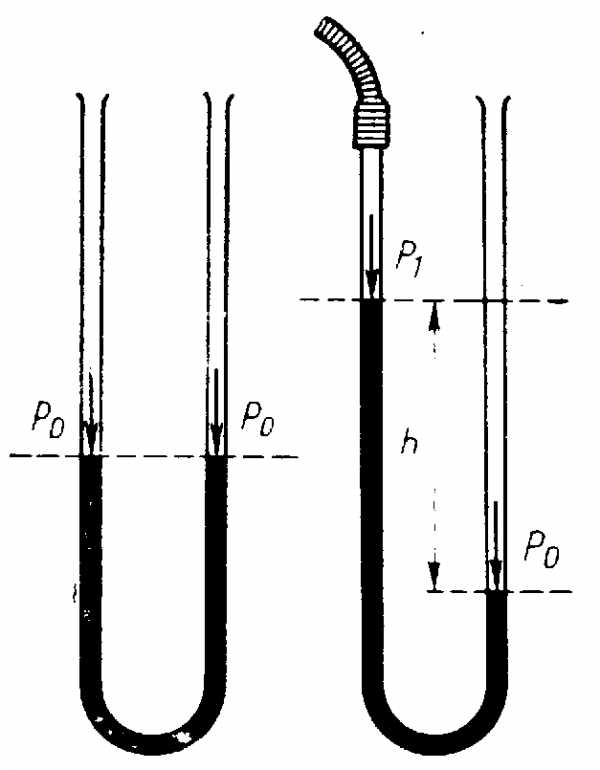

При аэродинамических исследованиях часто приходится измерять разность давлений. Для этого используются ртутные приборы – манометры (Рис1.3 ). Принцип их работы следующий: один конец трубки подсоединяется к пространству с атмосферным давлением, второй – к поверхности измеряемого участка. Разность уровней соответствует разности давлений : h=Ро-Р1.

Рис 1.3 Манометр

Температура – величина, характеризующая скорость хаотического движения молекул. Температуру воздуха можно измерять по двум шкалам: Цельсия и абсолютной шкале Кельвина.

За нуль градусов по шкале Цельсия принято считать температуру таяния льда, а за 100° – температуру кипения воды при атмосферном давлении, равном 760 мм рт. ст.

Если известна температура воздуха у земли, можно определить температуру воздуха на любой высоте по формуле:

tH=tO-6,5Н,

где tH – температура воздуха на заданной высоте;

t0 – температура воздуха у земли;

Н – заданная высота, км.

6,5град /км – температурный градиент.

Задача. Температура воздуха у земли +10°С. Определить температуру воздуха над данным участком земли на высоте 7 км.

Решение:

t н= 10-6,50*7= – 35,50. Температура воздуха на высоте 7 км равна -35,5°С.

Температура, определяемая по шкале Кельвина, называется абсолютной температурой.

За нуль шкалы Кельвина принята температура, при которой прекращается тепловое движение молекул, она составляет-273° по шкале Цельсия. Абсолютную температуру можно найти по формуле:

T0К=t0С+2730,

где Т0– температура по шкале Кельвина,

t 0– температура по шкале Цельсия.

Задача Температура воздуха по шкале Цельсия равна -7°. Определить температуру воздуха на высоте 4 км по шкале Кельвина:

Решение:

Т=2730+(-7)-6,5*4=2400 К. Температура воздуха на высоте 4 км равна 2400К.

Плотность воздуха – это количество (масса) воздуха, содержащегося в 1м3 воздуха.

Установлено, что 1 м3 воздуха при стандартных атмосферных условиях (барометрическое давление 760мм.рт.ст., температура +150С) весит 1,225кгс.

Плотность

обозначается греческой буквой и

определяется по формуле:

и

определяется по формуле:

кгс

с2/м4 или кг/м3,

кгс

с2/м4 или кг/м3,

где m –масса воздуха,

V – объем, занимаемый воздухом, в м3.

Массовая плотность воздуха при стандартных атмосферных условиях равна 0,125 кгс с2/м4.

Массовая плотность, также как масса воздуха, является мерой инертности воздуха. Это является причиной сопротивления в полете.

Связь

между параметрами воздуха. Плотность

и давление воздуха взаимосвязаны. Чем

больше плотность, тем больше молекул

воздуха в данном объеме и, следовательно,

тем больше давление (и наоборот). Но

давление зависит также от кинетической

энергии хаотического движения

молекул, которая пропорциональна

температуре. Таким образом, состояние

воздуха характеризуется тремя физическими

параметрами: давлением р,

плотностью и

температуройТ.

Связь между этими величинами выражается

известным из термодинамики уравнением

состояния газов (уравнением Клапейрона):

и

температуройТ.

Связь между этими величинами выражается

известным из термодинамики уравнением

состояния газов (уравнением Клапейрона):

g R T,

g R T,

где Т – абсолютная температура;

R – газовая постоянная, равная для воздуха ,

Р–

давление;  -плотность; g-ускорение

свободного падения.

-плотность; g-ускорение

свободного падения.

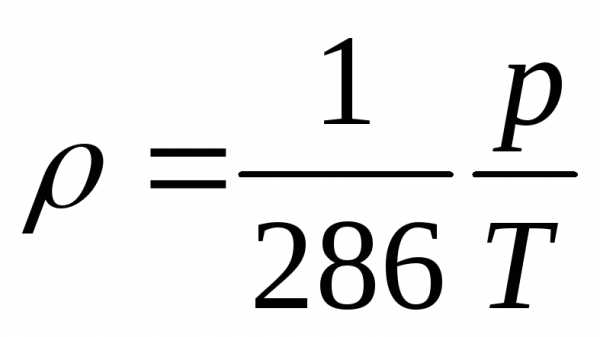

После подстановки значений R и g уравнение состояния принимает вид:

.

.

Таким образом, чем выше давление и ниже температура, тем больше плотность воздуха. Также следует заметить, что плотность влажного воздуха меньше, чем сухого (при одних и тех же условиях).

С высотой плотность воздуха падает, так как давление в большей степени падает, чем понижается температура воздуха.

Интерес представляет расчет плотности по давлению и температуре воздуха, так как эти величины могут быть определены с помощью приборов. Если, например, давление по барометру равно 760 мм рт. ст. (), а температура по термометру равна+15°С, то плотность воздуха согласно уравнению равна: .

Задача. Определить массовую плотность воздуха на уровне моря, если барометрическое давление В =800 мм рт. ст., а температура воздуха t = – 23°C

Решение:

кгс  .

.

studfiles.net

;

; ;

; ,

,