| | Адрес этой страницы (вложенность) в справочнике dpva.ru: главная страница / / Техническая информация / / Рабочие среды / / Воздух (Атмосфера) / / Воздух (сухой). Удельная теплоемкость и коэффициент (показатель) адиабаты при 20 oС и давлених от 0,01 до 100 атм.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

dpva.ru

Теплоемкость воздуха – Справочник химика 21

Св — теплоемкость воздуха, равная 0,24 ккал/кг град [c.109]Теплоемкость воздуха при 20″” С равна [c.314]

УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОЕМКОСТЬ ВОЗДУХА [c.28]

Св и Сф — удельная теплоемкость воздуха и пара в ккал кг- град [c.105]

Су — теплоемкость воздуха, кДж/(м -К), равная [c.310]

Ср — удельная теплоемкость воздуха, кДж/(кг-К) р — плотность воздуха, кг/м [c.23]

Температурный интервал, С Теплоемкость продуктов сгорания, кДж/(м -К) -л- Теплоемкость воздуха, кДж/(мЗ.К) [c.122]

Теплоемкость воздуха Ср=30 кДж/(моль-К) [c.312]

Решение. Температурная зависимость истинной молекулярной теплоемкости воздуха выражается следующим упрощенным уравнением (см. табл. 6) [c.93]

При решении уравнения (VI. 19) относительно см сделаны следующие допущения теплоемкость воздуха при впрыскивании воды и без впрыскивания примерно одинакова, т. е. с р = ср=0,24 ккал/кг °С, а теплоемкость воды Срш=0,465 ккал/кг-°С [c.138]

Рв Св — плотность и теплоемкость воздуха при 60°С [c.238]

Л гопл —явное тепло, вносимое топливом, н ккал/кг с средняя теплоемкость воздуха в ккал/кг-°С [c.113]

Сз — теплоемкость воздуха Сд = 0,24 ккал/кг град с 4, — теплоемкость дымовых газов С4 = = 0,25 ккал/кг град [c.196]

Теплосодержание жидкости, уходящей из аппарата, 1 2 = с р = 1,9 10 92 = = 1,75-10 Дж/кг. Теплосодержание воздуха, поступающего в колонну при температуре 25 °С и не несущего в себе паров реакционной жидкости, = Сг/ц = 10 -25 = 0,25-10 Дж/кг, где — удельная теплоемкость воздуха, Сг = 10 Дж/(кг- К) (см. рис. 7 приложения). [c.282]

Теплотворная способность углерода 32 784 кДж/кг. Теплоемкость воздуха в пределах О—900°С 1,038 кДж/(кг-°С). [c.51]

Одпако, как уже отмечалось выше, математически выраженной завнсимости топределения величины воспользуемся диаграммо “[ (рис. 8), из которой видно, что при t = 27° С и Р — 80 ата истинная удельная теплоемкость воздуха равна 0,275 ккал кг, а при 20° С и том же давлении она равна 0.300 ккал кг. Без особо грубой ошибки мы можем принять среднюю удельную теплоемкость воздуха между -1-27° С и —20° С [c.106]

При испарении жидкостей теплоемкость воздуха (газа) не остается постоянной (см. главу VI). Для получения предварительных сравнительных данных эффективности различных охладителей расчеты выполнень) при Срв=1 ет, [c.54]

www.chem21.info

Воздух — РосТепло Энциклопедия теплоснабжения

Материал из РосТепло Энциклопедия теплоснабжении

Содержание разделаСостав и давление воздуха[править]

Атмосферный воздух представляет собой смесь сухого воздуха и водяных паров. Количество водяных паров, содержащихся в атмосферном воздухе, зависит от температуры и давления. Содержание водяных паров в воздухе можно выразить в виде абсолютной влажности, относительной влажности, влагосодержания и влагоемкости.

Таблица 6.1. Состав сухого атмосферного воздуха| Наименование газов | По объему, % | По массе, % |

| Азот N 2 | 78,08 | 75,6 |

| Кислород О2 | 20,95 | 23,1 |

| Аргон Ar | 0,9325 | 1,236 |

| Углекислый газ СО2 | 0,030 | 0,046 |

| Гелий Не | 0,0005 | 0,00007 |

| Неон Ne | 0,0018 | 0,0012 |

| Криптон Kr | 0,000108 | 0,0003 |

| Ксенон Xe | 0,000008 | 0,00004 |

| Озон О3 | 1×10-6 | – |

| Радон Rn | 6×10-18 | – |

Давление атмосферного воздуха складывается из парциальных давлений сухой части воздуха (Рв) и водяных паров (Рп), содержащихся в атмосферном воздухе. Давление измеряется в паскалях (Па). Давление у поверхности Земли Ро = Рн = 101,325 кПа. До 1980 г. для измерения давления использовали:

- -физические атмосферы = 1 атм = 760 мм рт. ст. = 10332 мм вод. ст. = 101,325 кПа;

- – технические атмосферы = 1 ат = 1 кг/см2 = 735,6 мм рт. ст. = 10000 мм вод. ст. = 7500 м возд. ст. = 98,0665 кПа.

Температура воздуха измеряется в градусах Цельсия (t°C) или в градусах Кельвина (T°K ≅ t°C+273).

Содержание водяных паров[править]

Абсолютной влажностью воздуха называется количество водяного пара в г, содержащегося в 1 м3 воздуха. Абсолютная влажность измеряется количеством водяного пара во влажном воздухе (ϒn – г/м3).

Таблица 6.2. Абсолютная влажность насыщенного воздуха при разных температурах| t0C | ϒн, г/м3 | t0C | ϒн,г/м3 | t0C | ϒн,г/м3 | ||||

| -15 | 1,39 | 25 | 23,03 | 65 | 161,05 | ||||

| -10 | 2,14 | 30 | 30,36 | 70 | 197,95 | ||||

| -5 | 3,24 | 35 | 39,59 | 75 | 241,65 | ||||

| 0 | 4,84 | 40 | 51,13 | 80 | 292,99 | ||||

| 5 | 6,80 | 45 | 65,42 | 85 | 353,23 | ||||

| 10 | 9,40 | 50 | 82,94 | 90 | 428,07 | ||||

| 15 | 12,82 | 55 | 104,28 | 95 | 504,11 | ||||

| 20 | 17,29 | 60 | 130,09 | 99,4 | 586,25 | ||||

Влагосодержание воздуха – это масса водяных паров в граммах (W), содержащихся в смеси, отнесенное к массе сухого воздуха в кг. Влагосодержание (d) определяется из соотношения\[d=\frac{W}{G}\] ,

или через соответствующие парциальные давления водяных паров Рп и сухой части воздуха Рв\[d=622*\frac{P_п}{P_в}\], г/кг

или

\(d=622*\frac{P_п}{P_н-P_п}\), г/кг

где: Рн = Рп + Рв .

Влагоемкостью называется влагосодержание 1 кг воздуха в насыщенном состоянии, выраженное через парциальные давления\[d=622*\frac{P_н}{P_{БАР}-P_н}\] , г/кг

Относительная влажность воздуха (степень насыщения влагой) – это отношение абсолютной влажности данного (ненасыщенного) воздуха к абсолютной влажности насыщенного воздуха при той же температуре:

ϕ = γn / γн * 100, %

или отношение парциального давления водяных паров в воздухе к парциальному давлению (Рн) водяных паров при той же температуре и полном насыщении воздуха:

ϕ = Pn / Pн * 100, %

Температурой точки росы называется наинизшая температура, до которой можно охлаждать воздух при постоянном влагосодержании. Дальнейшее понижение температуры вызывает конденсацию.

Таблица 6.3. Объем влажного воздуха на 1 кг сухого при Р=99,3 кПа (745 мм рт.ст.) (Vм3/кг сухого воздуха)| t°C | ϕ, % | |||||||

| 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| -15 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,747 | 0,746 | 0,746 | 0,746 |

| -10 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,762 | 0,761 | 0,761 | 0,761 |

| -5 | 0,778 | 0,778 | 0,777 | 0,777 | 0,777 | 0,776 | 0,776 | 0,776 |

| 0 | 0,794 | 0,794 | 0,793 | 0,793 | 0,792 | 0,792 | 0,791 | 0,791 |

| 5 | 0,811 | 0,81 | 0,809 | 0,809 | 0,808 | 0,807 | 0,806 | 0,806 |

| 10 | 0,828 | 0,827 | 0,826 | 0,825 | 0,824 | 0,823 | 0,822 | 0,821 |

| 15 | 0,847 | 0,846 | 0,844 | 0,843 | 0,841 | 0,84 | 0,838 | 0,837 |

| 20 | 0,867 | 0,865 | 0,863 | 0,861 | 0,859 | 0,857 | 0,855 | 0,853 |

| 30 | 0,915 | 0,911 | 0,907 | 0,903 | 0,899 | 0,895 | 0,891 | 0,887 |

| 40 | 0,977 | 0,97 | 0,962 | 0,954 | 0,947 | 0,94 | 0,933 | 0,925 |

| 50 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,02 | 1,01 | 0,966 | 0,983 | 0,97 |

| 60 | 1,2 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,05 | 1,02 |

| 70 | 1,44 | 1,38 | 1,32 | 1,27 | 1,22 | 1,17 | 1,13 | 1,09 |

| 80 | 1,95 | 1,79 | 1,65 | 1,53 | 1,43 | 1,34 | 1,26 | 1,19 |

| 90 | 3,57 | 2,88 | 2,42 | 2,08 | 1,83 | 1,63 | 1,47 | 1,33 |

| 100 | – | 10,9 | 5,45 | 3,63 | 2,72 | 2,17 | 1,81 | 1,55 |

| 120 | – | 11,5 | 5,73 | 3,82 | 2,86 | 2,28 | 1,9 | 1,63 |

| 140 | – | 12 | 6,01 | 4,01 | 3 | 2,4 | 2 | 1,71 |

| 160 | – | 12,6 | 6,3 | 4,19 | 3,14 | 2,51 | 2,09 | 1,79 |

| 180 | – | 13,2 | 6,58 | 4,38 | 3,29 | 2,63 | 2,19 | 1,87 |

| 200 | – | 13,7 | 6,86 | 4,57 | 3,43 | 2,74 | 2,28 | 1,96 |

| t °C | Плотность насыщенного воздуха, ρ, кг/м3 | Парциальное давление насыщающих водяных паров –Рв.п., кПа (мм рт. ст.) | Количество водяных паров, содержащихся в 1кг насыщенного воздуха – d, г | t °C | Плотность насыщенного воздуха – ρ, кг/м3 | Парциальное давление насыщающих водяных паров – Рв.п., кПа (мм рт. ст.) | Количество водяных паров, содержащихся в 1кг насыщенного воздуха – d, г | ||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||

| -20 | 1,396 | 0,103(0,77) | 0,80 | 45 | 1,110 | 9,584(71,88) | 60,6 | ||||||||

| -15 | 1,368 | 0,165(1,24) | 1,19 | 50 | 1,093 | 12,335(92,51) | 79,0 | ||||||||

| -10 | 1,342 | 0,260(1,95) | 1,78 | 55 | 1,076 | 15,733(118,00) | 102,3 | ||||||||

| -5 | 1,317 | 0,401(3,01) | 2,58 | 60 | 1,060 | 19,920(149,4) | 131,7 | ||||||||

| 0 | 1,293 | 0,611(4,58) | 3,88 | 65 | 1,044 | 25,000(187,5) | 168,9 | ||||||||

| 5 | 1,270 | 0,872(6,54) | 5,05 | 70 | 1,029 | 31,160(233,7) | 216,1 | ||||||||

| 10 | 1,248 | 1,228(9,21) | 7,50 | 75 | 1,014 | 38,547(289,1) | 276,0 | ||||||||

| 15 | 1,226 | 1,705(12,79) | 10,50 | 80 | 1,000 | 47,347(355,1) | 352,8 | ||||||||

| 20 | 1,205 | 2,337(17,53) | 14,4 | 85 | 0,986 | 57,813(433,6) | 452,1 | ||||||||

| 25 | 1,185 | 3,168(23,76) | 19,5 | 90 | 0,973 | 70,107(525,8) | 582,8 | ||||||||

| 30 | 1,165 | 4,243(31,82) | 26,3 | 95 | 0,959 | 84,52(633,9) | 757,6 | ||||||||

| 35 | 1,146 | 6,424(48,18) | 35,0 | 100 | 0,947 | 101,325(760,0) | 1000,0 | ||||||||

| 40 | 1,128 | 6,709(55,32) | 46,3 | ||||||||||||

Теплоемкость и энтальпия[править]

Удельная теплоемкость воздуха – количество тепла в килоджоулях (в килокалориях), необходимое для нагревания 1 кг или 1 м3 воздуха на 10. Для практических расчетов теплоемкость влажного воздуха при барометрическом давлении = 101,3 КПа (760 мм рт. ст.) в интервале температур от 0 до 100 °С:

Св = 1,0048 + 1,96*d , кДж/кг⋅К

Энтальпия (теплосодержание) воздуха выражает количество тепла, содержащееся в воздухе при данных температуре и давлении.

Энтальпия влажного воздуха представляет собой сумму энтальпий сухого воздуха и содержащихся в нем водяных паров:

iв + iс.в + diв.п

Энтальпия сухого воздуха равна произведению теплоемкости на температуру:

iс.в = сс.вtс.в = 1,0048*tc.в кДж/кг

Энтальпия водяного пара слагается из скрытой теплоты парообразования и энтальпии паров при этой температуре, которая равна произведению теплоемкости пара на температуру. В технических расчетах энтальпию водяных паров приближенно определяют по формуле:

iв.п = 2500+1,96 tв.п , кДж/кг вод. паров

( iв.п = 597+0,47 tв.п , ккал/кг вод. паров)

Общая энтальпия смеси при содержании влаги в воздухе d г/кг сухого воздуха:

Iв = 1.0048*t+0,001*d*(2500+1,96*t)кДж/кг сухого воздуха

(Iв =0,24*t+0,001*d*[597+0.47*t]) ккал/кг сухого воздуха.

В табл. 6.5 приводятся свойства сухого воздуха: плотность – ρ, теплоемкость – С, теплопроводность – λ, температуропроводность – a, вязкость – µ, кинематическая вязкость – с, критерий Прандтля – Рг.

Таблица 6.5. Физические свойства сухого воздуха при атмосферном давлении Рн = 101,325 кПа (760 мм рт.ст.)

| t °C | ρ кг/м3 | С средняя кДж/(м3⋅К) (ккал/м3град) | λ*102 Вт/(м⋅К) (ккал/м⋅час⋅град) | µ⋅106 Па⋅с | µ*106 м2/с | í⋅106 м2/с | Pr | ||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||

| -20 | 1,350 | – | 2,28(1,96) | 16,15 | 16,8 | 11,97 | 0,710 | ||||||||

| 0 | 1,251 | 1,297(0,3098) | 2,44(2,098) | 17,19 | 19,4 | 13,75 | 0,707 | ||||||||

| 10 | 1,207 | 1,298(0,3099) | 2,51(2,158) | 17,69 | 20,7 | 14,66 | 0,705 | ||||||||

| 20 | 1,166 | 1,298(0,3100) | 2,58(2,218) | 18,19 | 22,0 | 15,61 | 0,703 | ||||||||

| 30 | 1,127 | 1,298(0,3100) | 2,65(2,279) | 18,68 | 23,4 | 16,58 | 0,701 | ||||||||

| 40 | 1,091 | 1,298(0,3101) | 2,72(2,339) | 19,16 | 24,8 | 17,57 | 0,699 | ||||||||

| 50 | 1,057 | 1,299(0,3102) | 2,79(2,399) | 19,63 | 26,3 | 18,58 | 0,697 | ||||||||

| 60 | 1,026 | 1,299(0,3103) | 2,86(2,459) | 20,10 | 27,6 | 19,60 | 0,696 | ||||||||

| 70 | 0,996 | 1,300(0,3104) | 2,92(2,511) | 20,56 | 29,2 | 20,65 | 0,694 | ||||||||

| 80 | 0,967 | 1,300(0,3104) | 2,99(2,571) | 21,02 | 30,6 | 21,74 | 0,692 | ||||||||

| 90 | 0,941 | 1,300(0,3105) | 3,06(2,631) | 21,47 | 32,2 | 22,82 | 0,690 | ||||||||

| 100 | 0,916 | 1,300(0,3106) | 3,12(2,683) | 21,90 | 33,6 | 23,91 | 0,688 | ||||||||

| 200 | 0,722 | 1,307(0,3122) | 3,74(3,216) | 26,01 | 50,6 | 36,03 | 0,680 | ||||||||

Термический коэффициент объемного расширения воздуха

α = 0,00367 или 1/273

Пересчет объема воздуха с изменением температуры допустимо производить по формулам:

V1 = V0 * (273 + t1 )/273, м3

V2 = V1 * (273 + t2 )/(273 + t1), м3

где: V0 – объем воздуха при 0 °С;

V1 и V2 – объем воздуха при заданных t1и t2.

Температура и относительная влажность наружного воздуха городов[править]

Таблица 6.6. Температура и относительная влажность наружного воздуха по населенным пунктам| Наименование населенного пункта | Температура наружного воздуха, °С: | Продолжительность периода со среднесуточной температурой ≤0 °С | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 13 час., % | ||||

| абсолютная минимальная | абсолютная максимальная | средняя максимальная наиболее жаркого месяца | средняя наиболее холодного периода | наиболее холодного месяца | наиболее жаркого месяца | ||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Архангельск | -45 | 34 | 20,8 | -19 | 179 | 88 | 63 |

| Астрахань | -34 | 40 | 30,9 | -8 | 113 | 79 | 37 |

| Александровск- Сахалинский | -41 | 34 | 20,5 | -19 | 169 | 72 | 73 |

| Барнаул | -52 | 38 | 25,7 | -23 | 169 | 76 | 54 |

| Белгород | -37 | 41 | 26,5 | -12 | 130 | 86 | 52 |

| Бийск | -53 | 39 | 25,3 | -24 | 173 | 79 | 55 |

| Благовещенск | -45 | 41 | 26,9 | -25 | 170 | 64 | 63 |

| Брянск | -42 | 38 | 24,8 | -13 | 140 | 84 | 53 |

| Владимир | -48 | 37 | 23,5 | -16 | 154 | 85 | 57 |

| Владивосток | -31 | 36 | 23,2 | -16 | 138 | 58 | 79 |

| Владикавказ | -34 | 37 | 25,2 | -5 | 103 | 77 | 61 |

| Волгоград | -36 | 42 | 30,6 | -13 | 129 | 83 | 33 |

| Вологда | -48 | 35 | 22,2 | -16 | 162 | 84 | 61 |

| Воронеж | -38 | 41 | 25,9 | -14 | 141 | 83 | 47 |

| Вятка | -45 | 37 | 23,2 | -19 | 170 | 87 | 56 |

| Грозный | -33 | 41 | 30,7 | -5 | 89 | 84 | 47 |

| Ижевск | -46 | 37 | 24,3 | -19 | 164 | 85 | 53 |

| Йошкар-Ола | -47 | 38 | 24,2 | -18 | 164 | 82 | 55 |

| Иркутск | -50 | 36 | 24,8 | -25 | 176 | 78 | 58 |

| Иваново | -46 | 38 | 23 | -16 | 160 | 84 | 56 |

| Калуга | -46 | 38 | 23,4 | -14 | 150 | 84 | 59 |

| Кемерово | -55 | 38 | 24,5 | -24 | 179 | 81 | 56 |

| Калининград | -33 | 36 | 22,4 | -7 | 104 | 82 | 63 |

| Кострома | -46 | 37 | 22,9 | -16 | 160 | 84 | 61 |

| Краснодар | -36 | 42 | 29,8 | -5 | 67 | 79 | 46 |

| Красноярск | -53 | 38 | 24,5 | -22 | 173 | 69 | 56 |

| Курган | -49 | 40 | 24,9 | -24 | 169 | 81 | 53 |

| Курск | -38 | 37 | 25,0 | -14 | 137 | 86 | 53 |

| Казань | -47 | 38 | 24,7 | -18 | 160 | 83 | 53 |

| Кызыл | -58 | 38 | 26,7 | -37 | 183 | 69 | 44 |

| Липецк | -38 | 39 | 25,9 | -15 | 147 | 84 | 51 |

| Магадан | -50 | 30 | 17,9 | -23 | 210 | 68 | 67 |

| Махачкала | -26 | 37 | 28,7 | -2 | 38 | 80 | 57 |

| Москва | -42 | 37 | 23,7 | -15 | 151 | 83 | 54 |

| Мурманск | -37 | 32 | 17,4 | -18 | 190 | 85 | 63 |

| Нальчик | -31 | 40 | 27,7 | -5 | 102 | 81 | 54 |

| Нижний Новгород | -41 | 37 | 23,1 | -16 | 158 | 84 | 56 |

| Новгород | -45 | 34 | 22,8 | -12 | 146 | 85 | 61 |

| Новосибирск | -50 | 38 | 24,6 | -24 | 178 | 77 | 56 |

| Омск | -49 | 40 | 24,5 | -23 | 175 | 80 | 52 |

| Оренбург | -42 | 42 | 28,5 | -20 | 157 | 78 | 40 |

| Орел | -39 | 38 | 24,8 | -13 | 145 | 86 | 52 |

| Петропавловск-Камчатский | -34 | 31 | 16,9 | -10 | 163 | 66 | 75 |

| Петрозаводск | -40 | 34 | 20,5 | -15 | 159 | 86 | 63 |

| Пенза | -43 | 38 | 25,6 | -17 | 154 | 85 | 52 |

| С.-Петербург | -36 | 33 | 22,1 | -11 | 143 | 85 | 59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| Пермь | -45 | 37 | 23,7 | -20 | 167 | 83 | 57 |

| Псков | -41 | 36 | 22,9 | -11 | 139 | 85 | 59 |

| Ростов-на-Дону | -33 | 40 | 29,1 | -8 | 110 | 84 | 41 |

| Рязань | -41 | 38 | 24,4 | -16 | 154 | 84 | 54 |

| Самара | -43 | 39 | 26,3 | -18 | 154 | 84 | 48 |

| Саранск | -44 | 38 | 25,1 | -17 | 153 | 83 | 51 |

| Саратов | -41 | 40 | 27,7 | -16 | 147 | 83 | 41 |

| Екатеринбург | -43 | 38 | 22,9 | -20 | 169 | 77 | 54 |

| Смоленск | -41 | 35 | 22,7 | -13 | 145 | 88 | 60 |

| Ставрополь | -36 | 40 | 27,2 | -7 | 93 | 78 | 47 |

| Сыктывкар | -51 | 35 | 22 | -20 | 178 | 82 | 54 |

| Тамбов | -39 | 40 | 26,1 | -15 | 150 | 83 | 49 |

| Тверь | -50 | 38 | 22,8 | -15 | 154 | 85 | 59 |

| Томск | -55 | 36 | 23,7 | -25 | 181 | 78 | 59 |

| Тында | -54 | 36 | 24,9 | -35 | 206 | 71 | 56 |

| Тула | -42 | 38 | 24,2 | -14 | 149 | 82 | 54 |

| Тюмень | -50 | 40 | 24,2 | -21 | 168 | 78 | 58 |

| Улан-Удэ | -51 | 40 | 26 | -28 | 179 | 70 | 50 |

| Ульяновск | -48 | 40 | 25,7 | -18 | 153 | 81 | 49 |

| Уфа | -44 | 39 | 24,7 | -19 | 164 | 82 | 53 |

| Хабаровск | -43 | 40 | 25,7 | -23 | 162 | 71 | 67 |

| Челябинск | -44 | 39 | 23,6 | -21 | 167 | 78 | 54 |

| Чебоксары | -44 | 38 | 23,7 | -18 | 160 | 84 | 57 |

| Чита | -54 | 37 | 26 | -31 | 186 | 64 | 53 |

| Элиста | -34 | 43 | 30,8 | -9 | 117 | 90 | 34 |

| Южно-Сахалинск | -39 | 34 | 22,7 | -15 | 153 | 71 | 72 |

| Якутск | -64 | 38 | 25,2 | -45 | 210 | 72 | 44 |

| Ярославль | -46 | 36 | 22,9 | -16 | 158 | 82 | 58 |

www.rosteplo.ru

Удельная теплоемкость воздуха — сборник таблиц

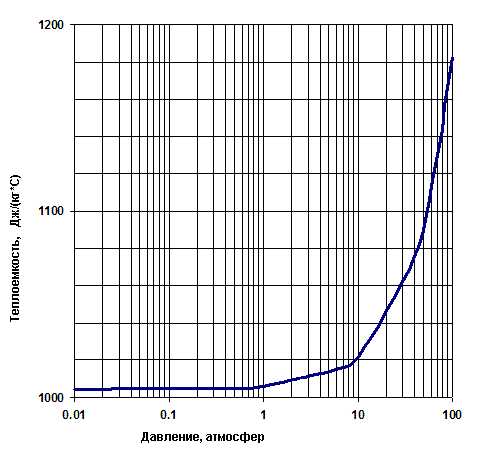

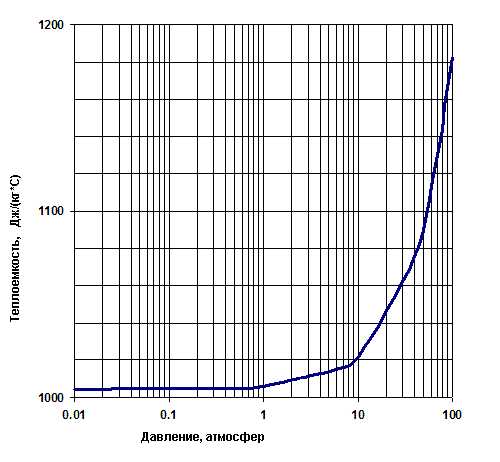

Рисунок: Удельная теплоемкость сухого воздуха при 20 oС и давлених от 0,01 до 100 атм.

Таблица. Удельная теплоемкость и коэффициент (показатель) адиабаты сухого воздуха при 20 oС и давлених от 0,01 до 100 атм.

|

Давление абсолютное |

Удельная теплоемкость |

Показатель адиабаты |

||||

|

атм |

(psia) |

кПа |

Дж/(кг oC) |

ккал/(кг oC) |

БТЕ/(фунтoF) Btu/(lboF) |

|

|

0.01 |

0.147 |

1.01325 |

1004.5 |

0.2399 |

0.2399 |

1.4002 |

|

0.1 |

1.47 |

10.1325 |

1004.9 |

0.2400 |

0.2400 |

1.4003 |

|

0.4 |

5.88 |

40.53 |

1005.3 |

0.2401 |

0.2401 |

1.4008 |

|

1 |

14.7 |

101.325 |

1006.1 |

0.2403 |

0.2403 |

1.4019 |

|

7 |

102.9 |

709.28 |

1016.2 |

0.2427 |

0.2427 |

1.4131 |

|

10 |

147 |

1013.25 |

1021.6 |

0.2440 |

0.2440 |

1.4188 |

|

40 |

588 |

4053 |

1075.6 |

0.2569 |

0.2569 |

1.4763 |

|

70 |

1029 |

7092.8 |

1130.5 |

0.2700 |

0.2700 |

1.5323 |

|

100 |

1470 |

10132.5 |

1182.4 |

0.2824 |

0.2824 |

1.5828 |

www.funtable.ru

Подскажите вязкость воздуха при 20 градусах цельсия.

Adrew привел динамическую вязкость для 273К. Для определения вязкости при 293К нужно умножить на коэффициент (293/273) в степени 0,75. Т. е. на 1,054. Т. е динамическая вязкость при 20 градС будет 18,14 сантипуаз или миллипаскаль*секунда. Ежели кинематическая вязкость нужна, то надо поделить д. в. на плотность воздуха при этой температуре.

Физические свойства воздуха: Средняя относительная молекулярная масса 28,98 г/моль Плотность сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении (101,325 кПа) и указанных температурах: —25°С 1,424 кг/м³ 0°С 1,2929 кг/м³ 20°С 1,2047 кг/м³ 225°С 0,7083 кг/м³ Плотность жидкого воздуха при —192°С 960 кг/м³ Температура кипения жидкого воздуха —192,0°С Средняя удельная теплоемкость (при н. у.) : при постоянном давлении cp 1,006 кДж/(кг·К) при постоянном объеме cv 0,717 кДж/(кг·К) Скорость звука (при н. у. ) 331,46 м/с (1193 км/ч) Средний коэффициент теплового расширения в интервале температур 0—100°С 3,67·10-3 1/К Коэффициент динамической вязкости воздуха (при н. у. ) 17,2 мкПа·с Показатель преломления (при нормальных условиях) 1,0002926 Коэффициент изменения показателя преломления 2,8·10-9 1/Pa Средняя поляризуемость молекулы 2·10-29

Коэффициент динамической вязкости воздуха при 20ºС: η = 18.2 мкПа•с Коэффициент кинематической вязкости воздуха при 20ºС: ν = η/ρ = 1.51•10^-5 м²/с

touch.otvet.mail.ru

Теплоемкость воздуха, газов – Энциклопедия по машиностроению XXL

Св, Сг, Св.п — соответственно средние изобарные объемные теплоемкости воздуха, газов и водяных паров [c.125]Св, Сг, Св.п — соответственно средние изобарные объемные теплоемкости воздуха, газов и водяных паров /в и — соответственно температуры воздуха я продуктов горения, °С. [c.113]

Ср — теплоемкость воздуха (газа) при постоянном давлении. [c.10]

Здесь t — температура, °С, с г — средняя в диапазоне температур О — / °С теплоемкость продуктов сгорания при постоянном давлении, отнесенная к единице их объема в нормальных условиях, Дж/(м -К). Энтальпия Hr измеряется в Дж/кг или Дж/м . Удельная (отнесенная к 1 в нормальных условиях) теплоемкость дымовых газов чуть больше, чем воздуха, поскольку вместо двухатомного кислорода в них появляются более теплоемкие трехатомные Oj и НаО, однако разница не превышает 5—10%. Как и у всех газов, теплоемкость продуктов сгорания заметно возрастает с температурой. Для более точных расчетов ее можно найти по составу смеси газов [c.128]

Пример 8-1. В регенеративном теплообменнике воздух нагревается за счет отходящих газов, выходящих из газовой турбины. Воздух нагревается от температуры ti = 30° С до температуры = = 250° С отходящие газы охлаждаются от = 400° С до /4 = = 150° С. Определить потерю работоспособности установки на 1 кг проходящего в ней газа. Газ считать идеальным, обладающим свойством воздуха, а теплоемкость воздуха и газа принять величинами постоянными. Температура окружающей среды 20° С. Теплообменник потерь не имеет. [c.136]

При очень больших скоростях потока и при высоких температурах в аэродинамике имеют дело со смесью газов. Например, воздух при температурах до 500 К остается совершенным двухатомным газом, имеющим постоянный молекулярный вес т fn 29 и показатель адиабаты у = 1,405. При дальнейшем росте температуры увеличивается теплоемкость воздуха, что объясняется возбуждением внутренних степеней свободы в молекулах воздуха. Затем с ростом температуры происходит диссоциация воздуха (молекулы распадаются на атомы) при температурах свыше 2000 К распадается молекулярный кислород, при 4000 К и выше существенным становится разложение азота. В диапазоне температур 7000… 10 ООО К начинается процесс ионизации атомов с образованием свободных электронов. Указанные процессы являются весьма энергоемкими, и это обстоятельство необходимо учитывать при расчете течений. Если скорость химических превращений в газовой смеси велика по сравнению со скоростями газодинамических процессов, то смесь находится в химическом равновесии. В этом случае, как уже отмечалось, вместо уравнений переноса i-то компонента следует рассматривать законы действующих масс в виде (1.26). [c.29]

В формуле (7.28) можно также пренебречь изменением температуры воздуха за счет дросселирования, так как при атмосферном давлении воздух по своим свойствам близок к идеальному газу, для которого дроссель-эффект равен нулю. Следовательно, при вычислении средней удельной теплоемкости воздуха при постоянном давлении можно использовать зависимость [c.75]

Задача 2.9. В топке котла сжигается малосернистый мазут состава С = 84,65% Н =11,7% 8 = 0,3% 0 = 0,3% = 0,05% W = 3,0%. Определить в кДж/кг и процентах потери теплоты с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатом Оух=1,35, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода 0yi=16O° , температура воздуха в котельной /, = 30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении Сл,= = 1,297 кДж/(м К) и температура подогрева мазута /т = 90°С. [c.39]

Задача 2.12. Определить, на сколько процентов возрастут потери теплоты с уходящими газами из котельного агрегата при повышении температуры уходящих газов ву, со 160 до 180°С, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатом Оу,= 1,48, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Vy = 4,6 м /кг, средняя объемная теплоемкость газов при постоянном давлении Сру = 1,415 кДж/(м К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива V° = 2,5 м /кг, температура воздуха в котельной /, = 30°С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении Ср,= = 1,297 кДж/(м К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 4 = 340 кДж/кг. Котельный агрегат работает на фрезерном торфе с низшей теплотой сгорания (2S=8500 кДж/кг. [c.41]

Рост теплоемкости при увеличении температуры газа происходит сравнительно медленно. Так, например, изобарная теплоемкость воздуха при изменении температуры от О до 100° С возрастает всего на 0,6%, но при изменении температуры от О до 2000°С увеличивается на 27%. Поэтому, когда температура газа увеличивается или уменьшается незначительно (примерно на 100… 200°С), вполне возможно и целесообразно принять значение теплоемкости постоянным. При значительном изменении температуры газа в процессах, происходящих в двигателях внутреннего сгорания и газовых турбинах, а также при охлаждении продуктов сгорания топлива в газоходах котла необходимо считать теплоемкость зависящей от температуры. [c.60]

Приняв теплоемкости постоянными, пренебрегая различием в значениях теплоемкостей воздуха и газа и различием их массовых расходов, получаем следующую приближенную зависимость [c.185]

Степень использования уходящей теплоты в цикле характеризуется коэффициентом регенерации. Степенью (коэффициентом) регенерации г называется отношение теплоты, полученной воздухом в регенераторе, к тон максимальной теплоте, которую он мог бы получить, будучи нагретым до температуры газов, выходящих из турбины. Считая теплоемкости воздуха и газа одинаковыми, можем записать формулу для г в виде [c.188]

Теплоемкость воздуха можно принимать из таблиц в зависимости от температуры или рассчитывать по приближенным зависимостям, составленным на базе этих таблиц. Теплоемкость продуктов сгорания зависит кроме температуры от состава газа и может быть определена по формулам для газовых смесей. [c.197]

Средние значения энтальпии продуктов полного сгорания топлива, влажного воздуха н теплоемкости горючих газов и золы твердых топлив приведены в табл. 2-3 и 2-4. [c.54]

Значения средних мольных изобарных теплоемкостей некоторых газов и сухого воздуха в интервале температур от О до 2500° С даны в труде [1 ]. [c.135]

Кроме изобарной теплоемкости Ср, необходимо рассчитать и среднюю изохорную теплоемкость воздуха с . Так как в данном случае воздух по своим свойствам весьма близок к идеальному газу, то связь между теплоемкостями выражается формулой Майера [c.225]

Принимая теплоемкость воздуха и газа одинаковыми и постоянными, можем написать [c.170]

При повышении температуры газов весовая теплоемкость их повышается. Так, например, теплоемкость воздуха в пределах от 0 до 100° С составляет 0,24 ккал, от 100 до 400°С — 0,25 ккал, от 500 до 700° С-— 0,26 ккал, от 800 до 1 100° С — 0,27 ккал. [c.14]

Действительно, если рассматриваемый газ, так же как и воздух, является двухатомным, то во-первых, он достаточно строго подчиняется законам идеальных газов и, во-вторых, можно пренебречь отклонением его мольной теплоемкости от мольной теплоемкости воздуха. При этом масштабы энтальпии и энтропии и числовые значения объемов и паросодержаний, приведенные на диаграмме, изменяются в одно и то же число раз. Чтобы получить значения этих параметров (отмечаемые штрихом) следует значения, приведенные на диаграмме, умножить на отношение молекулярных весов воздуха и рассматриваемого газа. Можно, следовательно, записать [c.132]

Энтропия, в дальнейших рассуждениях полагаем, что мольные теплоемкости всех двухатомных газов при температурах до 100—120° С равны мольной теплоемкости воздуха. [c.133]

При этом связь между удельной изобарной теплоемкостью какого-либо двухатомного газа и теплоемкостью воздуха выражается очевидной зависимостью [c.133]

Пример 8-2. Воздух в противоточиом теплообменнике нагревается от температуры Л = 40° С, а газы охлаждаются от температуры 3 = 450° С до температуры = 200° С. Тепловые потери теплообменника составляют 20% от теплоты, отдаваемой газом. Определить потерю работоспособности на 1 кг проходящего газа вследствие необратимого теплообмена. Газ и воздух считать идеальными газами, обладающими свойствами воздуха. Теплоемкость воздуха и газов считать величинами постоянными. Температура окружающей среды равна 0 = 25° С. [c.137]

Идеальный одноступенчатый компрессор, объеу1-ная подача которого V — 150 м /ч, сжимает воздух от давления Pi = 0,1 МПа до давления — 0,4 МПа. Как изменится теоретическая мощность двигателя для привода компрессора, если его использовать для сжатия углекислого газа, сохранив прежнюю объемную подачу. В обоих случаях процесс сжатия адиабатный, начальная температура = = 20 °С. Изохорная теплоемкость углекислого газа = = 0,94 кДж/(кг-К). [c.115]

Задача 2.11. В топке котельного агрегата сжигается каменный уголь с низшей теплотой сгорания Ql = 21 600 кДж/кг. Определить потери теплоты в процентах с уходящими газами из котлоагрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатом Oyj=l,4, объем уходящих газов на выходе из последнего газохода Ку =10,5 м /кг, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода 0ух= 160°С, средняя объемная теплоемкость газов при p = onst 1,415 кДж/(м К), теоретический объем воздуха, необходимый для сгорания 1 кг топлива F° = 7,2 м /кг, температура воздуха в котельной /> = 30 С, температура воздуха, поступающего в топку, С = 180°С, коэффициент избытка воздуха в топке се = 1,2, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении = = 1,297 кДж/(м К) и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива q = A%. [c.41]

Задача 2.13. Определить в процентах потери теплоты с ухо-дящиуш газами из котельного агрегата, если известны коэффициент избытка воздуха за котлоагрегатом Oyi=l,5, температура уходящих газов на выходе из последнего газохода 0yi=15O° , температура воздуха в котельной Г, = 30 С, средняя объемная теплоемкость воздуха при постоянном давлении = = 1,297 кДж/(м К), температура топлива при входе в топку tj = = 20°С и потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива 4 = 3,5%. Котельный агрегат работает на абанском угле [c.41]

Задача 2.38. Определить полезное тепловыделение в топке котельного агрегата, работающего на подмосковном угле марки Б2 состава С = 28,7% tf = 2,2% SS==2,7% N = 0,6% 0 = 8,6% А = 25,2% И = 32,0%, если известны температура топлива на входе в топку tj = 20° , температура воздуха в котельной в=30°С, температура горячего воздуха /, =300°С, коэффициент избытка воздуха в топке atr= 1,3, присос воздуха в топочной камере Aoj = 0,05, потери теплоты от химической неполноты сгорания топлива дз — 0,5%, потери теплоты от механической неполноты сгорания топлива д = Ъ%, объем рециркулирующих газов Грц=1,1 м /кг, температура рециркулирующих газов 0рц=1ООО°С и средняя объемная теплоемкость рециркулирующих газов с рд= 1,415 кДж/(м К). [c.55]

Здесь Срв— теплоемкость воздуха при средней температуре между газами перед газоводяным подогревателем и наружным воздухом Грв— то же при средней температуре газов перед и после этого подогревателя ц — приращение энтальпии при нагреве от температуры питательной воды (после регенеративного подогревателя высокого давления), испарении и перегреве пара в основном и промежуточном перегревателях. [c.184]

Значения средней теплоемкости воздуха и газов от О до t° , Ср ккал1нм °С (по данным ВТИ) [c.41]

Таблии,а 18а [Л. 16] Средние теплоемкости воздуха и газов от О до f С, ккал/нм -град [c.342]

mash-xxl.info

Теплоемкость сухого воздуха – Справочник химика 21

Для тепловых расчетов вводится понятие теплоемкости влажного воздуха С. Величина С определяется как сумма теплоемкостей 1 кг сухого воздуха и X кг водяного пара, которые приходятся на 1 кг сухого воздуха. Так как теплоемкость сухого воздуха равна 0,24 ккал кг град), а теплоемкость водяного пара близка к 0,45 ккал кг град), то теплоемкость влажного воздуха можно, определить по формуле [c.597]Аналитическими исследованиями было установлено, что в отдельных случаях расход тепла на испарение впрыскиваемой воды превышает теплоемкость сухого воздуха в 5—10 раз [80]. [c.141]

При определении показателя политропы т по формуле (VI.27) условно принимается, что впрыскиваемая вода в потоке воздуха испаряется полностью, а теплоемкость паровоздушной смеси Срт равна теплоемкости сухого воздуха, что не соответствует реальным условиям испарительного охлаждения впрыскиваемая вода в потоке воздуха испаряется не полностью, а теплоемкость паровоздушной смеси в адиабатическом процессе сжатия меняется. [c.140]

Теплоемкость паровоздушной смеси при испарительном охлаждении возрастает и значительно превышает теплоемкость сухого воздуха. [c.174]

Здесь Се в =1.01 кДж/(кг-К)—средняя удельная теплоемкость сухого воздуха при постоянном давлении I — Температура воздуха, Х п — удельная энтальпия перегретого пара, кДж/кг с = 1,97 кДж/(кг-К) — средняя удельная теплоемкость водяного пара го = 2493 к-Дж/кг — удельная теплота парообразования воды при О С. [c.282]

При вычислении теплоемкости сухого воздуха принимается следующий его объемный состав [Л. 2] [c.87]

Теплоемкость паровоздушной смеси при испарительном охлаждении водой оказалась в 2,33 раза больше теплоемкости сухого воздуха. [c.175]

В развернутом виде, принимая теплоемкость сухого воздуха постоянной и равной 1010 Дж/кг-град и водяного пара 1970 Дж/кг град, получим теплосодержание влажного воздуха [c.197]

Теплоемкости сухого воздуха и паров увлажняющих жидкостей в интервале средних температур процессов сжатия и расширения [c.248]

Для температуры и давлений, применяемых в сушильной технике, приблизительно можно считать теплоемкость сухого воздуха кДж/(кг К), а для водяного перегретого пара Лп= г = Срп( = (2500 + 1,960 кДж/кг. Тогда [c.101]

В каждом случае коэффициент следует умножить на плотность или удельную теплоемкость сухого воздуха при температуре и давлении смеси. [c.197]

При этом с приближением, обеспечивающим достаточную точность, принимают удельную теплоемкость сухого воздуха [c.65]

Средняя теплоемкость сухого воздуха при О—80°С 1 (0,24), а водяного пара 0,467 (1,97) кДж/(кг-К) [ккал/(кг-К)]. Для [c.209]

В вышеприведенных формулах Р — поверхность теплообмен-ного элемента, м к — начальная и конечная температура воды в пенном аппарате, °С н, — то же охлаждающей воды L — расход воды, подаваемой на решетку пенного аппарата, кг/ч с — теплоемкость воды, кДж/(кг-°С) конечная температура воды, подаваемой на решетку, °С Уг — расход сухого воздуха, м /ч Ср — теплоемкость сухого воздуха, кДж/(м °С) г. Н1 г. к — температура воздуха на входе и выходе из аппарата, °С /п — энтальпия пара, к Дж/кг Сц и 6п. к — расход водяВо го пара во входящем и выходящем воздухе, кг/ч 0 — потери теплоты в окружающую среду, кДж/г — расход воды в холодильнике, кг/ч а н и в. к— температура воды на входе и выходе из холодильника. [c.113]

Удельные теплоемкости сухого воздуха Ссв и пара в обычном для вентиляционного процесса диапазоне температур можно считать постоянными и равными [c.27]

J – теплоемкость сухого воздуха в ккал/кг °С, [c.396]

В тех интервалах температур, которые в больщинстве случае имеют место при сушке, без большой погрешности можно принимать, теплоемкость сухого воздуха при постоянном давлении [c.397]

Теплосодержание влажного воздуха равно сумме теплосодержаний сухого воздуха i e =0,24i (где 0,24 ккал/кгс-град — удельная теплоемкость сухого воздуха) и водяного пара 4 = = 595+ 0,47i (где 595 ккал/кгс — теплосодержание водяного пара при О (I, а 0.47 ккал/кгс теплоемкостЬ- пара). Отсю.да т Д-. [c.312]

Сс — удельная теплоемкость сухого воздуха, равная 1 кДж/(кг-К) [c.186]

Здесь с, я Си — соответственно теплоемкости сухого воздуха и водяного пара, Дж/(кг-К) /1 —показания термометра перед сушилкой. [c.216]

Подставив значение / в выражение (21-7) и принимая удельную теплоемкость сухого воздуха постоянной (1000 дж1кг-град), найдем энтальпию влажного воздуха (в дж1кг сухого воздуха) [c.738]

Примечания. I. В формулах расчета прихода тепла величины 0,13 и 1 —удельные теплоемкости сухого воздуха и водяного пара, ккалЦмЗ-грай) (см. Приложение XVIII) значе-2. В формулах расчета расхода тепла величина 0.19—теплоемкость огарка, ккал/[кг-град). газа, ккал/ .ч -град), найдена по данным Приложения Х И. [c.106]

Примечания. 1. В формулах расчета прихода тепла величины 0,13 и 1 —удельные теплоемкости колчедана и воды, ккал/(кг- С) величины 0,31 и 0,36 — средние объемные теплоемкости сухого воздуха и водяного пара, ккал/(мЗ-°С), см. Приложение ХУП1. Значение ( 5 определено по уравнениям (3-12) и (3-13) с учетом уравнения (3-31) и данных табл. 3-5. [c.87]

www.chem21.info