Способ измерения холодопроизводительности холодильной системы

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к холодильному оборудованию, применяемому на транспорте для охлаждения продуктов питания и других продуктов, требующих поддержания определенного температурного режима при транспортировке. Способ измерения холодопроизводительности холодильной системы в термостатированной камере включает установку мощности нагревателя при средних температурах внутри теплоизолированного объема и по построенной прямой находят холодопроизводительность для различных температур в фургоне. Технический результат – повышение точности и достоверности измерений при массовом контроле рефрижераторов без демонтажа холодильной системы с фургона. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к теплотехнике, в частности к холодильному оборудованию, применяемому на транспорте для охлаждения продуктов питания и других продуктов, требующих поддержания определенного температурного режима при транспортировке.

Известны различные способы измерения холодопроизводительности холодильного оборудования.

Так, известен патент Российской Федерации №2168681, F25B 49/00, F25B 49/02, опубл. 10.06.2010 «Способ определения параметров компрессионной холодильной машины», который осуществляется путем использования критериев подобия функционирования отдельных подсистем холодильной техники, измерения диагностических параметров без использования специальных стендов и средств измерения.

Недостатком способа является его применимость только при измерении большого количества одинаковых холодильных систем, например, в условиях их серийного производства, и он совершенно неприменим при необходимости измерения параметров разных холодильных систем многих производителей. Именно с такой ситуацией приходится иметь дело транспортникам, эксплуатирующим холодильное оборудование.

Известен способ определения холодопроизводительности холодильного агрегата (авт. свид. СССР №512394, G01K 17/08, F25B 49/00, F25D 29/00, опубл. 30.04.1976), согласно которому в качестве измеряемого параметра выбирают разность характерных температур хладагента, например температур конденсации и кипения, замеряемых при помощи контактных температурных датчиков, строят тарировочные зависимости, по которым определяют холодопроизводительность. Согласно авт. свид. СССР №377593, F25D 29/00, G01K 17/04, опубл. 17.04.1973, холодопроизводительность агрегата определяют как мощность, потребляемую нагревателем.

Однако эти способы предназначены для определения холодопроизводительности в заводских условиях, преимущественно бытовых холодильников, и неприменимы для оборудования, уже находящегося в эксплуатации.

Наиболее близким по технической сути к предлагаемому способу является «Метод и порядок проведения измерений и контроля изотермических свойств и эффективности оборудования для охлаждения или обогрева специальных транспортных средств, предназначенных для перевозки скоропортящихся продуктов», описанный в Приложении 1, добавление 2 «Международного Соглашения о международных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)», вступившее в силу 21 ноября 1976 года (с поправками текста соглашения от 2010 г.) – прототип.

Согласно этому методу транспортный рефрижератор, степень теплоизоляции фургона которого измерена заранее, устанавливается в термостатированную измерительную камеру, после чего приводится в действие холодильная система от своего штатного привода, на дополнительный нагреватель, устанавливаемый в рабочий теплоизолированный объем рефрижератора, подается электрическая мощность и после установления теплового равновесия между холодильной системой, нагревателем и натеканием тепла через стенки рефрижератора выполняется комплекс измерений, нужных для вычисления холодопроизводительности холодильной установки, а именно измеряют среднюю температуру воздуха в теплоизолированном объеме после установления теплового равновесия, среднюю температуру воздуха в термостатированной измерительной камере и мощность дополнительного нагревателя.

Холодопроизводительность холодильной системы определяется путем подбора мощности нагревателя (при температуре в термостатированной камере 30°C) таким образом, чтобы в фургоне установилась равновесная температура сначала 0°C, а затем -20°C для низкотемпературных холодильных систем и +10°C и 0°C, если холодильная система высокотемпературная.

Такой метод легко применим на заводе, который выпускает холодильные системы и где их можно исследовать еще до установки на автомобиль.

Но параметры холодильной системы, установленной на автомобиль в конкретной мастерской, часто с нарушением правил монтажа холодильных систем, и заправленной фреоном неизвестного происхождения, могут значительно отличаться от паспортных параметров, заявленных заводом-изготовителем. Особенно это касается холодильных систем, уже побывавших в эксплуатации.

Знание реальной холодопроизводительности холодильной системы очень важно как для принятия решения о ее дальнейшей эксплуатации, так и для решения часто возникающего спорного вопроса о том, почему авторефрижератор плохо охлаждает: потому что мала холодопроизводительность холодильной системы или потому что степень теплоизоляции изотермического фургона недостаточна?

Указанный способ не обеспечивает достаточной точности и достоверности измерения при контроле рефрижераторов, измерения длятся очень долго (порядка 24 часов и более).

Задачей настоящего изобретения является совершенствование способа измерения холодопроизводительности.

Технический результат – повышение точности и достоверности измерений при массовом контроле рефрижераторов без демонтажа холодильной системы с фургона.

Этот технический результат достигается тем, что в способе измерения холодопроизводительности холодильной системы, включающем установку испарительного блока холодильной системы и нагревателя в теплоизолированный объем, степень теплоизоляции которого измерена заранее, располагаемый в термостатированной камере, одновременное включение холодильной системы и нагревателя и измерение средней температуры воздуха Т в теплоизолированном объеме после установления теплового равновесия, устанавливают сначала мощность нагревателя w1, при которой достигается средняя температура Т1 внутри теплоизолированного объема после установления теплового равновесия, затем устанавливают мощность нагревателя w2, при которой достигается средняя температура Т2 внутри теплоизолированного объема после установления теплового равновесия и строят по полученным значениям прямую в осях ΔT-W, с помощью которой определяют холодопроизводительность, где W – холодопроизводительность холодильной системы, ΔТ равно разнице между температурой воздуха в теормостатированной камере Т0 и теплоизолированном объеме ΔТ=Т0-Т; значения мощности w1 и w2 подбирают так, что средние температуры Т1 и Т2, устанавливающиеся в теплоизолированном объеме после наступления теплового равновесия, составляют 0±3°C и -20±3°C для низкотемпературных холодильных систем и 10±3°C и 0±3°C для высокотемпературных холодильных систем.

Полученные данные позволяют достоверно определять холодопроизводительность холодильной системы, пользуясь построенной нагрузочной прямой.

Способ осуществляют следующим образом. Для измерения холодопроизводительности холодильной системы, входящей в состав транспортного рефрижератора, способом, включающим установку транспортного рефрижератора в термостатированную измерительную камеру, в которой автоматически поддерживается температура Т0, приведение в действие холодильной системы, включение внутреннего нагревателя и выполнение комплекса теплотехнических измерений, приведение в действие холодильной системы осуществляется с помощью специального электромеханического привода, который, во-первых, обеспечивает вращение шкива компрессора холодильной системы с необходимой скоростью за счет ременной передачи от электродвигателя, входящего в состав электромеханического привода, причем скорость вращения электромотора и компрессора изменяется с помощью частотного преобразователя, а фактическая скорость вращения вала компрессора контролируется лазерным тахометром и, во-вторых, обеспечивает питание электрического оборудования холодильной системы от источника постоянного тока, также входящего в состав электромеханического привода. Сначала измеряют среднюю температуру Т1 внутри теплоизолированного объема после установления теплового равновесия при мощности нагревателя w1, а затем измеряют среднюю температуру Т2 внутри теплоизолированного объема после установления теплового равновесия при мощности нагревателя w2, после чего строят нагрузочную прямую на графике с осями ΔT-W, где ΔТ=Т0-Т, с помощью которой определяют холодопроизводительность при любой другой температуре, в том числе и при температурах, которые нас интересуют, а мощности w1 и w2 подбирают таким образом, чтобы равновесные средние температуры воздуха Т1 и Т2, установливающиеся в теплоизолированном объеме после наступления теплового равновесия при мощностях нагревателя W1 и W2, составляли 0±3 и -20±3°С для низкотемпературных холодильных систем и +10±3 и 0±3°С для высокотемпературных холодильных систем.

Способ поясняется графиком, который иллюстрирует также и пример осуществления

Пример.

Выполнялось измерение холодопроизводительности экспериментальной автомобильной холодильной системы GF-4 производства ООО «Global Freeze».

Испарительный блок холодильной системы устанавливался в тестовый теплоизолированный объем, представляющий собой специально изготовленный для таких измерений изотермический фургон стандартной каркасной конструкции на колесиках, который может быть легко установлен внутри термостатированной камеры.

Наружный размер фургона (Д×Ш×В) 2×2×2 метра. Теплоизоляция фургона – пенопласт ПСБ-35 толщиной 60 мм. В фургоне имеется боковая дверь с резиновым уплотнением по периметру. Фреоновые шланги и провода, которые должны быть присоединены к испарительному блоку, вводились внутрь фургона через специальные отверстия в боковой стенке. После ввода шлангов и проводов отверстия запенивались монтажной пеной.

Коэффициент теплопередачи тестового фургона с введенными в него и запененными монтажной пеной шлангами и проводами заранее измерялся в измерительной камере по стандартной методике, описанной в “Международном Соглашении о перевозках скоропортящихся пищевых продуктах и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих перевозок (СПС)”, и составлял К=0,88 Вт/м2·К.

В соответствии с указанной методикой помимо испарителя в тестовом фургоне устанавливался нагреватель, два вентилятора (для обеспечения однородности температуры в объеме тестового фургона) и 12 датчиков температуры, расположение которых регламентировано соглашением СПС. Еще 12 датчиков температуры устанавливались снаружи тестового фургона в точках, также регламентированных соглашением СПС.

Конденсаторный блок холодильной системы и компрессор холодильной системы находились снаружи тестового фургона. Привод компрессора осуществлялся ременной передачей от электродвигателя. Скорость вращения компрессора измерялась лазерным тахометром и составляла 2300 об/мин. Тепловыделение конденсаторного блока и электродвигателя в термостатированную камеру компенсировалось системой автоматического поддержания температуры в камере.

В термостатированной камере включалась система автоматического поддержания температуры, которая через 3-4 часа установит и станет автоматически поддерживать температуру в камере Т0=+30±0,5°C. Холодильная система приводилась в действие, в тестовом фургоне включался нагреватель и вентиляторы, дверь в фургон закрывалась, персонал покидал термостатированную камеру, дверь в нее закрывалась и запиралась. Все дальнейшие действия выполнялись в измерительной комнате, расположенной рядом с термостатированной камерой. В измерительной комнате находились все измерительные приборы и органы управления:

– Стабилизатор напряжения, 8 кВт;

– 12-канальный термоизмеритель ТМ-12 – 2 шт.;

– Ваттметр Д5066;

– Регулятор температуры Метакон 513.

Измеряемая экспериментальная холодильная автомобильная установка представляла собой низкотемпературную холодильную систему и, по заявлению изготовителя, должна была иметь холодопроизводительность ~2500 Вт при температуре окружающего воздуха +30°C и температуре воздуха в фургоне -20°C и ~5000 Вт при температуре воздуха в фургоне 0°C.

На нагреватель подается и поддерживается мощность w1=4500 Вт (Вентиляторы, установленные в фургоне, также выделяют тепло, поэтому измерение мощности выполняется на нагревателе вместе с вентиляторами). После наступления теплового равновесия, которое ожидается через 12-15 часов после включения оборудования, ожидается, что температура в фургоне окажется 0±3°C.

Через 15 часов средняя температура в фургоне (усредненная по 12 датчикам) оказывается +2,31°C, средняя температура в термостатированной камере +29,84°C. Имеем первую точку отсчета: w1=4500 Вт, ΔТ1=29,84-2,13=27,53°C.

Изменяем мощность нагревателя до w2=1500 Вт. После наступления теплового равновесия, которое ожидается через 12-15 часов после изменения мощности, ожидается, что температура в фургоне окажется -20±3°C.

Через 15 часов температура в фургоне -17,36°C, средняя температура в термостатированной камере +30,62°C. Имеем вторую точку отсчета: w2=1500 Вт, ΔТ2=30,62-(-17,36)=47,98°C.

Выполняем следующий расчет.

Для первой точки: холодопроизводительность холодильной установки при -2,13°C в фургоне и +29,84°C в термостатированной измерительной камере составляет W1=w1+K*S*ΔТ1, где

W1 – холодопроизводительность холодильной установки;

w1 – мощность нагревателя в фургоне = 4500 Вт;

K=0,88 Вт/м2·К – коэффициент теплопередачи тестового фургона;

S – средняя площадь поверхности теплопередачи тестового фургона (размером 2×2×2 м и толщиной стенок 0,06 м), определяемая как корень квадратный из произведения внешней и внутренней площадей фургона = 22,01 м2

ΔТ1=27,53°C.

Вычисляем W1=w1+K*S*ΔТ1=4500+0,88*22,01*27,53=5033,22 Вт.

Произведение K*S*ΔТ1 представляет собой мощность натекания тепла в фургон при разности температур, которая получилась при измерении и которую следует добавить к мощности нагревателя, установленного в фургоне.

Для второй точки: холодопроизводительность холодильной установки при -17,36°C в фургоне и +30,62°С в измерительной камере составляет W2=w2+K*S*ΔТ2, где

W2 – холодопроизводительность холодильной установки;

w2 – мощность нагревателя в фургоне = 1500 Вт;

K=0,88 Вт/м2·К – коэффициент теплопередачи тестового фургона;

S – средняя площадь поверхности теплопередачи тестового фургона = 22,01 м2

ΔТ2=47,98°C.

Вычисляем W2=w2+K*S*ΔТ2=1500+0,88*22,01*47,98=2429,32 Вт.

Мы получили две точки для построения прямой:

ΔТ1=27,53°C, W1=5033,22 Вт

ΔТ2=47,98°C, W2=2429,32 Вт

Прямая, построенная на этих точках (точки отмечены круглыми метками), приведена на графике.

Нас интересуют, однако, значения холодопроизводительности при других температурах, а именно при температуре 0°C (соответствует ΔТ=30°C на графике и -20°C (соответствует ΔТ=50°C на графике). Холодопроизводительность именно при этих температурах принято указывать в паспорте холодильной установки.

С помощью построенной прямой мы легко находим значения холодопроизводительности при нужных нам температурах в фургоне: 4713 Вт при 0°C и 2176 Вт при -20°C. Соответствующие точки на прямой обозначены треугольниками.

По результатам измерений ясно, что производитель данной холодильной системы дал несколько завышенную оценку ее холодопроизводительности.

1. Способ измерения холодопроизводительности холодильной системы, включающий установку испарительного блока и нагревателя в теплоизолированный объем, степень теплоизоляции которого измерена заранее, располагаемый в термостатированной камере, одновременное включение холодильной системы и нагревателя и измерение средней температуры воздуха Т в теплоизолированном объеме после установления теплового равновесия,

отличающийся тем, что

устанавливают сначала мощность нагревателя w1, при которой достигается средняя температура Т1 внутри теплоизолированного объема после установления теплового равновесия, затем устанавливают мощность нагревателя w2, при которой достигается средняя температура Т2 внутри теплоизолированного объема после установления теплового равновесия и строят по полученным значениям прямую в осях ΔТ-W, с помощью которой определяют холодопроизводительность, где W – холодопроизводительность холодильной системы, ΔT равно разнице между температурой воздуха в термостатированной камере Т0 и в теплоизолированном объеме ΔТ=Т0-Т,

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что значения мощности w1 и w2 подбирают так, что средние температуры Т1 и Т2, устанавливающиеся в теплоизолированном объеме после наступления теплового равновесия, составляют 0±3°C и -20±3°С для низкотемпературных холодильных систем и +10±3°C и 0±3°C для высокотемпературных холодильных систем.

findpatent.ru

| Величина | Единица измерения в СИ | Зависимости |

| Длина | м (метр) | 1 Å (Ангстрем) = 10-10 м |

| 1 дюйм (inch, сокр. in) = 0,0254 м | ||

| 1 фут (fееt, сокр. ft) = 12 дюймов = 0,3048 м | ||

| 1 ярд (yard, сокр. yd) = 3 фута = 0,9144 м | ||

| Площадь | м2 (метр квадратный) | 1 in2 = 0,0006452 м2 |

| 1 ft2 = 0,0929 м2 | ||

| 1 yd2 = 0,8361 м2 | ||

| Объем | м3 (метр кубический) | 1 л (литр) = 0,001 м3 |

| 1 in3 = 0,00001639 м3 | ||

| 1 ft3 = 0,02832 м3 = 28,32 л | ||

| 1 yd3 = 0,7646 м3 | ||

| 1 галлон (gallon, сокр. gal) = 0,0037852 м3 = 3,7852 л | ||

| Масса | кг (килограмм) | 1 унция (ounces, сокр. oz) = 0,02835 кг |

| 1 фунт (pound, сокр. lb) = 16 унций = 0,4536 кг | ||

| 1 ц (центнер) = 100 кг | ||

| 1 т (тонна) = 1000 кг | ||

| 1 тонна малая (короткая) [short ton] = 2000 фунтов = 907,185 кг | ||

| 1 тонна большая (длинная) [long ton] = 2240 фунтов = 1016,05 кг | ||

| Время | с (секунда) | 1 час = 3600 с |

| 1 сутки = 86400 с | ||

| 1 год (невысокосный) = 31536000 с | ||

| Плоский угол | рад (радиан) | 1° (градус) = π/180 рад |

| 1′ (минута) = π/10800 рад | ||

| 1” (секунда) = π/648000 рад | ||

| 1 об. (оборот) = 2·π рад = 6,2832 рад | ||

| Частота | Гц (Герц) | 1 Гц = 1 c-1 |

| 1 об/с = 1 Гц | ||

| 1 об/мин = 0,0167 Гц | ||

| Скорость линейная | м/с | 1 ft/с = 0,3048 м/с |

| 1 миля/ч = 0,447 м/с | ||

| 1 км/ч = 0,2778 м/с | ||

| Скорость угловая | рад/с | 1 об/мин = π/30 рад/с |

| 1 об/с = 2·π рад/с | ||

| Ускорение линейное | м/с2 | 1 in/с2 = 0,0254 м/с2 |

| 1 ft/с2 = 0,3048 м/с2 | ||

| Удельный объем | м3/кг | 1 ft3/lb = 0,06243 м3/кг |

| Плотность | кг/м3 | 1 oz/ft3 = 1,0 кг/м3 |

| 1 lb/ft3 = 16,0185 кг/м3 | ||

| 1 lb/in3 = 27680,37 кг/м3 | ||

| Сила | Н (Ньютон) | 1 дин = 10-5 Н |

| 1 lbf = 4,45 Н | ||

| 1 кгс (килограмм-сила) = 9,80665 Н | ||

| 1 стен = 103 Н | ||

| Давление | Па (Паскаль) | 1 кгс/см2 = 1 ат (атмосфера) = 98066,5 Па = 736,5 мм рт. ст. |

| 1 бар = 105 Па = 1,0197 кгс/см2 | ||

| 1 мм вод. ст. = 9,80665 Па | ||

| 1 мм рт. ст. = 133,32 Па | ||

| 1 lbf/in2 = 6894,76 Па | ||

| 1 lbf/ft2 = 47,88 Па | ||

| Температура | К (Кельвин) | по шкале Кельвина: T, K = t, °C + 273,15 |

| по шкале Фаренгейта: t, °F = (9/5)·t, °C + 32 | ||

| по шкале Цельсия: t, °C = (5/9)·(t, °F – 32) | ||

| по шкале Реомюра: t, °R = 0,8·t, °C | ||

| Натяжение поверхностное | Н/м | 1 кгс/м = 9,81 Н·м |

| Массовый расход | кг/с | 1 lb/с = 0,4536 кг/с |

| 1 lb/ч= 0,000126 кг/с | ||

| Объемный расход | м3/с | 1 л/мин = 0,00001667 м3/с |

| 1 ft3/с = 0,02832 м3/c | ||

| 1 in3/с = 0,00001639 м3/с | ||

| Динамический коэффициент вязкости | Па·с | 1 кгс·с/м2 = 9,81 Па·с |

| 1 П (Пуаз) = 0,1 Па·с | ||

| 1 lbf·с/ft2 = 47,88 Па·с | ||

| Кинематический коэффициент вязкости | м2/с | 1 Ст (Стокс) = 0,0001 м2/с |

| 1 ft2/с = 0,0929 м2/с | ||

| 1 ft2/ч = 334,45 м2/с | ||

| Коэффициент диффузии | м2/с | 1 ft2/с = 0,0929 м2/с |

| Коэффициент вязкости | кг/(м·с) | 1 lb/(ft·с) = 1,488 кг/(м·с) |

| Работа, Энергия, Количество теплоты | Дж (Джоуль) | 1 эрг = 10-7 Дж |

| 1 lbf·in = 0,113 Дж | ||

| 1 lbf·ft = 1,3558 Дж | ||

| 1 кал (калория) = 4,1868 Дж | ||

| 1 кгс·м = 9,80665 Дж | ||

| 1 кВт·ч = 860 ккал = 3603,4 кДж | ||

| 1 Btu (British thermal unit) = 1055,06 Дж | ||

| 1 pcu (pound cehtigrad unit) = 1899,11 Дж | ||

| Мощность, Тепловой поток, Холодопроизводительность | Вт (Ватт) | 1 л. с. = 736 Вт |

| 1 ккал/ч = 1,163 Вт | ||

| 1 lbf·ft/с = 1,356 Вт | ||

| Плотность теплового потока (Теплонапряжение, Удельная тепловая нагрузка) | Вт/м2 | 1 ккал/(м2·ч) = 1,163 Вт/м2 |

| 1 Btu/(ft2·ч) = 3,155 Вт/м2 | ||

| 1 pcu/(ft2·ч) = 5,678 Вт/м2 | ||

| Удельная энтальпия, Удельная теплота фазового перехода | Дж/кг | 1 ккал/кг = 4,1868 кДж/кг |

| 1 Btu/lb = 2325,97 Дж/кг | ||

| Удельная массовая теплоемкость, Удельная энтропия | Дж/(кг·К) | 1 ккал/(кг·ºC) = 4,1868 кДж/(кг·K) |

| 1 эрг/(г·ºC) = 0,0001 Дж/(кг·К) | ||

| 1 Btu/(lb·ºF) = 4,1868 кДж/(кг·K) | ||

| Коэффициент теплопроводности | Вт/(м·K) | 1 ккал/(м·ч·ºC) = 1,163 Вт/(м·K). |

| 1 Btu/(ft·ч·ºF) = 0,962 Вт/(м·K) | ||

| 1 Btu/(in·ч·ºF) = 11,538 Вт/(м·K) | ||

| Коэффициент теплоотдачи (теплопередачи) | Вт/(м2·K) | 1 ккал/(м2·ч·ºC) = 1,163 Вт/(м2·K) |

| 1 Btu/(ft2·ч·ºF) = 3,154 Вт/(м2·K) | ||

| 1 pcu/(ft2·ч·ºF) = 5,678 Вт/(м2·K) | ||

| Коэффициент излучения | Вт/(м2·K4) | 1 ккал/(м2·ч·K4) = 1,163 Вт/(м2·K4) |

holod-proekt.com

56 Холодильный коэффициент и холодопроизводительность воздушной холодильной машины?

Для характеристики теоретического цикла, при помощи которого осуществляется перенос теплоты от менее нагретого тела к более нагретому, вводят так называемый холодильный коэффициент цикла.

|

|

Теоретический холодильный коэффициент:

Количество теплоты q, отводимой в холодильной установке от охлаждаемого тела в единицу времени (чаще всего в час), называется холодопроизводительностью холодильной установки.

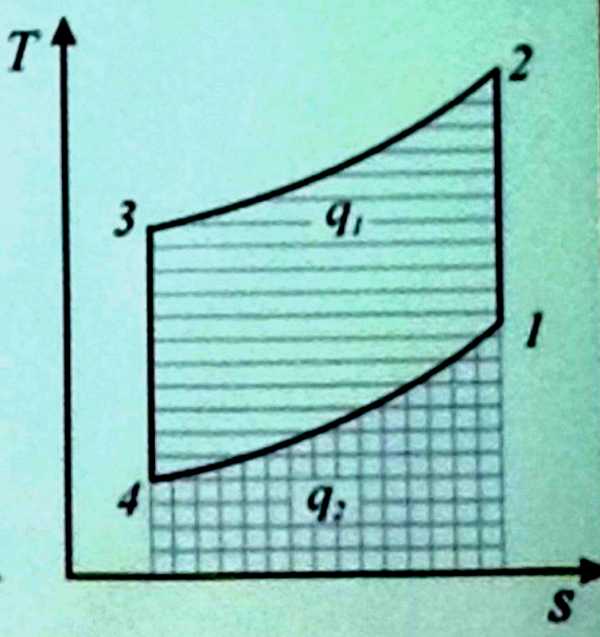

Удельной холодопроизводительностью холодильного агента называется теплота, отводимая от 1 кг охлаждаемого тела (Дж/кг) (она пропорциональна площади под кривой 1-4 на графике T-s)

q0=h1 – h4 ,

где h1 и h4 удельные энтальпии в состояниях в точках 1 и 4 соответственно.

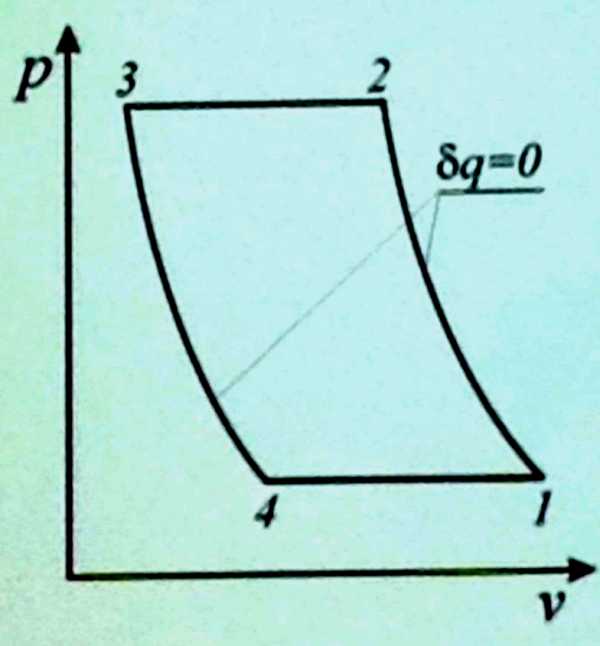

57. Схема и цикл парокомпрессионной холодильной машины в «p-V» координатах?

Особенностью цикла компрессионной паровой холодильной машины по сравнению с циклом воздушной холодильной машины является использование рабочего вещества в обеих фазах — жидкой и газообразной, что делает принципиально возможным осуществление обратного цикла.

Процесс 4-1 – испарение жидкого холодильного агента при температуре T1 и давлении P1за счет теплоты охлаждаемого тела. Состояние влажного пара, засасываемого компрессором, характеризуется точкой 1. Компрессор сжимает пар адиабатически по линии 12. Состояние в точке 2 соответствует сухому насыщенному пару, а в некоторых циклах влажному перегретому пару.

Сжатый холодильный агент поступает далее в конденсатор, где осуществляется процесс отдачи теплоты (линии 23) при постоянном давлении P3 и соответствующей ему температуреT3 .

Адиабатическое расширение жидкости по линии 34 требует наличия расширительного цилиндра.

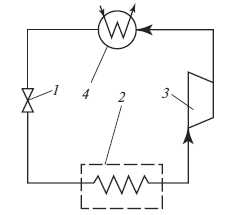

Схема паровой компрессионной холодильной машины 1- испаритель; 2– компрессор; 3 — конденсатор; 4-расширительный цилиндр.

Теоретический цикл паровой компрессионной холодильной машины (с насыщенным паром)

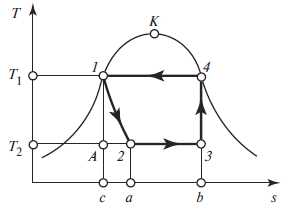

58. Схема и цикл парокомпрессионной холодильной машины в «t-s» координатах?

Сжатый в компрессоре 3 до давления р1 влажный пар поступает в охладитель

(конденсатор) 4, где за счет отдачи теплоты охлаждающей воде происходит конденсация пара. Процесс конденсации происходит по изобаре-изотерме 4—1. Жидкость при давлении р1 и температуре Т1 (точка 1 на T, s-диаграмме, направляется в дроссельный (или, как иногда говорят, редукционный) вентиль 1 где она дросселируется до давления р2.

Из редукционного вентиля выходит влажный пар при температуре Т2 и с малой степенью сухости. Необратимый процесс дросселирования в редукционном вентиле изображен в Т, s-диаграмме линией 1-2. После выхода из редукционного вентиля, влажный пар направляется в помещенный в охлаждаемом объеме испаритель 2 , где за счет теплоты, отбираемой от охлаждаемых тел, содержащаяся во влажном паре жидкость испаряется; степень сухости влажного пара при этом возрастает. Изобарно-зотермический процесс подвода теплоты к хладагенту в испарителе от охлаждаемого объема изображается в T, s-диаграмме линией 2-3. Из испарителя пар высокой степени сухости направляется в компрессор, где он адиабатно сжимается от давления р2 до давления р1. В процессе адиабатного сжатия линия 3-4 в T, s-диаграмме

|

|

1 Дроссельный вентиль; 2- испаритель; 3- компрессор; 4- конденсатор | |

studfiles.net

Что такое производительность холодильного компрессора

Очень часто в данном вопросе используется термин «холодопроизводительность компрессора» или «холодопроизводительность холодильной машины» среди специалистов, монтажников и сервисников, работающих в данной отрасли.

В чистом виде это способность механизмов компрессора перенести какое-либо количество газообразного хладагента с одной, «холодной», стороны холодильной установки на другую, «горячую», за единицу времени.

Компрессор хладагента для холодильной или кондиционерной установки, выполненный по любой из существующих технологий (поршневой, роторной, спиральной, винтовой и даже «линейной») не является и, в принципе, не может являться идеальной холодильной машиной, а имеет очень ограниченную область применения, в которой его работа может быть более-менее эффективной (многое зависит и от эксплуатации холодильных установок).

Компрессор хладагента для холодильной или кондиционерной установки, выполненный по любой из существующих технологий (поршневой, роторной, спиральной, винтовой и даже «линейной») не является и, в принципе, не может являться идеальной холодильной машиной, а имеет очень ограниченную область применения, в которой его работа может быть более-менее эффективной (многое зависит и от эксплуатации холодильных установок).

Перенос им хладагента основан на принципе «разрежение/сжатие» (схема компрессора):

- разрежение (на холодильном сленге — всасывание) создает на входном терминале компрессора (патрубок всасывания) условия в виде пониженного давления для поступления очередных порций хладагента в «чрево» компрессора от «холодной стороны» холодильного агрегата;

- сжатие (на холодильном сленге — нагнетание) создает на выходном терминале (патрубок нагнетания) компрессора условия в виде повышенного давления для передачи очередных порций хладагента из компрессора в «горячую сторону» фреоновой холодильной установки.

Понятие «горячая сторона» в работе холодильной машины возникло не только из-за реального физического разогрева хладагента в процессе цикла сжатия, к этому следует добавить, что в разогрев внутренних механизмов компрессора и его корпуса немалую толику вносят силы трения движущихся относительно друг друга поверхностей механизмов и тепловая энергия от обмоток электродвигателя, заставляющего компрессор выполнять доставшуюся ему работу.

Процесс сжатия хладагента в любом холодильном компрессоре и, естественно, его подача на выходной нагнетающий терминал, осуществляется «порционно» (пульсирующе), даже в тех, которые используют спиральную и винтовую технологию сжатия: и при каждом движении спиралей, и при каждом обороте винтов, возникают ситуации когда «толкающие» хладагент поверхности размыкаются и максимально достигнутое в «камере сжатия» текущее (моментальное) давление имеет «провал».

Количество хладагента, которое компрессор фреоновый может передать от входного терминала к выходному терминалу за один оборот ведущего вала (один цикл движения спиралей, один оборот винтов, один цикл движения поршня или ротора) — это и есть «мерило», лежащее в основе определения производительности компрессора.

Зная скорость вращения вала (или количество циклов движения поршня линейного компрессора) можно просчитать удельную производительность хладонового компрессора за единицу времени.

Единственной правдивой технической характеристикой компрессора (производители компрессоров берутся любые), является его объемная производительность за единицу времени, измеренная при нормальных условиях.

главный инженер Новиков В.В., академический советник Международной Академии Холодаanerom.by

Способ измерения холодопроизводительности охлаждающего устройства-кондиционера

В настоящее время измерения тепловых величин, таких как, например, холодопроизводительность охлаждающих устройств (кондиционеров), требуют значительных затрат труда на обеспечение точности измерения температуры, расхода теплоносителя, вычислительных работ.

Известные методики измерения температуры теплоносителя-воздуха (Преображенский В.П. «Теплотехнические измерения и приборы», г.Москва, изд. Энергия, 1976 г., стр.238) не обеспечивают необходимой точности измерения из-за наличия лучистого теплообмена теплоприемника (например, термопары) с окружающей средой, наличия оттока тепла за счет теплопроводности самого теплоприемника; неравномерности теплового поля на выходе кондиционера и т.д.

Поправки на лучистый теплообмен, которые могут быть значительными, зависят от таких величин, как приведенный коэффициент черноты двух тел, который может быть определен приблизительно, так же как и поправки, связанные с оттоком тепла по теплоприемнику.

Ошибки измерения можно снизить, применяя отражающие экраны, дополнительные слои изоляции и т.д., однако полностью их устранить нельзя.

Более того, ошибки, связанные с лучистым теплообменом и оттоком тепла по теплоприемнику, зависят от скорости теплоносителя – чем ниже его скорость, тем ниже коэффициент теплоотдачи от теплоприемника к теплоносителю, тем выше доля потерь за счет лучистого теплообмена и оттока тепла по теплоприемнику.

Ошибку, связанную с неравномерностью теплового поля при измерении температуры воздушного потока на выходе кондиционера, можно снизить лишь значительным количеством замеров и выведением средней величины температуры; однако в этих же точках необходимо произвести еще и замеры расхода теплоносителя (его скорости).

Известные методики измерения расхода теплоносителя (Преображенский В.П. «Теплотехнические измерения и приборы», г.Москва, изд. Энергия, 1976 г., стр.509) с помощью крыльчатки (скоростимера) не обеспечивают необходимой точности также из-за влияния на измерения атмосферного давления и влажности воздуха.

Методики измерения расхода тепла (в нашем случае холодопроизводительности) (Преображенский В.П. «Теплотехнические измерения и приборы», г.Москва, изд. Энергия, 1976 г., стр.527) также связаны с замерами разности температуры теплоносителя и его расхода. По этим данным производится расчет тепла как Qo=GpcpΔt,

где Qo – количество тепла, переданное теплоносителю;

Gp – расход теплоносителя;

cp – теплоемкость теплоносителя;

Δt – разность температуры теплоносителя на входе и выходе теплообменного устройства.

Подобная методика нуждается в коррекции как при измерении температур, так и при измерении расхода теплоносителя, при котором ошибки лишь частично устраняются усложнением измерительной схемы, а полностью устранить их не представляется возможным. Более того, с помощью этой методики невозможно произвести точные замеры холодопроизводительности при высокой влажности воздуха (φ>50%), поскольку часть холодопроизводительности расходуется на объемную конденсацию водяных паров, которая снижает разность температуры Δt, а следовательно, занижает холодопроизводительность Qo.

Предлагаемый способ измерения Qo охлаждающего устройства (кондиционера) позволяет исключить недостатки с помощью дополнительного компенсационного устройства с нагревателем, обеспечивающим нагрев охлажденного кондиционером воздуха до некоторой температуры, в том числе и равной температуре на входе кондиционера, т.е. при таком нагреве температура входа кондиционера равна температуре выхода компенсационного устройства (tвхода=tвыхода компенс. устр.).

Компенсационное устройство (рис.1) представляет собой теплоизолированный полый короб (1), полость которого является воздуховодом (2), снабженный спиралевидным электрическим нагревателем (3). Электрический нагреватель, подвешенный на изоляторах на входе воздуховода, равномерно распределен по всему сечению полости и служит для равномерного прогрева воздушного потока, не создавая при этом сколько-либо заметного гидравлического сопротивления.

На выходе компенсационного устройства, в центре сечения полости, установлен теплоприемник (4). Температура входа кондиционера (5) измеряется с помощью теплоприемника (6). Длина короба (воздуховода), а также его внутреннее сечение выбраны из необходимости, с одной стороны, обеспечения беспрепятственного прохождения через него теплоносителя (воздуха), с другой стороны, его хорошего перемешивания в процессе прохождения по воздуховоду с целью получения однородных тепловых полей на выходе.

Внутреннее сечение воздуховода соответствует сечению кондиционирующего канала кондиционера; а длина воздуховода составляет 5-6 длин наименьшей из сторон сечения воздуховода, что обеспечивает полное перемешивание воздушного потока.

Компенсационное устройство снабжено также системой регулирования (7) подающегося на нагреватель напряжения, а также приборами (8), измеряющими потребляемую мощность нагревателем.

Предложенный способ измерения позволяет определить холодопроизводительность кондиционера двумя методами: при полной компенсации температуры, когда температура входа кондиционера равна температуре выхода компенсационного устройства, а также при отсутствии компенсации температуры.

Создав на выходе компенсационного устройства с помощью нагревателя температуру, равную температуре входа работающего кондиционера, и измерив потребляемую мощность нагревателя, находят холодопроизводительность кондиционера, которая будет эквивалентна этой мощности Wнагр=Qo конд.

Указанный метод позволяет исключить ошибки измерения, связанные с оттоком тепла по теплоприемнику, за счет теплопроводности, а также за счет лучистого теплообмена теплоприемника с окружающей средой; позволяет исключить ошибки, связанные с определением расхода теплоносителя (оба теплоприемника находятся при комнатной температуре, а расход теплоносителя не определяется).

Этот метод позволяет также исключить ошибки, связанные с влажностью и другими параметрами атмосферы. Так, например, при высокой влажности наиболее энергозатратная объемная конденсация водяных паров, снижающая разность температуры между входом и выходом кондиционера, возвращает эту энергию на выходе компенсационного устройства. При неполной компенсации холодопроизводительности (Wнагр</Qо конд/) или превышающей ее (Wнагр>/Qo конд/) холодопроизводительность рассчитывается так:

Qо конд=Wнагр/(1-Δtн/Δto),

где Δtо – разность температуры между входом кондиционера и выходом компенсационного устройства при отключенном нагревателе;

Δtн – разность температуры между входом кондиционера и выходом компенсационного устройства с включенным нагревателем.

При этом возможен выбор такого режима нагрева, при котором ошибки измерения Δtн сопоставимы с ошибками измерения Δto и взаимно исключающиеся и в то же время позволяющего рассчитывать Qo конд с достаточной точностью.

Данный метод характеризуется еще и тем, что нет необходимости производить большое количество замеров; достаточно зафиксировать теплоприемник на выходе компенсационного устройства в какой-либо одной точке (например, в центре его внутреннего сечения), при этом ошибки, связанные с неравномерностью теплового поля, также взаимно исключаются.

Из полученных результатов можно также оценить расход теплоносителя (воздуха):

Gp=Qо конд/срΔtо.

edrid.ru

Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Холодопроизводительность

Cтраница 1

Холодопроизводительность, определенная при стандартных сравнительных температурах, обозначается станд. [1]

Холодопроизводительность регулируется воздухом высокого давления. Для повышения уровня жидкости в конденсаторе увеличивают давление или подачу воздуха высокого давления; для понижения этого уровня поступают наоборот. Давление воздуха высокого давления регулируют воздушным дроссельным вентилем. Для увеличения количества жидкости в конденсаторе включают дополнительные сопла турбодетандера; если включено более двух групп сопел, отбор кислорода уменьшают, так как иначе его концентрация начнет понижаться вследствие избытка холода, вводимого в блок разделения воздуха. [2]

Холодопроизводительность, отнесенную к этим условиям, называют стандартной холодопропзводи-тельностью. [3]

Холодопроизводительность и затрата работы на сжатие газа при рекуперации холода не изменяются. [4]

Холодопроизводительность определяют количеством холодного пара, отсасываемого из испарителя. [5]

Холодопроизводительность указана для температуры охлаждающей воды 32 С. [6]

Холодопроизводительность регулируется воздухом высокого давления. Для повышения уровня жидкости в конденсаторе увеличивают давление или подачу воздуха высокого давления; для понижения этого уровня поступают наоборот. Давление воздуха высокого давления регулируют воздушным дроссельным вентилем. Для увеличения количества жидкости в конденсаторе включают дополнительные сопла турбодетандера; если включено более двух групп сопел, отбор кислорода уменьшают, так как иначе его концентрация начнет понижаться вследствие избытка холода, вводимого в блок разделения воздуха. [7]

Холодопроизводительность несколько увеличивается при введении дополнительного охлаждения аммиака перед дроссельным вентилем, или так называемого переохлаждения. Оно может быть осуществлено в противоточном водяном теплообменнике или в змеевике, погруженном в жидкий аммиак, находящийся в промежуточном сосуде. Для сравнения холодопроизводительность установок приводят к нормальным условиям. [8]

Холодопроизводительность обеспечивается при изменении перегрева на 4 – 5 С после начала открывания клапана. [9]

Холодопроизводительность одной и той же машины будет различной при разных температурных режимах ее работы, так как при постоянном числе оборотов компрессора величина V / t остается неизменной, а К и dv изменяются в зависимости от температур испарения и конденсации холодильного агента. Поэтому для целей классификации и сравнения холодильных машин указывают их стандартную Холодопроизводительность, измеренную в определенных условиях работы, называемых стандартными. [10]

Холодопроизводительность одной и той же машины будет различной в зависимости от температурных условий ее работы. Чтобы можно было оценить холодильную машину по ее холодопроизводительности, а также сравнить между собой разные машины, Холодопроизводительность измеряют при определенных ( условно принятых) температурах хладагента в соответствующих местах холодильной машины. [12]

Холодопроизводительность и экономичность холодильной установки зависит от перегрева всасываемого пара, что является особенностью фреоновой холодильной установки. При небольшом перегреве всасываемого пара снижается Холодопроизводительность компрессора и возрастает удельный расход, электроэнергии. В холодильных фреоновых установках для получения необходимого перегрева пара предусматривают теплообменники, где пар подогревается за счет теплоты холодильного жидкого агента, поступающего из конденсатора в испаритель. Регулируя подачу хладагента в испари-чтельную систему, получают необходимый подогрев паров в теплообменнике. Вода во фреоне не растворяется, а наличие воды в системе приводит к нарушению работы установки, поэтому после конденсатора на жидкостной линии устанавливают осушитель. Автоматизация фреоновых установок значительно выше аммиачных, по-i этому обслуживание таких установок намного легче. В автоматизированной фреоновой установке ряд таких операций как переключение вентилей, включение и отключение фильтров, наполнение системы фреоном, маслом, включение и отключение осушителей осуществляют вручную. Поэтому в такой, полностью автоматизированной установке после проведения всех ручных операций пусковое устройство компрессора необходимо перевести на ручное управление, в противном случае автоматический пуск компрессора может послужить причиной аварий. Во фреоновых установках запорные вентили после окончания операций закрывают специальными колпаками, а маховички снимают. На 10 – 12 ч перед началом работы установки в жидкостную линию включают осушитель. На тех вентилях, которые находятся в закрытом состоянии, вывешивают таблички с надписью Вентиль закрыт. Фильтр, установленный на жидкостной линии, до регулирующего вентиля переключают только при его очистке. Во время работы машины фиксируют все неисправности; те неисправности, которые нельзя устранить при работе машины, устраняются во время ее остановки. [13]

Холодопроизводительность 1 кг твердой углекислоты будет равна разности энтальпий парообразной углекислоты, имеющей давление и температуру охлаждаемой среды, и твердой углекислоты. Теплота плавления ( или замерзания) углекислоты в тройной точке равна разности энтальпий жидкой и твердой углекислоты при давлении 5 28 ата. Значение теплоты плавления в тройной точке составляет 46 76 ккал / кг. Для давлений выше 5 28 ата и температур выше – 56 6 теплота плавления практически мало отличается от теплоты плавления в тройной точке. [14]

Холодопроизводительность регулируется по способу пусков и остановок компрессоров. [15]

Страницы: 1 2 3 4

www.ngpedia.ru

Что такое холодопроизводительность и от чего она зависит?

Холодопроизводительность это одна из главных характеристик торгового оборудования, предназначенного для хранения и презентации охлажденных и замороженных продовольственных товаров. В случае с холодильными машинами имеет место отбор тепловой энергии из охлаждаемой среды. Поэтому данный параметр напрямую зависит от уровня температуры, до которой необходимо охладить воздух во внутреннем объеме агрегата.

Подбор техники с определенными показателями холодопроизводительности для конкретного коммерческого объекта осуществляется исходя из:

- ассортимента и свойств реализуемой продукции;

- характеристик хладопроизводящей установки;

- параметров конкретной модели аппаратуры;

- условий эксплуатации.

Характеристики холодильного оборудования

Прежде всего отметим, что любая установка охлаждения представляет собой систему механизмов, приборов и аппаратов, предназначенных для создания необходимого температурного режима в полезном объеме, где выкладываются продовольственные товары. Отсюда следует вывод, что холодопроизводительность – сложная характеристика, которая зависит от многих факторов. В частности, от вида и свойств используемого хладагента, конструктивных особенностей хладопроизводящего агрегата, свойств теплоизоляции и т.д.

Прежде всего отметим, что любая установка охлаждения представляет собой систему механизмов, приборов и аппаратов, предназначенных для создания необходимого температурного режима в полезном объеме, где выкладываются продовольственные товары. Отсюда следует вывод, что холодопроизводительность – сложная характеристика, которая зависит от многих факторов. В частности, от вида и свойств используемого хладагента, конструктивных особенностей хладопроизводящего агрегата, свойств теплоизоляции и т.д.

В зависимости от того, какое вещество используется в системе хладообеспечения, различают аммиачные и хладоновые установки. Конструктивно их компрессоры могут быть открытыми и закрытыми (герметичными),а конденсаторы иметь воздушное или водяное охлаждение. При этом сами установки, которые и обеспечивают холодопроизводительность и являются главным элементом любой торговой машины, бывают:

- компрессорно-конденсаторными;

- компрессорными;

- испарительно-регулирующими;

- испарительно-конденсаторными;

- комплексными.

Дабы не углубляться в подробности устройства демонстрационных и складских холодильных машин, отметим, что холодопроизводительность такого оборудования, как камеры, шкафы, прилавки и витрины, составляет около 3 тыс. ккал/час, поскольку в их конструкцию включаются хладоновые агрегаты. При этом имеет огромное значение качество теплоизоляции аппаратуры, а также климатические условия, в которой она эксплуатируется. Чем выше будет температура окружающего воздуха, тем большую мощность должна иметь машина и тем более толстой должен быть изолирующий слой.

Рабочие свойства хладагента

Холодопроизводительность напрямую зависит от количества жидкого холодильного агента в испарителе рабочей установки. Чем его больше, тем выше будет данный параметр. Таким образом, получается, что для повышения холодопроизводительности необходимо обеспечить максимальное заполнение испарительного устройства хладагентом. При этом следует стремиться к снижению степени перегрева и ни в коем случае нельзя допускать поступления жидкого вещества на компрессорный вход.

Если уровень перегрева превышает норму, установленную заводом-изготовителем, это означает, что ТРВ-отверстие пропускает слишком мало жидкости. При этом холодопроизводительность испарительного элемента, который содержит небольшое количество жидкого хладагента, будет низкой, как и перепад температур в охлаждаемых воздушных потоках на входе и выходе из него. Падение давления в системе определяется наличием инея на трубопроводах.

С другой стороны, если перегрев чересчур низкий, это значит, что отверстие ТРВ является полностью открытым и пропускает слишком много жидкого хладагента. А так как в испарителе в данном случае будет содержаться много вещества, то и холодопроизводительность будет высокой. Но хотя перепад температур для охлаждаемого объема воздуха при таких показателях находится на нормальном для работы аппаратуры уровне, в компрессор может попасть жидкость, а это незамедлительно приведет к сбоям в работе и необходимости ремонта оборудования.

Логично, что для корректного функционирования торговых агрегатов необходимо соблюдать разумный баланс между степенью заполнения испарителя и требуемой холодопроизводительностью. К счастью, это осуществляется не вручную, а с помощью высокотехнологичных устройств, предназначенных для контроля над работой оборудования – реле температуры и давления.

Профессиональный расчет параметров торговой аппаратуры

Подбор холодильного оборудования для конкретного коммерческого объекта – дело отнюдь не простое. Ведь для того, чтобы оборудование работало нормально и оправдывало вложенные в его покупку средства, необходимо заранее учитывать множество факторов. Специалисты компании РигМарт помогут вам определить параметры торговых холодильных машин для вашего предприятия. Мы используем проверенные методики расчета и гарантируем высокую точность результата.

rigmart.ru