теплофикационная вода – это… Что такое теплофикационная вода?

- теплофикационная вода

- adj

eng. Fernheizwasser

Универсальный русско-немецкий словарь. Академик.ру. 2011.

- теплота отходящих выхлопных газов

- тепуйский златогорлый колибри

Смотреть что такое “теплофикационная вода” в других словарях:

Теплоэнергетика — I Теплоэнергетика отрасль теплотехники (См. Теплотехника), занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счёт теплоты служат теплосиловые … Большая советская энциклопедия

Теплоэнергетика — I Теплоэнергетика отрасль теплотехники (См. Теплотехника), занимающаяся преобразованием теплоты в др. виды энергии, главным образом в механическую и электрическую. Для генерирования механической энергии за счёт теплоты служат теплосиловые … Большая советская энциклопедия

ТЕПЛОФИКАЦИЯ — ТЕПЛОФИКАЦИЯ, централизованное производство тепла, плановое его распределение и снабжение им потребителей на далеком от места производства расстоянии. Т. в виде районного отопления, отопления ряда зданий, расположенных на одной территории, из… … Большая медицинская энциклопедия

Атомэнергопроект (Санкт-Петербург) — Проверить нейтральность. На странице обсуждения должны быть подробности … Википедия

Водогрейный котёл — устройство для нагревания воды, используемой в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий и сооружений. Для отопления жилых и общественных зданий применяют чугунные секционные В. к., в которых вода нагревается до… … Большая советская энциклопедия

Елена (реактор)

— У этого термина существуют и другие значения, см. Елена (значения). Елена Тип реактора Водо водяной ядерный реактор Назначение реактора Теплоэнергетика, электроэнергетика Технические параметры Теплоноситель … ВикипедияЛенинградская АЭС-2 — Ленинградская АЭС 2 … Википедия

universal_ru_de.academic.ru

Качество воды в системах теплоснабжения — важное условие их длительного функционирования

Первейшая задача персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки, заключается в том, чтобы поддерживать качество воды в системах теплоснабжения на оптимальном уровне. На данный момент все требования относительно качества воды сформулированы в правилах по эксплуатации систем теплоснабжения. Конечная цель, которую преследуют эти правила — не допустить преждевременно коррозии металла, что приводит к преждевременному выходу оборудования из строя, образования отложений, накипи и шлама на теплопередающих элементах оборудования в котельных и системах теплоснабжения. Достигнуть этого можно за счет контроля за качеством воды и применения систем водоочистки и водоподготовки, поступающей в систему теплоснабжения.

Считается, что для достижения оптимального водно-химического режима и качества воды для работы энергетических установок достаточно обеспечить воде соответствующие концентрационные показатели, обеспечивающие ее количественные и качественные характеристики.

Решения BWT для очистки теплообменников:

Требования к качеству воды, задействованной в системах теплоснабжения, заключаются в следующем:

- Полное отсутствие свободной угольной кислоты.

- Уровень рН должен находиться в пределах 8,3-9,0 (в открытых системах) и 8,3-9,5 (в закрытых).

- Наличие соединений, включающих железо на уровне 0,3 и 0,5 мг/куб.дм. для открытых и закрытых систем соответственно.

- Присутствие свободного кислорода должно быть не больше 20 мг/куб.дм.

- Наличие посторонних взвешенных частиц — не больше 5 мг/куб.дм.

- Присутствие продуктов переработки нефти — 0,1 и 1,0 для открытых и закрытых систем соответственно.

- По согласованию с контролирующими органами санитарного надзора наличие соединений железа в системах теплоснабжения должно быть не более 0,5 мг/куб.дм.

Таким образом, качество воды в системах теплоснабжения должно в полной мере отвечать требованиям Правил технической эксплуатации данных систем, а также санитарным нормам и правилам. Это относится к исходной воде, а что касается технической, то ее можно применять, если в наличии имеется система «термической» деаэрации. Данный термин, по всей видимости, подразумевает нагрев воды до 100 градусов. Кроме того, деаэрация требуется для обеспечения абсолютной эпидемиологической безопасности и надежности воды при использовании ее в открытых устройствах систем теплоснабжения.

В связи с вышесказанным, вакуумные деаэраторы, которые в настоящее время применяются довольно широко, желательно использовать только в закрытых системах теплоснабжения, да и то, в качестве подпиточной воды. Данное требование выполняется на многих котельных, в которых используется вода питьевого качества. При водоподготовки ТЭЦ данный вариант практически не встречается.

Чтобы преодолеть указанное ограничение, можно подпиточную воду, после прохождения сквозь вакуумный деаэратор, нагреть до температуры 100 градусов, с возможностью ее последующего охлаждения. Данный вариант в основном используется в открытых система теплоснабжения. Однако, документов, в которых бы четко регламентировалась работа таких систем, нет.

У современных теплообменников каналы для движения теплоносителей узкие, а тепловые потоки более высокие. А это значит, что они более чувствительны к образованию накипи на стенках и воздействию коррозии. И если не подвергать воду в системах теплоснабжения качественной подготовке, то уже буквально через несколько недель коэффициент полезного действия резко уменьшится, а расход энергоносителей возрастет. Такие данные озвучивают многие специалисты, работающие с тепловым оборудованием, ссылаясь на результаты проводимых испытаний.

И если не обращать должного внимания на качество воды в системах теплоснабжения, то это приведет не только к падению мощности тепловой установки, но и к выходу из строя всего оборудования — котлов, радиаторов, вентилей, насосов и клапанов — вследствие коррозии.

Поэтому обслуживающему персоналу систем теплоснабжения следует особое внимание уделять качеству исходной и подпиточной воды. И если грамотно разработать меры по водоподготовке, то можно на оптимальном уровне постоянно поддерживать мощность отопительного оборудования.

Смотрите также:

www.bwt.ru

Требования к качеству сетевой и подпиточной воды тепловых сетей

Водно-химический режим тепловых сетей должен обеспечить их эксплуатацию без повреждений и снижения экономичности, вызванных коррозией сетевого оборудования, а также образованием отложений и шлама в оборудовании и трубопроводах тепловых сетей.

Для выполнения этих условий показатели качества сетевой воды во всех точках системы не должны превышать значений, указанных в таблице Е.1 [4, 9].

Таблица Е.1 – Нормы качества сетевой воды

Наименование показателя | Норма |

Содержание свободной угольной кислоты | 0 |

Значение рН для систем теплоснабжения: |

|

открытых | 8,5-9,0 |

закрытых | 8,5-10,5 |

Содержание соединений железа, мг/дм, не более, для систем теплоснабжения: |

|

открытых | 0,3* |

закрытых | 0,5 |

Содержание растворенного кислорода, мкг/дм, не более | 20 |

Количество взвешенных веществ, мг/дм, не более | 5 |

Содержание нефтепродуктов, мг/дм, не более, для систем теплоснабжения: |

|

открытых | 0,1 |

закрытых | 1 |

* По согласованию с уполномоченными органами исполнительной власти (Роспотребнадзор) допускается 0,5 мг/дм. | |

В начале отопительного сезона и в послеремонтный период допускается превышение норм в течение 4 недель для закрытых систем теплоснабжения по содержанию соединений железа – до 1,0 мг/дм, растворенного кислорода – до 30 мкг/дми взвешенных веществ – до 15 мг/дм.

При открытых системах теплоснабжения по согласованию с санитарными органами допускается отступление от действующих норм для питьевой воды по показателям цветности до 70° и содержанию железа до 1,2 мг/дмна срок до 14 суток в период сезонных включений эксплуатируемых систем теплоснабжения, присоединения новых, а также после их ремонта.

Качество подпиточной воды по содержанию свободной углекислоты, значению рН, количеству взвешенных веществ и содержанию нефтепродуктов не должно превышать значений, указанных в таблице Е.1. Содержание растворенного кислорода в подпиточной должно быть не более 50 мкг/дм.

Качество подпиточной и сетевой воды открытых систем теплоснабжения и качество воды горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должно удовлетворять требованиям к питьевой воде в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496.

Непосредственная добавка гидразина и других токсичных веществ в систему теплоснабжения не допускается.

Другие реагенты (серная кислота, едкий натр, силикат натрия и др.), используемые для обработки сетевой и подпиточной воды закрытых и открытых систем теплоснабжения, должны отвечать соответствующим требованиям.

При использовании для подготовки подпиточной воды теплосети технологий, связанных с изменением ее ионного состава (натрий- и водород – катионирование, мембранная обработка и др.), для оценки накипеобразующих свойств обработанной воды используется показатель – карбонатный индекс – предельное значение произведения общей щелочности и кальциевой жесткости воды (мг-экв/дм), выше которого протекает карбонатное накипеобразование с интенсивностью более 0,1 г/(м·ч).

В соответствии с данным определением предельное (нормативное) значение карбонатного индекса сетевой воды равно

, (Е.1)

где и- соответственно предельно допустимые значения кальциевой жесткости и общей щелочности сетевой воды, мг-экв/дм.

Нормативные значения при нагреве сетевой воды в сетевых подогревателях приведены в таблице Е.2, а при нагреве ее в водогрейных водотрубных котлах – в таблице Е.3 [4, 9].

Таблица Е.2 – Нормативные значения при нагреве сетевой воды в сетевых подогревателях в зависимости от рН воды

Температура нагрева сетевой воды, °С | (мг-экв/дм)при значениях рН | |||

| не выше 8,5 | 8,51-8,8 | 8,81-9,2 | 9,21-10,0* |

70-100 | 4,0 | 2,6 | 2,0 | 1,6 |

101-120 | 3,0 | 2,1 | 1,6 | 1,4 |

121-140 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 1,2 |

141-150 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,9 |

151-200 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 |

Таблица Е.3 – Нормативные значения при нагреве сетевой воды в водогрейных водотрубных котлах в зависимости от рН воды

Температура нагрева сетевой воды, °С | (мг-экв/дм)при значениях рН | |||

| не выше 8,5 | 8,51-8,8 | 8,81-9,2 | 9,2-10,0* |

70-100 | 3,2 | 2,3 | 1,8 | 1,5 |

101-120 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 |

121-130 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |

131-140 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,5 |

141-150 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |

* При рН сетевой воды выше 10,0 величина не должна превышать 0,1 (мг-экв/дм). | ||||

Для закрытых систем теплоснабжения с разрешения энергосистемы верхний предел значения рН сетевой и подпиточной вод допускается не более 10,5 [4].

Значение подпиточной воды для открытых систем теплоснабжения должно быть таким же, как нормативное значениедля сетевой воды.

Значение подпиточной воды для закрытых систем теплоснабжения должно быть таким, чтобы обеспечить нормативное значениесетевой воды с учетом присосов водопроводной воды в сетевую.

Карбонатный индекс подпиточной воды равен

, (Е.2)

где – допустимая кальциевая жесткость подпиточной воды, мг-экв/дм;

– щелочность подпиточной воды, зависящая от технологии подготовки подпиточной воды, мг-экв/дм.

Значение рассчитывается следующим образом.

При известных значениях щелочности подпиточной и водопроводной воды щелочность сетевой составит

, (Е.3)

где , равная и- щелочность водопроводной и сетевой воды, мг-экв/дм;

– доля реальных присосов водопроводной воды (%) по отношению к расходу подпиточной воды

, (Е.4)

где ,и- общая жесткость соответственно сетевой, подпиточной и водопроводной воды, мг-экв/дм.

При отсутствии эксплуатационных данных по значению присосов водопроводной воды долю присосов рекомендуется принимать равной 10% при использовании водо-водяных кожухотрубных подогревателей и 1% при использовании пластинчатых подогревателей согласно [9].

При таком значении допустимая кальциевая жесткость сетевой водысоставит

, (Е.5)

где – карбонатный индекс сетевой воды по таблице Е.2 или Е.3.

Допустимая кальциевая жесткость подпиточной воды не должна превышать значения, рассчитанного по формуле (Е.6):

, (Е.6)

где – кальциевая жесткость водопроводной воды, мг-экв/дм.

Организация, эксплуатирующая тепловые сети, должна организовать постоянный контроль за качеством сетевой воды в обратных трубопроводах и выявлять абонентов, ухудшающих ее качество.

Допускается замена технологий обработки подпиточной воды системы теплоснабжения, связанных с изменением ее ионного состава, другими эффективными способами при условии надежного обеспечения работы системы без повреждения ее элементов вследствие отложений накипи, шлама и при отсутствии интенсификации процессов коррозии.

Разрешается применение ингибиторов накипеобразования и коррозии, соответствующих условиям эксплуатации оборудования. Тип и доза применяемых ингибиторов для каждого конкретного случая определяются специализированными организациями, разрабатывающими технологию их применения в соответствии с [10]. Необходимость индивидуального подхода при выборе типа и дозы ингибиторов обусловлено влиянием значительного числа факторов на эффективность их применения, в первую очередь концентрации и типа органических соединений в сетевой воде.

Поставка ингибиторов коррозии и накипеобразования должна проводиться в соответствии с Техническими условиями и иметь разрешительные документы на их применение в соответствующих условиях.

Для предотвращения накипеобразования и коррозии в тепловых сетях используются также магнитные, ультразвуковые, электрохимические и другие физические методы воздействия на подпиточную и сетевую воды.

Оптимальные условия применения этих технологий определяются организациями, осуществляющими поставку соответствующего оборудования.

Использование ингибиторов накипеобразования и коррозии, а также физических технологий обработки воды позволяет эксплуатировать тепловые сети при значениях карбонатного индекса, значительно (в несколько раз) превышающих приведенные в таблицах Е.2 и Е.3, снизить коррозионные процессы, сократить затраты на подготовку подпиточной воды, обеспечить работу тепловой сети без образования минерализованных сточных вод.

studfiles.net

Регуляторы температуры теплофикационной воды в обратных трубопроводах, PN 40

|

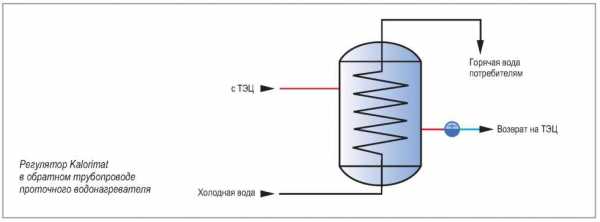

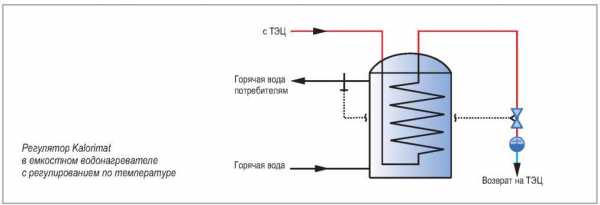

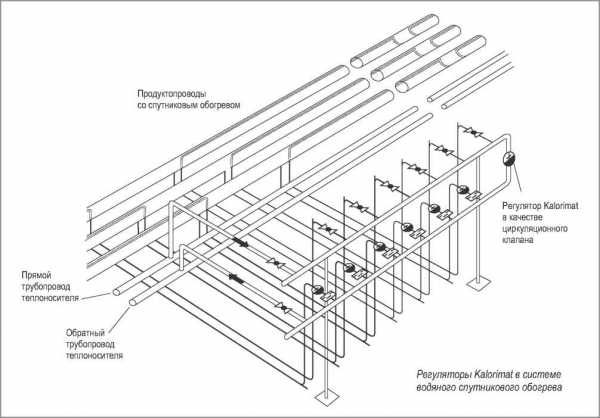

В большинстве случаев системы обогрева, использующие жидкие теплоносители, имеют очень разветвленные сети для обеспечения теплом большого количества потребителей с различными тепловыми нагрузками и различными гидравлическими сопротивлениями. Естественно, теплоноситель стремится пройти в первую очередь через тех потребителей, которые характеризуются наименьшим гидравлическим сопротивлением. Чтобы обеспечить распределение теплоносителя среди потребителей в соответствие с их тепловыми нагрузками, необходимо регулировать гидравлическое сопротивление каждого потребителя, чтобы вся системы была в итоге сбалансирована. Неадаптивная настройка гидравлических сопротивлений с помощью дроссельных шайб и ручных клапанов не является достаточной, так как тепловые нагрузки в системе очень редко бывают постоянными. Если у какого-то потребителя появляется необходимость изменить расход теплоносителя, т.е. гидравлическое сопротивление этого потребителя должно быть изменено, то практически во всех случаях это означает, что гидравлическое сопротивление каждого потребителя в нерегулируемой системе должно быть откорретировано, чтобы предотвратить перегрев или недогрев. Проблемы равномерного распределения и экономически эффективного использования теплоносителя в системах центрального отопления, системах централизованного теплоснабжения, системах спутникового обогрева и в теплообменных аппаратах можно решить с помощью регуляторов температуры теплоносителя в обратных трубопроводах (тип Kalorimat). Kalorimat – это регулятор температуры прямого действия, который устанавливается в обратном трубопроводе теплоносителя сразу после потребителя. Данный регулятор автоматически поддерживает заданную температуру теплоносителя в обратном трубопроводе на одном уровне в пределах своего диапазона пропорционального регулирования. Если температура теплоносителя в подающем трубопроводе постоянна, то данные регуляторы поддерживают желаемую температуру теплоносителя в обратном трубопроводе после каждого потребителя также на постоянном уровне. Kalorimat реагирует на малейшие изменения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе. Например, изменение тепловой нагрузки потребителя приводит к соответствующему изменению площади поперечного сечения проходного отверстия регулятора. Гидравлическое сопротивление данного потребителя постоянно адаптируется кего тепловой нагрузке. Через потребителя проходит ровно такое количество теплоносителя, которое требуется в данный конкретный момент времени для нагрева продукта. Kalorimat действует как регулятор расхода, строго говоря, как регулятор теплового потока, и косвенно как регулятор температуры продукта. Kalorimat предотвращает перегревы и недогревы продукта, закорачивания потребителей и образование застойных зон даже в сильно разветвленных и протяженных системах. Регулятор Kalorimat, установленный между входным коллектором и возвратным коллектором в системе спутникового обогрева, работает в качестве циркуляционного клапана и предотвращает охлаждение теплоносителя во входном коллекторе при отключении всех потребителей. Это очень важно для быстрого перезапуска всей системы. Регуляторы Kalorimat, установленные на концах технологических ниток и целых систем, обеспечивают циркуляцию теплоносителя при низких температурах окружающего воздуха, защищая тем самым систему от замерзания. Например, регулятор Kalorimat, установленный на циркуляционной линии, например в конце системы центрального отопления, настраивается таким образом, чтобы в случае прекращения потребления температура теплоносителя в подающем трубопроводе поддерживалась на необходимом уровне. Иногда в трубопроводах больших систем может происходить опасное аккумулирование тепла, например при малых нагрузках. Установка регуляторов Kalorimat на циркуляционных линиях в таких случаях позволяет исключить негативные последствия. |

|

|

|

|

|

|

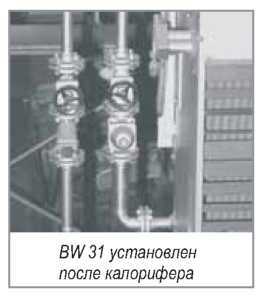

Примеры использования регуляторов Kalorimat BW 31

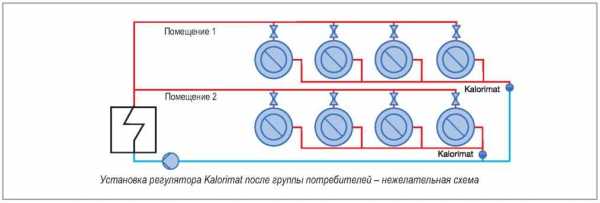

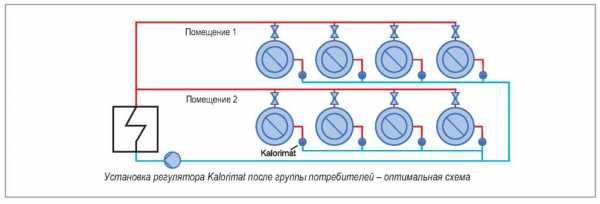

Не адаптивная настройка гидравлических сопротивлений с помощью дроссельных шайб или ручных клапанов не является достаточной. Различные гидравлические сопротивления в системе — трубопроводы и потребители — могут быть на самом деле сбалансированы с помощью дроссельных шайб или с помощью ручных клапанов. Однако если необходимо изменить тепловую нагрузку какого-либо потребите¬ля, то может потребоваться перенастройка всей системы заново. Регулятор Kalorimat, установленный после нескольких потребителей, не может предотвратить разбалансированное распределение теплоносителя внутри этой группы потребителей.

Не адаптивная настройка гидравлических сопротивлений с помощью дроссельных шайб или ручных клапанов не является достаточной. Различные гидравлические сопротивления в системе — трубопроводы и потребители — могут быть на самом деле сбалансированы с помощью дроссельных шайб или с помощью ручных клапанов. Однако если необходимо изменить тепловую нагрузку какого-либо потребите¬ля, то может потребоваться перенастройка всей системы заново. Регулятор Kalorimat, установленный после нескольких потребителей, не может предотвратить разбалансированное распределение теплоносителя внутри этой группы потребителей.

Установка регуляторов Kalorimat в возвратных коллекторах от нескольких потребителей только обеспечивает сбалансированную работу двух разных групп потребителей между собой. Если необходимо изменить тепловую нагрузку какого-либо потребителя в группе, например первого потребителя в Помещении 2, то тогда все потребители этой группы должны быть также перенастроены.

Установка регулятора Kalorimat после каждого потребителя исключает необходимость в какой-либо ручной настройке. При данной схеме установки каждый потребитель балансируется индивидуально и автоматически. Таким образом, гарантируется распределение теплоносителя среди потребителей точно в соответствии с их тепловыми нагрузками. Тепловая нагрузка любого потребителя может быть изменена без перенастройки остальных потребителей.

Горячая вода поступает через напорный трубопровод и входной коллектор в спутниковые трубопроводы. После этого вода приходит в возвратный коллектор. В начале спутниковых трубопроводов установлены запорные вентили. Регуляторы Kalorimat установлены на концах спутниковых трубопроводов на входе в возвратный коллектор.

Межфланцевые обратные клапаны RK, установленные после регуляторов Kalorimat, позволяют проводить обслуживание и ремонтные работы без останова всей системы обогрева.

Для предотвращения остывания теплоносителя в напорном коллекторе при отключении спутниковых трубопроводов, необходимо установить регулятор Kalorimat на циркуляционной линии между напорным коллектором и возвратным коллектором. Регулятор Kalorimat открывается автоматически при заданной температуре и работает в качестве циркуляционного клапана.

alvas-eng.ru

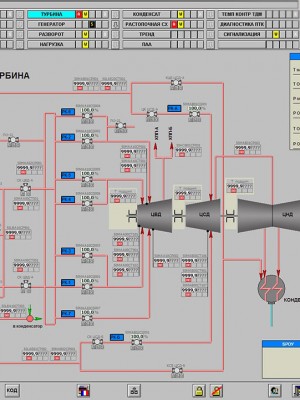

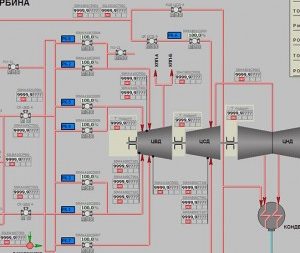

Система подачи воздуха технологического, теплофикационной воды

Технологический воздух подается в секцию 100 к Ф-401/1,2 и на паровыжиг кокса П-101, 102.

Давление в пределах 0÷6,0 кгс/см2(0÷0,6 МПа) и расход, в пределах 0÷800 м3/ч, технологического воздуха контролируется приборами PI 1206, FI 1306.

Вода теплофикационная подается в системы отопления камеры 100, 400.

Температура,в пределах 0÷1500С, давление, в пределах 0÷16 кгс/см2(0÷1,6 МПа) и расход, в пределах 0÷10 м3/ч, воды теплофикационной прямой в систему отопления камеры 100 контролируется приборами ТI1104, PI 1204, FI 1304.

Температура, в пределах 0÷1500С давление, в пределах 0÷16 кгс/см2 (0÷1,6 МПа) и расход, в пределах 0÷-10 м3/ч, воды теплофикационной обратной из системы отопления камеры 100 контролируется приборами ТI1109, PI 1209, FI 1309.

Температура, в пределах 0÷1500С, давление,в пределах 0÷16 кгс/см2 (0÷1,6 МПа) и расход, в пределах 0÷32 м3/ч воды теплофикационной прямой в систему отопления камеры 400 контролируется приборами ТI1112, PI 1212, FI 1312.

Температура, в пределах 0÷1500С, давление в пределах 0÷16 кгс/см2 (0÷1,6 МПа) и расход, в пределах 0÷32 м3/ч воды теплофикационной обратной из системы отопления камеры 400 контролируется приборами ТI1114, PI 1214, FI 1314.

3.2.21.Система противоаварийной защиты насосного оборудования

1. Насосы -101/А,В,С защищены:

– блокировкой по прибору LISAL 1401 по минимальному уровню емкости Е-101, ниже 10%, с автоматической остановкой работающего насоса;

– блокировкой по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 1116…1121 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения, 500 мм от нижнего сварного шва , по приборам LSAL 1464, LSAL 1465, LSAL 1466 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

2. Насосы Н-102/А,В защищены:

– блокировкой по прибору LSAL 1404 при отсутствии жидкости в трубопроводе вторичного сырья из куба К-100;

– блокировкой по максимальной температуре обмоток статора по приборам TISAH 11023…11028, TISAH 11068…11073, TISAH 11142…11147, TISAH 11150…11155, при 1450С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при повышении выше 1400С;

-блокировкой по максимальной температуре подшипников электродвигателей по приборам TISAH 11029…11030, TISAH 11074…11075, TISAh21148…11149, TISAH 11156…11157, при 1000С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при повышении выше 900С;

– по минимальному уровню затворной жидкости в бачках торцевых уплотнений, ниже 500 мм, от нижнего сварного шва, по приборам:

LSAL 1467, LSAL 1496 – Н-102/А

LSAL 1468, LSAL 1497 – Н-102/В

LSAL 1469, LSAL 1498 – Н-103/А

LSAL 1470, LSAL 1499 – Н-103/В

с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

3. Насос Н – 114/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1441 при отсутствии жидкости в трубопроводе нестабильного бензина из газосепаратора Е-103;

– блокировками по максимальной температуре подшипниковпо приборам TISAH 11003…11006 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке уплотнения, 500 мм от нижнего сварного шва, по приборам LSAL 1484 , LSAL 1485 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

4. Насос Н-108/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1422 по уровню жидкости в верхнем аккумуляторе колонны К-101;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 1173…1176 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения, 500 мм от нижнего сварного шва, по приборамLSAL 1472, LSAL 1473 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

5. Насос Н-113/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1429 при отсутствии жидкости в трубопроводе легкого газойля из К-102;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборамTISAH 1189…1192 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения (500 мм, от нижнего сварного шва) по приборам LSAL 1482, LSAL 1483 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

6. Насос Н-109/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1424 по уровню жидкости в нижнем аккумуляторе колонны К-101, 10%;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 1177…1180 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения (500 мм, от нижнего сварного шва) по приборам LSAL 1474, LSAL 1475 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

7. Насос Н-109/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1432 при отсутствии жидкости в трубопроводе легкого газойля из К-103;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 1185…1188 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения (500 мм, от нижнего сварного шва) по приборам LSAL 1480, LSAL 1481 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

8. Насос Н-110/А,В, Н-111/А,В защищены:

– блокировкой LSAL 1426 по уровню жидкости в кубе К-101, 10%;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 1181…1184, TISAH 11033…11036 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения, 500 мм, от нижнего сварного шва, по приборам LSAL 1476, LSAL 1477, LSAL 1478, LSAL 1479 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

9. Насос Н-118/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1440 по уровню жидкости в кубе абсорбера К-104, ниже 10%;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 11016…11019 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения, 500 мм от нижнего сварного шва, по приборам LSAL 1488, LSAL 1489 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

10. Насос Н-119/А,В защищен:

– блокировкой LSAL 1440 по уровню жидкости в С-101, 10%;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 11048…11051 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения, 500 мм от нижнего сварного шва, по приборам LSAL 1490, LSAL 1491 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

11. Насос Н-121/А,В защищен:

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 11052…11055 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения (500 мм от нижнего сварного шва) по приборам LSAL 1492, LSAL 1493 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

12. Насос Н-117/А,В защищен:

– блокировкой по прибору LSAL 1438 при отсутствии жидкости в трубопровод из Е-106;

– блокировками по максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 11012…11015 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения (500 мм от нижнего сварного шва) по приборам LSAL 1486, LSAL 1487 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

13. Насосы Н-106/А,В защищен:

– блокировками по максимальной температуре масла в картере по прибору TISAH 11059 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– блокировкой по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения (500 мм, от нижнего сварного шва) по приборам LSAL1471 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса.

14. Насос Н-117/А,В защищен:

– блокировками при достижении максимальной температуре подшипников по приборам TISAH 11130, TISAH 11132, TISAH 11133, TISAH 11134 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 700С;

– по минимальному уровню затворной жидкости в бачке торцевого уплотнения,500 мм, от нижнего сварного шва, по приборам LSAL 1494, LSAL 1495 с включением световой и звуковой сигнализации и автоматической остановкой работающего насоса, автоматической остановкой насоса.

15. Насос Н-132 защищен:

– блокировкой по минимальному уровню, ниже 30%, в Е-110 по прибору LSAL 1457;

– по минимальному уровню в бачке уплотнительной жидкости по приборуLSAL1459, 125 мм от нижнего сварного шва;

– блокировкой по максимальной температуре подшипников по прибору TISAH 11066 при 800С, с включением предупредительной световой и звуковой сигнализации при 600С и автоматической остановкой насоса.

16. Насос Н-144/А,В защищен:

– Предусмотрена блокировка насосов Н-144/А,Впо отсутсвию жидкости на приеме насосов по сигналу приборов поз. LSALL 14123, LSALL 14124 соответственно, с сигнализацией нижнего предела;

– Предусмотрена блокировка насосов Н-144/А,В по превышению давления на выкиде насосов по сигналу приборов поз. РIRSAHН 12327, РIRSAHН 12328 соответственно, с сигнализацией верхнего предела.

– Предусмотрена блокировка насосов Н-144/А,В по превышению температуры подшипников насоса свыше 80 ºС по сигналу приборов поз. TIRSAHН 11331, TIRSAHН 11332 соответственно, с сигнализацией верхнего предела.

studfiles.net

Захоложенная вода (chws)

Технологическая схема прямой захоложенной воды корпуса 109 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №129.

Прямая захоложенная вода (CHWS) из заводской сети расходом 0÷8,0 т/ч, измеряемым расходомеромFIQ‑1525, с температурой 7С измеряемой приборомTI‑3341 подается в отделение регенерации катализатора для охлаждения обессоленной воды (DM1) в холодильнике 1TE‑531.

Температура воды (CHWR) (12оС) на выходе из холодильника 1TE‑531 измеряется термометромTI‑3307.

Сжатый воздух (6ca)

Технологическая схема сжатого воздуха корпуса 109 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №832.

Сжатый воздух давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) и расходом 135 нм3/ч поступает в отделение регенерации растворителя и катализатора (корпус 109) с к. 817и используется для продувки оборудования в период пусконаладочных работ или для продувки отдельных аппаратов после проведения ремонта. Продувка производится через шланговые станции сжатого воздуха. Расход сжатого воздуха измеряется расходомеромFI-3633. Давление сжатого воздуха измеряется манометром PI-3683, температура – термометромTI-3683. Температура сжатого воздуха (6CA) составляет 0÷40оС.

Общий расход сжатого воздуха (6CA) на производство ТФК (0÷4355 нм3/ч) измеряется приборомFIQ‑3630. Давление сжатого воздуха (6CA) (0,6÷0,69 МПа (6,0÷6,9 кгс/см2)) измеряется приборомPIA(L)‑3630. При достижении минимального значения давления (0,59 МПа (5,9 кгс/см2)) включаются световая и звуковая сигнализации.

Азот (7ng)

Технологическая схема азота (7NG) давлением 0,7 МПа (7,0 кгс/см2) корпуса 109 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №706.

Азот (7NG) давлением 0,7 МПа (7 кгс/см2) подается на производство ТФК из заводской сети расходом 1÷5000 нм3/ч измеряемым приборомFIQ‑3100. Давление азота (7NG) (0,72÷0,78 МПа (7,2÷7,8 кгс/см2)) измеряется приборомPIA(L)‑3100. При достижении минимального значения давления (0,7 МПа (7,0 кгс/см2)) включаются световая и звуковая сигнализации.

Расход азота (7NG) давлением 0,7 МПа (7 кгс/см2) (1÷70 нм3/ч), подаваемого в корпус 113 измеряется приборомFIQ‑3101.

Давление азота 7NG(0,66÷0,72 МПа (6,6÷7,2 кгс/см2)), подаваемого в коллектор 7WGрегулируется приборомPIA(L)‑3101 (PIA(L)‑3102), регулирующий клапан которогоPV‑3101 (PV‑3102) установлен на трубопроводе подачи (7NG) давлением 0,7 МПа (7 кгс/см2) в коллектор 7WG.

Азот (ng)

Технологическая схема азота (NG) давлением 0,1 МПа (1,0 кгс/см2) корпуса 109 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №706.

Давление азота (NG) (0,09÷0,11 МПа (0,9÷1,1 кгс/см2)), подаваемого в коллектор (WG) давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) регулируется приборомPIA(L)‑3111 (PIA(L)‑3112), регулирующий клапан которогоPV‑3111 (PV‑3112) установлен на трубопроводе подачи (NG) давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) в коллектор (WG) давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2).

Теплофикационная вода (hws)

Технологическая схема теплофикационной воды корпуса 109 приведена в Приложении А ТР-39989731-01-2008 том 2 №866.

Прямая теплофикационная вода (HWS) подается в отделение регенерации растворителя и катализатора (корпус 109) из заводской сети и используется для обогрева производственных помещений корпуса и для обогрева технологических трубопроводов теплоспутниками в холодный период времени.

studfiles.net

Теплофикация Википедия

Когенерация (название образовано от слов Комбинированная генерация электроэнергии и тепла) — процесс совместной выработки электрической и тепловой энергии. В советской технической литературе распространён термин теплофикация — централизованное теплоснабжение на базе комбинированного производства электроэнергии и тепла низкого (температура теплоносителя до 150 градусов) и среднего (температура теплоносителя от 150 до 350 градусов) потенциалов на теплоэлектроцентралях[1].

Отличием от теплофикации является утилизация тепла после получения электроэнергии (фактически использование вторичного энергоресурса – тепла после отработки в установках по производству электроэнергии). При теплофикации процесс выработки электроэнергии и тепла идет параллельно. Когенерация широко используется в энергетике, например на ТЭЦ (теплоэлектроцентралях), где рабочее тепло после использования в выработке электроэнергии применяется для нужд теплоснабжения. Тем самым значительно повышается КИТТ — до 90 % и даже выше.

Смысл когенерации в том, что при прямой выработке электрической энергии создаётся возможность утилизировать попутное тепло.

Дальнейшим развитием когенерации является тригенерация, в которой тепло также используется для создания холода, например для использования в системах кондиционирования воздуха.

Когенерационные установки (когенераторы) широко используются в малой энергетике (мини-ТЭЦ, MicroCHP). И для этого есть следующие предпосылки:

- Тепло используется непосредственно в месте получения, что обходится дешевле, чем строительство и эксплуатация многокилометровых теплотрасс;

- Потребитель приобретает энергетическую независимость от сбоев в электроснабжении и аварий в системах теплоснабжения.

- Использование когенерации наиболее выгодно для потребителей с постоянным потреблением электроэнергии и тепла. Для потребителей, у которых имеются ярко выраженные «пиковые нагрузки» (например, жилое хозяйство, ЖКХ), когенерация мало выгодна вследствие большой разницы между установленной и среднесуточной мощностями – окупаемость проекта значительно затягивается.

См. также

Ссылки

Примечания

Литература

wikiredia.ru